令和6年度 桶川市歴史民俗資料館企画展示

「ようこそ はるばる おけがわへ ~縄文時代のモノと移動~」

会 期:令和7年3月7日(金)~4月20日(日)

会 場:桶川市歴史民俗資料館(桶川市川田谷4405-4 桶川市川田谷生涯学習センター内)

時 間:午前9時~午後4時30分

休館日:月曜日 観覧料:無料

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

桶川市域は、古くから交通の要衝として栄えてきました。それを物語るのが、他地域の影響を受けた

「モノ」の数々です。

今回の企画展示では、桶川市内で最も多く確認されている縄文時代の遺跡から出土した、他地域にルー

ツをもつ「モノ」に焦点を合わせて、当時の地域間交流の様子を紐解いていきます。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

を観覧してきました。

【歴史民俗資料館】

入館は、「入館申込カード」に記入し、資料館入口前に設置の「入館申込カード入れ」に提出してから

でないと入館できません。

資料館入口から展示室入口までの展示ホールには、「近代桶川のあゆみ」のパネルや「紅花」に関する

パネル等掲げられています。

【展示室】

本企画展示は、常設展示のスペースの一部を企画展時のスペースに変えたようです。

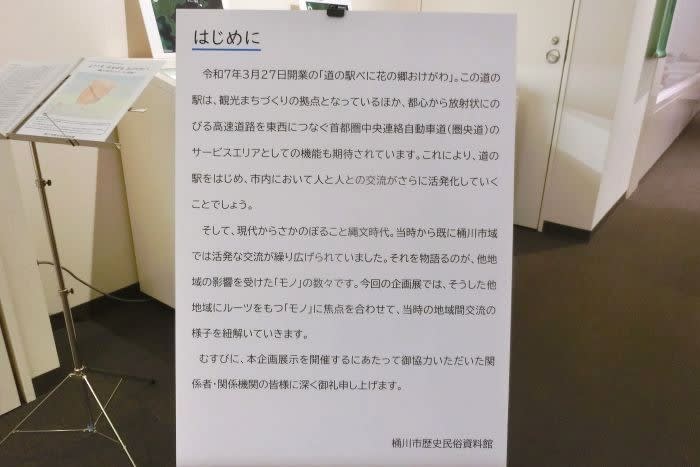

【はじめに】

ここに書かれている「道の駅べに花の郷おけがわ」は、ここ桶川市歴史民俗資料館のある桶川市川田谷

生涯学習センターの南側に接して建設されました。

1縄文時代のはじめごろ

本企画展示は、

1縄文時代のはじめごろ

2縄文時代のなかごろ

3縄文時代のおわりごろ

の3部構成となっており、このコーナーが1縄文時代のはじめごろとなっています。

1縄文時代のはじめごろ の展示品の中から

8・9 深鉢形土器(浮島式土器) 殿山南遺跡 縄文時代前期後葉

2縄文時代のなかごろ 3縄文時代のおわりごろ のコーナー

2縄文時代のなかごろ の展示品の中から

12 深鉢形土器(勝板式土器:パネル文土器) 高井遺跡 縄文時代中期前葉

14 深鉢形土器(阿玉台式土器) 高井遺跡 縄文時代中期前葉

21 深鉢形土器(大木8b式土器) 高井遺跡 縄文時代中期前葉

20 深鉢形土器(蓮弧文土器) 高井遺跡 縄文時代中期前葉

2縄文時代のなかごろ の展示品の中から

上左から

16 深鉢形土器(曽利式系土器) ふじま山遺跡 縄文時代中期後葉

18 深鉢形土器(曽利式系土器) 高井遺跡 縄文時代中期後葉

22 深鉢形土器(大木9式系土器) 堀ノ内遺跡 縄文時代中期後葉

下左から

17 深鉢形土器(曽利式系土器) 高井遺跡 縄文時代中期後葉

19 深鉢形土器(曽利式系土器) 高井(旧高井北)遺跡 縄文時代中期後葉

15 深鉢形土器(曽利式系土器) 八幡耕地高井遺跡 縄文時代中期後葉

2縄文時代のなかごろ の展示品の中から

25 深鉢形土器(綱取式系土器) 後谷遺跡 縄文時代中期

3縄文時代のおわりごろ の展示品の中から

24 壺形土器(綱取式系土器) 花ノ木遺跡 縄文時代後期前葉

26 注口土器(人面付注口土器) 高井東遺跡 縄文時代後期中葉

48 遮光器系土偶(東北系) 後谷遺跡 縄文時代後期中葉

3縄文時代のおわりごろ の展示品の中から

深鉢式土器・浅鉢形土器・壺形土器・注口土器・製塩土器 = 大洞式土器・大洞式系土器

後谷遺跡 縄文時代後期前葉~後葉

3縄文時代のおわりごろ の展示品の中から

50 脚付土器(綱取式系土器) 後谷遺跡 縄文時代後期中葉

51 石剣 後谷遺跡 縄文時代後期

52 石剣 後谷遺跡 縄文時代後期

近くのムラとの交流

55 中空ミミズク土偶 後谷遺跡 縄文時代後期中葉

53 板状ミミズク土偶 後谷遺跡 縄文時代後期後葉

56 釣手土器(加曽利B式土器) 高井東遺跡 縄文時代後期中葉

57 釣手土器(加曽利B式土器) 馬場小室山遺跡 縄文時代後期中葉

58 ヒスイ製垂飾 高井東遺跡 縄文時代後期

59~64 耳飾り(千網谷戸型耳飾り) 後谷遺跡 縄文時代晩期

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

折角ですから常設展示から少しだけ紹介しておきます

桶川市内に所在する古墳、遺跡、古墳群の中から3件ほどが紹介されています。

パネルは左から「熊野神社古墳」、「前原遺跡」、「川田谷古墳群」の写真

熊野神社古墳は県指定史跡ですが、出土品は国指定重要文化財となっています。

城髪山第2号墳、川田谷古墳群原山支群、氷川神社裏古墳などからの出土品

ひさご塚古墳出土の円筒埴輪、人物埴輪など

桶川市加納地内にあった「加納城」のジオラマ

過去に訪ねたことがありますが、現在は住宅街の中に土塁が僅かに残る程度です。

本企画展示の図録と展示資料一覧

観覧日:令和7年4月12日(土)