埼玉県児玉郡神川町(旧・神泉村)の阿久原地区に古代の官牧である『阿久原牧』(あくばらのまき)が

ありました。

阿久原牧は都に献上する馬の牧で、承平3年(933)に、それまでの朱雀院秩父牧であった秩父郡石田牧と

児玉郡阿久原牧を勅使牧としたことが知られています。

阿久原は三方を山に囲まれ、北に向かってなだらかな地で牧草も育ち、神流川の河原に出れば馬に水をや

れる等、馬を育てるにはよい環境だったようです。

古代武蔵国には阿久原牧を初めとして官牧が多かったようですが、現在、地点が明らかなのは推定地とは

言え阿久原牧だけのようです。この牧を管理していたのが 武蔵七党の一つ児玉党の武士団でした。

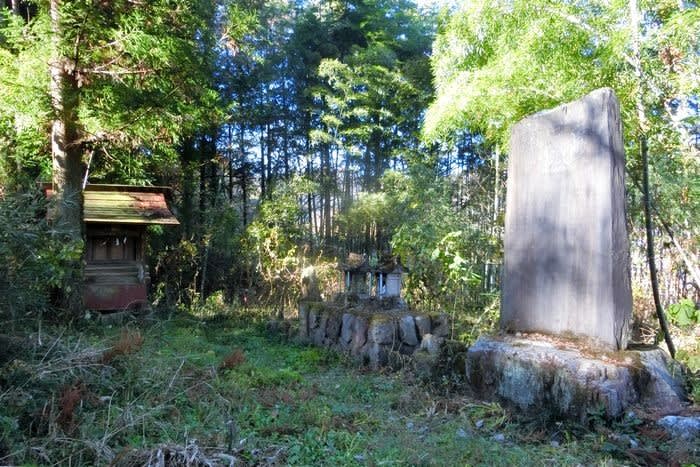

阿久原牧推定地の北にあたる駒形稲荷(下阿久原)には「阿久原牧」、西にあたる駒形神社(上阿久原)

には「阿久原牧阯」の石碑が建てられています。

なお、『阿久原牧跡』は埼玉県の旧跡に指定されています。昭和12年(1937)8月31日に埼玉県の史跡に

指定されましたが、昭和36年(1961)9月1日に埼玉県指定旧跡に指定替されたものです。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

駒形稲荷(下阿久原)の「阿久原牧」碑については比較的容易に探し当て、すでに投稿しておりますが、

駒形神社(上阿久原)の「阿久原牧阯」碑については、おおよその場所を把握できたので3度ほど訪ねた

ものの碑・駒形神社までには至らず、今回改めて訪ねてみました。

上阿久原地内を走る矢納浄法寺線(県道289号) 左方向が藤岡市(旧・鬼石町)方面、右方向に下ると

下阿久原方面です。この辺りも阿久原牧(推定地)の一部だったのでしょう。

駒形神社・「阿久原牧阯」碑へはここに写っている家の斜め向かいにある道を登っていきます。

カーブミラーのあるこの場所を藤岡方面に向かって左折

青面金剛・石祠の前を通って大神山方向に登っていきます

150m程登ったところで十字路になります

登ってきた道を上から見ています

十字路をそのまま大神山方向に直進します

※詳細は書けませんが、これまでの史跡探訪での度重なるアクシデントを踏まえ、車は近くの広い場所に

駐めて徒歩での散策です

十字路から50m程歩いた右側に石碑と神社らしきものが見えます

目的の「阿久原牧阯」碑と駒形神社です

南側から

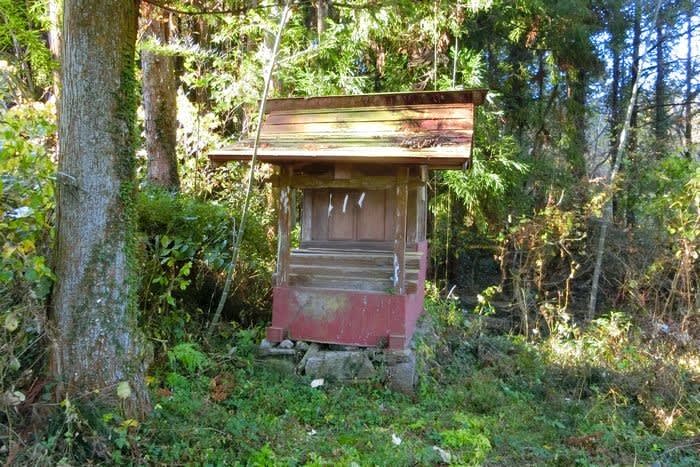

駒形神社 想像していたものよりだいぶ小さな社でした

阿久原牧阯碑の左側に石祠が2宇と何かが刻まれた(読めません)石がありますが、阿久原牧阯碑とどち

らが古いのでしょうか?

【碑面】

題額

阯 原 阿

牧 久

(阿久原牧阯)

碑文

「此阿久原牧は政事要略に承平三年四月二日太政官符・・・」

長い文章の上、ボーとした写真しか撮れませんでしたが、内容につ

いては冒頭のようなものです。

【碑陰】(裏面)

昭和十三年六月 若泉村史蹟保存會

と刻まれています。

若泉村とは、明治22年(1889)町村制施行により、上阿久原村・下阿久

原村・渡瀬村が合併して誕生した村

その後、何回かにわたるの合併・分村を経て児玉郡神泉村となり、平成

18年(2006)1月1日、(旧)神川町と合併し神川町となり現在に至つて

います。

この碑に刻まれた「若泉村」の文字は、この阿久原牧の歴史の1ページ

でもあるようです。

阿久原牧阯碑の付近から「阿久原牧」碑のある駒形稲荷神社方向を望むも残念ながら視界が遮らていて。

と言うことで数度目にして数年前から訪ねてみたいと思っていた「阿久原牧阯」碑に辿り着きました。

散策日:令和6年(2024)12月14日(土)