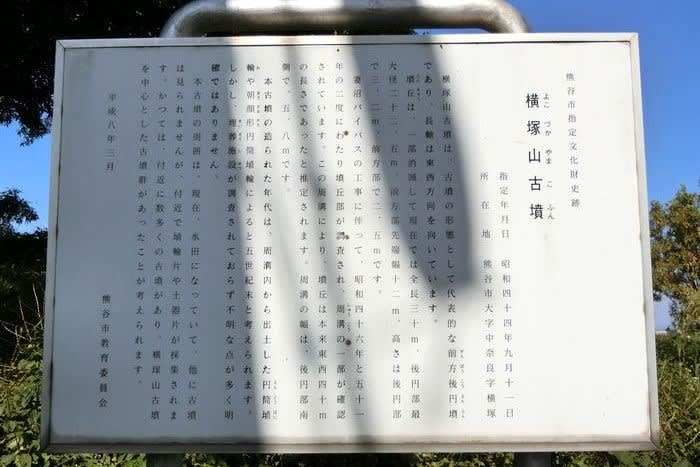

名 称:太田 天神山古墳(おおた てんじんやまこふん)

別 祥:男体山古墳(なんたいさんこふん)

墳 形:前方後円墳 二重の周堀が巡り 陪塚が付属

規 模:墳丘長210m 高さ16.5m

築 造:5世紀中期頃

出土品:円筒埴輪、形象埴輪

指 定:国指定史跡(名称:天神山古墳 昭和16年〔1941〕1月27日指定)

所在地:群馬県太田市内ケ島町1606ほか(旧太田市)

東日本では最大、全国でも30位以内に入る規模の前方後円墳古墳である太田市の「天神山古墳」(別称:

男体山古墳)を散策して来ました。東日本では墳丘長が200メートルを超す唯一の古墳として知られるよう

です。

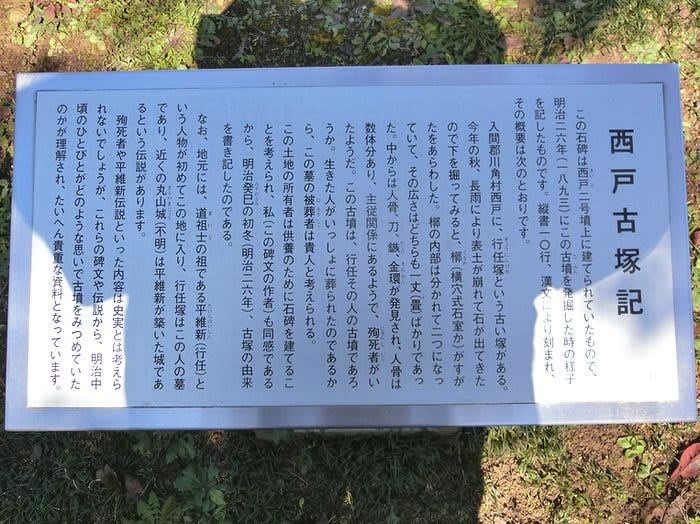

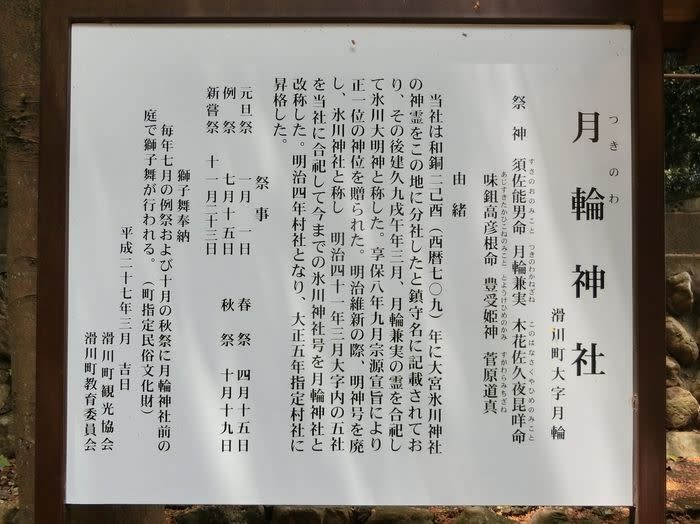

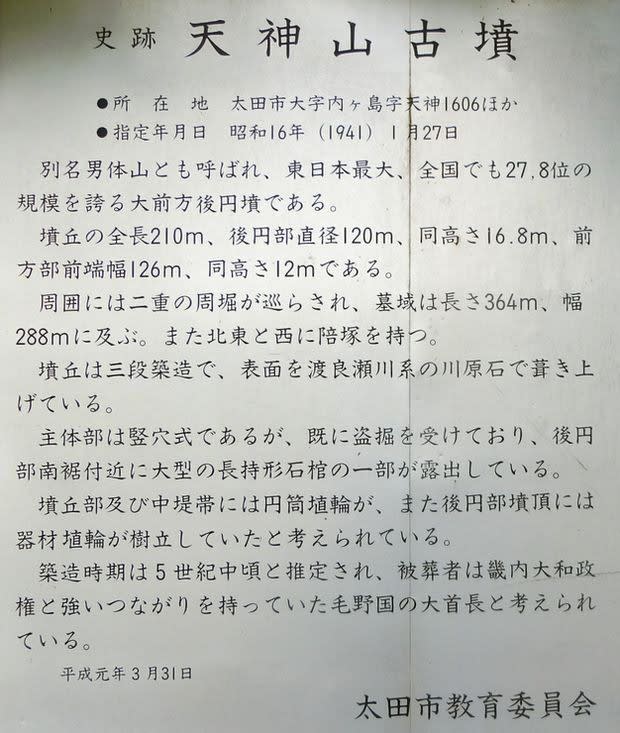

くびれ部に鎮座する天満宮の鳥居脇に設置されている「史跡 天神山古墳」説明板

「史跡 天神山古墳」説明文

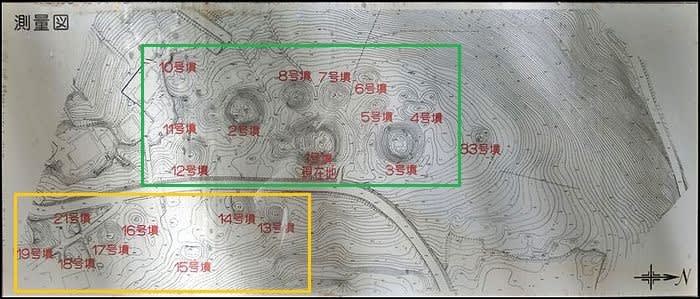

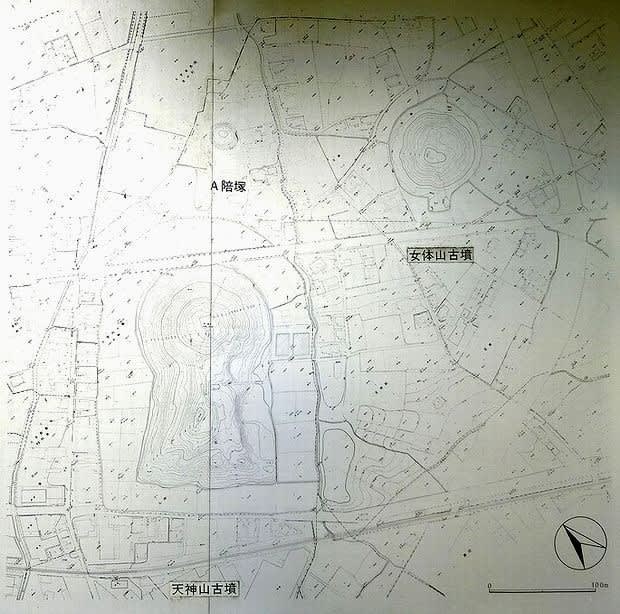

測量図

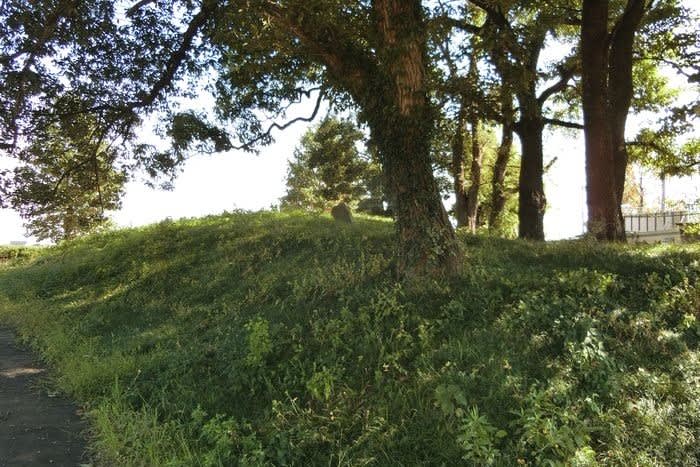

墳丘全体

「前方部」を南方から

「前方部」を西方から 写真左側方向が後円部

後円部方向を西方から

後円部を北西方向から 内堀跡の上を道路が走っている(真っ直ぐな道にするために潰した?)

道路によって寸断された内堀

手前の道路が中堤帯跡の道路で内堀に沿ってじ湾曲しています

後円部を正面にして

後円部を東方から

中央に見えるのがくびれ部に設置されている「史跡 天神山古墳」説明板

後円部北側(道路際)

【史蹟 天神山古墳】標柱

表中の脇から後円部墳丘に向います

墳頂に近づくと葺石が顕著に

後円部墳頂 三角点が埋められています

後円部方向から前方部方向に

前方部方向から後円部方向に

鞍部あたりから前方部墳丘を

くびれ部東側に建つ天神社の鳥居と天神山古墳説明板

天神社までは階段が設けられています

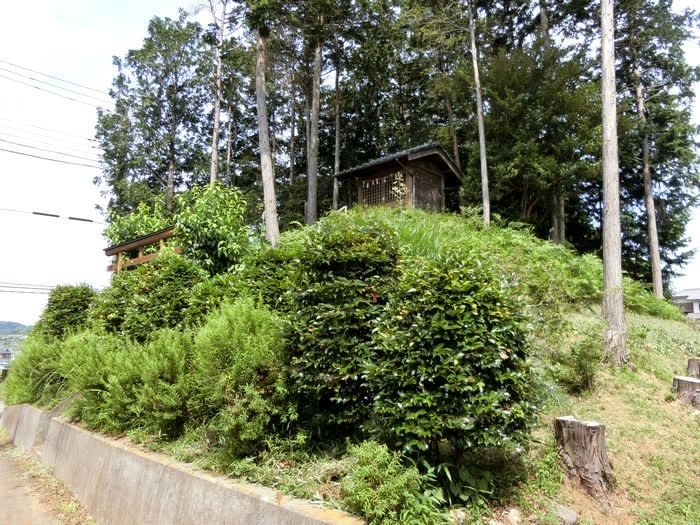

天神社 この建物は覆屋で中に天神さまが祀られています(筈)

この写真ではちょっと分りませんが格子戸の上の額には 「目塚 天満宮」と揮毫されています

古墳名はこの天神社(天満宮)が元となっているようです

天神社の脇から鳥居方向を

「A陪塚」 住宅の裏手にありました

立ち入り禁止の立て札が立っていましたのでこれから先には行けずにこの写真だけです

女体山古墳の前から天神山古墳を

天神山古墳は東日本最大の前方後円墳と言われるだけあってほんとに大きくどこをどうやって撮ったらい

いのか迷いながら撮って来た中から何枚かを載せてみました。

散策日:令和3年(2021)5月20日(木)・24日(月)