藤岡市上落合848-1にある「宗永寺」(そうえいじ)境内に宗永寺裏東塚古墳から出土したとされる

『舟形石棺』(ふながたせっかん)が覆屋の中で保存されているとのことから見学して来ました。

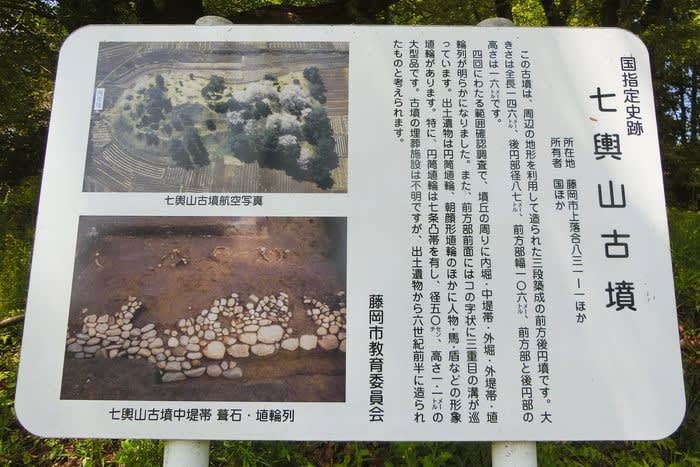

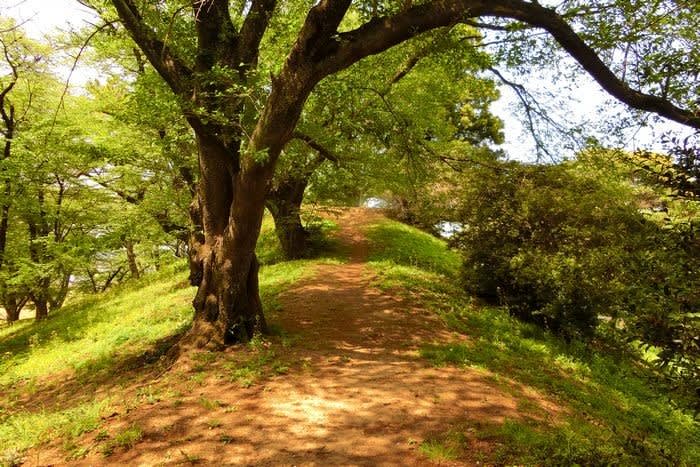

実は、この5日前に宗永寺の目の前にある「七輿山古墳」を散策してきたのですが、この時に寄れ

ばよかったのを寄らずに過ごしてしまったのです。このことから改めて出かけてきたという極めて

非効率的な行動でした(恥)

なお、国、県、市の何れからも史跡・重要文化財等の指定は(現在のところ)ありません。

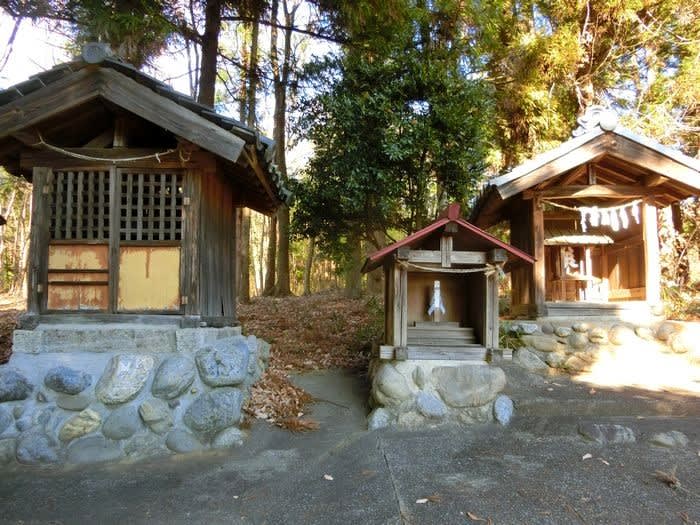

舟形石棺はこの覆屋の中に保存されています

緑色の建物の後ろが宗永寺裏西塚古墳のようです(石棺が出土した古墳ではありません)

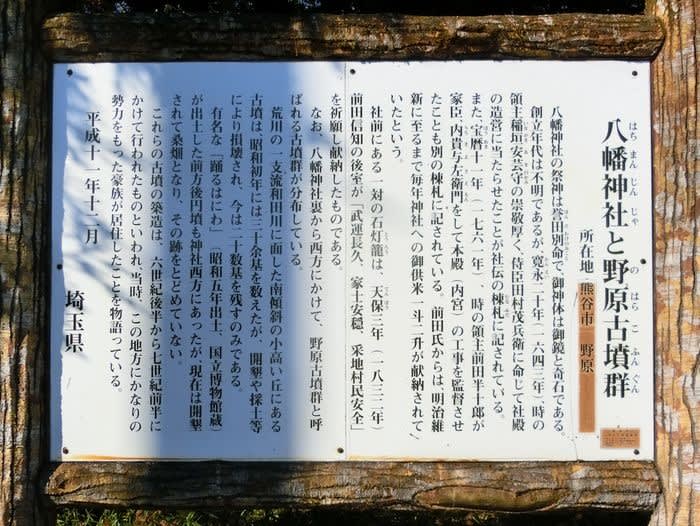

覆屋の前に立てられている石碑

線刻の文字・図ともに見辛い状態になっており写真では文字はほとんど読めませんので上書きしました

碑文を転記しておきます

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

宗永寺石棺

この石棺は凝灰石を刳り抜いて作った舟形石棺の身部である 長さ二・三五㍍ 幅八六~九一㌢ 高さ六〇㌢の

大きさで 一方がやや幅広く作られている 身部の長側面には楕円形の縄掛突起が二個ずつ付いているが 先方

が欠けている 蓋も凝灰石製で天井部を深く刳り抜いて作られていて 縄掛突起は付いているが一部しか残って

いない

これは昭和八年頃には本寺山門の西南方約三五㍍の所に存在した天神山古墳の墳頂にあったが 住職や地元古老

の伝えによれば 前方後円墳である宗永寺裏東塚古墳に存在したもののようである

製作年代は六世紀前半頃とみられ このような舟形石棺は県内では十例余りと極めて少なく 五~六世紀代の豪

族の墳墓の主体部と考えられている

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

製作年代について、藤岡市のHPでは「5世紀後半ごろに造られたと推定されます。としています。

※いつものことなのですが、見学・散策の対象物を見つけるとそれだけに気を取られて周りの様子等の写真を撮らずに帰

ってきてしまいます。この場合ですと宗永寺の堂宇や山門、境内の様子などの写真を撮ることを全く忘れてしまっていま

した。更に肝心の覆屋さえも離れたところから撮っていないのですから。依って今回も対象物の写真しかないことをお断

りしておきます。そんなときは「失念」という便利な言葉を使ってごまかしていますけれど(恥・泣)

散策日:令和5年(2023)4月25日(火)