名 称:十二所神社

創 建:不明

指 定:国指定史跡(名称「新田荘遺跡 十二所神社境内」平成12年〔2000〕11月1日指定)

所在地:群馬県太田市別所町(旧太田市)

■ 十二所神社境内

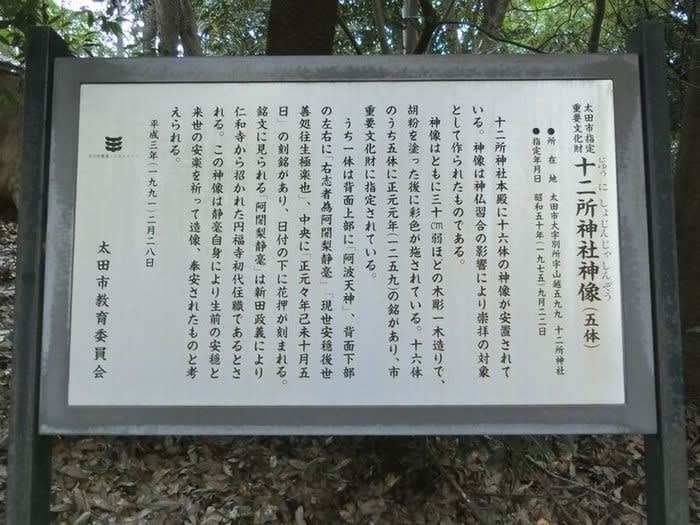

十二所神社は、円福寺本堂の西、茶臼山古墳の後円部墳頂近くにあります。創建された時代は不明ですが、中に全部で16体

の神像が安置されています。

そのうち5体(市重要文化財)には正元元年(1259)の銘があり、その1体には、円福寺初代住職阿闍梨静毫が、現世安穏と

極楽往生を祈願して、同年10月5日に造像したことが刻まれています。

平安時代は神仏習合が進み、中世に入ると日本の神々を仏教の如来や菩薩の権現とする考えが一般化し、神殿内に仏を安置し、

寺院境内に神々を祀ることが普及しており、ここにもその一端を伺うことができます。

(現地の「国指定史跡 新田の荘遺跡 円福寺境内・十二所境内」説明板の中から十二所神社境内部分を転記)

円福寺茶臼山古墳は、長さ168mの大前方後円墳です。墳頂部や墳丘裾部は、後世の円福寺や十二所神社等の建物を造った

時に削られて、原形がそこなわれていますが、市内では天神山古墳に次いで第2位、県内でも第3位の規模を誇っています。

中程にある平坦面には円筒埴輪が立て並べられているのが確認されています。墳丘の周りに巡らされた堀はほとんどが埋まっ

ていますが、後円部の北側に今もその名残りがあります。造られた時期は、5世紀前半頃と考えられています。「宝泉茶臼山古

墳」、「別所茶臼山古墳」とも呼ばれます。

(太田市ホームページ 太田市の文化財 より一部抜粋引用)

円福寺・十二所神社 ① の続きです。十二所神社については最後の方で紹介しています。

円福寺観音堂への石段の参道

石段を登り切った所に門が建っています。何という門かは分りませんので、六脚門とでも呼んでおきましょうか。

「観音堂」 札所本尊は千手観世音菩薩

「扁額」 読めません

観音堂を右斜めから

観音堂を左横から

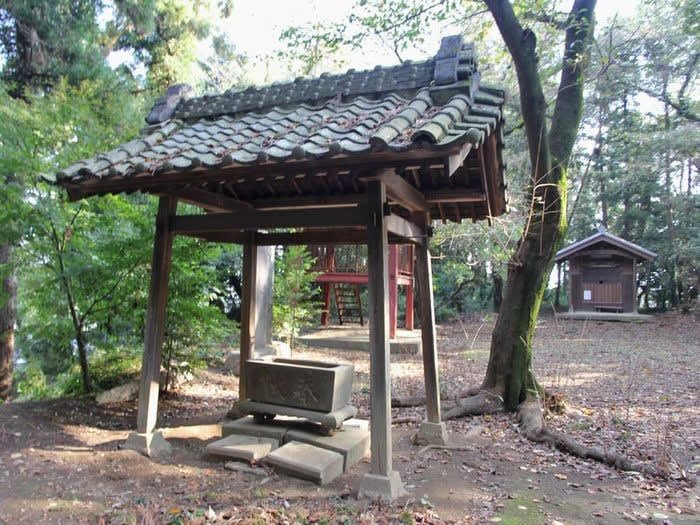

勝手に命名の六脚門と手水舎、鐘楼

「手水舎」 水がない

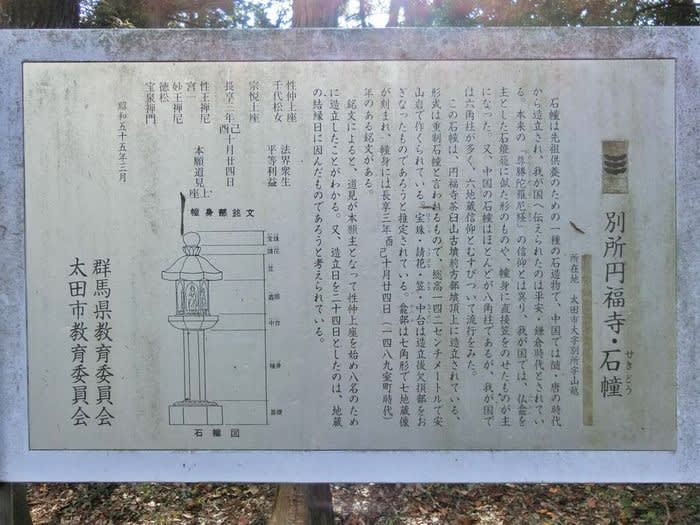

「石幢(せきどう)」と説明板

「別所円福寺・石幢」説明板

「石幢」

「馬頭観音堂」

「鐘楼」

観音堂の境内を

観音堂の右側、茶臼山古墳の後円部墳頂近くにある「十二所神社」

「十二所神社神像」説明板

「十二所神社」本殿 神像を見ることはできません

向きを僅かに変えて

「国良親王御陵」とその石標

奥の鳥居が十二所神社の鳥居のようです

散策日:平成30年(2018)9月23日(日)