辛と幸は似ている。上が 亠(なべぶた)が辛シン、上が土なのが幸コウである。わずかな違いだが意味は大違い。辛シンは先のするどい刃物の象形で、幸は「夭ヨウ+屰ギャク(=逆)」の会意字である。

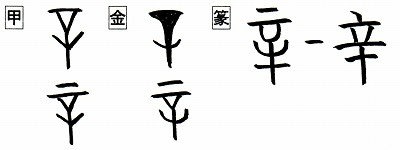

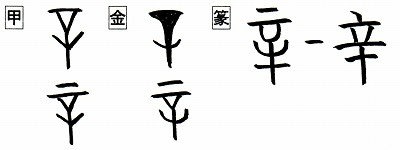

辛 シン <先のするどい刃物>

辛 シン・からい 辛部

解字 甲骨・金文とも、先のするどい刃物の象形で下が刃先。上が∇形と、その上に短い一が付く形があったが、篆文で短い一形になり、さらに下部にも一がついた。現代字は「立+十」の辛になった。意味は甲骨文字から十干の8番目の「かのと」となる。さらに先のするどいことから転じて、からい・つらい意となる。

意味 (1)からい(辛い)。「辛党からとう」「唐辛子トウからし」 (2)つらい(辛い)。苦しい。「辛酸シンサン」「辛抱シンボウ」(つらい仕事も包みこんでしのぶ) (3)かのと(辛)。十干(甲コウ・乙オツ・丙ヘイ・丁テイ・戊ボ・己キ・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キ)の8番目。「辛亥革命シンガイカクメイ」(辛亥の年の1911年、中国で起こった革命) (4)かろうじて。「辛勝シンショウ」

覚え方 立つトウ(十)辛子(立つ唐辛子トウガラシ)

イメージ 「刃物」(辛・宰)

音の変化 シン:辛 サイ:宰

刃物

宰 サイ・つかさどる 宀部

解字 「宀(廟 のたてもの)+辛(刃物)」の会意。祖先を祭る廟ビョウで刃物を用いて肉を切り、神にささげて祭事を取り仕切ること[字統]。

意味 (1)仕事をとりしきる。つ かさどる(宰る)。「主宰シュサイ」「宰領サイリョウ」(管理監督する) (2)つかさ。取り仕切る人。「宰相サイショウ」

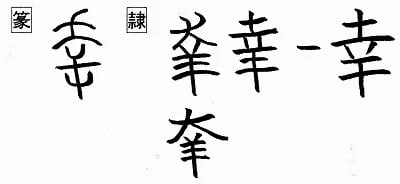

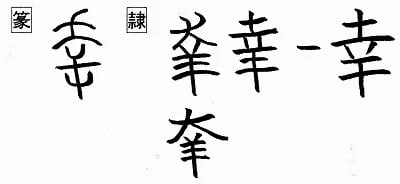

幸 コウ <夭ヨウ+屰ギャクの会意字>

幸 コウ・さいわい・さち・しあわせ 干部

解字 篆文(説文解字)は、「夭(=夭折ヨウセツ。わかじに)+屰ギャク(さかさ)」の会意。意味は夭折ヨウセツ(若くして死ぬこと)の反対(屰=逆)で、長生きすること。疫病や戦争で多くの人が亡くなる古代において人が長生きすることは「運がよかった」「さいわい(幸運)だった」という意。さらに転じて、しあわせ(幸福)の意味ともなる。字形は隷書レイショ(漢代)で、「犬+羊」や「大+羊」「土+羊」などの字が乱立するなか、楷書に至って幸の字が定着してきた。従って幸の字の意味は、篆文の「夭+屰ギャク」から意味がでてくる。

意味 (1)さいわい(幸い)。思いがけない幸運。(=倖)「僥幸ギョウコウ」 (2)さいわいに(幸いに)。「幸便コウビン」(ちょうどよいついで) (3)さち(幸)。しあわせ(幸せ)。「幸福コウフク」「幸甚コウジン」(非常な幸せ) (4)みゆき(幸)。天子のお出まし。「行幸ギョウコウ」「巡幸ジュンコウ」

イメージ

「思いがけないしあわせ」(幸・倖)

音の変化 コウ:幸・倖

思いがけないしあわせ

倖 コウ・さいわい イ部

解字 「イ(ひと)+幸(思いがけない幸せ)」の会意形声。幸の原義は、思いがけない幸せの意。イ(人)を付けて原義を表した。

意味 (1)さいわい(倖い)。思いがけないしあわせ。「僥倖ギョウコウ」(偶然の幸運)「倖利コウリ」(思いがけない利益)「射倖心シャコウシン」(偶然の利益を得ようとする欲心。=射幸心) (3)気に入る。分をこえて愛される人。「倖臣コウシン」(お気に入りの家来)

<紫色は常用漢字>

辛 シン <先のするどい刃物>

辛 シン・からい 辛部

解字 甲骨・金文とも、先のするどい刃物の象形で下が刃先。上が∇形と、その上に短い一が付く形があったが、篆文で短い一形になり、さらに下部にも一がついた。現代字は「立+十」の辛になった。意味は甲骨文字から十干の8番目の「かのと」となる。さらに先のするどいことから転じて、からい・つらい意となる。

意味 (1)からい(辛い)。「辛党からとう」「唐辛子トウからし」 (2)つらい(辛い)。苦しい。「辛酸シンサン」「辛抱シンボウ」(つらい仕事も包みこんでしのぶ) (3)かのと(辛)。十干(甲コウ・乙オツ・丙ヘイ・丁テイ・戊ボ・己キ・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キ)の8番目。「辛亥革命シンガイカクメイ」(辛亥の年の1911年、中国で起こった革命) (4)かろうじて。「辛勝シンショウ」

覚え方 立つトウ(十)辛子(立つ唐辛子トウガラシ)

イメージ 「刃物」(辛・宰)

音の変化 シン:辛 サイ:宰

刃物

宰 サイ・つかさどる 宀部

解字 「宀(廟 のたてもの)+辛(刃物)」の会意。祖先を祭る廟ビョウで刃物を用いて肉を切り、神にささげて祭事を取り仕切ること[字統]。

意味 (1)仕事をとりしきる。つ かさどる(宰る)。「主宰シュサイ」「宰領サイリョウ」(管理監督する) (2)つかさ。取り仕切る人。「宰相サイショウ」

幸 コウ <夭ヨウ+屰ギャクの会意字>

幸 コウ・さいわい・さち・しあわせ 干部

解字 篆文(説文解字)は、「夭(=夭折ヨウセツ。わかじに)+屰ギャク(さかさ)」の会意。意味は夭折ヨウセツ(若くして死ぬこと)の反対(屰=逆)で、長生きすること。疫病や戦争で多くの人が亡くなる古代において人が長生きすることは「運がよかった」「さいわい(幸運)だった」という意。さらに転じて、しあわせ(幸福)の意味ともなる。字形は隷書レイショ(漢代)で、「犬+羊」や「大+羊」「土+羊」などの字が乱立するなか、楷書に至って幸の字が定着してきた。従って幸の字の意味は、篆文の「夭+屰ギャク」から意味がでてくる。

意味 (1)さいわい(幸い)。思いがけない幸運。(=倖)「僥幸ギョウコウ」 (2)さいわいに(幸いに)。「幸便コウビン」(ちょうどよいついで) (3)さち(幸)。しあわせ(幸せ)。「幸福コウフク」「幸甚コウジン」(非常な幸せ) (4)みゆき(幸)。天子のお出まし。「行幸ギョウコウ」「巡幸ジュンコウ」

イメージ

「思いがけないしあわせ」(幸・倖)

音の変化 コウ:幸・倖

思いがけないしあわせ

倖 コウ・さいわい イ部

解字 「イ(ひと)+幸(思いがけない幸せ)」の会意形声。幸の原義は、思いがけない幸せの意。イ(人)を付けて原義を表した。

意味 (1)さいわい(倖い)。思いがけないしあわせ。「僥倖ギョウコウ」(偶然の幸運)「倖利コウリ」(思いがけない利益)「射倖心シャコウシン」(偶然の利益を得ようとする欲心。=射幸心) (3)気に入る。分をこえて愛される人。「倖臣コウシン」(お気に入りの家来)

<紫色は常用漢字>