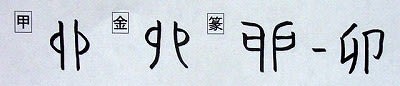

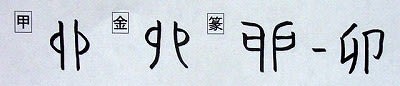

卯 ボウ・う 卩部

解字 甲骨文は犠牲にする生贄(いけにえ)の動物を切り裂いた形を表した象形。甲骨文では犠牲の動物を殺す意で使われていた[甲骨文字辞典]。のち、干支の第四位に仮借カシャ(当て字)された。切り裂く形から「二つに分ける」イメージがある。

意味 う(卯)。干支の第四位。月では陰暦四月、動物では兎。「卯月うづき」(陰暦四月)「卯槌うづち」(桃などの木で作った邪気を払う飾りの槌。正月の初卯の日に使う)「卯の花」(ウツギの花。旧暦四月の頃に花が咲く)

イメージ

「仮借カシャ」(卯)

「二つに分ける」(貿)

「同音代替」(昴・茆)

音の変化 ボウ:卯・貿・昴・茆

二つに分ける

貿 ボウ 貝部

解字 「貝(通貨)+卯(二つに分ける)」の会意形声。二つに分かれた相手が貝(通貨)を仲立ちに物を売り買いすること。現代字の上部は、卯の右辺が刀に変化した貿になった。

意味 かえる。とりかえる。あきなう。「貿易ボウエキ」(品物を交換すること。交易)

同音代替

昴 ボウ・すばる 日部

旄ボウを持つ使節

旄ボウを持つ使節

解字 「日(ほし=星の略)+卯(ボウ)」の形声。ボウは旄ボウ(ヤクの毛を竿頭につけた旗)に通じる。旄ボウはヤクの毛をまとめて丸くした飾りを旗竿の上から5つほど連続して吊りさげた旗。皇帝の使節に任命の印として与えられた。この連続した丸い飾りを星になぞらえ、連続して数個がまとまる星であるスバルに当て、中国で旄頭星ボウトウセイともよばれた。

日本語の「すばる」は、統る(すばる:集まって一つになる)からきており、肉眼で人によって5~7つの星が集まって一つにかたまって見える星の意。日本では通常6個の星が見えるので、六連星(むつらぼし)ともいった。

意味 すばる(昴)。星の名前。おうし座にあるプレアデス星団を昴すばるという。28宿のひとつ。通常5~7つの星がまとまって見える。「昴宿ボウシュク」(すばるの漢名)

茆 ボウ 艸部

解字 「艸(草)+卯(ボウ)」の形声。ボウは冒ボウ(おおう)に通じ、葉が池沼の水面を一面におおうジュンサイをいう。また、茅ボウ(かや)に通じ、かやを表す。

意味 (1)じゅんさい(茆)。ぬなわ(蓴)。スイレン科の多年生水草。池沼に自生。葉はほぼ円形で水面に浮いて一面に拡がる。若芽・若葉は食用として珍重される。 (2)かや。ちがや・ススキなどの総称。茅ボウと同じ。「茆屋ボウオク」(かやぶきの家)

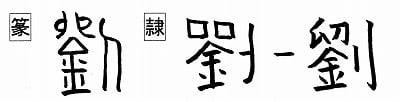

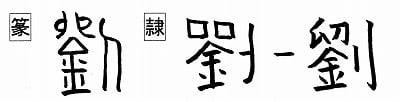

劉 リュウ <刀で切り裂く>

劉 リュウ・ころす 刂部

解字 「金(金属)+刂(刀)+卯リュウ(切り裂く)」の形声。「金+刂(刀)」は釖トウで刀の異体字。従って劉は「釖(かたな)+卯リュウ(切り裂く)」の形声で、刀で切り裂いて殺すこと。発音は卯ボウ⇒リュウに変化。これは卯を含む字である留リュウの音の影響と思われる。獣のいけにえを殺してまつる儀式を表す。

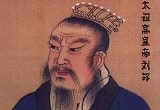

意味 (1)いけにえを殺す儀式。 (2)ころす(劉す)。大量に殺す。「遏劉アツリュウ」(殺戮をとめる) (3)つらねる。めぐる。「劉覧リュウラン」(通覧する) (4)姓のひとつ。「劉邦リュウホウ」(漢の高祖)「劉秀リュウシュウ」(後漢の初代皇帝。光武帝)

劉邦(漢の高祖)

劉邦(漢の高祖)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

解字 甲骨文は犠牲にする生贄(いけにえ)の動物を切り裂いた形を表した象形。甲骨文では犠牲の動物を殺す意で使われていた[甲骨文字辞典]。のち、干支の第四位に仮借カシャ(当て字)された。切り裂く形から「二つに分ける」イメージがある。

意味 う(卯)。干支の第四位。月では陰暦四月、動物では兎。「卯月うづき」(陰暦四月)「卯槌うづち」(桃などの木で作った邪気を払う飾りの槌。正月の初卯の日に使う)「卯の花」(ウツギの花。旧暦四月の頃に花が咲く)

イメージ

「仮借カシャ」(卯)

「二つに分ける」(貿)

「同音代替」(昴・茆)

音の変化 ボウ:卯・貿・昴・茆

二つに分ける

貿 ボウ 貝部

解字 「貝(通貨)+卯(二つに分ける)」の会意形声。二つに分かれた相手が貝(通貨)を仲立ちに物を売り買いすること。現代字の上部は、卯の右辺が刀に変化した貿になった。

意味 かえる。とりかえる。あきなう。「貿易ボウエキ」(品物を交換すること。交易)

同音代替

昴 ボウ・すばる 日部

旄ボウを持つ使節

旄ボウを持つ使節解字 「日(ほし=星の略)+卯(ボウ)」の形声。ボウは旄ボウ(ヤクの毛を竿頭につけた旗)に通じる。旄ボウはヤクの毛をまとめて丸くした飾りを旗竿の上から5つほど連続して吊りさげた旗。皇帝の使節に任命の印として与えられた。この連続した丸い飾りを星になぞらえ、連続して数個がまとまる星であるスバルに当て、中国で旄頭星ボウトウセイともよばれた。

日本語の「すばる」は、統る(すばる:集まって一つになる)からきており、肉眼で人によって5~7つの星が集まって一つにかたまって見える星の意。日本では通常6個の星が見えるので、六連星(むつらぼし)ともいった。

意味 すばる(昴)。星の名前。おうし座にあるプレアデス星団を昴すばるという。28宿のひとつ。通常5~7つの星がまとまって見える。「昴宿ボウシュク」(すばるの漢名)

茆 ボウ 艸部

解字 「艸(草)+卯(ボウ)」の形声。ボウは冒ボウ(おおう)に通じ、葉が池沼の水面を一面におおうジュンサイをいう。また、茅ボウ(かや)に通じ、かやを表す。

意味 (1)じゅんさい(茆)。ぬなわ(蓴)。スイレン科の多年生水草。池沼に自生。葉はほぼ円形で水面に浮いて一面に拡がる。若芽・若葉は食用として珍重される。 (2)かや。ちがや・ススキなどの総称。茅ボウと同じ。「茆屋ボウオク」(かやぶきの家)

劉 リュウ <刀で切り裂く>

劉 リュウ・ころす 刂部

解字 「金(金属)+刂(刀)+卯リュウ(切り裂く)」の形声。「金+刂(刀)」は釖トウで刀の異体字。従って劉は「釖(かたな)+卯リュウ(切り裂く)」の形声で、刀で切り裂いて殺すこと。発音は卯ボウ⇒リュウに変化。これは卯を含む字である留リュウの音の影響と思われる。獣のいけにえを殺してまつる儀式を表す。

意味 (1)いけにえを殺す儀式。 (2)ころす(劉す)。大量に殺す。「遏劉アツリュウ」(殺戮をとめる) (3)つらねる。めぐる。「劉覧リュウラン」(通覧する) (4)姓のひとつ。「劉邦リュウホウ」(漢の高祖)「劉秀リュウシュウ」(後漢の初代皇帝。光武帝)

劉邦(漢の高祖)

劉邦(漢の高祖)<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。