干 カン・ほす・ひる 干部

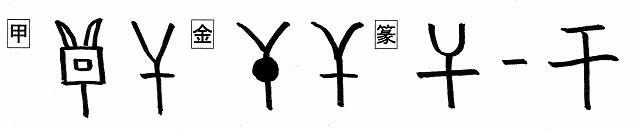

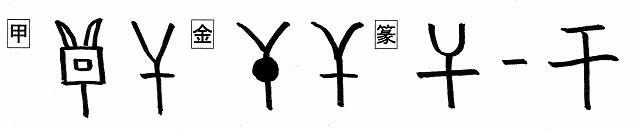

解字 干には二種類の文字が混在して描かれている。甲骨文第1字は、羽飾りのついた盾(たて)、第2字は、長柄の先が分れた刺股(さすまた)のような武器である単を簡略化した形。金文第1字は盾、第2字がサスマタ状の武器である。甲骨文字は地名などで原義の用法は見られないが、金文は防御の武器である盾の意味で用いられ「干戈カンカ」(盾とほこで、攻守の武器)という語がある。篆文は形がサスマタ状に統一され、後漢の[説文解字]は、「犯す也」としてサスマタ状の武器で「おかす・かかわる」意に用いている。このほか、干はその発音から乾カン(乾燥する)に通じ「かわく・ほす」意に、幹カン(みき)に通じ、十幹十二枝(十干十二支)の意となる。

意味 (1)おかす。かかわる。「干渉カンショウ」「干犯カンパン」(干渉して権利を犯す) (2)たて(盾)。ふせぐ。まもる。「干戈カンカ」(たてとほこ)「干城カンジョウ」(城をまもる。国家を防ぎ守る武人) (3)ほす(干す)。ひる(干る)。かわく。「干拓カンタク」「干天カンテン」「干害カンガイ」 (4)みき。干支のじっかん(十干)。「干支えと・カンシ」 (5)てすり。「欄干ランカン」

イメージ

サスマタ状の武器で「おかす・かかわる」(干・奸)

防御の武器である「たて(盾)」(扞)

幹カンの原義は木の旗竿であり「木の棒」(刊・岸・軒・竿・杆・罕)

幹カン(主要な部分)に通じ「体幹・身体の主要部分」(汗・肝)

「カンの音」(鼾)

音の変化 カン:干・奸・扞・刊・竿・杆・罕・汗・肝・鼾 ガン:岸 ケン:軒

おかす・かかわる

奸 カン・おかす・よこしま 女部

解字 「女+干(おかす・かかわる)」の会意形声。女をおかすこと。また、よこしまなことをすること。

意味 (1)おかす(奸す)。 (2)よこしま(奸)。わるがしこい。「奸婦カンプ」(悪賢い女)「奸臣カンシン」(わるだくみをする家臣)「奸計カンケイ」(わるだくみ)「漢奸カンカン」(中国で、敵に通じる者。売国奴。裏切者)

たて(盾)

扞 カン・ふせぐ 扌部

解字 「扌(て)+たて(干)」の会意形声。たて(干)を手でもち、身をふせぐこと。

意味 (1)ふせぐ(扞ぐ)。まもる。「扞禦カンギョ」(ふせぎまもる)(2)こばむ。「扞拒カンキョ」(扞も拒も、こばむ意)「扞格カンカク」(互いに相容れぬこと)

木の棒

刊 カン・けずる 刂部

解字 「刂(刀)+干(木の棒)」の会意形声。刀で木の棒をけずる意。また、けずる・きざむ意から、木の板に文字をほって刷り、出版する意となる。

意味 (1)けずる(刊る)。きざむ(刊む)。ほる。 (2)書物を出版する。「刊行カンコウ」「刊本カンポン」「週刊シュウカン」

岸 ガン・きし 山部

解字 「山+厂(がけ)+干(=刊。けずる)」の会意。山際のがけが水でけずられているところ。

意味 (1)きし(岸)。がけ。みぎわ。かどだった水ぎわ。「海岸カイガン」「岸壁ガンペキ」「護岸ゴガン」 (2)たかい。けわしい。 (3)おごる。「傲岸ゴウガン」(おごりたかぶる)「傲岸不遜ゴウガンフソン」(おごりたかぶり謙虚さがない)

軒 ケン・のき 車部

解字 「車+干(木の棒)」の会意形声。二本の轅(ながえ:前に長く平行に出た二本の棒)がある車、特に身分が高い人が乗る反り上がった轅の車をいう。転じて、先が反り上がった家のひさし(のき)の意となる。

反り上がった轅の馬車

反り上がった轅の馬車

意味 (1)のき(軒)。ひさし。「軒端のきば」 (2)家を数える語。屋号。雅号。「三軒の家」 (3)(軒のきは上にあることから)あがる。高くあがる。「意気軒昂イキケンコウ」(意気込みがあがる) (4)轅の高く反り上がった車。また、車の総称。「軒車ケンシャ」(身分の高い人が乗る車)

竿 カン・さお 竹部

解字 「竹(たけ)+干(木の棒)」の会意形声。竹の棒、すなわち竹ざおのこと。

意味 さお(竿)。たけざお。「物干し竿」「竿灯カントウ」(長い竹竿に横竹を付け、そこにいくつも提灯をつけたもの。秋田市の七夕祭で練り歩く)

罕 カン・まれ 网部あみ

解字 篆文は、「网(あみ)+干(木の棒)」の会意形声。棒(柄)の先に網をつけた鳥を捕える鳥網をいう。「まれに」の意となるのは、鳥網で鳥を捕えることのできるのは、まれにしかないからか? 現代字は、网⇒「冖+八」に変化した罕になった。

意味 (1)とりあみ。鳥をとる。長い柄の先に小網がついたもの。(2)まれ(罕)。まれに。たまに。めったにない。「子罕言利シカンゲンリ」(孔子はまれに利を言う。先生はめったに利のことは語らなかった。論語より)。現代中国では「罕見カンケン」(まれに見る=まれだ。めったにない)の形でよく使われる。

杆 カン・てこ 木部

解字 「木(き)+干(木の棒)」の会意形声。木の棒である干に木をつけて原義を確認した字。また、木の棒を重い物の下にいれて動かす「てこ」の意味に用いる。

意味 (1)木の棒。さお。「杆棒カンボウ」(こんぼう)「杆秤カンショウ」(さおばかり) (2)てこ(杆)。重いものを動かす棒。「槓杆コウカン」(槓も杆も、てこの意) (3)たて(盾)

身体の主要部分

汗 カン・あせ 氵部

解字 「氵(水)+干(身体の主要部分)」の会意形声。身体からにじみ出る水。

意味 あせ(汗)。汗をかく。「汗顔カンガン」(恥ずかしくて顔から汗がでる)「発汗ハッカン」

肝 カン・きも 月部にく

解字 「月(からだ)+干(主要な部分)」の会意形声。身体のもとになるところの意で、気力・精神力をいう。また、ひろく内臓の総称である「はらわた」の意から、具体的には肝臓にあてる。

意味 (1)こころ。「肝胆カンタン」(心のなか・心のそこ) (2)大事なところ。かなめ。「肝要カンヨウ」「肝心カンジン」 (3)きも(肝)。はらわた。「肝臓カンゾウ」「肝油カンユ」(魚類の肝臓からとった油)

カンの音

鼾 カン・いびき 鼻部

解字 「鼻の旧字+干(カン)」の形声。カンは喊声カンセイ(さけびごえ)や、歓声カンセイ(よろこびのさけび)に通じ、声を大きく出すような寝息を鼻から出すこと。

意味 いびき(鼾)。ねいき。「鼾声カンセイ」(いびきの音)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

解字 干には二種類の文字が混在して描かれている。甲骨文第1字は、羽飾りのついた盾(たて)、第2字は、長柄の先が分れた刺股(さすまた)のような武器である単を簡略化した形。金文第1字は盾、第2字がサスマタ状の武器である。甲骨文字は地名などで原義の用法は見られないが、金文は防御の武器である盾の意味で用いられ「干戈カンカ」(盾とほこで、攻守の武器)という語がある。篆文は形がサスマタ状に統一され、後漢の[説文解字]は、「犯す也」としてサスマタ状の武器で「おかす・かかわる」意に用いている。このほか、干はその発音から乾カン(乾燥する)に通じ「かわく・ほす」意に、幹カン(みき)に通じ、十幹十二枝(十干十二支)の意となる。

意味 (1)おかす。かかわる。「干渉カンショウ」「干犯カンパン」(干渉して権利を犯す) (2)たて(盾)。ふせぐ。まもる。「干戈カンカ」(たてとほこ)「干城カンジョウ」(城をまもる。国家を防ぎ守る武人) (3)ほす(干す)。ひる(干る)。かわく。「干拓カンタク」「干天カンテン」「干害カンガイ」 (4)みき。干支のじっかん(十干)。「干支えと・カンシ」 (5)てすり。「欄干ランカン」

イメージ

サスマタ状の武器で「おかす・かかわる」(干・奸)

防御の武器である「たて(盾)」(扞)

幹カンの原義は木の旗竿であり「木の棒」(刊・岸・軒・竿・杆・罕)

幹カン(主要な部分)に通じ「体幹・身体の主要部分」(汗・肝)

「カンの音」(鼾)

音の変化 カン:干・奸・扞・刊・竿・杆・罕・汗・肝・鼾 ガン:岸 ケン:軒

おかす・かかわる

奸 カン・おかす・よこしま 女部

解字 「女+干(おかす・かかわる)」の会意形声。女をおかすこと。また、よこしまなことをすること。

意味 (1)おかす(奸す)。 (2)よこしま(奸)。わるがしこい。「奸婦カンプ」(悪賢い女)「奸臣カンシン」(わるだくみをする家臣)「奸計カンケイ」(わるだくみ)「漢奸カンカン」(中国で、敵に通じる者。売国奴。裏切者)

たて(盾)

扞 カン・ふせぐ 扌部

解字 「扌(て)+たて(干)」の会意形声。たて(干)を手でもち、身をふせぐこと。

意味 (1)ふせぐ(扞ぐ)。まもる。「扞禦カンギョ」(ふせぎまもる)(2)こばむ。「扞拒カンキョ」(扞も拒も、こばむ意)「扞格カンカク」(互いに相容れぬこと)

木の棒

刊 カン・けずる 刂部

解字 「刂(刀)+干(木の棒)」の会意形声。刀で木の棒をけずる意。また、けずる・きざむ意から、木の板に文字をほって刷り、出版する意となる。

意味 (1)けずる(刊る)。きざむ(刊む)。ほる。 (2)書物を出版する。「刊行カンコウ」「刊本カンポン」「週刊シュウカン」

岸 ガン・きし 山部

解字 「山+厂(がけ)+干(=刊。けずる)」の会意。山際のがけが水でけずられているところ。

意味 (1)きし(岸)。がけ。みぎわ。かどだった水ぎわ。「海岸カイガン」「岸壁ガンペキ」「護岸ゴガン」 (2)たかい。けわしい。 (3)おごる。「傲岸ゴウガン」(おごりたかぶる)「傲岸不遜ゴウガンフソン」(おごりたかぶり謙虚さがない)

軒 ケン・のき 車部

解字 「車+干(木の棒)」の会意形声。二本の轅(ながえ:前に長く平行に出た二本の棒)がある車、特に身分が高い人が乗る反り上がった轅の車をいう。転じて、先が反り上がった家のひさし(のき)の意となる。

反り上がった轅の馬車

反り上がった轅の馬車意味 (1)のき(軒)。ひさし。「軒端のきば」 (2)家を数える語。屋号。雅号。「三軒の家」 (3)(軒のきは上にあることから)あがる。高くあがる。「意気軒昂イキケンコウ」(意気込みがあがる) (4)轅の高く反り上がった車。また、車の総称。「軒車ケンシャ」(身分の高い人が乗る車)

竿 カン・さお 竹部

解字 「竹(たけ)+干(木の棒)」の会意形声。竹の棒、すなわち竹ざおのこと。

意味 さお(竿)。たけざお。「物干し竿」「竿灯カントウ」(長い竹竿に横竹を付け、そこにいくつも提灯をつけたもの。秋田市の七夕祭で練り歩く)

罕 カン・まれ 网部あみ

解字 篆文は、「网(あみ)+干(木の棒)」の会意形声。棒(柄)の先に網をつけた鳥を捕える鳥網をいう。「まれに」の意となるのは、鳥網で鳥を捕えることのできるのは、まれにしかないからか? 現代字は、网⇒「冖+八」に変化した罕になった。

意味 (1)とりあみ。鳥をとる。長い柄の先に小網がついたもの。(2)まれ(罕)。まれに。たまに。めったにない。「子罕言利シカンゲンリ」(孔子はまれに利を言う。先生はめったに利のことは語らなかった。論語より)。現代中国では「罕見カンケン」(まれに見る=まれだ。めったにない)の形でよく使われる。

杆 カン・てこ 木部

解字 「木(き)+干(木の棒)」の会意形声。木の棒である干に木をつけて原義を確認した字。また、木の棒を重い物の下にいれて動かす「てこ」の意味に用いる。

意味 (1)木の棒。さお。「杆棒カンボウ」(こんぼう)「杆秤カンショウ」(さおばかり) (2)てこ(杆)。重いものを動かす棒。「槓杆コウカン」(槓も杆も、てこの意) (3)たて(盾)

身体の主要部分

汗 カン・あせ 氵部

解字 「氵(水)+干(身体の主要部分)」の会意形声。身体からにじみ出る水。

意味 あせ(汗)。汗をかく。「汗顔カンガン」(恥ずかしくて顔から汗がでる)「発汗ハッカン」

肝 カン・きも 月部にく

解字 「月(からだ)+干(主要な部分)」の会意形声。身体のもとになるところの意で、気力・精神力をいう。また、ひろく内臓の総称である「はらわた」の意から、具体的には肝臓にあてる。

意味 (1)こころ。「肝胆カンタン」(心のなか・心のそこ) (2)大事なところ。かなめ。「肝要カンヨウ」「肝心カンジン」 (3)きも(肝)。はらわた。「肝臓カンゾウ」「肝油カンユ」(魚類の肝臓からとった油)

カンの音

鼾 カン・いびき 鼻部

解字 「鼻の旧字+干(カン)」の形声。カンは喊声カンセイ(さけびごえ)や、歓声カンセイ(よろこびのさけび)に通じ、声を大きく出すような寝息を鼻から出すこと。

意味 いびき(鼾)。ねいき。「鼾声カンセイ」(いびきの音)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。