榱スイ・縗サイを追加しました。

衰 スイ・サイ・おとろえる 衣部

台湾の麻布の喪服

台湾の麻布の喪服

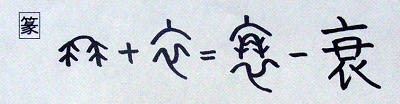

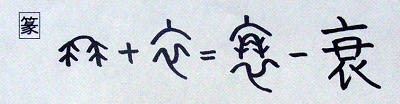

解字 篆文は「衣(ころも)+冄ゼン(毛状のものが垂れる形)」の会意。冄ゼンは、毛のようなものが垂れる形で、ここではシュロなどの毛状の繊維をさし、これに衣のついた「衣+冄ゼン」は、シュロなどで出来た雨具のミノをいう。蓑(みの)の原字。現代字は、冄ゼン⇒日の両側が突き出た形に変化した「衰」になった。中国では葬式のとき親族は粗末な麻布を用いて、縁(へり)を縫わない喪服を作って着た。これが、へりがふさふさしているミノに似ていることから、衰サイと呼ばれ喪服の意味となった。のち、簡略化され白装束の胸の前に麻布を着けるだけのことが多い。葬礼や服喪の間すべて平生の礼を控えるので、へらす・衰える意となる。

意味 (1)おとろえる(衰える)。「衰退スイタイ」「衰弱スイジャク」「衰微スイビ」 (2)葬衣。喪服。「衰絰サイテツ」(衰は胸の前に着け、絰は首と腰につける麻。中国で喪中に着る衣服)

イメージ

「みの・喪服」(衰・蓑・縗)

「形声字」(榱)

音の変化 スイ:衰・榱 サ・サイ:蓑・縗

みの・喪服

蓑 サ・サイ・みの 艸部

シュロ蓑をつけた中国の農夫(検索サイトの写真から・原サイト不明)

シュロ蓑をつけた中国の農夫(検索サイトの写真から・原サイト不明)

解字 「艸(草)+衰(みの)」の会意形声。衰はもともとミノの意だが、喪服やおとろえる意となったので、艸(草)をつけて元の意味を表した。

意味 みの(蓑)。かや・すげ・わら等で編んだ雨や雪を防ぐ外衣。中国ではシュロ製が多い。「蓑衣サイ」(みの)「蓑笠サリュウ・みのかさ」「蓑虫みのむし」(蓑を着たような虫。ミノガ科の蛾の幼虫)

縗 サイ 糸部

解字 「糸(ぬの)+衰(喪服)」の会意形声。喪服また喪服の代わりに付ける麻の布。

意味 (1)喪服の代わりの麻布。「縗絰サイテツ」(縗は胸の前に着け、絰は首と腰につける麻。喪中に着る服。=衰絰サイテツ) (2)喪服。「縗素サイソ」(白の喪服)「縗斬サイザン」(端・縁へりを縫わないままの喪服。荒い麻布で作る)「縗墨サイボク」(黒い喪服)

形声字

榱 スイ・たるき 木部

解字 「木(き)+衰(スイ)」の形声。スイという名の木で、垂木をいう。垂木は屋根の棟から軒に垂れるように渡す木。

覚え方 発音のスイは垂スイ・たれるに通じ、屋根の棟から軒に垂れるように渡す垂木(たるき)。なお「木+垂」の棰スイは、つえ・杖のむちの意だが日本では垂木の意で用いる。

意味 たるき(榱)。「榱桷スイカク」(榱も桷も、たる木の意)「榱椽スイテン」(榱も椽も、たる木の意)「榱題スイダイ」(たる木の端。たる木の出っ張ったところ)

<紫色は常用漢字>

衰 スイ・サイ・おとろえる 衣部

台湾の麻布の喪服

台湾の麻布の喪服

解字 篆文は「衣(ころも)+冄ゼン(毛状のものが垂れる形)」の会意。冄ゼンは、毛のようなものが垂れる形で、ここではシュロなどの毛状の繊維をさし、これに衣のついた「衣+冄ゼン」は、シュロなどで出来た雨具のミノをいう。蓑(みの)の原字。現代字は、冄ゼン⇒日の両側が突き出た形に変化した「衰」になった。中国では葬式のとき親族は粗末な麻布を用いて、縁(へり)を縫わない喪服を作って着た。これが、へりがふさふさしているミノに似ていることから、衰サイと呼ばれ喪服の意味となった。のち、簡略化され白装束の胸の前に麻布を着けるだけのことが多い。葬礼や服喪の間すべて平生の礼を控えるので、へらす・衰える意となる。

意味 (1)おとろえる(衰える)。「衰退スイタイ」「衰弱スイジャク」「衰微スイビ」 (2)葬衣。喪服。「衰絰サイテツ」(衰は胸の前に着け、絰は首と腰につける麻。中国で喪中に着る衣服)

イメージ

「みの・喪服」(衰・蓑・縗)

「形声字」(榱)

音の変化 スイ:衰・榱 サ・サイ:蓑・縗

みの・喪服

蓑 サ・サイ・みの 艸部

シュロ蓑をつけた中国の農夫(検索サイトの写真から・原サイト不明)

シュロ蓑をつけた中国の農夫(検索サイトの写真から・原サイト不明)解字 「艸(草)+衰(みの)」の会意形声。衰はもともとミノの意だが、喪服やおとろえる意となったので、艸(草)をつけて元の意味を表した。

意味 みの(蓑)。かや・すげ・わら等で編んだ雨や雪を防ぐ外衣。中国ではシュロ製が多い。「蓑衣サイ」(みの)「蓑笠サリュウ・みのかさ」「蓑虫みのむし」(蓑を着たような虫。ミノガ科の蛾の幼虫)

縗 サイ 糸部

解字 「糸(ぬの)+衰(喪服)」の会意形声。喪服また喪服の代わりに付ける麻の布。

意味 (1)喪服の代わりの麻布。「縗絰サイテツ」(縗は胸の前に着け、絰は首と腰につける麻。喪中に着る服。=衰絰サイテツ) (2)喪服。「縗素サイソ」(白の喪服)「縗斬サイザン」(端・縁へりを縫わないままの喪服。荒い麻布で作る)「縗墨サイボク」(黒い喪服)

形声字

榱 スイ・たるき 木部

解字 「木(き)+衰(スイ)」の形声。スイという名の木で、垂木をいう。垂木は屋根の棟から軒に垂れるように渡す木。

覚え方 発音のスイは垂スイ・たれるに通じ、屋根の棟から軒に垂れるように渡す垂木(たるき)。なお「木+垂」の棰スイは、つえ・杖のむちの意だが日本では垂木の意で用いる。

意味 たるき(榱)。「榱桷スイカク」(榱も桷も、たる木の意)「榱椽スイテン」(榱も椽も、たる木の意)「榱題スイダイ」(たる木の端。たる木の出っ張ったところ)

<紫色は常用漢字>