苣キョ・秬キョを追加しました。

巨 キョ・おおきい 工部

解字 金文第一字は、工型の定規に手で持つ取っ手のついた形の象形。矩クの原字。金文第二字は、この定規を持つ人を表す。大の字形の人と比べるとかなり大きいことがわかる。通常の定規より大きいので、おおきい意を表わす。篆文は工に取っ手の形。現代字は匚に取っ手に変化。部首はもと工型なので工。

意味 (1)おおきい(巨きい)。「巨人キョジン」「巨大キョダイ」 (2)多い。はなはだ多い。「巨額キョガク」「巨万キョマン」 (3)すぐれた。「巨匠キョショウ」「巨星キョセイ」

イメージ

「おおきい」(巨・苣)

巨は定規のかたちなので「定規」(矩)

定規は工型で両端のあいだが離れているから「へだてる」(拒・距・炬・渠)

「形声字」(秬)

音の変化 キョ:巨・苣・拒・距・炬・渠・秬 ク:矩

おおきい

苣 キョ 艸部

解字 「艸(くさ)+巨(おおきい)」の会意形声。大きな草で、葉の大きい野菜である「ちしゃ(萵苣)」を表す字に用いられる。

意味 「萵苣ちしゃ」(現在のレタス。古くから日本でサラダ用に栽培されていたが、明治以降に結球性のタマヂシャが普及した。萵ワは、くぼんだ葉の意、萵苣ワキョは葉がくぼんだ大きな野菜の意)

定規

矩 ク・さしがね・のり 矢部

解字 「矢(や)+巨(定規)」の会意形声。矢と同じほどの長さの定規。巨の金文第二字は、定規を持った人の形で、その大きさが分かる。巨は工形の定規だが、現在はL形の曲尺を言う。

意味 (1)さしがね(矩)。L字形の定規。曲尺。かねじゃく。「矩尺かねジャク」(①直角に曲がったものさし。②長さの単位で約30.3cm) (2)直角。「矩形クケイ・さしがた」(四隅が直角の方形。長方形) (3)のり(矩)。おきて。きまり。「規矩キク」(規はコンパス、矩はものさし。人の行為の基準)「矩(のり)を踰(こ)えず[論語]」(人の行為の基準をはずれない)

へだてる

拒 キョ・こばむ 扌部

解字 「扌(手)+巨(へだてる)」の会意形声。手を前にだして相手との距離をつくる。

意味 こばむ(拒む)。ことわる。「拒絶キョゼツ」「拒否キョヒ」

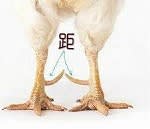

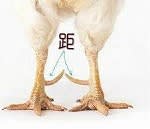

距 キョ・へだてる 足部

鶏距

鶏距

解字 「足+巨(へだてる)」の会意形声。鶏などの脚の少し上にある蹴爪(けづめ)のこと。他の爪より離れていることから、へだてる意となる。

意味 (1)けづめ(距)。「鶏距ケイキョ」 (2)へだてる(距てる)。へだたり。「距離キョリ」 (3)ふせぐ。こばむ。(=拒)

炬 キョ・コ・たいまつ 火部

解字 「火+巨(へだてる)」の会意形声。まわりからへだてて管理された火。

意味 かがり。かがり火。たいまつ。「炬火キョカ」(①たいまつ。②かがり火)「松炬ショウキョ」(たいまつ)「炬燵コタツ」(炭火を入れた炉の上にやぐらをおき、ふとんで覆った暖房具)

渠 キョ・みぞ 氵部

解字 「氵(水)+木+巨(へだてる)」の会意形声。木を両側にへだてて置いた水路。

意味 (1)みぞ(渠)。ほりわり。「溝渠コウキョ」(水を通すみぞ)「暗渠アンキョ」(覆いをした水路)「河渠カキョ」(河と堀割り) (2)(巨に通じた用法)かしら。「渠帥キョスイ」(賊などのかしら)

形声字

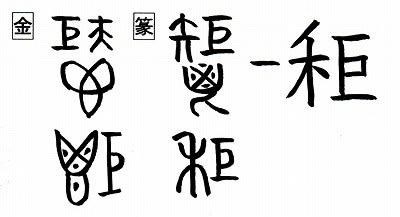

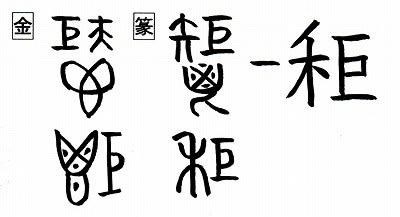

秬 キョ・くろきび 禾部

解字 金文第一字は「巨(キョの音)+夫(おとこ)+鬯(においざけ)の略体」の形成。鬯チョウは酒の一種で、秬(黒黍)で醸造した酒に香草の鬱金ウコンを混ぜた香酒を指す。 古代中国の祭祀において神を降ろすのに用いられた。 おとこが鬯(においざけ)を供える祭祀のかたちで、巨キョはこの字の発音を表す。キョという名のにおいざけは、黒キビから作るので黒キビの意味がある。金文第2字は、鬯(においざけ)の横に発音を表す巨がついた形。篆文第1字は、「矢+夫+鬯(においざけ)」だが、金文の夫を矢に間違えた字。篆文第2字は「禾(イネ科)+巨(キョ)」で、キョという名のイネ科の植物で黒キビの意。現在の字もこの字形を受け継いでいる。

意味 (1)くろきび(秬)。実の黒い黍(きび)。「秬酒キョシュ」(黒キビで作った酒)「秬鬯キョチョウ」(黒キビとウコン草をまぜて作った酒。祭礼に用いた) (2)地名。「秬谷きびたに」

<紫色は常用漢字>

巨 キョ・おおきい 工部

解字 金文第一字は、工型の定規に手で持つ取っ手のついた形の象形。矩クの原字。金文第二字は、この定規を持つ人を表す。大の字形の人と比べるとかなり大きいことがわかる。通常の定規より大きいので、おおきい意を表わす。篆文は工に取っ手の形。現代字は匚に取っ手に変化。部首はもと工型なので工。

意味 (1)おおきい(巨きい)。「巨人キョジン」「巨大キョダイ」 (2)多い。はなはだ多い。「巨額キョガク」「巨万キョマン」 (3)すぐれた。「巨匠キョショウ」「巨星キョセイ」

イメージ

「おおきい」(巨・苣)

巨は定規のかたちなので「定規」(矩)

定規は工型で両端のあいだが離れているから「へだてる」(拒・距・炬・渠)

「形声字」(秬)

音の変化 キョ:巨・苣・拒・距・炬・渠・秬 ク:矩

おおきい

苣 キョ 艸部

解字 「艸(くさ)+巨(おおきい)」の会意形声。大きな草で、葉の大きい野菜である「ちしゃ(萵苣)」を表す字に用いられる。

意味 「萵苣ちしゃ」(現在のレタス。古くから日本でサラダ用に栽培されていたが、明治以降に結球性のタマヂシャが普及した。萵ワは、くぼんだ葉の意、萵苣ワキョは葉がくぼんだ大きな野菜の意)

定規

矩 ク・さしがね・のり 矢部

解字 「矢(や)+巨(定規)」の会意形声。矢と同じほどの長さの定規。巨の金文第二字は、定規を持った人の形で、その大きさが分かる。巨は工形の定規だが、現在はL形の曲尺を言う。

意味 (1)さしがね(矩)。L字形の定規。曲尺。かねじゃく。「矩尺かねジャク」(①直角に曲がったものさし。②長さの単位で約30.3cm) (2)直角。「矩形クケイ・さしがた」(四隅が直角の方形。長方形) (3)のり(矩)。おきて。きまり。「規矩キク」(規はコンパス、矩はものさし。人の行為の基準)「矩(のり)を踰(こ)えず[論語]」(人の行為の基準をはずれない)

へだてる

拒 キョ・こばむ 扌部

解字 「扌(手)+巨(へだてる)」の会意形声。手を前にだして相手との距離をつくる。

意味 こばむ(拒む)。ことわる。「拒絶キョゼツ」「拒否キョヒ」

距 キョ・へだてる 足部

鶏距

鶏距解字 「足+巨(へだてる)」の会意形声。鶏などの脚の少し上にある蹴爪(けづめ)のこと。他の爪より離れていることから、へだてる意となる。

意味 (1)けづめ(距)。「鶏距ケイキョ」 (2)へだてる(距てる)。へだたり。「距離キョリ」 (3)ふせぐ。こばむ。(=拒)

炬 キョ・コ・たいまつ 火部

解字 「火+巨(へだてる)」の会意形声。まわりからへだてて管理された火。

意味 かがり。かがり火。たいまつ。「炬火キョカ」(①たいまつ。②かがり火)「松炬ショウキョ」(たいまつ)「炬燵コタツ」(炭火を入れた炉の上にやぐらをおき、ふとんで覆った暖房具)

渠 キョ・みぞ 氵部

解字 「氵(水)+木+巨(へだてる)」の会意形声。木を両側にへだてて置いた水路。

意味 (1)みぞ(渠)。ほりわり。「溝渠コウキョ」(水を通すみぞ)「暗渠アンキョ」(覆いをした水路)「河渠カキョ」(河と堀割り) (2)(巨に通じた用法)かしら。「渠帥キョスイ」(賊などのかしら)

形声字

秬 キョ・くろきび 禾部

解字 金文第一字は「巨(キョの音)+夫(おとこ)+鬯(においざけ)の略体」の形成。鬯チョウは酒の一種で、秬(黒黍)で醸造した酒に香草の鬱金ウコンを混ぜた香酒を指す。 古代中国の祭祀において神を降ろすのに用いられた。 おとこが鬯(においざけ)を供える祭祀のかたちで、巨キョはこの字の発音を表す。キョという名のにおいざけは、黒キビから作るので黒キビの意味がある。金文第2字は、鬯(においざけ)の横に発音を表す巨がついた形。篆文第1字は、「矢+夫+鬯(においざけ)」だが、金文の夫を矢に間違えた字。篆文第2字は「禾(イネ科)+巨(キョ)」で、キョという名のイネ科の植物で黒キビの意。現在の字もこの字形を受け継いでいる。

意味 (1)くろきび(秬)。実の黒い黍(きび)。「秬酒キョシュ」(黒キビで作った酒)「秬鬯キョチョウ」(黒キビとウコン草をまぜて作った酒。祭礼に用いた) (2)地名。「秬谷きびたに」

<紫色は常用漢字>