夭 ヨウ・わかい 大部

上は夭ヨウ、下は夨ショク

上の夭ヨウの篆文は、大の字形の人が右に頭をかたむけ腕を湾曲させた形で、身をくねらせる意味をあらわす。現代字は大の上にノがついた夭に変化した。この身をくねらせる人は柔軟性のある若い人を表すと考えられ、「わかい」意となる。妖ヨウ(なまめかしい)の原字。夭は、わかい意となるが、音符イメージは「身をくねらせる若い女」となる。なお、大の人が左に頭をかたむけた形が右図の夨ショクで、同じく身をくねらせるさま。これに口をつけた呉ゴは国名となっているが、口から声を出して身をくねらせ笑う形で、娯ゴ(たのしむ)の原字である。

意味 (1)わかい(夭い)。わかく美しい。「夭桃ヨウトウ」(若々しく美しい桃の花) (2)若死にする(=殀)。「夭折ヨウセツ」(わか死に)

イメージ

「身をくねらせる若い人」(夭・妖・殀・笑・咲)

「身をくねらせる」(吞・飫)

「その他」(沃)

音の変化 ヨウ:夭・妖・殀 ヨク:沃 ヨ:飫 ショウ:笑・咲 ドン:吞

身をくねらせる若い人

妖 ヨウ・あやしい 女部

解字 「女(おんな)+夭(身をくねらせる若い人)」の会意形声。身をくねらせる若い女の意で、転じて、あやしい・なまめかしい意となる。なまめかしく体をくねらせる若い女を表す。

意味 (1)あやしい(妖しい)。あやしげな。「妖術ヨウジュツ」「妖怪ヨウカイ」 (2)なまめかしい。あでやか。「妖艶ヨウエン」(なまめかしくあでやか)「妖麗ヨウレイ」(なまめかしくうつくしい)

殀 ヨウ・わかじに 歹部

解字 「歹(しぬ)+夭(身をくねらせる若い人)」の会意形声。身をくねらせる若い人が死ぬこと。

意味 (1)わかじに(殀)。早死に。短命。「殀寿ヨウジュ」(若死にと長生き) (2)ころす。「夭ヨウを殀(ころ)さず」(狩りするに幼い獣を殺さない)

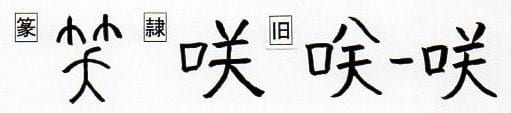

笑 ショウ・わらう・えむ 竹部

篆文第一字は、伝承古文字を収録した[六書通]に収録されている字で、「▽+夭」の形をしているが、おそらく「口+夭(=妖)」で、身をくねらせる若い女が口から声をだして笑うさまと考えられる。篆文第二字は「竹+夭(身をくねらせる若い女)」で、竹で表現された髪飾りをつけた若い女が身をくねらせて笑うさまで、第一字の口が省略されたかたちと考えられる。

意味 (1)わらう(笑う)。えむ(笑む)。「笑顔えがお」「笑止ショウシ」(笑わずにいられない)「笑覧ショウラン」(笑ってご覧ください)

咲 ショウ・さく 口部 xiào

篆文は「竹+夭」で笑と同じ。隷書レイショに属する後漢の石碑の文字から、「口+关」 の咲ショウが出現した。关は笑(わらう)の竹かんむり⇒ソに、夭⇒天に変化した俗字(略字)とされ、咲は口をあけて笑う意。この字は、笑の篆文第一字の「口夭」との関連もふかい。すなわち、笑と咲は異体字の関係にある。

なお、日本では笑ったとき口もとのほころびるさまを花の開くさまに例え、花が咲く意味で江戸時代から使い始め、享保2年(1717)の『書言字考節用集』に咲く意での用例がある。今日ではこの用法が一般化し、咲は「花が咲く」意となり、わらう意どころか、発音のショウも忘れられた存在になっている。

意味 (1)笑の異体字。わらう。えむ。 (2)[国]さく(咲く)。花がさく。「遅咲(おそざ)き」 (3)名乗り(名前に使用)として「えみ・さ・さき・さく」がある。

身をくねらせる

呑[吞] ドン・のむ 口部

解字 篆文は、「夭ヨウ(身をくねらせる)+口(くち)」の会意。夭は人が身をくねらせているさま。それに口がついた呑ドンは、口からものをのみこんで身をくねらせているさまで、ものをまる吞みすること。「天+口」の吞も同字とされる。

意味 (1)のむ(吞む)。まるのみする。「吞舟ドンシュウ」(舟をまる吞みにする)「吞舟の魚」(舟をまる吞みするほどの大きな魚。転じて、大物。大人物) (2)とりこむ。「併呑ヘイドン」(あわせのむ。したがえる)

飫 ヨ・オ・あきる 食部

解字 「𩙿(=食。たべる)+夭ヨウ(身をくねらせる)」の会意形声。食べて身をくねらせること。宴会で飽きるほどたべるさまで、①宴会。ありあまる程のごちそう。②食べあきる意がある。発音はヨウ⇒ヨ・オに変化。

意味 (1)あきる(飫きる)。たべあきる。「飫聞ヨブン」(聞きあきる)「厭飫エンヨ」(あきる。厭も飫も、あきる意)「厭聞飫聴エンブンヨチョウ」(厭聞も飫聴も、聞きあきる意。なんべんも聞いて飽きたよ)「飽飫ホウヨ」(飽も飫も、あきる意) (2)宴会。さかもり。ごちそう。「飫賜ヨシ」(あり余るほどの御馳走をたまわる)「飫宴ヨエン」(酒盛り。宴会)「飫歌ヨカ」(宴会のときの歌) (3)地名。「飫肥オビ」(宮崎県日南市の中心地区。もと飫肥城を中心とした飫肥藩伊東氏5万石の城下町)

その他

沃 ヨク・そそぐ 氵部

解字 篆文は「氵(水)+芺ヨウ⇒ヨク(若い草)」で、若い草に水をかけること。芺ヨウは苦菜の意味があるが、ここでは若い苗の意。苗に水をかけて灌漑する意味がある。現代字は艸がとれた沃になった。そそぐ意のほか、地味がこえる意味ともなる。

意味 (1)そそぐ(沃ぐ)。水をかける。田畑を灌漑する。 (2)地味がこえる。「沃野ヨクヤ」「肥沃ヒヨク」 (3)(国)外国語の音訳語。「沃素ヨウソ」(ハロゲン族元素の一つ)

走ソウ<はしる>

走 ソウ・はしる 走部

解字 金文は、「夭(走る人の姿)+止(足の動作。止の下線左は出ない)」 の会意。夭は篆文以降、わかい・わかくしなやかの意に変化したが、甲骨文字では人が腕をふって走る様子を表した象形文字[漢字字形史小字典]。金文にいたり、夭にさらに足の動作を表す止をつけて、走る意を表す字とした。字形は漢代に夭⇒土に変化し、「土+龰(止の変形)」の走となった。走は部首になる。

意味 (1)はしる(走る)。「走破ソウハ」「奔走ホンソウ」 (2)にげる。「遁走トンソウ」

参考 走は部首「走そうにょう」になる。走部では移動する・身体の動作の意で用いられる。走部は常用漢字で7字、約14,600字を収録する『新漢語林』では32字が収録されている。走部の主な字は以下のとおり。

常用漢字 7字

走ソウ・はしる(部首)

越エツ・こえる(走+音符「戉エツ」)

起キ・おきる(走+音符「己キ」)

趣シュ・おもむき(走+音符「取シュ」)

趨スウ・はしる(走+音符「芻スウ」)

超チョウ・こえる(走+音符「召ショウ」)

赴フ・おもむく(走+音符「卜ボク」)

常用漢字以外

赳キュウ・たけし(走+音符「丩キョウ」)

趙チョウ(走+音符「肖ショウ」)ほか

<紫色は常用漢字>