今日は久しぶりに本当に何にもすることの無い日でした。こうなると、通常であれば『これ幸い( =^ω^)~♪』とダメ人間モードまっしぐら!…といったところですが、そんな怠け心をバッサリと手打ちにして(物騒な…)、バッグ一つだけ持って上野に出かけました。

上野に着いて、そのまま東京都美術館に足を運びました。ここでは現在《ボッティチェリ展》が開催されています。今年が日伊修好通商条約締結150年の記念ということで、今までにない規模の大回顧展となりました。

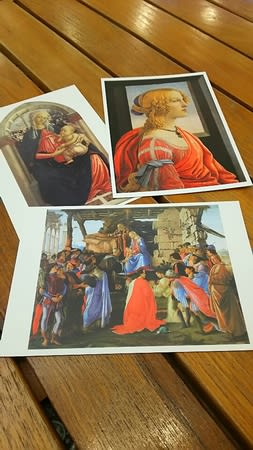

今回のメインになっている作品は、始めの写真にある《書物の聖母子》と呼ばれるものです。ボッティチェリらしい、夢見るような伏し目がちのマリアと、柔らかい肌の質感まで感じられそうな幼児イエスの様子は何とも微笑ましく、いつまで観ていても飽きません。

ただ、これとは別に個人的に楽しみにしていたのが、2枚目の写真の一番下に写っている《ラーマ家の東方三博士の礼拝》という作品です。ウフィツィ美術館所蔵のこの作品はボッティチェリ30歳頃のものです。この作品はキリスト生誕という聖書物語の場面の中にコジモ・デ・メディチをはじめとした当時のフィレンツェの有力者達の姿が描き込まれているといわれていたり、右端で黄色いガウンを着ている人物がボッティチェリ本人の肖像画だといわれていることでも有名な作品です。またこの絵はイタリアの作曲家オットリーノ・レスピーギによって、有名な《春(ラ・プリマヴェーラ)》、《ヴィーナスの誕生》と共に《ボッティチェリの三枚の絵》という作品で音楽化された作品でもあり、かつて実際に演奏したこともあるので、実物を観られることを楽しみにしていました。

平日のためか都美術館内は驚くほど空いていて、並ぶことなく会場に入ることができました。そして、チケットを切ってもらって会場に入ったら、いきなり《ラーマ家の東方三博士の礼拝》がド~ンと飾られているではありませんか!!Σ( ̄□ ̄;)不意打ちを食らった感じでビックリポンでしたが、初めて観る実物に大興奮!実際に観てみると、人々の表情は言うに及ばず、彼等が纏う金彩の衣装や背景のローマ式の石柱までが細密に描かれていて、ボッティチェリの腕の確かさが見て取れます。思ったよりも小さなものでしたが、それでも大満足でした。

《ボッティチェリ展》と銘打たれているものの、実際に入ってみると、当然ですが《春》や《ヴィーナスの誕生》や《マニフィカートの聖母子》といった有名大作は来ていません。また当たり前と言えば当たり前なのですがボッティチェリの作品のみが展示されているわけではなく、彼の師であるフィリッポ・リッピや、リッピの息子でボッティチェリの弟子でもあったフィリッピーノ・リッピの作品、そしてボッティチェリ工房での弟子達との共作によるものまでが混在した展覧会となっています。

ただ、それでもボッティチェリ自身の作品として《東方三博士の礼拝》や《書物の聖母子》の他にも、写真にある《バラ園の聖母子》(下の写真左上)や《美しきシモネッタ》(同右上)、《オリーヴ山での祈り》から晩期の異色作《誹謗》といったものから、果てはボッティチェリが埋葬されているオニサンティ聖堂のフレスコ壁画《書斎の聖アウグスティヌス》をひっぺがしてまで持ってきているという充実ぶりをみせているのです。これにはまたまたビックリポンです。

メディチ家の庇護の下で人間賛歌を高らかに謳いあげた円熟期から怪僧サヴォナローラに傾倒した晩年まで、ボッティチェリ自身の時代との関わり合い方と作画の変遷とを実感できる興味深い回顧展です。この《ボッティチェリ展》は4月3日まで、上野・東京都美術館で開催されています。