今日は関東地方のほぼ全域で雪が降りました。厚木は遂に霙で終わってしまったので雪が積もることはありませんでしたが、それでも昨日から15℃ほどマイナスになった気温には参りました。

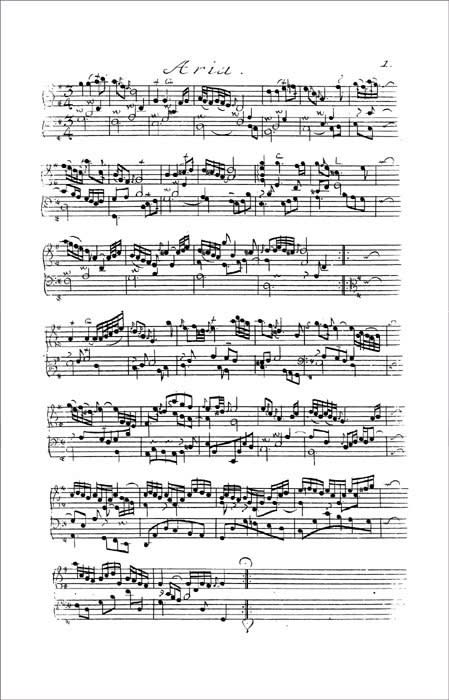

冒頭に提示された愛らしいアリアと、それを基にして展開される30もの種類のバリエーションで構成されています。

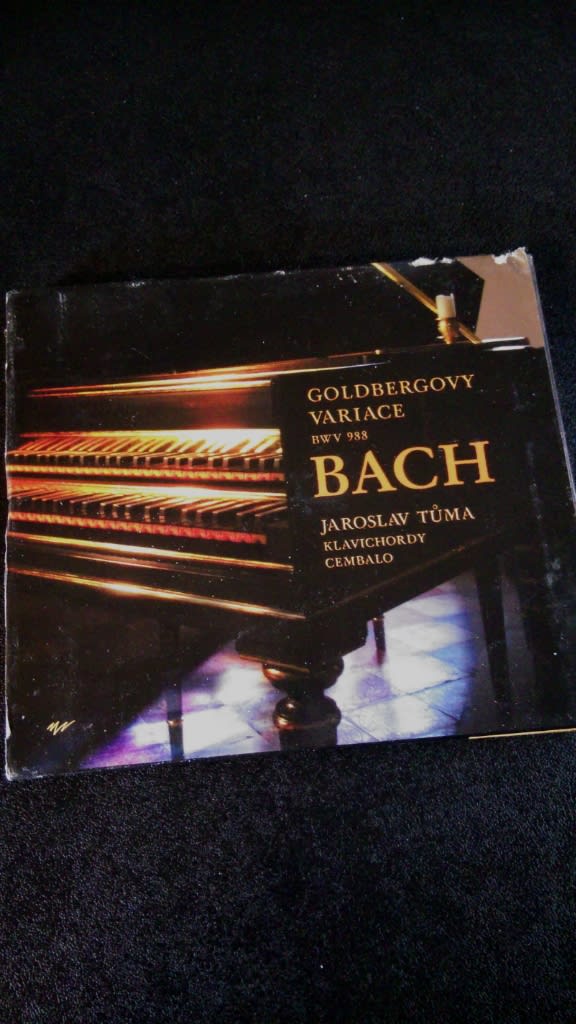

チェコのヤロスラフ・トゥーマによる正調チェンバロでの演奏です。

バロック時代に盛んに用いられた鍵盤楽器で、俗にバッハの時代にクラヴィーアといえばこの楽器のことを指していると言っても過言ではありません。羊毛フェルトの巻かれたハンマーで弦を叩くピアノと違って、鍵盤を押すとプレクトラムという爪状のものが機械的に弦を弾いて音を出す仕組みになっています。鍵盤が2段になっているのは音色や強弱を変えるためで、上下の鍵盤を連動させて音量を強くしたり、上下を使い分けて強弱のコントラストをつけたりします(総じて下鍵盤の方が音量強め、上鍵盤の方が音量弱めになっています)。

弦を弾いて音を出すチェンバロに対して、クラヴィコードは

今日のグランドピアノのハンマーと同じような役割をするタンジェントという金属製の部品が弦を下から叩いて音を出します。また面白いことに、この楽器は他の鍵盤楽器と比べて構造が単純であるが故に鍵盤の取り付けがちょっと緩いので、鍵盤を押したまま横に揺らすと、鍵盤楽器なのにうっすらヴィブラートみたいな技がかけられたりもします。

パイプオルガンバージョンです。これはドイツのオルガニスト、ハンスイェルク・アルブレヒトが自身で編曲したものの録音です。

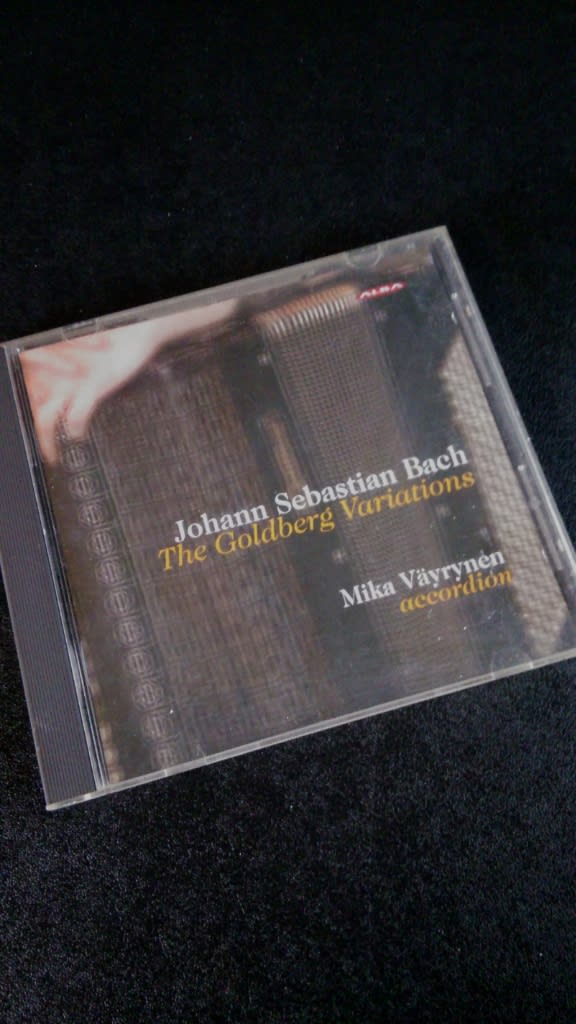

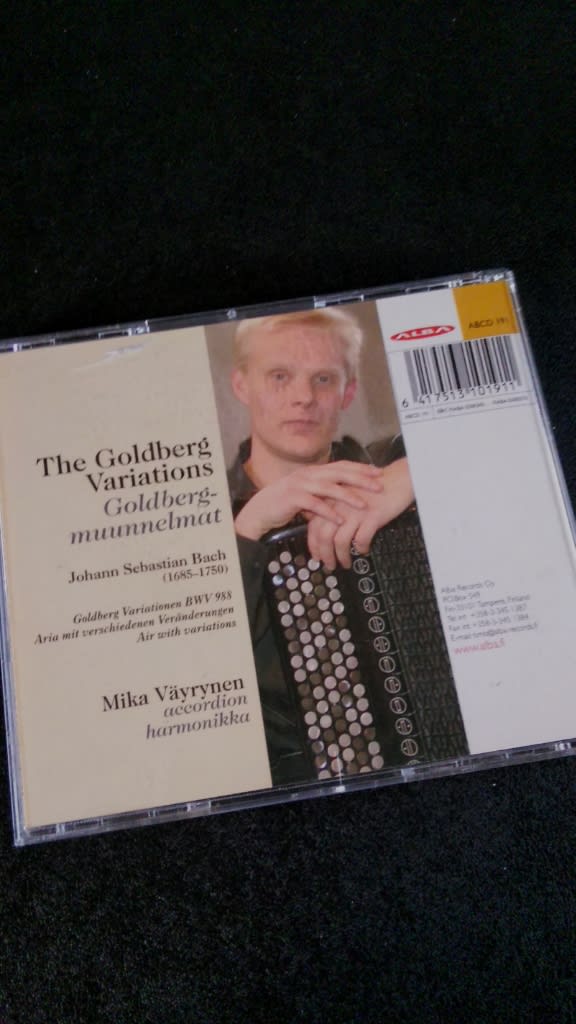

なんとアコーディオンによる演奏です。

フィンランドのアコーディオン奏者ミカ・ヴァユリネンが自身で編曲したものの録音です。

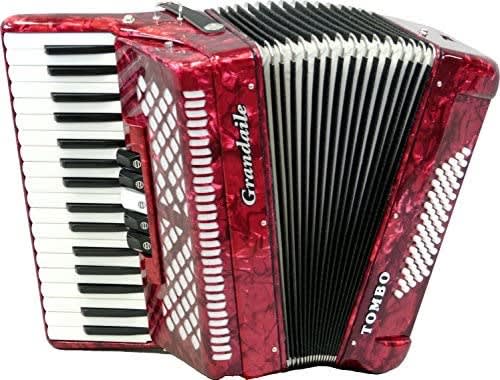

我々が見慣れているこの鍵盤式のものではなく

こうしたボタン式のアコーディオンです。

これはハンガリーの民族楽器ツィンバロンのデュオによる録音です。

箱に横に張られた弦をハンマーで叩いて演奏するもので、これも今日のピアノのルーツになったもののひとつといわれています。

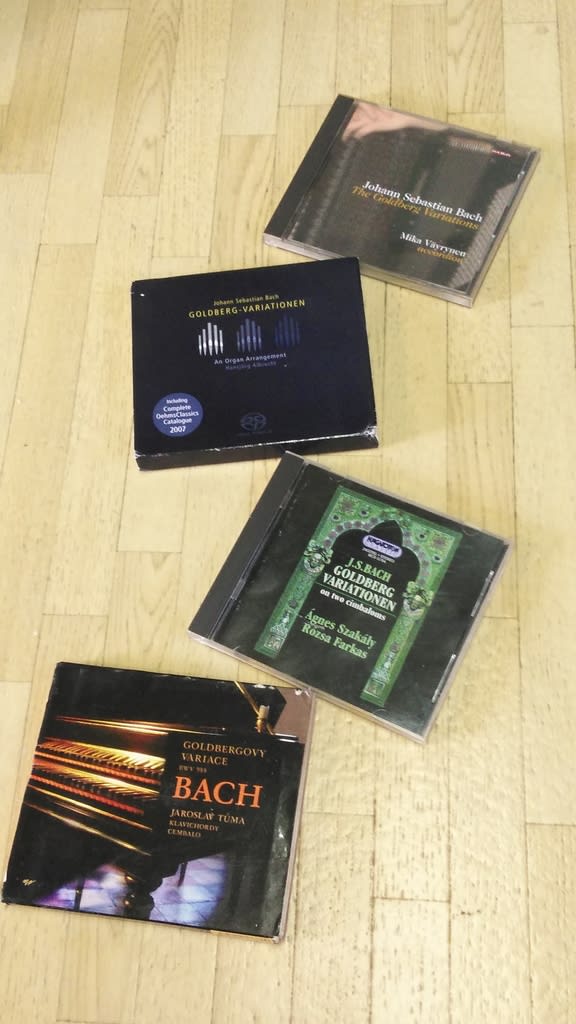

昨日に引き続き、行政からの外出自粛要請を受けて我が家でひたすら引き篭もっていましたが、ただボ〜ッとしていても何なので、独り音楽鑑賞会を開いてみようと思い立ちました。それで押入れの中のCDをゴソゴソしていたら、バッハの《ゴルトベルク変奏曲》のCDがいくつか出てきたので、今日はそれらを聴いて過ごすことにしました。

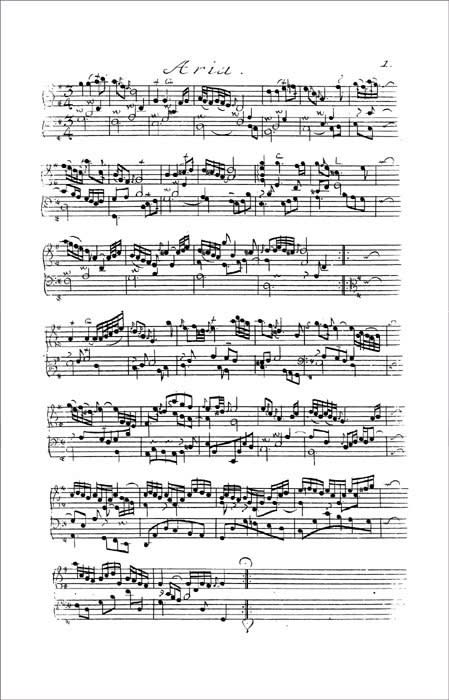

《ゴルトベルク変奏曲》は、言わずと知れたヨハン・セバスティアン・バッハ作曲のクラヴィーア作品の大作です。サブタイトルに『クラヴィーアのためのアリアとそれに基づく30の変奏曲』とあるように、

冒頭に提示された愛らしいアリアと、それを基にして展開される30もの種類のバリエーションで構成されています。

楽曲に関する詳細はウィキペディア等で調べて頂くとして、我が家にはいろんな楽器で演奏した《ゴルトベルク変奏曲》のCDがあります。全部載せていると大変なことになるので、今回はその中から厳選した4つを掲載してみました。

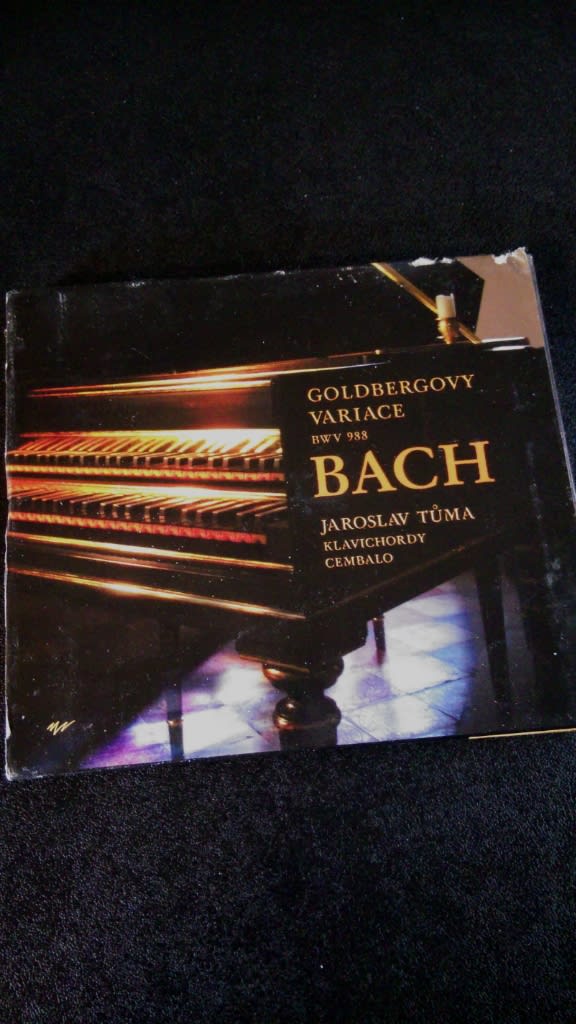

先ずは

チェコのヤロスラフ・トゥーマによる正調チェンバロでの演奏です。

チェンバロは御存知のように

バロック時代に盛んに用いられた鍵盤楽器で、俗にバッハの時代にクラヴィーアといえばこの楽器のことを指していると言っても過言ではありません。羊毛フェルトの巻かれたハンマーで弦を叩くピアノと違って、鍵盤を押すとプレクトラムという爪状のものが機械的に弦を弾いて音を出す仕組みになっています。鍵盤が2段になっているのは音色や強弱を変えるためで、上下の鍵盤を連動させて音量を強くしたり、上下を使い分けて強弱のコントラストをつけたりします(総じて下鍵盤の方が音量強め、上鍵盤の方が音量弱めになっています)。

CDの話に戻りますが、実はこのCDは2枚組で、1枚はチェンバロでの演奏が、もう1枚は同じ奏者でのクラヴィコードでの演奏が収録されています。

クラヴィコードは14世紀末頃に誕生した鍵盤楽器で、チェンバロと比べるとかなりシンプルな構造をしています。

弦を弾いて音を出すチェンバロに対して、クラヴィコードは

今日のグランドピアノのハンマーと同じような役割をするタンジェントという金属製の部品が弦を下から叩いて音を出します。また面白いことに、この楽器は他の鍵盤楽器と比べて構造が単純であるが故に鍵盤の取り付けがちょっと緩いので、鍵盤を押したまま横に揺らすと、鍵盤楽器なのにうっすらヴィブラートみたいな技がかけられたりもします。

バッハは特にこのクラヴィコードを愛奏していたといいます。ただ、クラヴィコードはその発音構造故にものすごく音量が小さいので、実際には楽器の近くに寄り集まって静かし耳を傾けていないと音が聞こえません。なので、この楽器はあくまでも私的な場面で演奏されることが殆どだったようです。

このCDでは、同じ奏者がクラヴィコードとチェンバロとで同じ《ゴルトベルク変奏曲》を演奏してくれていることによって、それらの音色や響きの違いがよく分かるようになっています。特にクラヴィコードバージョンでは、後半になるにつれて楽器のチューニングが少し危うくなってくる様子も伺えて、何とも微笑ましい感じです。

次は

パイプオルガンバージョンです。これはドイツのオルガニスト、ハンスイェルク・アルブレヒトが自身で編曲したものの録音です。

実はかつて、演奏者は違いますがパイプオルガンでの《ゴルトベルク変奏曲》の演奏を生で聴いたことがありました。減衰音のチェンバロやクラヴィコードと違ってオルガンは持続音の楽器なのでどうなるのかと思ったのですが、オルガンで演奏すると全体に荘厳な《ゴルトベルク変奏曲》になります。特にフランス風序曲調に書かれた第16変奏はオルガンにピッタリで、これだけでオルガンの小品になるくらいの印象を受けました。

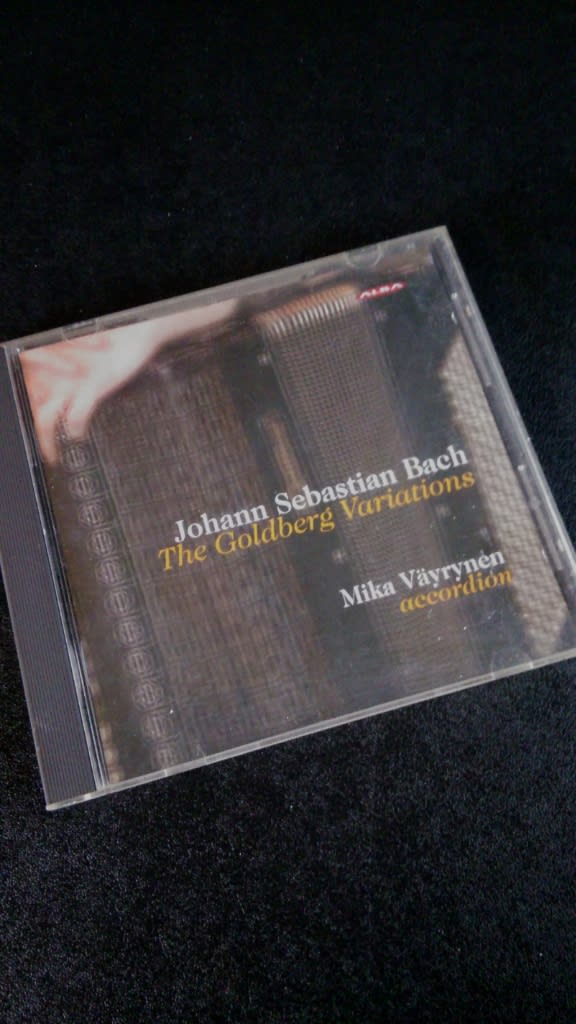

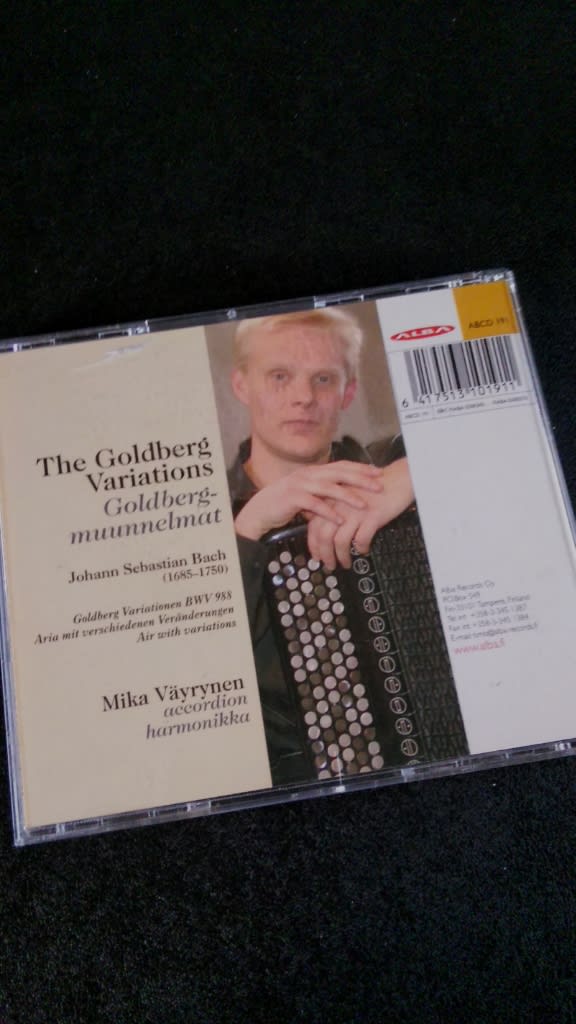

次はちょっと変わり種、

なんとアコーディオンによる演奏です。

これは

フィンランドのアコーディオン奏者ミカ・ヴァユリネンが自身で編曲したものの録音です。

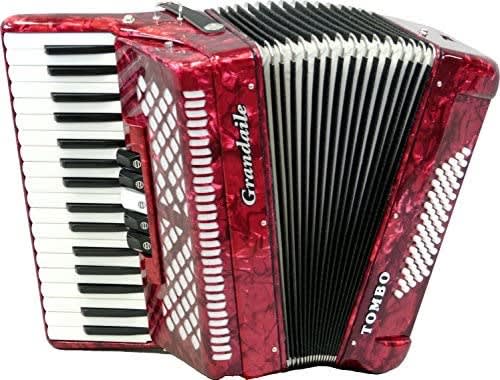

彼が弾いているアコーディオンは

我々が見慣れているこの鍵盤式のものではなく

こうしたボタン式のアコーディオンです。

《ゴルトベルク変奏曲》はクラヴィーア作品ですので、通常の鍵盤式のアコーディオンでは音域が足りません。しかし、ボタン式のアコーディオンであれば鍵盤式のものに比べて音域が広いので、そうした意味で演奏は可能です。

但し、左右ともボタンになっているのでかなり高度なテクニックが要求されます。ましてや相手はバッハの大作ですから、尚更大変なことになるわけです。

以前、錦糸町のすみだトリフォニーホールで《ゴルトベルク変奏曲》に特化した3日間連続のコンサートがありました。それはこの曲を3日間に渡ってアコーディオン、パイプオルガン、ピアノで演奏するという企画で、その初日に登場したのがこのミカ・ヴァユリネンでした。割と前の方の席で鑑賞したのですが、どうなっているのだろうか?と思うくらいに動く指先を見ながら驚嘆したことをよく覚えています。このCDはそのコンサートの終演後にロビーで買ったもので、聴いているとその時の感動が甦ってくるようでした。

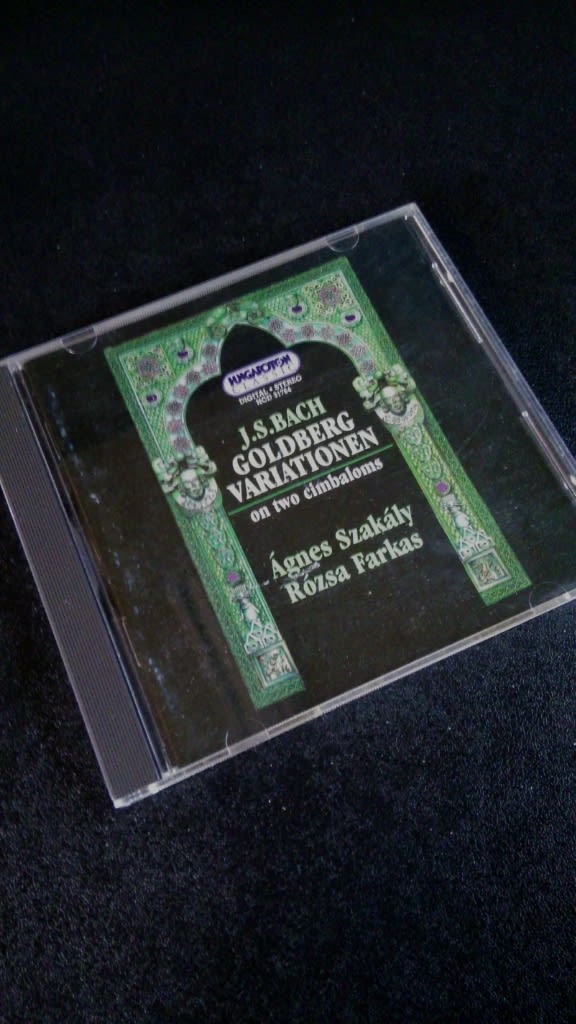

最後は更なる変わり種です。

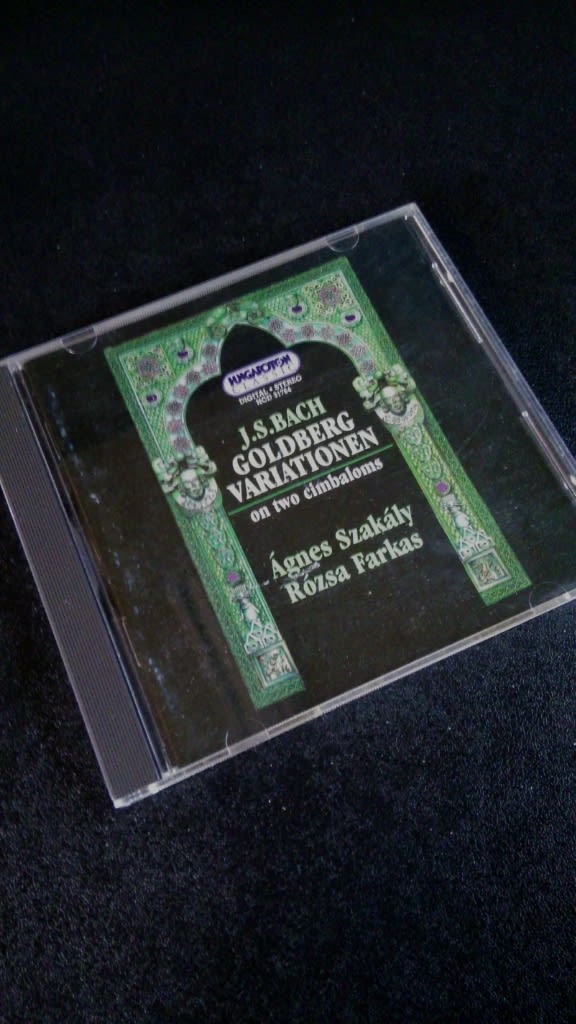

これはハンガリーの民族楽器ツィンバロンのデュオによる録音です。

ツィンバロンは中近東のサントゥールや中国の楊琴(ヤンキン)と同じような打楽器です。

箱に横に張られた弦をハンマーで叩いて演奏するもので、これも今日のピアノのルーツになったもののひとつといわれています。

2本の撥を駆使して演奏するため、さすがに1人ではクラヴィーア作品を演奏するのは難しいので、ここでは2名の女性奏者によるデュオでの録音となっています。実際に聴いてみると、モーツァルトの時代にあったフォルテピアノのような柔らかな音色が実に心地良く、かつ民族楽器ならではの素朴さが際立つ録音です。

《ゴルトベルク変奏曲》は全ての繰り返しを省略せずに演奏すると70分強かかる大作なので、これらを全て聴いていると5時間近くかかります。それでも、《ゴルトベルク変奏曲》という作品の素晴らしさと各演奏の音色の変化の面白さとで、聴いているとあっという間に時間が過ぎて行きます。

こんな贅沢な時間が過ごせるのも、外出自粛要請に伴う自宅待機の成せる業と言えるでしょう。日曜の午後のひと時、美味しいお茶を飲みながらバッハの音楽をじっくりと堪能することが出来ました。