鎌倉時代からあるこの日本の伝統的刃物

なんですけどね。

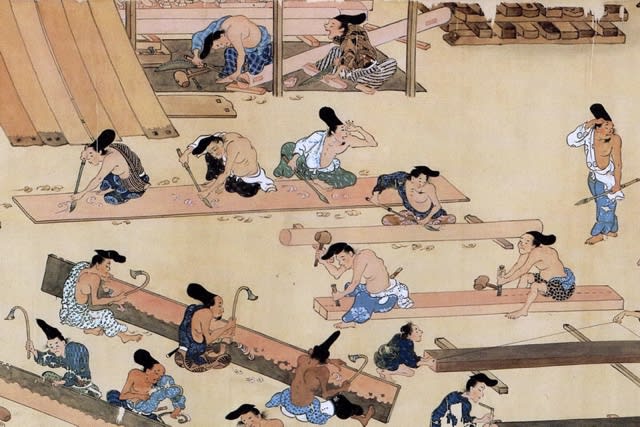

1300年代の鎌倉時代のタイムリーな絵図

を見ていると、片手で使ってるんですよ。

しかも、座して。

ヤリガンナを両手で使っているのは腰を

据えるために日本刀研磨師のように片膝

立てる「構え」を取っているのは判る。

それは日本刀研磨の時の鋩子のナルメの

ような保持の仕方で木を削っている。

700年前の削りカスの様子まで判る。

ですが、チョウナに関しては片手の人も

いれば両手の人もいる。

しかも、ヤリガンナのように木に当てて

バンバン削いでいる様子はない。

剥ぎカスは僅かだ。

やあ、これは一体、どうやって使っていた

のだろう、と。

もう少し全体が見える図では、やはり

片手で使っている。木に当てているので

使っているところだろう。

下の真ん中の人は右手を休めて左側の人

を指差して何か言っている。

うーむ。

謎。

私が知っている現代の専門大工さんの

匠たちは両手で縦に打っていたように

思えます。

鎌倉時代の絵図では縦ではなく、横方向

に向いて座して片手で皮を剥いでいるし。

こちらは江戸時代初期1600年代の絵図。

現代もこのようにやっているのでは、と。

チョウナでハツられ、ヤリガンナで仕上げ

られた匠の技。

(熊本城)

家大工さんではなく宮大工さんなら知っ

てるのかな。鎌倉時代の片手座り技の謎

を。

チョウナには多くの漢字がありますが、

手斧と書いてもチョウナと読むんですよ

ね。

私は道産子カバ削りは斧を研ぎ上げて使う

ことにします。

これではないもっとちっちゃいの。

これはこれでとても気に入っている土佐打

なのですが、片手ハツリにはでかい。

見様見真似で北欧式の使い方で、キンキン

に研いだ手斧(ておの)で削ってみるつもり

です。

こんな感じで、そのうち。

彫り込みは丸ノミでやってみる。