牡蠣の季節だぎゃ~。

冬にも乗るのだが。

りして乗るようにしている。

寒かった(笑

厳冬期の雪の降る中の17才時

の四国横断なんて膝凍ってた

もんね。高速道など無い時代

の雪の降る四国の海岸線通り。

大学の頃も真冬でもフツーに

ツーリングさ行ってただよな。

(1981年/21才/碓井峠)

今はあったかくして乗る。

スノボパンツ最強!

ヒートテック履いてボトム

ズ履いて更に上にアウター

として履く。

寒風の中でも全然ダイジョブ。

こういう刀の下げ緒結びはよく

「浪人結び」とかいわれるが、

実際にはこうした結び方はあま

りやってなかったんだよね。

ほんとはこんな感じの掛け下げ。

これは江戸期の長さの正規の

刀の下げ緒を装着している。

現代武道用の下げ緒は回して

袴紐に結束するため江戸期に

は無い長さで、端的にいえば

異様に長すぎる。

実際の江戸期の刀の下げ緒の

長さは刀を帯びて下げ緒を地

面に引きずるようなだらしな

い事この上ない状態にはなら

ない。

そうした長きに過ぎる下げ緒

は昭和に登場した新方式であ

り、武家政権時代にはそのよ

うな長い下げ緒は一般的には

全く使わなかった。

安土桃山時代に来日していた

イエズス会のポルトガル人宣

教師ルイス・フロイスは日本

刀についての知識に乏しく、

刀の鞘に下げ緒を着ける意味

を知らず、「無用の紐」と記

していたが、刀の下げ緒には

存在の意味がある。

そして、平服の時には下げ緒

は袴には結ばない。元々は、

甲冑着用の際の固定の為に下

げ緒は使われた。外締めの帯

に絡めて刀剣大小を固定する

為の緒が下げ緒だ。

昭和戦時中の軍刀の識別用の

緒とも意味が全く異なる。

その戦国期の名残で、江戸期

に入っても下げ緒は鞘掛けし

て垂らす方式となった。緒先

は鞘掛け後に前に回して、実

戦の際には鞘を固定する。

そのため、現実に存在しなか

ったが、下げ緒を鞘の栗形か

ら真下に垂らして前に回し、

右に持って行って袴紐に結束

するなどという方式は実際に

は物理的にも存在しようがな

かった。

それは昭和初期に昭和新派で

ある傍流が発明した一本差し

の居合稽古用の様式だ。新物。

武士は二刀を差すので、大刀

でそのような下げ緒さばきは

絶対にしない。これはもう絶

対に。脇差が干渉するので横

引き納刀も武士はしない。

剣の着用法には理(ことわり)

がある。

現代武道で刀の下げ緒を前垂

らし右結束の方式をやるグル

ープはどの流派も全員が昭和

新派方式である。

刀術、刀剣の歴史性からは不

合理であり、歴史上幕藩体制

時代には存在しなかった方式

だが、すでに昭和にその創作

新方式が登場してもう100年

が経とうとしている。

だが、武士がいた時代には

無いものは無いので、歴史は

変えられない。

武士の下げ緒さばきは鞘掛け

の垂らし落としだ。

これは登城する武士の正式な

方式としても規範で決められ

ていた。

レアケースを探し出そうとし

てそれが一般的であるとした

がる連中がネットには湧いて

いるが、全部出鱈目。

武士の着装には決まり事があ

ったのであり、その事実は動

かせない。

本物を学びたいならば、正道

を行け。武士の道のど真ん中

を。

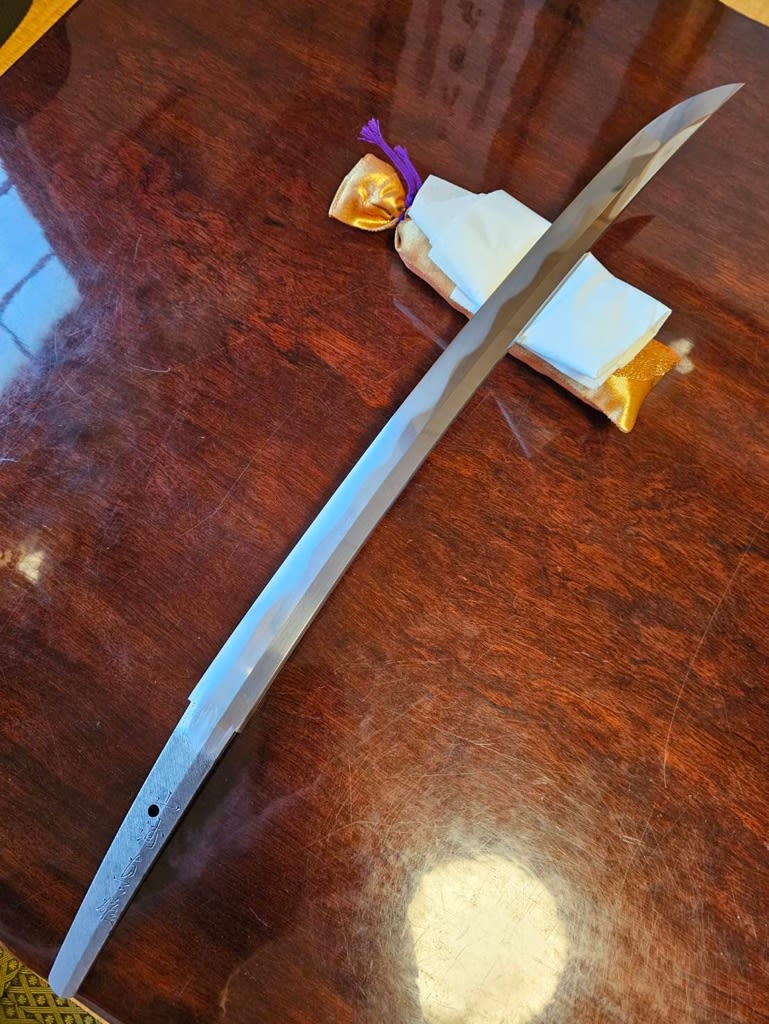

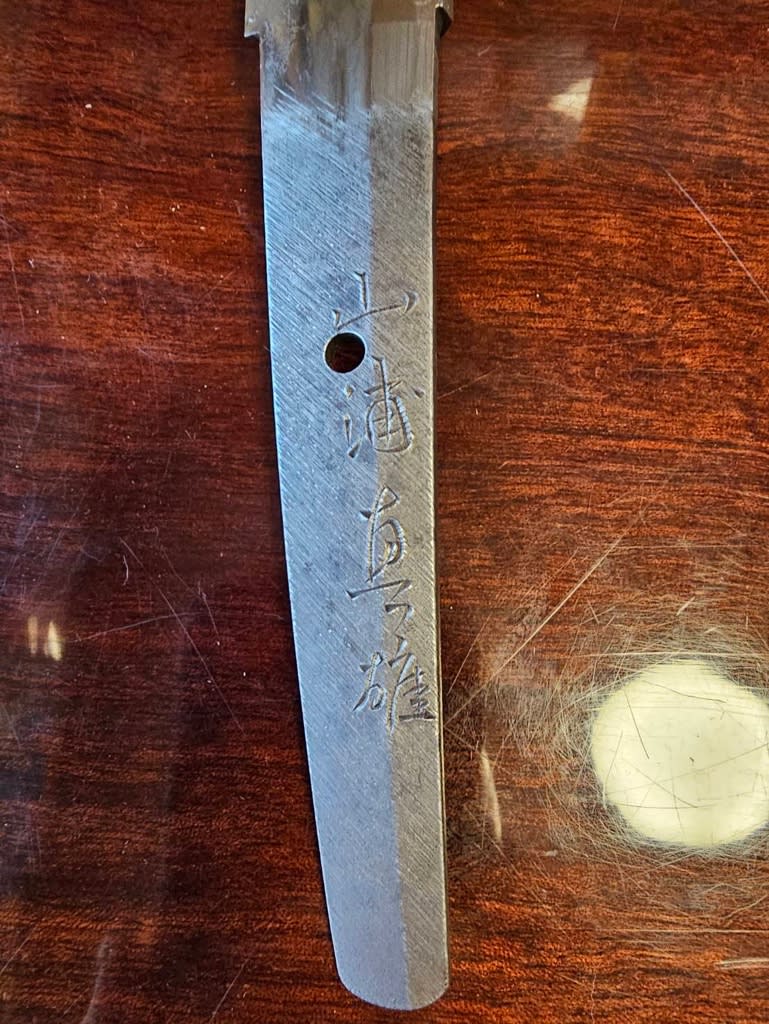

号銘:游雲

刀銘:康宏作

長さ:二尺三寸一分

斬稽古実用で使用している。

小林康宏の刀は古刀のような

青い色。

康宏作はどうして青い。

そのわけは。

それは、康宏は游雲の剣だから。

それは、この景色にも似て。

そっと流れてゆくのです。

山浦真雄。

(ひのと み)8月作。

江戸期幕末の斬鉄剣。

わきざし。

江戸期の武士の刀剣選び

で実は極めて大切だった

事。

それは脇差選びだ。

大刀は室内で執務の時に

は脱刀して預ける。

だが、脇差は武士は入浴

と就寝の時以外一年365

日ずっと身に帯びている。

差料の大刀を吟味して良

刀を持つのは武士の基本

的心得だが、実は脇差こ

そに極めて重要な選択が

迫られる。

二王清元。

室町時代応仁元年(1467)

作の斬鉄剣。

わきざし。

マジな話、オートバイの前

ブレーキ操作は、教習所や

試験場で免許を取る時以外

は指4本掛けはやめておいた

ほうがいい。

特に公道走行は現実的な実

践走行になるので、4本掛け

はやめたほうが安全だ。

理由は3つある。

一つは、現代の車両は指2本

でさえも十分にフルロック

まで制動が利く事。

もう一つは、親指のつけ根

だけでハンドルを保持する

4本掛けは実質的には危険で

ある事。

更にもう一つは、微細で繊細

な制動速度調整が可能なレバ

ー操作は、4本掛けでは物理

的に困難である事。米粒1粒

を掴む時に指4本は使わない

のに通じる原理が作用する。

バイクの前ブレーキはトンカ

チ握りでは適切な操作ができ

ない。

公道での前ブレーキの4本掛け

は、公道デビュー後早期に使

用をやめたほうがよい。

これは確実に、そう。

「しらんけど」じゃないよ。

ほんまのこっちゃで。

W230を自腹で買って、がっつりレビュー

こうした数値化による乗り

心地やポジショニングの視

点は解析視点としてはある

種卓見かと思う。

私の場合、「う~ん、こん

な感じ?オッケー、わかっ

た」という感覚でしか捉え

てなかったから(笑

あたしゃ結構テケトン。

レーサー以外はあまりポジ

ションにはこだわらない。

ロードモデルはどんな車で

も私は爪先乗りをする。

バスケではベタ足は無いよ

うに。剣道や居合でさえベ

タ足は無い。土踏まずより

先で体幹制御する。

ノーマルステップでも爪先

乗りするので、ゼファーよ

りもステップが前に行った

ゼファーχなどでも違和感な

くバックステップ気味に乗っ

ている。

ゼファー&ゼファーχは滅茶

苦茶足つき性が良く、信号

待ちとかでも跨って両足を

地面にベタ着きで立つと、

尻とシート上部にかなりの

隙間ができる。

これが最後の稲刈り動画です。

実家の稲刈りを手伝う良娘。

ほんとに良い娘さんだと思

う。

農家の深刻な現実も伝えて

いる。

備前、備中、備後の国。

三国を合わせた大元の大国

の事を吉備の国といった。

出雲と並ぶ、古代の大きな

国だった。

この吉備の国には温羅(うら)

という吉備国を治めていた

在地勢力がヤマトの日本統

一過程で踏みにじられて産

鉄技術が剥奪されたという

悲しい歴史がある。

ヤマト政権は吉備を踏みし

だき征服し、出雲を傀儡化

させる事で成立した。

そして吉備征圧征服の軍事

作戦は「桃太郎」伝説とし

て朝廷により美化美談とさ

れた。

滅ぼされた在地勢力は「鬼」

であるとされてしまう勝者

が描く歴史によって。

だが、岡山県人は土性骨が

ある。根性がある。

「うらじゃ」という滅ぼさ

れた鬼とされた大元の超古

代の在地勢力を讃える素晴

らしい祭りを開催させてい

るのだ。

祭りというのは「祀り」か

ら派生し、ほとんどがヤマ

ト中央からの、つまりお上

が政治目的で敢行する「神

事」として行われて来た歴

史が日本にはある。

目的は、朝廷に従うか、あ

るいは中央に盾突く者かを

区分けし、従う者たちを

オオミタカラとして良民と

し、歯向かう者たちは鬼や

蛇や鹿や悪や悪衆(=葦)とし

て排除していくというもの

だ。そのために注連縄やそ

れに類する物を設えて結界

を作る。

それゆえ、すべからく日本

の祭りは神事である事が多

い。原意は血祭の祭りだ。

そしてそれらは古代製鐵と

も密接な関係を有している。

一方それらの祭りとは別に

人民の側から発生した祭り

は神事ではなくカーニバル

的な形態と実相を持ってい

る。

岡山県にある不撓不屈の魂

を讃歌とする「ウラじゃ」

の祭りには、祀(まつ)ろわ

ぬいにしえの魂の鎮魂とか

つての悲哀の払拭を求める

在地の人々の心が祭りとし

て形成されている。

ゆえに、不滅の岡山県人の

土性骨がそこには存在して

いるのだ。

全国的にも日本史の観点か

らも極めて珍しい、中央権

力には阿ねようとはしない

反骨の民衆の祭りとしてあ

るのが岡山の「うらじゃ」

だ。祭りの名の意味は「(わ

れらは)温羅だぞ!」という

意味だ。

吉備国の西方の範囲は、か

つては現在の広島県三原ま

でが吉備の国だった。

備後刀である三原の刀は、

備前福岡一文字派(現備前市)

から派生し、備中青江鍛冶

(現倉敷市)の流れと合流して

備後鍛冶(現福山市、尾道市、

三原市)の一大刀剣産地とし

て栄えた。

備前・備中・備後と分けて

考察するよりも、旧吉備国

の刀工群として広範に考え

たほうが実は刀剣史の流れ

と関係性としては正鵠を射

る現実がある。

ところが、そうした大局的

な視点はあまり刀剣界では

援用されてはいない。備前

と備後という吉備国分裂後

の行政区割りでキッパリと

分けるような意識性が強く

働いている。

だが、技法の連面性は如実

に残存日本刀の作品に残さ

れており、備後鍛冶の祖と

される備州(=備後)国分寺

助國などは明らかに備前福

岡一文字や鵜飼派の流れに

ある事は作品から見て明白

だ。

その流れが法華一条や多く

の備後鍛冶の作風へと繋が

って行き、古三原鍛冶(尾道)

へと続いたのだろう。

なお、さらに末物(室町以降)

の三原鍛冶は周防國の二王

との作域の共通性も強く観

られる。

これまでの刀剣界の見解で

は備後三原鍛冶は大和の流

れとする説が強かったが、

私はそれには大いに疑義が

ある。

備前刀、備中刀との繋がりが

備後刀には明らかに見られる

からだ。

そして、安藝の大山鍛冶には

備後三原派と周防の二王派と

の技術的共通項が顕著に現れ

ている。

備前から周防まで続く、刀工

群ベルト地帯が明らかに存在

している。

しかし、単独地域ごとの派と

いう見方しか刀剣界はしよう

とはせず、派生の連面性を俯

瞰的に見ようとはしない。

それには理由がある。

日本刀界には悪しき意識性が

古来よりあり、備前第一主義

ともいえる刀剣観があり、そ

れ以外は「脇物」と称して非

常に備前よりも低い連中、と

する備前中華思想を導入して

いるからだ。

それは、備前刀群が後鳥羽上

皇の御番鍛冶を務めた刀工の

大多数を占める、という事を

起因として、備前刀工こそが

気高く最良最上位である、と

する中世の鑑定師たちが創作

した思惟性に後世の人間たち

も依拠したところに原因があ

る。

それは昭和平成時代まで継続

していたし、今も根強く残存

している。

アッキーの今回の動画では、

ご親戚の備前焼の陶芸家の

方がアッキーの実家の藁を

使って備前焼を焼いている。

実は日本刀の製造には藁は

絶対不可欠で、鍛錬過程に

おいては、藁にまぶし、泥

を釉薬のようにかける。

これは単に脱炭を防ぐだけ

ではなく、フラックスとし

ての役目とケイ素の反応を

得る目的がある。

そして、その技法は、実は

古くは超古代に須恵器から

発達した備前焼の焼き物の

技法と密接な関係があるの

だが、日本刀界ではその刀

剣製造法と備前焼の技法の

結節点について解析しよう

とはしていない。

備前焼の技法の成立と変化

の過程に連動して日本刀の

製法の変遷が同時進行で見

られる重要な事実に日本刀

界は着目しようとしないの

だ。

刀は刀だけ観ていては駄目

なのだ。

それは木を見て森を見ない

のと同じなのであるから。

極言すれば、アッキーの実

家のような農家さんがいる

から日本刀が作れる。

これ、かなり日本刀につい

て重要な事なのだ。

そして、日本刀の焼き入れ

の際に一番適している焼刃

土は、田んぼの土を濾して

練った土なのである。

それに炭粉と大村砥の粉を

混ぜて乳鉢で何十時間も磨

って焼刃土を作る。

農家が作る稲→藁と田んぼ

そのものが消滅したら日本

刀は絶滅する。

そして日本刀界では決定的

に忘れている事がある。

もち米を使った餅つきは何

かに似ていると思わないだ

ろうか?

そう、日本刀の鍛造形態に

餅つきはそっくりだ。杵さ

えも。

そして折り返して練り叩く

事も。

実は、餅つきと刀剣製造は

繋がっているのだ。

鏡餅そのものが鍛冶と密接

な関係にある。鏡餅を敷く

三方の上の植物の葉がなぜ

カネクサであるのか、なぜ

餅の上に蜜柑を置くのか。

蜜柑は刀剣鍛造と極めて重

要な関係にある。

そして、鍛冶屋のフイゴ祭り

にはなぜ蜜柑が出て来るの

か。

それはすべてが古代において

結節した技術体系と思想性が

存在していたからだ。

そうした事は、歴史学だけで

なく民俗学を深めないと見え

ては来ない。

刀剣を見る時には、刀だけを

観ていては刀さえ見えなくな

るのだ。

アッキーの実家の藁が親戚の

方の備前焼の完成に重要な役

を持つのと同じく、日本刀の

製造にも現在第一次産業と呼

ばれる農家の仕事は貢献して

いるのである。

単に我々が食べる米を作って

くれるだけではない。

農家無くして日本刀の完成は

絶対にできないのだ。

そういった複合的かつ包括的

な正しい視点と着眼を以て刀

を正しく理解して行かないと、

本当に木を見て森を見ない=

物事そのものが見えない事に

なってしまうのだ。

そうしたあたりにお歴々含め

て現在の日本刀界はある。

つまらぬ派閥も存在する。

ほぼ全員が、森の中で迷って

いる。

毎日米を食う時に、ふと気づ

けばよいのだが。

日本刀完成までには、実に多

くの人々の存在があって、初

めて一口の日本刀が完成する

のだ、と。

日本の農家なくして日本刀は

作れないのである。