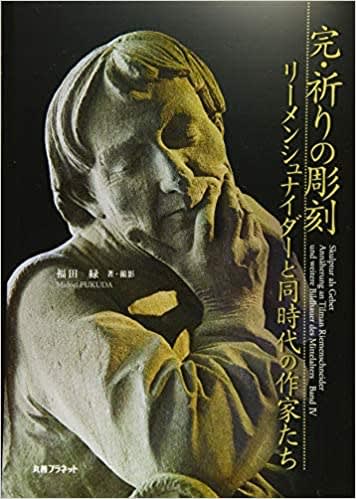

私のリーメンシュナイダー巡礼の師匠福田緑さんが4冊目を上梓し、完結した。今回は3冊目に続いて同時代の作家も多く取り上げている。もちろん知らない作家ばかりだ。しかし、リーメンシュナイダーを見出した福田さんの慧眼は同時代の作家にも及んだことがわかる。そう、福田さんのレンズから逃れることはできないのだ。そしてそれらの多くは、教会など宗教施設に収蔵され、今も祈りの対象となっていたりする。私も訪れたことのあるドイツはクレークリンゲンのヘルゴット教会に座する「マリア祭壇」は圧巻であった。

今号ではまずリーメンシュナイダーの作品を「聖母の手」「息づく手」といった各々の作品の魅力的なパーツから紹介、分類しているところから始まるのが面白い。これは勝手な想像だが、2019年11月に開催された「祈りの彫刻 リーメンシュナイダーを歩く」展(ギャラリー古藤)https://blog.goo.ne.jp/kenro5/e/352a04fba9248de9ae20e0f7d1f13c0f)で永田浩三さんが、リーメンシュナイダーは手(の彫刻)が素晴らしい旨話されたことと関係があるのではないか。そういえば、私もリーメンシュナイダー・ファンの端くれとして彼の作品は眼や顎など顔を表情から遠くから見つけることができるが、手の出来栄えも見極める重要なファクターだと思うからだ。もちろん、私には見極められないが。ところで、聖母子像では彫刻であろうと絵画であろうと幼子イエスはマリアの左側(向かって右側)に頭部がきて、マリアを見上げるように抱かれているのがお決まりだが(もちろん例外はある。例えばリービークハウスの聖母子像(9頁〜))、この体勢ではマリアから見ると左下に視線を向けていることになる。この理由を西洋美術がご専門の先生に尋ねたことがある。先生は例外もあるとした上で、キリスト教絵画では構図的に、右側が重要あるいは聖性が高く描かれることが多く(例えば、ミケランジェロの《最後の審判》では右側に救済された人、左側は地獄に堕ちる人)、そういった意味もあるかもしれないが、ルネサンス期より以前、ビザンチン美術では正面にイエスを座らせている構図が多いと紹介された。私見では遠近法が確立された初期ルネサンス以降、絵画ではもちろんのこと、彫刻の世界ではもっと以前から写実的な表現は格段に進歩していたであろう。そして抜きん出た技量の持ち主であるリーメンシュナイダーは、どのような構図にすればその聖性が伝えられるか考え尽くしたに違いない。そしてそれはマリアとイエスとの位置のみならず、全体としての構図が祈る者をしていかにドラマチックに迫ってくるかを表現したと思える。

リーメンシュナイダーを「抜きん出た」と記したが、今回紹介されている同時代の作家も味がある。例えばミヒェル・エーアハルトの聖母子像(バイエルン国立博物館 139頁〜)やペーター・フィッシャー(父)の「いわゆる「枝を折る人」」(同 174頁〜)など。あるいはエラスムス・グラッサーの「モーリス・ダンスの踊り手」(ミュンヘン市立博物館 153頁〜)は楽しい。しかし、これらの作家の作品のいずれもリーメンシュナイダーの峻厳な表情彫刻にはかなわないように思える。ただ、リーメンシュナイダーの凄さを実感できるのは、ここで同時代の作家たちを多く取り上げ、細かに紹介されているからできることで、自分の不勉強を棚にあげてなんだが、多くは名前も覚えられず見過ごされてきた可能性も高い。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)禍のため、福田さんは今年予定されていた第二回目の写真展を開催できなかったという。リーメンシュナイダーのこととご自分の撮影作品には妥協しない福田さんのことゆえ、きっと開催を成し遂げられることと思う。私自身も行けるどうなるか分からないが、とても楽しみだ。

(『完・祈りの彫刻 リーメンシュナイダーと同時代の作家たち』丸善プラネット 2020年11月)