必要があって、戦後数年間の美術雑誌を繰っている。例えば『芸術新潮』では巻頭グラビアの最後の「期待する新人」ページはたいてい女性だ。『芸術新潮』なので画家ばかりではなく、役者や舞踊家などもあり、女性の比率も上がるがその女性重視は明らかだ。一方、画家や作家など「女流」が付くのは時代を感じさせるが、2020年の現在、冠側も問題だが、メディアでは今だ棋士など「女流○○」と書いている。60年経っているのに何も変わっていない。

その200年数十年前、フランスはロココの時代、1770年頃、ブルターニュの孤島での旧家の令嬢がイタリア・ミラノに嫁ぐための肖像画を依頼された「女流」画家が島を訪れるところから始まる。画家は生徒を抱え、実力も十分であるのに、自分の名前では出品できず父親の名で。島の娘は、姉が嫁ぐことになっていたが、それを拒んだ姉は自死。妹が急遽、ミラノへ嫁ぐことになることが決まっているのだが、抗うかのように嫁ぎ先へ送る肖像画を描かせない。画家としてではなく、散歩友だちとして現れた画家は、次第に親しくなるが、完成した絵を前に令嬢は「私に似ていない」。描き直しを約束して、母親の不在のとき、濃密な時間を過ごした二人は恋に落ちる。

しかし単純な同性の恋愛物語ではないと思える。画家と令嬢と召使いの女性は、母親不在の間、階級を超えて親しく過ごす。そこにはシスターフッドも見(まみ)えるし、召使いが望まない妊娠して堕胎する場面の後では、村の女が総出で歌う様が描かれる。圧倒的な男性の不在だ。画家の父も、令嬢の婚約相手も、召使いの相手も登場しない。描く必要がないからだ。そこで明らかにされるのは、男性がいない社会でも完結する物語ということだ。あるいは、種(馬)の役目しかない男性が、その役目以上に偉ぶる、いや、社会構造を支配している不均衡と差別性を衝いているのだ。

ストーリーは狭い島内での数日間の、少ない登場人物の、しかも台詞の少ない視線の交わりだけであるのに、なんと緊張感に溢れ、スリリングであることか。それは世界を描くということは、愛を描くということで 実は時代的には同性愛は許されなかった、もちろんキリスト教世界観の中では当然 自立した個の意志とは、愛を描くことで、男性優位やロマンチック・ラブ・イデオロギーも包含する、決まり切った世界に対する別の世界を描いたのではなかったか。固定観念からの解放や、視線こそが真実に近しいという意味でフェミニズムである。

ロココの時代の女性画家といえばマリー・アントワネットに寵愛されたヴィジェ=ルブランが思い出されるが、父や夫の後押しで宮廷に入り込み、同年でフランス文化に戸惑っていたアントワネットと親しくなり、破格の出世をしたとされる。あるいは、印象派の時代には、マネのモデルをつとめ、後にマネの弟と結婚した後は制作がしぼんだベアト・モリゾ。いずれも「父の娘」「夫の妻」といった実際と評価が付いて回る。本作では時代的に女性が職業生活の中で生きるのに不可分な男の影が一切ないことが革命的だ。

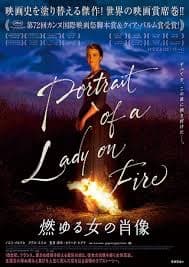

カンヌでパルム・ドールを受賞した女性監督セリーヌ・シアマの映像はただただ美しい。先に視線に触れたが、主演の二人、画家マリアンヌ役のノエミ・メルランと館の令嬢エロイーズ役のアデル・エネルの表情演技も素晴らしい。女性が自立を目指さなかった時代などないのだ。