大本山 須磨寺「祈りの回廊 亜細亜万神殿」を出たつづきで

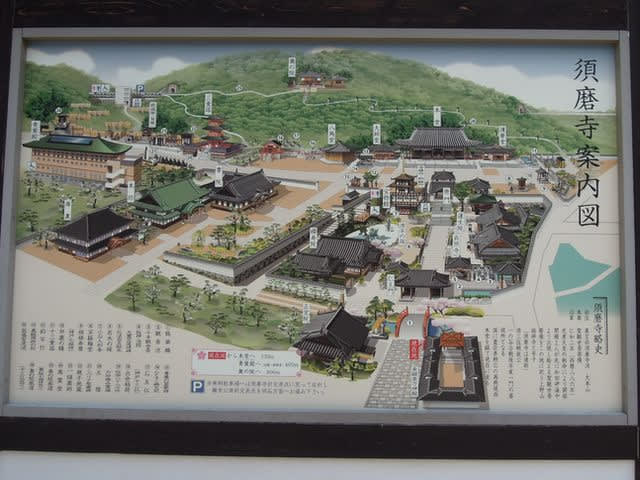

いま「須磨寺」の案内図の前(現在地)にいます。

正覚院(しょうかくいん)

亜細亜万神殿の斜め前にある「正覚院」へ

現存する塔頭寺院の一つで、大正十四年失火で焼失し

昭和十三年に現在地に再建されました。

本尊は愛染明王で、衆生済度のため三目六臂の身を現じ

知恵の弓、方便の矢を御手に執持し

貧窮・飢渇・疾病・災難等の苦厄を払い、幸運をひらき

無量の福徳、愛敬を授けて下さいます。

仁王門

龍華橋が工事中だったので、正覚院の横から

仁王門の前に来ました。

仁王像は金剛力士像とも呼ばれ

開口の阿形(あぎょう)像と

口を結んだ吽形(うんぎょう)の2体が1対となって

門の両側で参拝者を迎えてくれます。

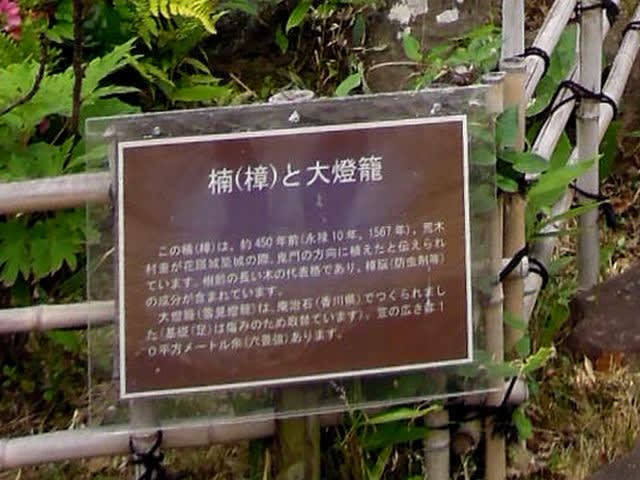

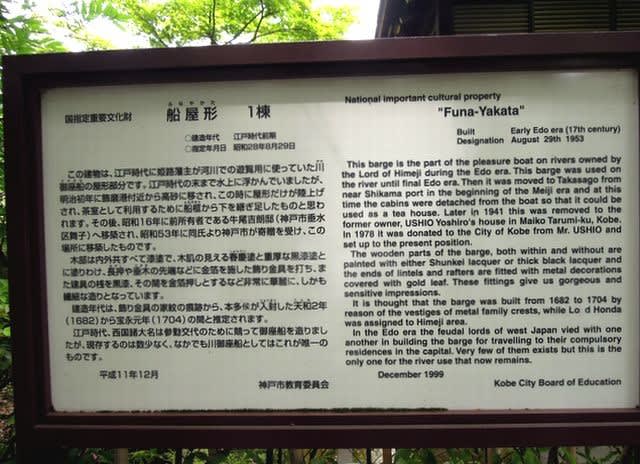

須磨寺観音池

仁王門を入ると右に説明板があり

側面の千体仏とわらべ像が、観音池を囲んでいる

睡蓮の花が咲く「かめの池」でした。

国内全域で外来生物の飼育放棄や遺棄が主な原因で

古くから日本に住む水生動物への、悪影響拡大の問題と同じで

須磨で生まれ育った水生動物が

今まで見られていたカメ類等も見ることが出来ないと危惧し

観音池は、鯉と須磨で育ったクサガメの棲みかとなりました。

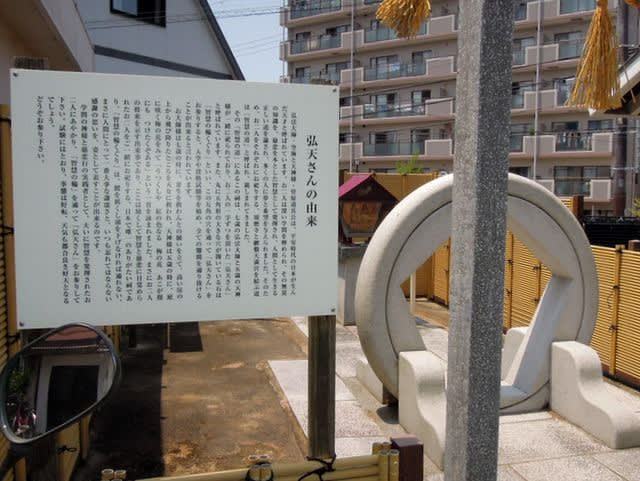

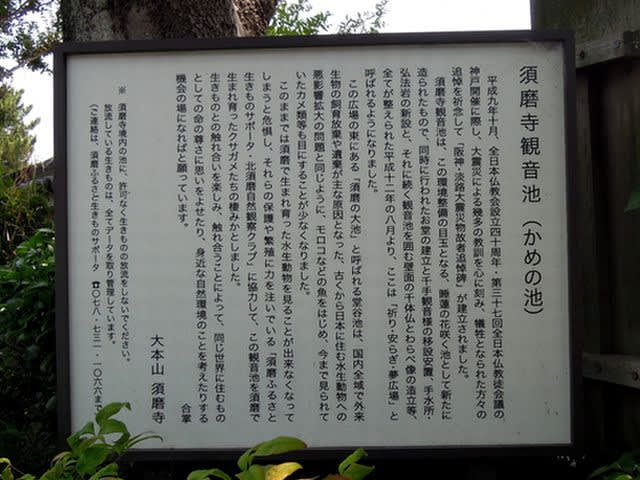

弘法岩五鈷水

境内にある「五鈷水」は須磨寺の手水処で・・・

須磨寺の裏山から湧き出た水でした。

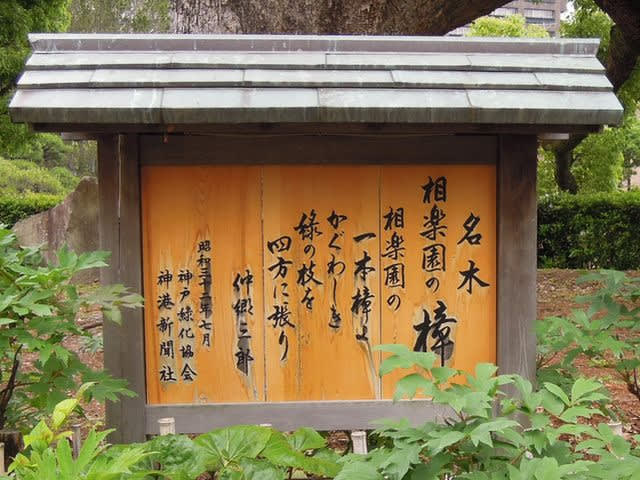

真言宗須磨寺派の本山「須磨寺」

須磨寺が、こんなに広大な敷地のお寺だと知り驚きました。

正式名は上野山福祥寺(じょうやさんふくしょうじ)ですが

古くから「須磨寺」の通称で親しまれています。

平敦盛遺愛の「青葉の笛」や「弁慶の鐘」、敦盛首塚など

多数の重宝や史跡から「源平ゆかりの古刹」として知られています。

「源平の庭」へ向かいますが、次へと続きます。