京都迎賓館・桂離宮を参観してきた友人たちと一緒に

仙洞御所を参観してきました。 (4月11日

)

)

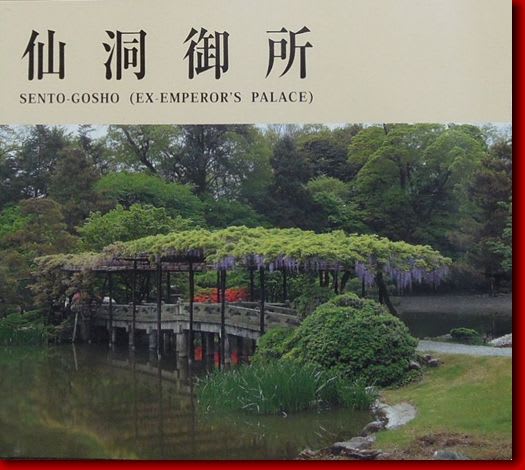

仙洞御所は、京都御所の東南の白い築地堀に囲まれた

広さ約9万1600平方メートルの敷地に仙洞御所と大宮御所があります。

如意岳の大文字を借景に建つ「大宮御所表門」です。

仙洞御所参観は、この大宮御所表門が参観者出入口になっています。

脇門をもつ重厚な棟門形式で、入口では警察の方が待機されています。

表門を入ると、玉砂利の敷き詰められた広場の先に「向唐破風屋根」が

美しい,大宮御所常御殿(つねごてん)の車寄せが見えました。

唐破風(からはふ)屋根の背後に、銅板の切妻屋根が二重に雁行し

優美な曲線を描いた「大宮御所」は、東福門院として造営されました。

現存する大宮御所は、嘉永七年(1854)に焼失した後、慶応三年(1867)に英照皇太后(孝明天皇皇后)の御所として、新たに造営されたもので、約100メートル四方の敷地に常御殿・車寄・御文庫・庭園があります。

大政奉還に伴って、明治五年(1872)に皇太后が東京に移られ、大宮御所は女院御所としての役割を終えましたが、大正時代に内部を洋風に改装して現在も天皇皇后両陛下や皇太子同妃殿下が来られた際に使用されているそうです。

大宮御所御常御殿の南庭です。

車寄の道を塀沿いに進むと小門があり、常御殿の南庭に出ます。

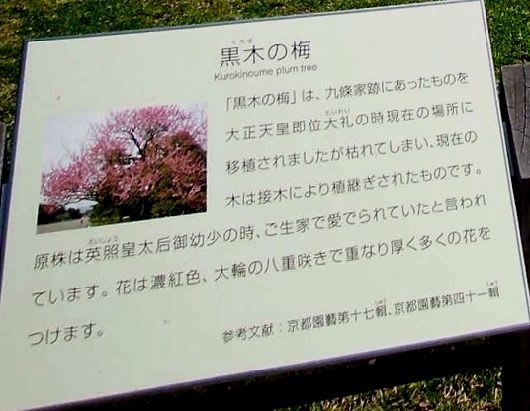

常御殿には「松竹梅の庭」と呼ばれる南庭があって

庭に降りる階段の左右に、白梅・紅梅が植えられていました。

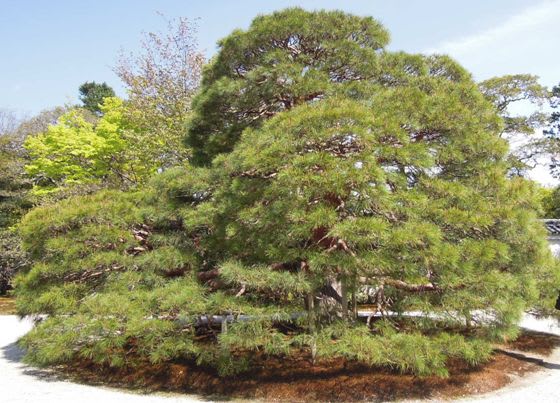

中央の少し奥まったところに、大きな松の木が植えられ

築地塀寄りに「呉竹」の植え込みがありました。

内庭には遺水(やりみず)を引き、繊細さが感じられるお庭です。

内庭の東側から南に向かって築地塀が長く伸びていたところに

仙洞御所の庭園へと続く潜り門がありました。