|

近代弓道の礎となった優れた技術、そして高い精神性 |

| 日置吉田流弓術(へきよしだりゅうきゅうじゅつ) |

|

お問合せ・担当課 竜王町観光協会 0748-58-3715

|

近代弓道の礎となった優れた技術、そして高い精神性 |

| 日置吉田流弓術(へきよしだりゅうきゅうじゅつ) |

|

お問合せ・担当課 竜王町観光協会 0748-58-3715

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 鏡の宿 義経元服ものがたり | 滋賀県竜王町観光協会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

西大路陣屋は中野城の城域にあり、案内板と共に石碑が建つだけで、陣屋の藩庁跡はゲートボール場となっている。

唯一京都の相国寺の塔頭である林光寺の本堂に陣屋の御殿が移築されている。

城郭の歴史 西大路陣屋は西大路藩市橋家1万7千石の陣屋で、元々仁正寺(にしょうじ)と記していたものを文久2年(1865)に改称したものである。

西大路藩は元和6年(1620)市橋長政が野洲郡,蒲生郡などに2万石を封され、この地に入部し、築城したことに始まる。

市橋家は元々織田信長、豊臣秀吉に仕え、関ヶ原の戦いや大阪両陣での活躍により、元和2年に越後三条に4万石をを封された。同6年3月藩主長勝が死去し、養子の長政は減封され近江国に移り、戦国期の蒲生氏の居城・中野城に注目し仁正寺陣屋を構えた。

元和8年幕命により所領2千石を同族の市橋長吉に分与し、2代目政信は弟・政直に1千石を分与し、1万7千石となる。その後11代続き幕末を迎えた。明治4年の廃藩置県により西大路藩は廃された。

陣屋は明治7年に朝陽小学校となり、建物はそのまま使用されたが、大正5年に小学校が移転・新築され陣屋の建物は京都相国寺の塔頭である林光院に移築された。 林光寺の本堂

林光寺の本堂

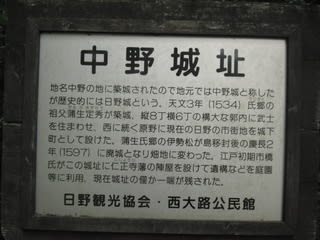

中野城の城址碑

中野城の城址碑

所在地:旧甲賀郡日野町西大路 ) map:http://yahoo.jp/4WtQBr

現 状:林・ダム

区 分:平山城

築城期:南北期 大永年間(1521~

築城者:蒲生秀貞

城 主:蒲生秀貞・蒲生氏郷

遺 構:曲輪・土塁・堀・(石碑・説明板)

目標地:日野ダム

駐車場:日野ダム駐車場

訪城日:2013.6.28

お城の概要

中野城は蒲生氏郷の生まれた城として知られている。

城址は昭和40年日野川ダムの建設時に多くの土塁が壊され、本丸の北側半分を除いて大半が水没し、現在では稲荷山と石垣及び空堀の一部が残されている。

中野城の北には、隣接して西大路藩市橋家1万7千石の西大路陣屋(仁正寺陣屋)がある。

近江 中野城(日野城)

歴 史

伊庭出羽守貞隆は援軍細川政元の家臣赤沢朝経と共に音羽城を包囲したが、落とすことができず敗走した。

この籠城戦での糧水が乏しいのを体験した蒲生貞秀は、翌年中野に城を築き、ここ中野城を居城とし、音羽城を属城とした。

貞秀は老後家督を長子秀行に譲ったが、秀行は父に先立ち死去した。

その子秀紀はまだ幼かったために秀行の弟、高郷は秀紀に代わって宗家を継ごうとしたが貞秀はこれを許さなかった。

貞秀の死後、高郷は所領配分の少ないのを不服として大永2年(1522)六角定頼の援けを得て秀紀の音羽城を攻めた。籠城8ヶ月に及んだ後、秀紀は降伏し、定頼の調停で両家分立とした。

この時に音羽城は破却され、秀紀は鎌掛城を高郷は中野城を居城とした。

秀紀も母、妻も城内の井戸に身を投じ、蒲生家嫡流は滅ぶ。この後、高郷の子、定秀が蒲生家の家督を継いだ。

秀紀も母、妻も城内の井戸に身を投じ、蒲生家嫡流は滅ぶ。この後、高郷の子、定秀が蒲生家の家督を継いだ。

定秀の子賢秀は信長に仕え、本能寺の変の際には安土城二の丸で留守を預かっていた賢秀は、秀郷と図って信長の妻女を急ぎ中野城に移し、戦備を整えて光秀の招聘には応じなかった。

その後、秀郷(後の氏郷)は秀吉に従い多くの戦功をたてたことから、天正12年(1584)には伊勢松坂12万石の領主となり松ヶ島城へ移り、その後松坂城から会津黒川城42万石(後の若松城)に移封された。

日野城には、蒲生氏あとに田中吉政や長束正家が城代として入ったが、慶長8年(1603)には廃城となった。

蒲生氏の居城跡。中野城ともいいます。築城以前の蒲生氏の城は、音羽丘陵上にありましたが、蒲生定秀(がもうさだひで)により戦国時代に日野城が築かれました。築城にあたっては、既存の日野市街を城下町とし、城のある西大路付近を武家屋敷地帯、日野市街を町屋敷地帯としたといいます。

明智光秀の謀反によって殺された織田信長の妻子が、身を寄せたのは日野城です。蒲生氏郷はこの城で生まれ、若くして戦国武将の器量を備えていたので、豊臣秀吉に抜擢されて伊勢12万石の領主となって日野城を去りました。江戸時代に廃城となり、付近の農民が開墾して城内はすっかり姿を変えました。城の遺構は、日野川ダムの建設により、現在ではほとんど見ることができませんが、ダム北畔に本丸跡石垣が少し残っています。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、日本城郭大系 、 佐々木南北諸士帳

本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!