観音寺城

|

観音寺城 (滋賀県) | |

|---|---|

食い違い虎口跡

|

|

| 通称 | 佐々木城 |

| 城郭構造 | 山城 |

| 天守構造 | なし(屋形二階) |

| 築城主 | 六角氏頼 |

| 築城年 | 応仁・文明年間(1467年- 1487年) |

| 主な改修者 | 佐々木六角氏 |

| 主な城主 | 佐々木六角氏 |

| 廃城年 | 永禄11年(1568年) |

| 遺構 | 本丸、二の丸、曲輪、土塁、石垣、堀、門跡等多数 |

| 指定文化財 | 国の史跡 |

| 再建造物 | なし |

| 位置 | 北緯35度8分43.6秒 東経136度9分46.55秒 |

観音寺城(かんのんじじょう)は、滋賀県近江八幡市安土町にあった山城である。

支城に和田山城、佐生城、箕作城などがある。国の史跡に指定されている。

概要

近江源氏の佐々木氏、後に近江守護六角氏の居城で、小脇館、金剛寺城を経て六角氏の本拠となる。

標高432.9メートル、南北に伸びる繖(きぬがさ)山の山上に築かれる。南腹の斜面に曲輪を展開、家臣や国人領主の屋敷を配した。総石垣で、安土城以前の中世城郭においては特異な点とされる。

天文年間には城下町・石寺も置かれ、楽市が行われていた。周辺は琵琶湖や大中の湖、美濃から京都へ至る東山道、長光寺集落から伊勢へ抜ける八風街道があり、それらを管制できる要衝に位置する。

歴史・沿革

正確な築城年代は定かではないが、古典『太平記』には、南北朝時代の建武2年(1335年)に、南朝側の北畠顕家軍に備えて北朝の六角氏頼が篭もったという記述があり、そのころには築かれていたと考えられている。ただ、この時はまだ観音正寺を臨戦用の砦として活用していたのではないかと考えられている。

応仁の乱

室町時代の応仁の乱では、六角高頼が西軍に属したため同族の京極持清に攻められている。六角氏は同族で東西に分かれ戦っていたのである。応仁の乱では3度、観音寺城の攻城戦が展開される。

第一次観音寺城の戦い

| 第一次観音寺城の戦い | |

|---|---|

| 戦争:攻城戦 | |

| 年月日:応仁2年(1468年)4月1日 | |

| 場所:観音寺城一帯 | |

| 結果:京極持清・京極勝秀連合軍の勝利 | |

| 交戦勢力 | |

| 京極持清軍 京極勝秀軍 |

六角高頼軍 |

| 指揮官 | |

| 京極勝秀 | 伊庭行隆 |

| 戦力 | |

| 不明 | 不明 |

| 損害 | |

| 不明 | 観音寺城は開城 |

細川勝元率いる東軍に属していた京極持清の長男勝秀は六角高頼の居城観音寺城を攻撃した。城主の高頼、陣代の山内政綱らは京都におり東西の戦闘に参加していたので、観音寺城の留守居役の伊庭行隆が迎え出た。

数日間攻防戦が続いたが、伊庭行隆は敗れ、応仁2年(1468年)4月1日に城を明け渡した。

第二次観音寺城の戦い

| 第二次観音寺城の戦い | |

|---|---|

| 戦争:攻城戦 | |

| 年月日:応仁2年(1468年)11月8日 | |

| 場所:観音寺城一帯 | |

| 結果:六角政堯・京極持清連合軍の勝利 | |

| 交戦勢力 | |

| 六角政堯軍 京極持清軍 |

六角高頼軍 |

| 指揮官 | |

| 六角政堯 京極持清 |

山内政綱 |

| 戦力 | |

| 不明 | 不明 |

| 損害 | |

| 不明 | 観音寺城は開城 |

応仁2年11月初め、陣代山内政綱がようやく京都より帰国し観音寺城の防備を固めた。弓削の戦いで六角高頼に敗れた六角政堯と京極持清の連合軍は雪辱を果たすべく、第一次観音寺城の戦いに続き戦闘準備を整えた。

同年11月8日、六角・京極連合軍は観音寺城を攻め落とすべく攻撃を開始。山内政綱は防戦したが守り切ることができず、火を放ち敗走し、高頼方の武将23人が六角・京極連合軍に寝返ったと『碧山目録』に記載されている。

第三次観音寺城の戦い

| 第三次観音寺城の戦い | |

|---|---|

| 戦争:攻城戦 | |

| 年月日:文明元年(1469年)5月 | |

| 場所:観音寺城一帯 | |

| 結果:六角高頼軍の勝利 | |

| 交戦勢力 | |

| 六角高頼軍 | 六角政堯軍 京極持清軍 |

| 指揮官 | |

|

六角高頼、山内政綱 |

多賀高忠 六角政堯 |

| 戦力 | |

| 不明 | 不明 |

| 損害 | |

| 不明 | 不明 |

東軍の細川勝元は8代将軍足利義政を擁して官軍となった。この権威を利用して文明元年(1469年)5月、六角高頼の近江守護職を解任、代わりに京極持清を守護に任命した。守護に任命しただけではなく、持清に従わない者は知行地を没収する特権も持った。

これに激怒した高頼とその被官は焼失した観音寺城を修築、3度立てこもることになる。これに対して京極軍は多賀高忠や六角政堯を派兵、鎮圧に向かわせた。高頼軍は山内政綱、伊庭貞隆、伊庭行隆を観音寺城やその支城、周辺の砦に配置し、交戦状態になった。攻囲軍は猛攻であったが高頼軍も防備し、三度目の正直、ついに京極軍を撃退することに成功する。

その後、高頼が幕府御料地を侵略した際には延徳元年(1489年)9月に9代将軍足利義尚の親征を、延徳3年(1491年)8月には従弟の10代将軍足利義稙の親征を受けたが、高頼は2度とも観音寺城を放棄し甲賀の山中でゲリラ戦を展開、一時的に城を明け渡すが共に奪回している(長享・延徳の乱)。

その後の観音寺城の戦闘年表

| 和暦 | 西暦 | 主な出来事 |

|---|---|---|

| 文亀2年 | 1502年 | 六角高頼の被官である伊庭貞隆、伊庭行隆が反乱をおこし、六角高頼は音羽城に退避。 その後和議を結ぶ。 |

| 永正13年 | 1516年 | 再び伊庭貞隆、伊庭行隆が反乱をおこし、観音寺城を攻撃したが敗北し浅井氏のもとに降った。 |

| 大永5年 | 1525年 | 六角定頼が江北に出陣していた隙をつき、伊庭氏が3度目の観音寺城を攻撃。 この時は留守居役の後藤左衛門が対処した。 |

廃城

戦国時代には大幅な城の改築が行われるが、六角義賢・義治父子の頃には浅井長政に野良田の戦いで敗れ、お家騒動(観音寺騒動)に伴う家臣団の分裂などで衰退することになる。

永禄11年(1568年)、尾張の織田信長が足利義昭を擁して上洛の大軍を興すと六角氏は敵対し、9月13日に信長に支城の箕作城と和田山城を落とされると、六角義賢・義治父子は観音寺城から逃げ無血開城した。

詳細は「観音寺城の戦い」を参照

その後、六角義賢父子は観音寺城に戻ることが出来ずそのまま廃城になったと思われている。

現代

平成18年(2006年)4月6日、日本100名城(52番)に選定され、平成19年(2007年)6月から全国規模の日本100名城スタンプラリーが開始された。

- 日本100名城スタンプラリー スタンプ設置場所

- 石寺楽市会館

- 観音正寺

構造

現在のような観音寺城になるまで幾度かの改修が実施されたことが、文献や発掘調査などから明らかになっている。

| 回数 | 年代 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 築城当時 | 建武2年(1335年) | 観音正寺を中心とした臨時の砦、城郭と呼べるものではなかった。 |

| 第1次改修 | 応仁・文明年間 (1467年 - 1487年) |

城郭らしきものが推定されるが遺構等は検出されていない。 |

| 第2次改修 | 大永5年(1525年) | 城といえる城郭が完成していたと推定されている。 |

| 第3次改修 | 天文元年(1532年) | 12代将軍足利義晴を迎えるため大規模な改修を実施、現在の居住性の高い城郭が 誕生していたと推定されている。 |

| 第4次改修 | 天文19年(1550年)前後 | 鉄砲の出現により、山城に石垣を作り、今日に見られる城構えが完成していたことが 発掘調査から確認されている。 |

観音寺城は現在、正確な曲輪の数はわからないが1000箇所以上の曲輪があり、その多くが石垣で囲まれた日本国内屈指の大規模な山城であったと見られている。山城の特徴として、居住に便利なように山麓に居館を設け、山上付近に戦闘、防備施設があるのが一般的だが、観音寺城は山麓全体に分譲地、もしくは団地のような居住性の高い曲輪が配されている点が他の山城とは大きく異なる。

これは六角氏の政治的立場と関係が深いと考えられている。もともとこの地域は自立意識の高い国人衆が多く、彼らと連合政権のような政治を実施していくために、城郭も広い屋敷をもつ曲輪が必要であったと思われている。

このため規模こそ日本国内で屈指のものであるが、防備のための城というよりも、権威づけ、政治色の強い城ではあったため、単純な虎口、竪堀などはなく防御施設は貧弱と言われている。

六角氏も本格的な籠城戦は実施せず、一旦城を明け渡した後に勢力を整えて、再び奪取する戦術を何度もとっていた。

これに対して『戦国の堅城』では、一定の防備が整っていたのではないかとしている。観音寺城の攻め口は、南側と北側になる。南側、つまり楽市や六角氏の居館があった方向から攻め上ろうとすると、そこには強固な石垣がある平井丸、池田丸があり、また山裾の平地部分に部隊を展開しようとすると、観音寺城の支城、箕作城、長光寺城があり挟撃される可能性がある。また北側、安土山(現在の安土城)の方向になると、曲輪はないものの尾根沿いに切岸と巨大な土塁をもって防衛ラインを形成したと考えられている。つまり山の尾根そのものを土塁としていたのではないかと『戦国の堅城』は指摘している。

この後、山城も大きく進化していき、一線防備でなく曲輪の配置や形状に工夫が見られて拠点防備になっていくが、観音寺城は当時の技術としては堅城で、発展途上ではなかったとか思われている。

本丸

標高は395m、面積は約2000m²、主な遺構としては、礎石、暗渠排水、溜枡(ためます)、幅4mの大手石階段などがある。またここには「二階御殿」と言われた施設があったのではないかと思われている。

平井丸

平井丸は、標高375mで面積は約1700m²、平井氏の居館があったのではないかと思われている。観音寺城の中でも石垣、石塁の規模が最大の曲輪跡である。その中で特徴的なのが、高さ3.8m、長さ32mにも及ぶ虎口跡があり、2m以上の石も使用されている。また南側には幅80cm、高さ1.3mの潜り門もある。また北東には張り出しを持つ建物とそれに付随する庭園跡が発見された。

池田丸

池田丸は標高365m、面積は約2700m²で、最南端に位置し、本丸にある御屋形へ通じる城戸口になっている。またこの曲輪は南曲輪と北曲輪にわけられ、周囲は土塀をめぐらし、南面には庭園をもつ主殿や溜枡等が発掘されている。

淡路丸

観音寺城の東の端に一郭独立したような形で、府施氏の居館淡路丸の曲輪跡があり、丁度観音寺城の鬼門の方向に当たるとされている。

大きさは、東西43m×南北50mの規模があり、周囲には土塁、東西、南側には土塁の内、外側に石垣を築いている。この曲輪は、南西、西の中間、北東の3ヵ所の虎口を設けている。また南外側では、道路を挟んで上下斜面に腰曲輪跡が残っているが、この淡路丸に付随したものと考えられている。

曲輪を土塁で囲む、構築法がシンプルであるなど、府施氏の城であった府施山城、大森城と類似点が多いのもこの曲輪の特徴である。

その他曲輪

その他曲輪として数多く存在する。

- 伊藤丸

- 沢田丸

- 馬渕丸

- 三井丸

- 馬場丸

- 大見付丸

- 三国丸

- 伊庭丸

- 進藤丸

- 後藤丸

- 観音寺

このように曲輪の名称に、「二の丸」や「三の丸」のような数字ではなく、人の名称が使用されたと伝承されている。これは、六角定頼の時代に家臣団、国人衆を観音寺城へ居住させ、文献上では初めて「城割」を実施したためではないかと推定されている。

繖山山頂からの眺望

六角氏の御館

観音正寺への巡礼参道である赤坂道の参道入り口を右におれ、突き当りの石段を上がると六角氏の御館跡がある。ここも3方向を土塁と切岸で囲まれた「上御用屋敷」という地名の場所があり、南東には高く積まれた石垣が残されている。

繖山の山麓にあり石寺城下町付近になる。

石寺楽市 [編集]

現在の近江八幡市安土町石寺に、石寺楽市が開かれていた。楽市とは、非課税等を通じて自由な売買を可能にした市のことである。石寺楽市は日本国内での文献上の初見で城下町に築かれたとされている。この地域は下御用屋敷、犬の馬場、馬場道、講口といった、城下町をうかがわせる地名が伝えられている。

これに対して『日本城郭大系』では、近江八幡市安土町石寺以外に、もう1カ所、楽市があったのではないかと指摘している。この石寺の地域には多くの武家屋敷もあり、ここに楽市も混在していたとすれば、規模が小さいとしている。また石寺楽市の古文献には「保内町」という記載が見受けられ、石寺にはない。石寺の隣になる近江八幡市安土町東老蘇には「保内町」という地名が伝わる場所があり、この周辺には3千軒も家が建ち並んでいたと伝承されている。これらのことにより、当初石寺に築かれていた楽市は、後に東老蘇にも新市として増設されたのではないかと指摘している。

この石寺楽市は、近隣にある安土城の楽市にも影響を与えることになる。

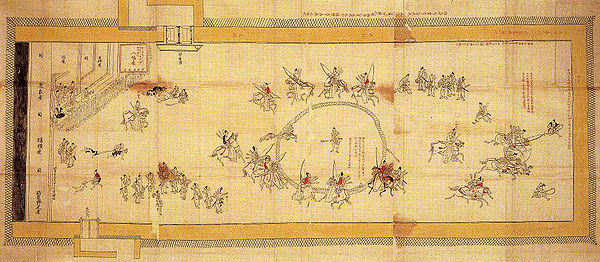

この石寺には楽市以外にも犬追物馬上跡があり、ここで佐々木流馬術を伝授していたと思われている。また犬追物絵図が現存しており、本丸にあった屋形二階に飾られていたものの写しであると伝わっている。

2012年東近江大凧(世界大凧会館にて)

2012年東近江大凧(世界大凧会館にて) 大紙鳶(おおいか)

大紙鳶(おおいか)

1874年「160畳敷 時のに叶う」 沖野ケ原大いかの図

1874年「160畳敷 時のに叶う」 沖野ケ原大いかの図

金念寺に、江州音頭発祥の桜川一門の顕著碑

金念寺に、江州音頭発祥の桜川一門の顕著碑

・墓

・墓 中野神社

中野神社

三生の樹

三生の樹 御代参街道

御代参街道

御代参街道道標(親玉本店向かい)

御代参街道道標(親玉本店向かい)

薬師寺

薬師寺 境内の不動明王

境内の不動明王 水掛不動(薬師寺の門横)

水掛不動(薬師寺の門横)

ヴォーリス建築(旧住井歯科)

ヴォーリス建築(旧住井歯科) 田中うどん(乾麺製造)・・・ヴォーリス建築(旧住井歯科)の向かい

田中うどん(乾麺製造)・・・ヴォーリス建築(旧住井歯科)の向かい

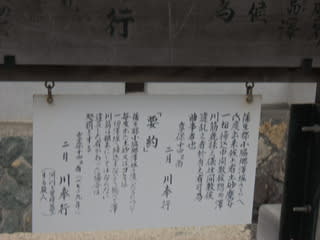

清水川奉行高札と清水川(元湧水・・・現在ポンプアップ)

清水川奉行高札と清水川(元湧水・・・現在ポンプアップ)

一宮神社

一宮神社

額田王の立像(昭和天皇在位60年=1985年京都の復元師に」より彩色された)

額田王の立像(昭和天皇在位60年=1985年京都の復元師に」より彩色された) (400年前の市場まつりで山車飾られていた立像=彩色前の写真)

(400年前の市場まつりで山車飾られていた立像=彩色前の写真) 大海人皇子から、天智天皇に側室に蔵替えしてから歌(市宮神社)

大海人皇子から、天智天皇に側室に蔵替えしてから歌(市宮神社)

市宮神社の社務所には、氏子や信者から奉納された『恵比須様・大黒様』

市宮神社の社務所には、氏子や信者から奉納された『恵比須様・大黒様』 市宮神社の聖徳大子像道

市宮神社の聖徳大子像道

太子ホールの聖徳太子童像

太子ホールの聖徳太子童像

箕作城祉へは、清水鼻,山本,伊野部地区の3カ所の登り口があります。

箕作城祉へは、清水鼻,山本,伊野部地区の3カ所の登り口があります。 伊野部ルート。建部神社(標高125m)から、

伊野部ルート。建部神社(標高125m)から、 主郭下の石垣。

主郭下の石垣。 三角点324.7m

三角点324.7m

ササユリが!

ササユリが! 新鉄塔の西下に石垣・土塁

新鉄塔の西下に石垣・土塁  新鉄塔を真下から

新鉄塔を真下から

土塁や石垣を「史跡保護ヨシ」

土塁や石垣を「史跡保護ヨシ」

出発式で、県教育委員会文化財保護課 記念物担当木戸氏、北村氏の挨拶。 坂本の歴史を守る会、大津市のスタッフ紹介

出発式で、県教育委員会文化財保護課 記念物担当木戸氏、北村氏の挨拶。 坂本の歴史を守る会、大津市のスタッフ紹介

比叡山延暦寺の表参道である「本坂」(ほんさか)を

比叡山延暦寺の表参道である「本坂」(ほんさか)を 日吉神社鳥居の横の石段を・・・いざ延暦寺へ!

日吉神社鳥居の横の石段を・・・いざ延暦寺へ!

花摘堂跡(伝教大師母君の遺跡)

花摘堂跡(伝教大師母君の遺跡)

石仏群で小休止

石仏群で小休止

薬師院跡で小休止

薬師院跡で小休止

戦国玉城のよう!石垣・土塁・縦堀・平削地の廓跡(寺社堂塔500余棟】

戦国玉城のよう!石垣・土塁・縦堀・平削地の廓跡(寺社堂塔500余棟】 法然堂に到着、約2時間

法然堂に到着、約2時間

法然堂で【おせんべい】を、全員に頂戴しました。

法然堂で【おせんべい】を、全員に頂戴しました。  坂本の歴史を守る会・文化財保護課より、班分け・スケジュールの説明。

坂本の歴史を守る会・文化財保護課より、班分け・スケジュールの説明。

文殊楼は高い石段を隔て根本中堂の東側にあります。延暦寺の山門にあたり、徒歩で本坂を登ってくると、まずこの門を潜ることになります

文殊楼は高い石段を隔て根本中堂の東側にあります。延暦寺の山門にあたり、徒歩で本坂を登ってくると、まずこの門を潜ることになります

根本中堂はその最大の仏堂であり、延暦寺の総本堂となります。本尊は薬師如来です。

根本中堂はその最大の仏堂であり、延暦寺の総本堂となります。本尊は薬師如来です。 現在の姿は徳川家光公の命で寛永19年(1642)に竣工したものです。ご本尊の前には、千二百年間灯り続けている「不滅の法灯」も安置されています。

現在の姿は徳川家光公の命で寛永19年(1642)に竣工したものです。ご本尊の前には、千二百年間灯り続けている「不滅の法灯」も安置されています。

根本中堂の前に!

根本中堂の前に!

昭和39年(1964)に山麓坂本の讃仏堂を移築したものです。本尊は大日如来で、その左右には比叡山で修行した各宗派の宗祖の木像が祭られています。

昭和39年(1964)に山麓坂本の讃仏堂を移築したものです。本尊は大日如来で、その左右には比叡山で修行した各宗派の宗祖の木像が祭られています。 青銅の灯篭に【三つ葉葵】の御紋

青銅の灯篭に【三つ葉葵】の御紋  開運の鐘(連打禁止)

開運の鐘(連打禁止)

菩提樹

菩提樹

戒壇院の創建は天長5年(828)、第1世義真座主が僧侶の大乗戒(規律)を受ける施設として建立したのが始まりと伝えられています。延宝6年(1678)に再建されたもので桁行3間、梁間3間、一重、宝形造、栩葺、裳階付、軒唐破風、和様と唐様が混在した形式を持ち、床は石畳で石造の戒壇が設けられ内陣には得戒和尚釈迦牟尼仏と文殊菩薩像、弥勒菩薩像が安置されています。戒壇院は江戸時代初期に建てられた寺院建築の遺構として大変貴重な存在で明治34年に国指定重要文化財に指定されています。

戒壇院の創建は天長5年(828)、第1世義真座主が僧侶の大乗戒(規律)を受ける施設として建立したのが始まりと伝えられています。延宝6年(1678)に再建されたもので桁行3間、梁間3間、一重、宝形造、栩葺、裳階付、軒唐破風、和様と唐様が混在した形式を持ち、床は石畳で石造の戒壇が設けられ内陣には得戒和尚釈迦牟尼仏と文殊菩薩像、弥勒菩薩像が安置されています。戒壇院は江戸時代初期に建てられた寺院建築の遺構として大変貴重な存在で明治34年に国指定重要文化財に指定されています。

またお堂の前には、水琴窟があり、美しい響きを聞くことができます。

またお堂の前には、水琴窟があり、美しい響きを聞くことができます。

昭和12年(1937)に建立された、壇信徒の先祖回向の道場です。本尊は丈六の阿弥陀如来です。

昭和12年(1937)に建立された、壇信徒の先祖回向の道場です。本尊は丈六の阿弥陀如来です。

伝教大師の御廟がある浄土院は、弘仁13年(822年)6月4日、56歳で入寂された大師の遺骸を、慈覚大師が仁寿4年(854年)7月ここに移して安置した場所です。 東塔地域と西塔地域の境目に位置し、所属は東塔地域になります。

伝教大師の御廟がある浄土院は、弘仁13年(822年)6月4日、56歳で入寂された大師の遺骸を、慈覚大師が仁寿4年(854年)7月ここに移して安置した場所です。 東塔地域と西塔地域の境目に位置し、所属は東塔地域になります。

現在の釈迦堂は、延暦寺に現存する建築中最古のもので、もとは三井寺の園城寺の金堂でしたが、秀吉が文禄四年(1596年)に西塔に移築したものとなります。

現在の釈迦堂は、延暦寺に現存する建築中最古のもので、もとは三井寺の園城寺の金堂でしたが、秀吉が文禄四年(1596年)に西塔に移築したものとなります。

から、坂本駅(150m)へ。

から、坂本駅(150m)へ。 比叡山は、京都と滋賀の県境にあり、

比叡山は、京都と滋賀の県境にあり、 美しい自然環境の中で、1200百年の歴史と伝統が世界に高い評価をうけ、平成6年(1994)にはユネスコ世界文化遺産に登録されました。

美しい自然環境の中で、1200百年の歴史と伝統が世界に高い評価をうけ、平成6年(1994)にはユネスコ世界文化遺産に登録されました。 昭和62年(1987)8月に、世界から仏教、キリスト教、イスラム教、ヒンズー教、シーク教、儒教の七大宗教の代表者が集まり、世界平和実現の為に対話と祈りを行う「世界宗教サミット-世界宗教者平和の祈りの集い-」が開催され、以降8月4日に比叡山山上にて毎年開催しております。

昭和62年(1987)8月に、世界から仏教、キリスト教、イスラム教、ヒンズー教、シーク教、儒教の七大宗教の代表者が集まり、世界平和実現の為に対話と祈りを行う「世界宗教サミット-世界宗教者平和の祈りの集い-」が開催され、以降8月4日に比叡山山上にて毎年開催しております。 これは六六八年五月五日、天智天皇ら一行が、蒲生野へ薬草狩りにでかけたとき、二人が酒宴の席で交わした歌です。

これは六六八年五月五日、天智天皇ら一行が、蒲生野へ薬草狩りにでかけたとき、二人が酒宴の席で交わした歌です。