お城のデータ

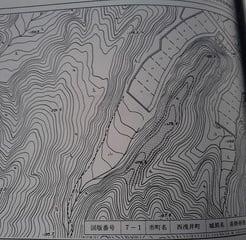

所在地:敦賀市疋田 map:http://yahoo.jp/cBE5G0

別 名:疋田城

築城期:室町期・・・文明年間(1469~1487)

改築期:織豊期

築城者:疋壇対馬守久保

改築者:柴田勝家?織田信長?

区 分:平山城

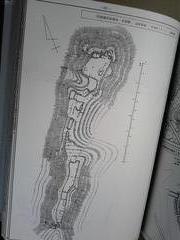

遺 構:空掘・土塁・石垣・天守台(櫓台)

城 域:130m×300m

標 高:90m 比高差:20m

福井県県指定史跡

目標地:西徳寺・疋壇城の案内ポール

駐車場:疋壇城の案内ポール横

訪城日:2016.3.23

お城の概要

国道8号線から疋田の集落に旧道に疋壇城の案内ポール建っている(ここに駐車)、集落とJRの線路の間一帯が疋壇城の城域。

車で本丸下の登ることが出来るが。この空地は小学校の跡地で、小学校が建設されたことで疋壇城の約1/3に遺構が失われているが、小学校跡地から北側一帯には良好に遺構が残されている。

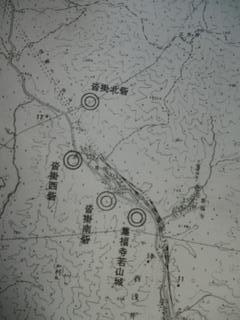

この地は柳ヶ瀬越,塩津越,海津越の主要江州路が集まる交通軍事上の要衝であるので、朝倉越前の最南端防衛拠点として築城されたものであり、本城の東・南・西の三方には、それぞれ出城も設けられていたものと思われる。

元小学校跡の空地から比高差5~6mの高台が本丸櫓台で、広さは10m四方。中央部に疋壇城址の石碑が建てられている。櫓台から北側に曲輪が広がるが、大部分は畑地として利用されている。

元小学校跡の空地から比高差5~6mの高台が本丸櫓台で、広さは10m四方。中央部に疋壇城址の石碑が建てられている。櫓台から北側に曲輪が広がるが、大部分は畑地として利用されている。

この曲輪の西側に空掘が残り、空掘は北側では曲輪とも見える大堀切と繋がっている。堀切の北側には更に曲輪が続き、北麓の日吉神社まで遺構は広がっている。

お城の歴史

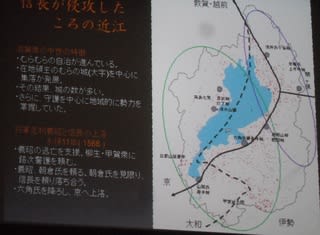

疋田は、西近江路と東近江路が合流する交通・軍事上の要地であり、恵美押勝の乱でも有名な古代三関の一つ愛発(あらち)関の有力此定地でもある。

疋壇城は文明年間(室町時代1469~1487)に朝倉氏の将・疋壇対馬守久保に築かせた城であり柳ケ瀬越え,塩津越え,海津越えの主要近江路が集まる要衝の地に、越前最南端の要衝を守る重要な拠点であった。 疋壇久保は西福寺宛て安堵状が残るので実在が確認されている。現在も畑地の中のあちこちに石垣が残る。(福井県指定史跡)

歴史的には、天正元年(1573)の織田信長により越前攻めの後、疋壇城は破却されたとされるが、疋壇城のあちこちに残る石垣や堀の土止めの石積み等は朝倉氏の城では見ることは出来ず、朝倉氏のものでない。

「弘治元年(1555)の師走の12月26日には、塩津の熊谷平治郎は三千騎を率いて、疋田城を攻撃した」・・・とあるように、熊谷氏が或る時期に隣国で隣接の越前の疋田氏と敵対関係にあった事。その事が塩津街道の沓掛周辺に構築された諸砦の存在。

朝倉氏を滅ぼした後の織田方による改修も考えられるが、朝倉始末記によれば、「元亀元年、信長によって平定された越前は、天正3年には“一揆持ちの国”となり、信長は天正3年8月に約5万の軍勢を仕立て、徳川軍1万3千、柴田勝家軍1万2千の他、合わせて約10万の軍勢で越前攻めを行う」とある。

当時これだけの大軍を仕立てることの出来た信長が、わざわざ一向一揆衆を相手に疋壇城を改修するとは考え難く、残る可能性としては賤ヶ岳の戦いにおいて柴田勝家によって改修されたことが考えられる。

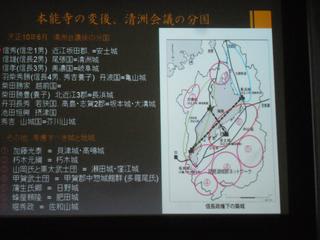

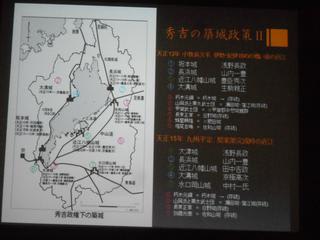

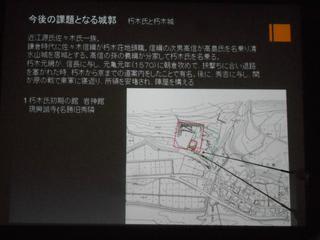

天正10年、清須会議後、湖北三郡と長浜城を手に入れた柴田勝家は、江越国境に玄蕃尾城を築き、玄蕃尾城と北庄城のほぼ中間地点にあり、交通の要衝の地にある疋壇城を対秀吉戦に向けて改修か?。

(現在疋壇城の中核部東西に残る横堀も、玄蕃尾城に残る空掘と規模的にも同程度で、櫓台を主曲輪の隅の置く思想も玄蕃尾城と同じで、そんなところにも柴田勝家による改修か?。)

信長軍の撤収後にいったんは修復されたらしく朝倉の臣・栂野三郎右衛門尉景仍等が布陣した記録もあるが、天正元年(1573)8月、信長再度の越前進撃により城主・疋壇六郎三郎は討ち死にし、城は完全に破却された。

信長公記 巻三 元亀元年(1570) 金ヶ崎 越前手筒山攻落されの事

信長公は越前の地へ足を踏み入れた。敦賀まで進んだ信長公は馬を懸け回して付近の地勢を検分し、手筒山城①を標的に定めるとすぐさま旗下の将士に攻撃を命じた。手筒山は金ヶ崎南東に屏風のごとくそびえ立つ高山であったが、将士たちは信長公の命が下るや一命を顧みずに坂を駆けのぼり、千三百あまりの首を挙げて一気に城を陥れた。

手筒山に近接する金ヶ崎城には朝倉中務大輔景恒が籠っていた。手筒山を落とした翌日、信長公はこの城にも攻撃の手を向けた。刃向かう敵は殲滅する勢いで攻め寄せた織田勢の前に城衆は戦意を失い、まもなくして降伏した。

つづいて疋田城も開城した。信長公は滝川彦右衛門・山田左衛門尉の両人を疋田に遣わし、塀を倒し櫓を降ろさせ、城を破却した。ここまではまさに破竹の勢いであった。

ところが四月二六日、突然浅井長政が離反したため、信長は敦賀を脱出し京都を経て岐阜に帰還した。

この後、朝倉氏は当城を修築し、栂野三郎右衛門尉景仇・藤田八郎左衛門尉の諸将も置き防備を固めた。-----

巻六 元亀四年(1574)刀根山合戦 刀根山の戦並に一乗谷攻破るの事

-----この戦で落城した朝倉方の城塞は、大嶽・焼尾・月ヶ瀬・丁野山・田部山をはじめ、義景本陣の田上山や疋田・敦賀・賎ヶ岳の各城など数多にのぼった。また若狭で織田勢に味方していた粟屋越中の城に対して築かれた十ヶ所の付城にいた兵たちも退散した。----敵勢は、中野河内口と刀根山口の二手に分かれて退却していた。織田勢はいずれを追ったものかとしばらく詮議していたが、「名のある者は、疋田・敦賀の味方城を頼りに退いていよう。されば刀根山を越え、疋田に向かうべし」との信長公の命に従い、刀根山口へ向かった。

----討ち取られた者のうち、名のある者は朝倉治部少輔・朝倉掃部助・三段崎六郎・朝倉権守・朝倉土佐守・河合安芸守・青木隼人佐・鳥居与七・窪田将監・託美越後・山崎新左衛門・土佐掃部助・山崎七郎左衛門・山崎肥前守・山崎自林坊・細呂木治部少輔・伊藤九郎兵衛・中村五郎右衛門・中村三郎兵衛・兼松又四郎の討ち取った中村新兵衛・長嶋大乗坊・和田九郎右衛門・和田清左衛門・疋田六郎二郎・小泉四郎右衛門、そして美濃の斎藤龍興や印牧弥六左衛門など多数に及んだ。

この戦で落城した朝倉方の城塞は、大嶽・焼尾・月ヶ瀬・丁野山・田部山をはじめ、義景本陣の田上山や疋田・敦賀・賎ヶ岳の各城など数多にのぼった。また若狭で織田勢に味方していた粟屋越中の城に対して築かれた十ヶ所の付城にいた兵たちも退散した。----

その後姉川の戦いを挟んで、天正元年八月十三日朝倉義景は刀禰坂戦いで大敗し兵力の大半を失う。朝倉軍は、織田軍の追撃にあいながら一旦この疋田城に篭るも、一四日早朝よりの猛攻に支えきれず落城し、朝倉氏の滅亡を招いた。この時 疋壇氏の将兵五百余人を始め朝倉軍三千余人が討死したとされる。---

甫庵太閤記巻第六:丹羽五郎左衛門尉長秀志津嶽之城へ籠入事長秀其比は若州并江州之内志賀高嶋両郡を領し、坂本を居城とし有しにより、北国勢を押へん為、勢を分敦賀表(愛発・疋田)に三千、塩津海津に七千賦り置、江北を静めける処に ・・・云々

ここに駐車。

ここに駐車。

天守台へ

南側の空堀

南側の空堀

広場かた天守台

広場かた天守台

北側の空堀

大手道か?

桝形虎口か?

桝形虎口か?

虎口から天守台

虎口から天守台

北側の空堀

北側の空堀

大手道?を集落へ

旧道街道沿い

菩提寺へ 宗昌寺:福井県敦賀市奥野23-11

正面の林の中に

正面の林の中に

疋田氏の墓

疋田氏の墓

参考資料:越前若狭歴史回廊、信長公記、甫庵太閤記

本日の訪問ありがとうございす!!

獣除けの柵で、城山に入れない

獣除けの柵で、城山に入れない

帰りの獣除けの柵、大川沿いを集福寺若山城へ

帰りの獣除けの柵、大川沿いを集福寺若山城へ

主郭

主郭 南東尾根の土塁

南東尾根の土塁

沓掛西城概要図(

沓掛西城概要図(

大川の橋上

大川の橋上 駐車場スペース

駐車場スペース 登城路(関電鉄塔管理道)

登城路(関電鉄塔管理道)

水源山地整備事業碑

水源山地整備事業碑

北の廓(狼煙台・物見櫓か?)

北の廓(狼煙台・物見櫓か?)

北廓の東の箱掘

北廓の東の箱掘

主郭の土塁

主郭の土塁

土塁

土塁 主郭

主郭 土塁sy

土塁sy

主郭部手前の桝方状の登城道、曲がると北廓の鉄塔が見える、その東側上部が主郭土塁

主郭部手前の桝方状の登城道、曲がると北廓の鉄塔が見える、その東側上部が主郭土塁

大川の鉄橋を渡り右へ

大川の鉄橋を渡り右へ

集福寺バス停・・・目標地・駐車場位置(2015.12.12)

集福寺バス停・・・目標地・駐車場位置(2015.12.12) E遺構へ

E遺構へ

小沢城比定地 (遺跡ウォーカー、小沢城)

小沢城比定地 (遺跡ウォーカー、小沢城)

本殿背後の土塁

本殿背後の土塁 神社の北側の堀痕

神社の北側の堀痕

拝殿

拝殿

本殿

本殿

竹藪の西の石仏

竹藪の西の石仏 公園から竹藪

公園から竹藪 竹藪に土塁か?

竹藪に土塁か?  公園の南東の竹・・遺構か?

公園の南東の竹・・遺構か? 公園の北の竹藪

公園の北の竹藪

日枝神社東側に駐車

日枝神社東側に駐車

土塁

土塁

西角の竹藪に残る土塁

西角の竹藪に残る土塁 西から北へと土塁が残存

西から北へと土塁が残存

駐車場から入った所に低土塁

駐車場から入った所に低土塁

伊勢路と城館

伊勢路と城館

遠景

遠景

講師

講師

講師

講師

称名寺:滋賀県栗東市下鈎386

称名寺:滋賀県栗東市下鈎386