久しぶりに上田にに行き桑畑や蚕の様子、そして出来上がった糸を見てきた

「和楽座」という呉服屋がある

樋沢社長がある日もう12年になるだろうか、チャ子ちゃん先生の著書「きものちう農業」の本を抱えていらした

まさしく飛び込んできたという感じ

「これからの着物はまさっしくこの本に書かれている精神を持っていないといけないと気が付きました、それで僕は養蚕から初めようと思います」

ついてはしかるべき人を紹介していただきたいと同時に、今度のご指導をお願いしたい・ということだった

その当時は呉服屋が生産者になるという発想はほとんどの方が持っていなかった

よくよく聞くと「百姓のせがれ」だという、しかし大手の呉服屋に25年勤めていて。

「あのとき先生の蚕の話を聞いて何か自分の人生に光が差してきたのです。本当に自分のやりたいことはただ着物を販売するだけではない、だけドどうしていいかはわからない」

という思いで呉服屋をやめ、違う職業に就きある日書店で「きものという農業」に出会い

「この形で呉服屋を経営しよう」

と思ったという

上田は真田幸村で有名だけど、実は江戸時代は全国に名をはせていた「蚕都の上田」だった。そのため未だに桑畑は多い。しかし放置されているので、樋沢っさんはその土地を借りて桑の手入れから始めた。幸い上田には信州大学の桑科があり、その先生たちに指導を受け桑畑は元のというよりさらにいい桑を産することにまでこぎつけた

「蚕は絶対日本の物にしてね」

ということで今度は大日本蚕糸会の研究に二人で「セリシンの強い蚕の研究」のとりかかり「青熟」という品種が一番強かったので、樋沢さんはその蚕を飼育することになった

更に動力で糸を引くのではなく、生繰りで糸を引きたいので「塩蔵」という繭の保存方法を飯島の「志村明」さんに師事して、いま和楽座の蚕のすべては「塩蔵まゆ」

2万頭から始めた飼育も今は10万頭にまでなりそうな勢い

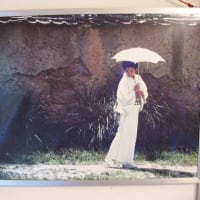

その桑の葉で染めた糸が出来上がり何とも嬉しい糸との出会い

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます