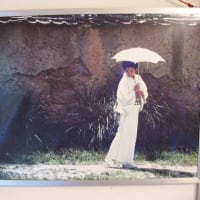

姑と着物の話を綴っておこうと思う

大正生まれの女はお針を持つのは当たり前に育った

家事一切をきちんとこなせるよう

またお稽古ごとにもも熱心で

それが戦後役立つことになった

姑の場合は裁縫だった

戦後は花嫁衣装や芸者の引き着まで縫ったという腕前

しばらく裁縫から遠のいていたが

有ろう事か嫁の着物を縫うことになった

しかもその嫁は着物には全く素人まず運針すらできない

(姉が二人いたので学校の宿題で雑巾を縫ったり浴衣を縫うということがあったが皆姉任せだった。母には先に行って必ず困ることがあるよと注意されても、時代がかわったのよ。と言い返していた私)

半襟は自分の手で付けたほうが着やすいよそして襟元がからだにおさまるわ

と姑に言われ半襟の付け方を教わる

そのとき

「半襟はすぐ外すので要所だけ丁寧にあとは大きな針目で大丈夫」

その要所は「衿肩あき」そこはカーブをきれいに出さないといけないと教えられた

しかも糸はすぐ抜けるように糸の先に玉を作らなくて良いーーと

(チャコちゃん先生向きだよ)

また半襟はしつけ糸で縫い外した糸はまた使うことを考えてくるくる巻いておこうーーと

「貧乏くさいなと思ったけどこれが旅行などで役立つことを知った、さすがだ昔の女)

しつけ糸はマールくなって糸がつながっているそれを思い切りよく一箇所切って使う

使うたびに一本引くとするりと糸が抜けるようになっている

(なんと頭がいい)

更に

その糸の長さがちょうど半襟の長さと同じで都合糸二本で長襦袢の襟に半襟が付き

あとは衿肩あきを絹糸で丁寧にくける

首の根っこにくっつく衿肩あきの糸は絹のほうが肌に柔らかいでしょう?

最近の木綿糸は漂白しているから肌がかぶれることもあるかもしれないねーーと

(ふーーん合理的で優しい配慮)

姑にまんまとのせられて覚えた半衿付け

しかし半襟付けができるようになり大満足 えらい1

着物が一歩近づいたように思えた

反物を渡すと

「おひさまがあるうちに見積もるね」

「見積もる?経済言葉ですね」

「そうかしらこちらが先かもね」

柄のことなど頓着なく縞の着物を渡すと

「ヒサ子さんこの縞どっちの色を顔に近づけたい?」

「へっそんなことまで考えるんですか?」

「そうよ紬の着物は裏も表も使えるのねだから見積もりがいろいろよ」

「では薄い方の色をーー」

「若いから子いい色のほうがいいかも」

「あらホントだ引き締まりますね」

この色が襟に来るということは

袖がこうで身頃がこうなる衽はこちらか

と言いながら布を動かしている姑

「数学ですね機可だわ頭がいいんですねお母さんは」

「お褒めいただき恐縮です」と二人で爆笑

(このこう次回も)

、

大正生まれの女はお針を持つのは当たり前に育った

家事一切をきちんとこなせるよう

またお稽古ごとにもも熱心で

それが戦後役立つことになった

姑の場合は裁縫だった

戦後は花嫁衣装や芸者の引き着まで縫ったという腕前

しばらく裁縫から遠のいていたが

有ろう事か嫁の着物を縫うことになった

しかもその嫁は着物には全く素人まず運針すらできない

(姉が二人いたので学校の宿題で雑巾を縫ったり浴衣を縫うということがあったが皆姉任せだった。母には先に行って必ず困ることがあるよと注意されても、時代がかわったのよ。と言い返していた私)

半襟は自分の手で付けたほうが着やすいよそして襟元がからだにおさまるわ

と姑に言われ半襟の付け方を教わる

そのとき

「半襟はすぐ外すので要所だけ丁寧にあとは大きな針目で大丈夫」

その要所は「衿肩あき」そこはカーブをきれいに出さないといけないと教えられた

しかも糸はすぐ抜けるように糸の先に玉を作らなくて良いーーと

(チャコちゃん先生向きだよ)

また半襟はしつけ糸で縫い外した糸はまた使うことを考えてくるくる巻いておこうーーと

「貧乏くさいなと思ったけどこれが旅行などで役立つことを知った、さすがだ昔の女)

しつけ糸はマールくなって糸がつながっているそれを思い切りよく一箇所切って使う

使うたびに一本引くとするりと糸が抜けるようになっている

(なんと頭がいい)

更に

その糸の長さがちょうど半襟の長さと同じで都合糸二本で長襦袢の襟に半襟が付き

あとは衿肩あきを絹糸で丁寧にくける

首の根っこにくっつく衿肩あきの糸は絹のほうが肌に柔らかいでしょう?

最近の木綿糸は漂白しているから肌がかぶれることもあるかもしれないねーーと

(ふーーん合理的で優しい配慮)

姑にまんまとのせられて覚えた半衿付け

しかし半襟付けができるようになり大満足 えらい1

着物が一歩近づいたように思えた

反物を渡すと

「おひさまがあるうちに見積もるね」

「見積もる?経済言葉ですね」

「そうかしらこちらが先かもね」

柄のことなど頓着なく縞の着物を渡すと

「ヒサ子さんこの縞どっちの色を顔に近づけたい?」

「へっそんなことまで考えるんですか?」

「そうよ紬の着物は裏も表も使えるのねだから見積もりがいろいろよ」

「では薄い方の色をーー」

「若いから子いい色のほうがいいかも」

「あらホントだ引き締まりますね」

この色が襟に来るということは

袖がこうで身頃がこうなる衽はこちらか

と言いながら布を動かしている姑

「数学ですね機可だわ頭がいいんですねお母さんは」

「お褒めいただき恐縮です」と二人で爆笑

(このこう次回も)

、

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます