◎2013年5月12日(日)

小川町駐車地(6:57)……ハイキングコース入口(7:25)……百庚申(7:50)……仙元山(7:55~8:07)……青山城跡(8:18)……大日山(8:41)……物見山(8:50頃)……仙人大日神碑(9:09~9:17)……小倉城跡(9:42~9:49)……嵐山渓谷(10:05)……武蔵嵐山駅(10:54)

朝、起きたら陽が出ていた。しばらくは雨がぐずつくと思っていた。今日は狂犬病予防接種があるので、山の予定はなかったが、接種は午後からだし、近いところで小川町あたりの山に行ってみようか。どこか適当なところはないかと、急いでHIDEJIさんのブログ記事を検索する。奥武蔵や秩父の山めぐりの記事が多いので重宝させていただいている。その中の、昨年の4月に歩かれた<仙元山~物見山~大平山>というコースが目に付いた。これが短時間で済みそうでいいか。急いで、地形図を出力し、コースにマーカーを入れて小川町に向かった。雨上がりのせいか、熊谷を抜けるあたりから霧が濃くなり、嵐山町に入るとかなり深くなったが、小川町に入るとすっきりとし、青空になった。小川町の知人所有の空き地に車を入れる。以前から、使っていいよと言われてはいたが、こちら方面に来る機会もないまま、初めて使わせてもらった。車でのアクセスはいいのだが、小川町駅まで歩けば15分はかかるのが難点だ。

(あれが最初の仙元山のようだ)

(ハイキングコース入口。赤いのは鳥居の残骸)

(ハイキングコース)

駐車地は国道254号線に面している。駅前の交差点を通過し、役場前に出る。初めて歩く町だ。地形図を広げたまま、マーカーにしたがって歩く。「ハイキングコース 見晴の丘公園→」の標識を見た。右手に見えるのが仙元山だろうか。その先、八高線の踏切を渡ると、「仙元山」の標識が出てくる。民家がなくなって登山口に着く。町の中を30分も歩いていた。入口には庚申塚があり、石灯篭と庚申大神の碑がある。赤い鳥居のようなものがあるが、残っているのは左右の柱だけ。沢に沿って登る。しっかりしたハイキング道が続いている。草葉は露をたっぷりと溜めている。左下に舗装林道が見えてくると、仙元山への道標。小道が結構入り乱れているが、道標がしっかりしているので迷いようもない。地形図では、ずっと破線ルートになっているので、多少の不安があった。

(百庚申)

(仙元山山頂)

(本日唯一の眺望は何とも寂しい限りだ)

植林が出てくる。この植林の中の歩き、結局、最後まで続くことになる。「百庚申」の標識。寄り道する。庚申塔がずらっと並んでいた。解説板を読むと、この辺は庚申信仰が盛んだったようで、往時、ここに浅間神社があった頃、地元の住民が寄進したようだ。幕末の頃のお話だ。数えはしなかった。中には「富士登山三十三度大願成就」というのもあった。慶応年間の碑だ。富士山に33回登れば、ご利益がかなうとでもいった伝えがあるのだろうか。「富士山は見るだけでいい」と、最近、どなたかのブログに記されているのを拝見したが(何を隠そうハイトスさんだが)、そういう方には、ご利益も転がってこないかも。自分は「一回行けば十分」の口だが。奥の中央に「庚申大神」碑。古いのは万延元年のようだ。元に戻るまでもなく、仙元山コースにはそのまま合流する。

木造の見晴らし台?を左に見て、仙元山に到着。一等三角点が置かれている。方角的には北側になるのだろうか、一角が開けていて、街並みを見下ろせる。しかし、狭い視界だ。まさか、展望地はここだけではあるまいな。風が流れている。ここまで、無風の状態の中の歩きで、湿気がすごく、汗がボタボタと流れ落ちていた。何とも心地よい風だ。休憩し、菓子パンを食べる。「小京都 小川町へ」と山名板に記されている。日本中、どこもかしこも小京都だらけだが、何も京都を尺度にせずとも、独自の、歴史の漂う美しい街並みの景観を保存し、誇りにすればいいのにとつくづく思う。人の気配を感じた。振り向くと、ゴム長に作業着の方が歩いて行った。山林関係者のようだ。

(青山城址)

次のポイントは青山城址。「青山(割谷)城跡→」の標識が部外者には助かる。地名だけ記されていると、地図を広げなくてはならない。心なし、道幅が狭くなり、露を含んだ草があたるようになった。ここでようやく、スパッツを付ける。おかしな標識を見かけた。道標に「青山城址は直進400m→」とパソコン文字で貼っていながら、その上には手書きで「青山城跡迄、約15分→」と記された板が打ち付けられている。400mなら、せいぜい5~6分だろう。これを15分で歩くということは、45度超えの急登壁が待ち受けているのだろうか。正解は15分の方であった。400mは何だろうか。400m先の標識に注意ということか?

道が分岐し、青山城跡方面に入る。今度は「小倉城跡」の記載も入り込んだ。この山域は城址だらけのようだ。大方は後北条氏がらみの城だろうか。城の興亡史も造りも詳しくないので、適当なことを記すのは控えておこう。堀切跡、三の郭跡を通って本郭跡。解説板には、松山城の支城とある。ここも植林帯の中にあり、城跡だと言われない限り、ズブの素人には分からない。

(大日山の「山頂」と言うよりも「三角点」)

クモの巣払いが多くなった。先ほどの作業着の方はここを通っていなかったようだ。特別なアップダウンもなく大日山に着いた。四等三角点が置かれている。その部分だけが小広くなっているが、通りすがりの三角点だ。この辺から、道標には「嵐山渓谷」が出てくる。次のポイントは物見山。城址が続くところから推測すると、物見山には物見の櫓でも置かれていたのではないだろうか。

しばらく行くと、下りになって鞍部に着いた。この感じからして、気づかずのままに物見山を通り過ぎてしまったようだ。戻ろうか迷ったが、前方からハイカーが下ってきたので、このまま先に行くことにした。ハイカーは地元の方のようで、まったくの手ぶらだ。相変わらず、植林帯の中を歩いている。展望はからきしなく、木漏れ日が入ってくる程度。いつもなら、いい加減、うんざりするところだが、木々を通して風が入ってくるので、歩いていて不快にはならなのが不思議だ。

(ここが次の仙元山のようだ)

(仙元大日神碑)

石碑と石灯籠のあるところに出た。仙人大日神の石碑があるということは、ここが、もう一つの仙元山ではないだろうか。ここで休憩を入れ、腹も満たしたが、カラスが上を飛び交い、何とも落ち着かない。子供の頃によく耳にした「今日はカラス鳴きが悪い」という言葉、最近はあまり聞かないなぁ。

この先、小川町に下るか嵐山まで行ってしまうか決めかねていたが、特別な意図もなく、嵐山駅に向かうことにする。もう、完全に展望は期待していない。部分的に木の階段が設えられた道を下ると、今度は「小倉城跡→」の道標が出てきた。立ち寄りが迂回になるのかどうかは知らないが、せっかくだから見ておこう。やがて、城址に向かうコースが二分する。林道コースと山林コース。山林コースはイメージ的に暗そうだ。林道コースを選ぶ。下って行くと、道が大きくカーブした。道標はない。直進方向に踏み跡がある。辿って登ると、道は消えた。元に戻る。

(小倉城址)

(車道に出る)

小倉城址に着いた。ここは木を伐採して、明るくなっている。地面にはウッドチップを敷き詰め、公園風にしている。ようやく開けたところに出たといった感じだが、今度は風が抜けずに暑い。薄暗がりの方が良かったみたいだ。水を飲み、嵐山渓谷に向かって下る。小道を辿る。途中から道標はなくなったが、なおも下ると、墓地の脇に出て車道に下りた。そこに道標はなかった。

(嵐山公園のハイキング道)

(こんなのが傍らに)

武蔵嵐山の駅まで、ここからが長そうだ。通りすがりに大平山という山があるようだが、ここは省略するつもりでする。一気に直射日光の中を歩く形になった。暑い。「トラスト保全地」?地形図上の武蔵嵐山公園は、何だか知らないが、トラスト保全地なるエリアになっている。入口から渓谷を覗くと、水は淀み、濁っていた。遊歩道をずっと歩く。だれにも会わない。渓谷の方は、ここからちらっと見えるだけ。途中に置かれた標識を見ると、嵐山駅まで3.2kmとある。早足で40分か。結構、長い。公園を出ると、「大平山山頂0.5km→」の案内標識を見かけた。楽に登れそうだが、その気はやはりない。

(「道しるべ」)

(庚申)

(武蔵嵐山駅。なかなか近代的な駅舎であった。やはり、東武は金持ちだなあ)

車道を駅までぶらぶらと歩く。馬頭観世音碑と地蔵さんを見かける。地蔵さんの脇には三角の石がある。これは、板石塔婆というのだそうで、14世紀のものらしい。その傍らに「左熊谷方面 右越生方面」と記された「道しるべ」が置かれていた。これは大正のものだが、東京市や浦和町を含めた、各町への距離が里単位刻されている。また馬頭観音碑を目にする。続いて庚申塚。

武蔵嵐山の駅に着いたのは10時54分。小川町行きの電車、11時発というのがあった。この時間帯、30分おき程度だからラッキーだった。東上線だから、Suicaも使える。一駅区間なのに7分も乗っていた。短時間ながらも随分歩いたものだなあと、我ながら感心してしまった。車窓から、歩いたコースが見えるはずなのだが、ずっと、展望のないところを歩いていたせいか、こちらからもさっぱり分からないのは何とも悲しい。小川町駅に到着。ラーメン屋でもないかと探しながら歩いていたら、道を失った。また、駅に戻るも、15分の余計な歩きをしてしまった。腹ペコの状態で車に戻ると、車の中は熱気で蒸していた。

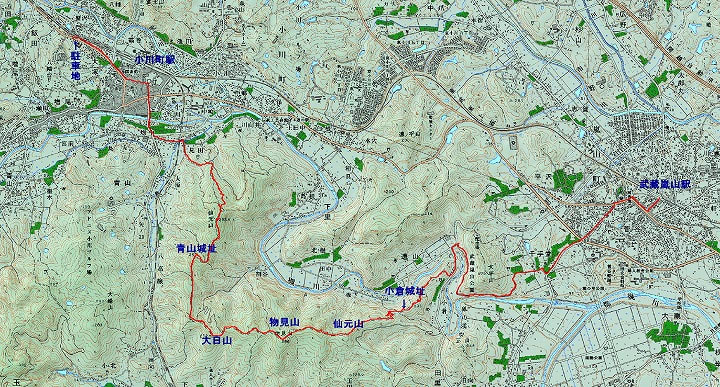

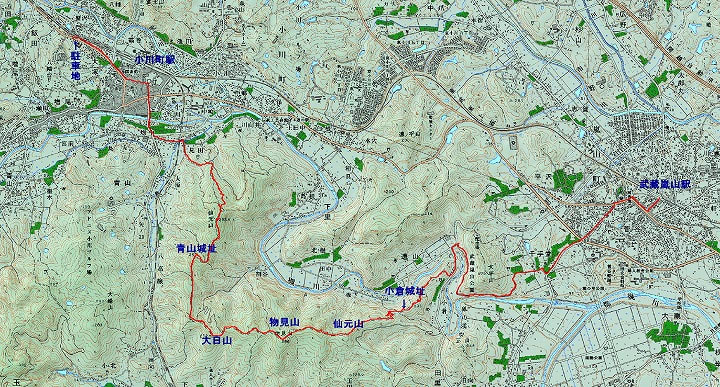

(本日の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

小川町駐車地(6:57)……ハイキングコース入口(7:25)……百庚申(7:50)……仙元山(7:55~8:07)……青山城跡(8:18)……大日山(8:41)……物見山(8:50頃)……仙人大日神碑(9:09~9:17)……小倉城跡(9:42~9:49)……嵐山渓谷(10:05)……武蔵嵐山駅(10:54)

朝、起きたら陽が出ていた。しばらくは雨がぐずつくと思っていた。今日は狂犬病予防接種があるので、山の予定はなかったが、接種は午後からだし、近いところで小川町あたりの山に行ってみようか。どこか適当なところはないかと、急いでHIDEJIさんのブログ記事を検索する。奥武蔵や秩父の山めぐりの記事が多いので重宝させていただいている。その中の、昨年の4月に歩かれた<仙元山~物見山~大平山>というコースが目に付いた。これが短時間で済みそうでいいか。急いで、地形図を出力し、コースにマーカーを入れて小川町に向かった。雨上がりのせいか、熊谷を抜けるあたりから霧が濃くなり、嵐山町に入るとかなり深くなったが、小川町に入るとすっきりとし、青空になった。小川町の知人所有の空き地に車を入れる。以前から、使っていいよと言われてはいたが、こちら方面に来る機会もないまま、初めて使わせてもらった。車でのアクセスはいいのだが、小川町駅まで歩けば15分はかかるのが難点だ。

(あれが最初の仙元山のようだ)

(ハイキングコース入口。赤いのは鳥居の残骸)

(ハイキングコース)

駐車地は国道254号線に面している。駅前の交差点を通過し、役場前に出る。初めて歩く町だ。地形図を広げたまま、マーカーにしたがって歩く。「ハイキングコース 見晴の丘公園→」の標識を見た。右手に見えるのが仙元山だろうか。その先、八高線の踏切を渡ると、「仙元山」の標識が出てくる。民家がなくなって登山口に着く。町の中を30分も歩いていた。入口には庚申塚があり、石灯篭と庚申大神の碑がある。赤い鳥居のようなものがあるが、残っているのは左右の柱だけ。沢に沿って登る。しっかりしたハイキング道が続いている。草葉は露をたっぷりと溜めている。左下に舗装林道が見えてくると、仙元山への道標。小道が結構入り乱れているが、道標がしっかりしているので迷いようもない。地形図では、ずっと破線ルートになっているので、多少の不安があった。

(百庚申)

(仙元山山頂)

(本日唯一の眺望は何とも寂しい限りだ)

植林が出てくる。この植林の中の歩き、結局、最後まで続くことになる。「百庚申」の標識。寄り道する。庚申塔がずらっと並んでいた。解説板を読むと、この辺は庚申信仰が盛んだったようで、往時、ここに浅間神社があった頃、地元の住民が寄進したようだ。幕末の頃のお話だ。数えはしなかった。中には「富士登山三十三度大願成就」というのもあった。慶応年間の碑だ。富士山に33回登れば、ご利益がかなうとでもいった伝えがあるのだろうか。「富士山は見るだけでいい」と、最近、どなたかのブログに記されているのを拝見したが(何を隠そうハイトスさんだが)、そういう方には、ご利益も転がってこないかも。自分は「一回行けば十分」の口だが。奥の中央に「庚申大神」碑。古いのは万延元年のようだ。元に戻るまでもなく、仙元山コースにはそのまま合流する。

木造の見晴らし台?を左に見て、仙元山に到着。一等三角点が置かれている。方角的には北側になるのだろうか、一角が開けていて、街並みを見下ろせる。しかし、狭い視界だ。まさか、展望地はここだけではあるまいな。風が流れている。ここまで、無風の状態の中の歩きで、湿気がすごく、汗がボタボタと流れ落ちていた。何とも心地よい風だ。休憩し、菓子パンを食べる。「小京都 小川町へ」と山名板に記されている。日本中、どこもかしこも小京都だらけだが、何も京都を尺度にせずとも、独自の、歴史の漂う美しい街並みの景観を保存し、誇りにすればいいのにとつくづく思う。人の気配を感じた。振り向くと、ゴム長に作業着の方が歩いて行った。山林関係者のようだ。

(青山城址)

次のポイントは青山城址。「青山(割谷)城跡→」の標識が部外者には助かる。地名だけ記されていると、地図を広げなくてはならない。心なし、道幅が狭くなり、露を含んだ草があたるようになった。ここでようやく、スパッツを付ける。おかしな標識を見かけた。道標に「青山城址は直進400m→」とパソコン文字で貼っていながら、その上には手書きで「青山城跡迄、約15分→」と記された板が打ち付けられている。400mなら、せいぜい5~6分だろう。これを15分で歩くということは、45度超えの急登壁が待ち受けているのだろうか。正解は15分の方であった。400mは何だろうか。400m先の標識に注意ということか?

道が分岐し、青山城跡方面に入る。今度は「小倉城跡」の記載も入り込んだ。この山域は城址だらけのようだ。大方は後北条氏がらみの城だろうか。城の興亡史も造りも詳しくないので、適当なことを記すのは控えておこう。堀切跡、三の郭跡を通って本郭跡。解説板には、松山城の支城とある。ここも植林帯の中にあり、城跡だと言われない限り、ズブの素人には分からない。

(大日山の「山頂」と言うよりも「三角点」)

クモの巣払いが多くなった。先ほどの作業着の方はここを通っていなかったようだ。特別なアップダウンもなく大日山に着いた。四等三角点が置かれている。その部分だけが小広くなっているが、通りすがりの三角点だ。この辺から、道標には「嵐山渓谷」が出てくる。次のポイントは物見山。城址が続くところから推測すると、物見山には物見の櫓でも置かれていたのではないだろうか。

しばらく行くと、下りになって鞍部に着いた。この感じからして、気づかずのままに物見山を通り過ぎてしまったようだ。戻ろうか迷ったが、前方からハイカーが下ってきたので、このまま先に行くことにした。ハイカーは地元の方のようで、まったくの手ぶらだ。相変わらず、植林帯の中を歩いている。展望はからきしなく、木漏れ日が入ってくる程度。いつもなら、いい加減、うんざりするところだが、木々を通して風が入ってくるので、歩いていて不快にはならなのが不思議だ。

(ここが次の仙元山のようだ)

(仙元大日神碑)

石碑と石灯籠のあるところに出た。仙人大日神の石碑があるということは、ここが、もう一つの仙元山ではないだろうか。ここで休憩を入れ、腹も満たしたが、カラスが上を飛び交い、何とも落ち着かない。子供の頃によく耳にした「今日はカラス鳴きが悪い」という言葉、最近はあまり聞かないなぁ。

この先、小川町に下るか嵐山まで行ってしまうか決めかねていたが、特別な意図もなく、嵐山駅に向かうことにする。もう、完全に展望は期待していない。部分的に木の階段が設えられた道を下ると、今度は「小倉城跡→」の道標が出てきた。立ち寄りが迂回になるのかどうかは知らないが、せっかくだから見ておこう。やがて、城址に向かうコースが二分する。林道コースと山林コース。山林コースはイメージ的に暗そうだ。林道コースを選ぶ。下って行くと、道が大きくカーブした。道標はない。直進方向に踏み跡がある。辿って登ると、道は消えた。元に戻る。

(小倉城址)

(車道に出る)

小倉城址に着いた。ここは木を伐採して、明るくなっている。地面にはウッドチップを敷き詰め、公園風にしている。ようやく開けたところに出たといった感じだが、今度は風が抜けずに暑い。薄暗がりの方が良かったみたいだ。水を飲み、嵐山渓谷に向かって下る。小道を辿る。途中から道標はなくなったが、なおも下ると、墓地の脇に出て車道に下りた。そこに道標はなかった。

(嵐山公園のハイキング道)

(こんなのが傍らに)

武蔵嵐山の駅まで、ここからが長そうだ。通りすがりに大平山という山があるようだが、ここは省略するつもりでする。一気に直射日光の中を歩く形になった。暑い。「トラスト保全地」?地形図上の武蔵嵐山公園は、何だか知らないが、トラスト保全地なるエリアになっている。入口から渓谷を覗くと、水は淀み、濁っていた。遊歩道をずっと歩く。だれにも会わない。渓谷の方は、ここからちらっと見えるだけ。途中に置かれた標識を見ると、嵐山駅まで3.2kmとある。早足で40分か。結構、長い。公園を出ると、「大平山山頂0.5km→」の案内標識を見かけた。楽に登れそうだが、その気はやはりない。

(「道しるべ」)

(庚申)

(武蔵嵐山駅。なかなか近代的な駅舎であった。やはり、東武は金持ちだなあ)

車道を駅までぶらぶらと歩く。馬頭観世音碑と地蔵さんを見かける。地蔵さんの脇には三角の石がある。これは、板石塔婆というのだそうで、14世紀のものらしい。その傍らに「左熊谷方面 右越生方面」と記された「道しるべ」が置かれていた。これは大正のものだが、東京市や浦和町を含めた、各町への距離が里単位刻されている。また馬頭観音碑を目にする。続いて庚申塚。

武蔵嵐山の駅に着いたのは10時54分。小川町行きの電車、11時発というのがあった。この時間帯、30分おき程度だからラッキーだった。東上線だから、Suicaも使える。一駅区間なのに7分も乗っていた。短時間ながらも随分歩いたものだなあと、我ながら感心してしまった。車窓から、歩いたコースが見えるはずなのだが、ずっと、展望のないところを歩いていたせいか、こちらからもさっぱり分からないのは何とも悲しい。小川町駅に到着。ラーメン屋でもないかと探しながら歩いていたら、道を失った。また、駅に戻るも、15分の余計な歩きをしてしまった。腹ペコの状態で車に戻ると、車の中は熱気で蒸していた。

(本日の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

今回どこの山に行かれたのかピンときませんでした。

なるほどHIDEJIさんのブログ記事参照でしたか。

大渋ですなぁたしかに。

こんなところにも知人がおられるのですね。

自分は日曜日は孫の相手で結構疲れておりました。

結構情けないものです。

実は、私もまた、ピンとはこないままで歩いておりました。

植林の中ですから、花があるわけでもなく、紅葉の時期もまた見場はないと思います。

お孫さんのお世話、ご苦労さまです。しかし、前日、カッコウソウなんかを愛でられてよろしかったじゃないですか。

今度からは、事前に、こういう場合の行先リストを作っておいた方がいいようですね。地元の金山に、そうたびたび行くわけにもいきませんし。

仙元山、拝見いたしました。

午前中で、あの距離を、健脚ですね。

正直なところ、あの山はぱっとしなかった記憶がありますが、たれがれさんの記事では、歴史情緒溢れ、里山の良き雰囲気に満ちた内容で、再行したくなりますね。ただ、これからの季節は暑苦しいだけかもしれませんが…

あと、物見山の山名板はなくなってしまったのでしょうか。それがないと、間違いなく通過ですね。

今回のシブコースのご紹介、ありがとうございます。

まったくの植林帯の歩きと違って、ところどころに遺物やら城跡があって、なかなか面白いものがありましたよ。

物見山の山名板ですけど、おそらく、「気づかなかった」という方が正しいかと思います。地形図を見ながら、そろそろだと思っていたら下っていました。それだけが心残りですね。

これからも、HIDEJIさんコースをちょくちょく利用させていただきます。

このコース、クリスマス明けの二日酔いで歩いたことがあります。

小倉城は比企城館跡群として、菅谷館、杉山城、松山城とともに一括国指定史跡となっとります。小城が束になっても太田金山城には足元にも及びませんが。

小倉城は石垣の城で、扁平な石を積み上げた石垣が特徴です。ほんの少しだけ遠回りをして頂ければ菅谷館跡がありました。嵐山駅反対側には「戦国期最高傑作の城」と埼玉県が自画自賛の杉山城があります。

小川町駅からは、埼玉石尊山と腰越城など、二日酔い明けになどに手頃なコースがあります。

またのおこしを。

やはり、ぶなじろうさん、歩いておりましたか。この周辺の城址巡りはお手のものと拝察しておりました。

比企城館跡群というのですか。今回は入門編コースのようなものでしょうね。戦国期最高傑作、家からも近いことでもあり、いずれは訪ねてみたいものです。

確かに、二日酔い翌日の歩きにはちょうどいいかも。