◎2022年1月30日(日)

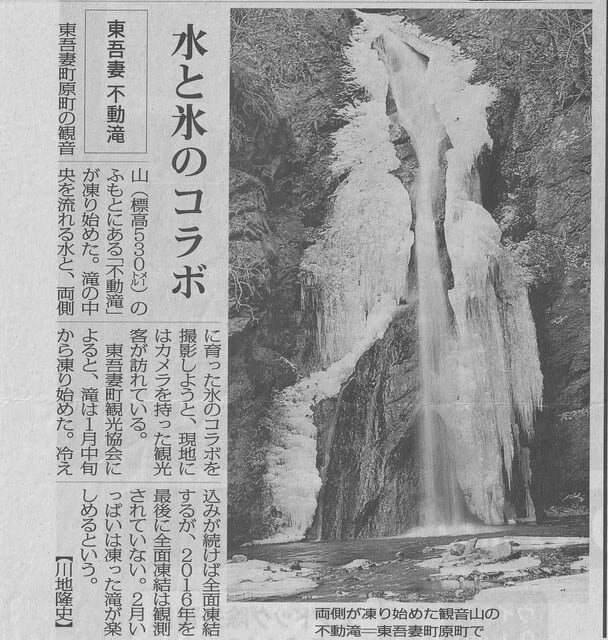

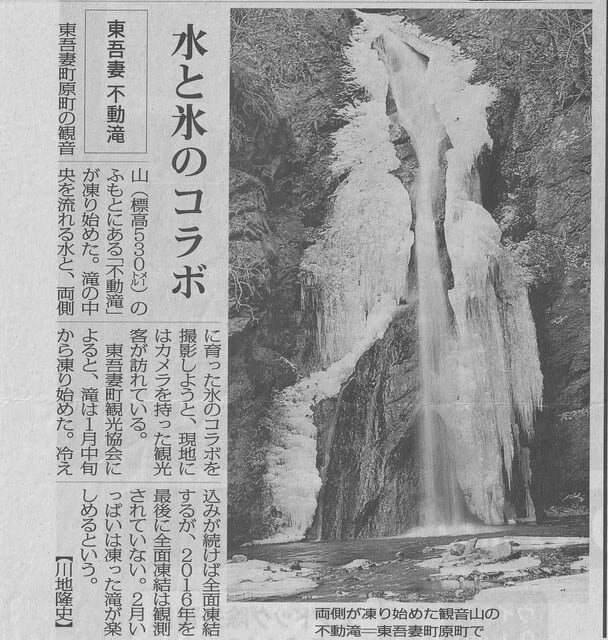

(不動滝の新聞記事)

1月28日の新聞に東吾妻町の不動滝の記事が載っていた。氷瀑になりかけているとのこと。完全な氷瀑よりも、氷の張りついた水流の残る滝が好みなので、自分には今が見頃ということになる。氷瀑になる前に行くつもりでいた。この不動滝、過去に見たことがあるような気がしたが、「不動滝」やら「不動の滝」の名称の滝は全国各地にある。東吾妻町の観光情報を調べると、滝の後ろに観音山という山があるようで、滝に行けば当然、山にも寄っているはず。この山を歩いた記憶はない。おそらく、ここの不動滝は初めてかと思う。

観音山には百番(基)の観音石像が祀られているとのこと。東山と西山からなり、「瀧峩山」とも呼ばれているらしい。町の観光情報には「現在は東山のみ登れます」とあった。西山に登れない理由は記されていない。地形図を見る限り、東西をつなぐ実線や破線はむろん、明瞭な尾根や谷型もない。ただ、その間の等高線は緩く、特別な地形上の障害はないようだ。まして西山側には送電線が通っていて、鉄塔マークもある。当然、巡視路もあるだろう。今日のコースは東山から西山を経由し、不動滝を見る周回としよう。2時間もあれば回れると思う。

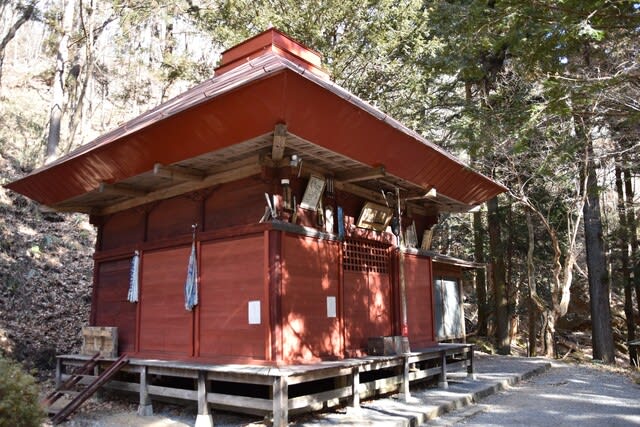

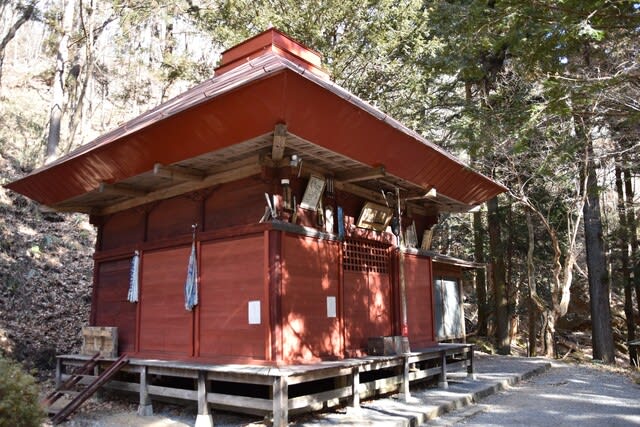

不動堂の下の駐車場には車がなかった。時間は8時半を過ぎている。新聞に掲載されるくらいだから滝の見物客もそれなりにいると思っていたのだが、氷瀑とはいっても滝見物はやはりマイナーな趣味なのかもしれない。車もないのに遠慮して離れた空地に駐車した。今日の格好は昨日の赤城山とまったく同じ。足はスパイク長靴。滝を見るからには水に入るつもりでもいた。

(案内図看板)

(登山口)

観音山の案内図看板が置かれている。ハイキングマップではない。石門やら岩窟の配置された図版で、道は東山山頂に至る道のみ記されている。この看板に、西山には行けない云々のことは記されていない。この看板を写真撮りはしておいたが、肝心なものを見逃していた。戻ってから看板を見直すと、山頂に「柳沢城址」とあった。これに気づいていなかったから、後で首を傾げながら歩くことになる。

登山口の標識には山頂まで400mとあった。これは標高差ではなく距離だ。その程度の山なのだが、見上げると石仏があったり、大岩や洞窟のようなもの、そして鉄梯子があったりとごちゃごちゃしている。手ごわいと感じるまではないが、夕暮れ時にここに来るのははばかれる。さぞ不気味だろう。道は、見どころスポットの順路になっているのでそれにしたがって登って行く。

(胎内窟)

(並んだ石仏)

(北向観音)

(こんなところにも)

すぐに胎内窟。ハシゴを登って覗く。ただの空洞。周囲には石仏が何体かある。手を合わせているから観音像だろう。だから観音山か。首欠けが多い。つい廃仏毀釈を想起するが、昨日まで仏を拝んでいた里人が神国になった途端に仏の排斥運動に加担するとは思えない。それこそ罰当たりになる。

石祠か石燈篭の破片らしき石が転がり、北向観音窟。入口には観音像が数体。こんなところにも熊野修験の那智山青岸渡寺の御札が置かれている。この先の岩棚にも観音様が続く。それでいて、どうもありがたみというか御仏のご加護といえばいいのか、慈しみの感慨がわいてこない。どうしてだろう。雑然と並んでいるからなのか。いつもなら、立ち止まって一体、一体を撮影するのだが、その気にならない。観音像だけだからなのか。後になって、石仏の彫りが簡素すぎることに気づいた。手の込んだ彫りの観音像はまったくなかった。

(こんな感じだ。大岩、巨石が多いところだ)

(金掘穴。左にカーブしている)

いつもと違って、石仏には飽き、何となく歩いている形になった。山頂に向かう途中で「金堀穴」というのがあった。ここは小さな洞窟で、奥は深そうで(奥行20mとあった)、体をかがめて入って歩くしかなさそうだ。刺激が欲しかった。ザックを外に置き中に入った。すぐにカーブになり外光は消えて真っ暗。奥でガサゴソと生き物が動く音が聞こえた。恐くなって、入口に後じさって戻った。その生き物に追われそうな気がし、ザックを背負い、上に急いで駆け上がった。その時はクマじゃないかとばかりに思っていた。この金掘穴、後でネットで調べると、さらに奥に入ると誘導ロープがあるようで、コウモリの巣窟になっているとあったが、暗い洞窟とはいえ、コウモリなら日中は動かずにじっと寝ているはず。ガサゴソ音はコウモリではないような気がする。とにかくヒヤヒヤし、その後にいくつか見かける洞窟には入り込まなかった。連れでもいれば確認したかもしれないが、駐車場に自分の車しかないのでは騒ぎがだれかに伝わることもない。

(象ヶ鼻)

(面白みもないのでこの辺で戻る)

道が左右に分岐。右手にはゴジラの頭のような岩(正式には「象ヶ鼻」というらしい)がせり出している。だが、そちらは立入禁止になっている。躊躇せずに右に行った。その時は、右から回り込んで山頂に出、左から下って戻ってもいいかと思っていたが、そうすると、見当をつけた所から西山方面に行くには遠回りになりそうで、先の様子だけ見て、戻ることにする。

大きな岩盤が左に続き、その下の道を歩くだけのことで、岩の下に穴が開いている。これが看板にあった岩窟群の一つかと思うとあまり面白味もなく、すぐに戻った。

(間もなく山頂)

(東山山頂)

(山頂の石仏。前にあるのは草履だろう)

(これも首欠け)

(昭和八年の石祠)

(山頂からの眺め)

岩の間をくねくねと登ると見晴台に出て、その先が山頂。山頂には観音様ではなく、地蔵さんが数体と石祠。地蔵さんの頭部はない。「百番観世音供養塔」と刻まれた石柱もあったが、その大方には昭和の年代が入っていて、ちょっと落胆。正直のところ、この山だけを目的に来るのはあまりお薦めではない。あくまでも不動滝を見に行くついでに寄る山だろう。

(これを使えば西山に行けるかと思ったが×)

(堀切跡)

反対の、立入禁止の方に下ってみると明瞭な道があった。これが西山に続くのかと思ったが、東山の山頂を巻く道のようで、適当なところで道から離れて西山方面に下る。踏み跡はないがヤブも少ないので歩きづらくはない。とにかく西山の山腹を通る送電線を目指せば何とかなるだろう。そちら方面の空ははっきり見えている。

ほどなく正面が切れ、左右に溝のようなものが通っている所に出た。急ではなかったが、何とか向こう側に渡れた。これが3回続いた。掘切跡だと確信した。この辺に城があったようだ。下っているから、本丸は東山山頂にあったということになるか。岩櫃城がすぐ近くにあるから(1.2kmの距離らしい)、ここに城か砦があっても不思議ではない。話は戻るが、登山口の入口にあった看板には後で見直すと「柳沢城址」と書かれていたと記した。柳沢城を帰ってから調べてみた。どうもはっきりはしないが、岩櫃城の支城、もしくは砦だったらしく、岩櫃城を攻めた武田側の真田に落とされたようだ。見当違いかもしれないが。

(この中をしばらく歩く)

(ヤブから解放されると道があった。巡視路かと思う)

(ヤブを回避してこちらから登る)

(鉄塔の下に出た)

送電線が近づき、鉄塔が見えたところでヤブに突入。密なネマガリタケ。ザックに括りつけたストックが引っかかり、メガネも飛ばされた。5分ほどの格闘だったが、こんなところにもヤブに覆われた堀切があった。ヤブから出た時は、衣類もかなり白くなり、首筋から背中にかけて枝葉だらけになった。

どうもここが鞍部のようだ。目の前に明瞭な道があった。これを利用したいところだが、向かう方向が違う。またヤブに突っ込み、疎らなヒノキ林に逃げた。ここから上りになる。とはいってもたかが知れた傾斜だ。林を抜けて、ようやく鉄塔の間近に出た。残念ながら巡視路はなかった。さっきの道が巡視路だったのかもしれない。

(斜面を下って登る)

(西山の山頂らしい)

(西山の山頂。地蔵さんらしいのがある)

(虚空蔵菩薩像。幸いに首はある)

(三角点)

ここからは北東に向きを変える。明瞭な踏み跡も目印もない。こんな山に登るハイカーはよほどの物好きということになる。地図では尾根通しになっているが、広くて尾根型は不明瞭。感で行くしかない。緩く下って、緩く登る。

ぽっかりと台地状の西山山頂に到着。山名板も何もない。あるのは石仏一体と三角点標石。この石仏、右手に剣、左手には宝珠を持っているから虚空蔵菩薩だろう。もっとも、その時は虚空蔵菩薩なんて名前を知るわけがない。後で調べたことだ。背中には「宝暦三酉」とあった。東山の石仏にはがっかりしたが、ここで挽回できてうれしかった。

山頂から東山が見えると思っていたが、ここの周囲は高いヤブで、何も見えない。長居をしてもムダのようでさっさと下る。

(鉄塔に戻る。鉄塔の下に出るまで二重のヤブになっていた)

鉄塔の近くに戻った。ここからは何としてでも巡視路で下りたい。巡視路がないわけがない。まずは鉄塔の真下に行くしかない。強引に二重のヤブに突っ込み、鉄塔の真下に出た。やはり巡視路はあった。はっきりした道だ。これでももう安泰…のはずだったが、滝の直前になってトラブルを起こした。

(巡視路を下る)

(普通、巡視路は薄暗い林の中にあるものだが、この巡視路は明るい)

しっかりした巡視路を下る。途中で共有の「西上武幹線」と「新吾妻線」の巡視路標識を見かけた。地図を見ると、持参した刷り出し地図には一方しかないが、スマホの広範囲地図で見ると、南の吾妻川で送電線が分岐している。ということは、東観音山からの下りの最後の堀切の終わりで見かけた明瞭な道は別線の巡視路だったのだろうか。巡視路を追ったところで面白みもないのでそのまま下る。大きく迂回したりしてムダが多いような気がしたが、しばらく歩くと鉄塔があり、その鉄塔には「新吾妻線二二九」とあったから、西山の下を通っているのは新吾妻線と思われる。やがて小川を渡って車道に出た。ほっとした。ここで余談。ふと思い出したことだが、20年以上前に大した評判にもならなかった『鉄塔武蔵野線』という映画があった。小学生が鉄塔を追いかけていく映画だが、その監督をしたのはN氏。N氏とは自分が新卒で入社した会社で同期だった。彼はCM部に配属され、こちらはテレビ番組、映画を扱う部署だったので特に親しい間柄ではなかったが、同期での飲み会はよくやった。昨年、総理大臣の息子が仕切って総務省幹部を接待漬けにして問題になったT社だ。

(川を渉って車道。この川は不動滝に注いでいる)

(ここを左に行ったが)

(左下には第三石門)

(正面は通行止め)

(これではロープでもなければ降りられない。下に凍った川が見えている)

車も通らない車道を少し歩くと二俣に。標識はないが、ここは川沿いの左だろう。すぐに左手に向けて「観音山へ」の標識があった。ちなみに、来た方向には「岩櫃山へ」とあった。観音山方面に足を向けると、左下に洞窟が見える。「第三石門」とあった。洞窟に行くつもりはないから、そのまま川に降りる道を探したが見あたらない。かつて利用されたらしき直進路はロープで遮られ、下を覗くと、とてもじゃないが下れない。崩壊しているようだ。川までの高さは20mはある。もしかしたら石門を経由して下るのかと思い、石門に入ってみたが、その先は岩壁で塞がっていた。どうにもならず、車道を歩くしかないかと戻りかける。車道を歩けば、おそらくは大回りして駐車場に着くことになりそうだ。ここまで来てため息が出た。

(仕方なくこんなところを下る)

(左側から下って来た。あんな程度でと思われそうだが、下る当人は必死の状態だった)

(川に出た。高台に不動堂)

(東屋)

(そして不動滝)

車道に出る直前で左を見ると、ここなら、何とか、川に流れ込むらしき水無沢に降りられるのではないかというところがあった。むろん踏み跡なんかはない。恐る恐る下る。斜面に出ている弱々しい枝を束にしてつかみながら慎重に下る。沢の真上の安定地に着いて見上げると、よくこんなところを下ったものだと足が震えた。転落してもかおかしくない危険な下りだった。標識のせいにするのもおかど違いだが、せめて「観音山へ」の標識は「第三石門」にした方がいいだろう。「崩壊につき通行止め」くらいの案内板は置くべきだ。

足元の悪い沢の上斜面を通って川に出た。カメラマンは二人。第三石門の岩壁の左に滝が見えた。そして東屋も。適度に凍っている。まさに自分には見頃。余計なコメントは記さずに写真の掲載だけにする。やはり初めての滝だった。落差は20mとのことだが、この滝は二段になっていて、それも含めての落差だろう。

今になって失敗したなと思うことがある。不動滝の落ち口を確認しなかったこと。上から下って来たのだから、簡単に川には出られたはず。落ち口はおろか上段の滝も見ることができたろうに。

滝を見終わって駐車場に向かう。不動堂を経由して案内看板を左に見て駐車場。滝をゆっくり見たせいか2時間20分ほどの歩き。東山にはがっかりしたが、滝を見て一応は満足で終わった。

(軌跡図)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

【梨木の氷柱】

2月6日に山歩きの予定でいたが、起きると、その気は失せていた。その代わりといっては何だが、梨木の氷柱が見事らしく、見たこともないので行って来た。雪がちらついていた。確かに見応えはあったが、まぁ、一回でも見ておけばそれでいいといった感じだった。ガードレールが邪魔になって写真が撮りづらかった。

(不動滝の新聞記事)

1月28日の新聞に東吾妻町の不動滝の記事が載っていた。氷瀑になりかけているとのこと。完全な氷瀑よりも、氷の張りついた水流の残る滝が好みなので、自分には今が見頃ということになる。氷瀑になる前に行くつもりでいた。この不動滝、過去に見たことがあるような気がしたが、「不動滝」やら「不動の滝」の名称の滝は全国各地にある。東吾妻町の観光情報を調べると、滝の後ろに観音山という山があるようで、滝に行けば当然、山にも寄っているはず。この山を歩いた記憶はない。おそらく、ここの不動滝は初めてかと思う。

観音山には百番(基)の観音石像が祀られているとのこと。東山と西山からなり、「瀧峩山」とも呼ばれているらしい。町の観光情報には「現在は東山のみ登れます」とあった。西山に登れない理由は記されていない。地形図を見る限り、東西をつなぐ実線や破線はむろん、明瞭な尾根や谷型もない。ただ、その間の等高線は緩く、特別な地形上の障害はないようだ。まして西山側には送電線が通っていて、鉄塔マークもある。当然、巡視路もあるだろう。今日のコースは東山から西山を経由し、不動滝を見る周回としよう。2時間もあれば回れると思う。

不動堂の下の駐車場には車がなかった。時間は8時半を過ぎている。新聞に掲載されるくらいだから滝の見物客もそれなりにいると思っていたのだが、氷瀑とはいっても滝見物はやはりマイナーな趣味なのかもしれない。車もないのに遠慮して離れた空地に駐車した。今日の格好は昨日の赤城山とまったく同じ。足はスパイク長靴。滝を見るからには水に入るつもりでもいた。

(案内図看板)

(登山口)

観音山の案内図看板が置かれている。ハイキングマップではない。石門やら岩窟の配置された図版で、道は東山山頂に至る道のみ記されている。この看板に、西山には行けない云々のことは記されていない。この看板を写真撮りはしておいたが、肝心なものを見逃していた。戻ってから看板を見直すと、山頂に「柳沢城址」とあった。これに気づいていなかったから、後で首を傾げながら歩くことになる。

登山口の標識には山頂まで400mとあった。これは標高差ではなく距離だ。その程度の山なのだが、見上げると石仏があったり、大岩や洞窟のようなもの、そして鉄梯子があったりとごちゃごちゃしている。手ごわいと感じるまではないが、夕暮れ時にここに来るのははばかれる。さぞ不気味だろう。道は、見どころスポットの順路になっているのでそれにしたがって登って行く。

(胎内窟)

(並んだ石仏)

(北向観音)

(こんなところにも)

すぐに胎内窟。ハシゴを登って覗く。ただの空洞。周囲には石仏が何体かある。手を合わせているから観音像だろう。だから観音山か。首欠けが多い。つい廃仏毀釈を想起するが、昨日まで仏を拝んでいた里人が神国になった途端に仏の排斥運動に加担するとは思えない。それこそ罰当たりになる。

石祠か石燈篭の破片らしき石が転がり、北向観音窟。入口には観音像が数体。こんなところにも熊野修験の那智山青岸渡寺の御札が置かれている。この先の岩棚にも観音様が続く。それでいて、どうもありがたみというか御仏のご加護といえばいいのか、慈しみの感慨がわいてこない。どうしてだろう。雑然と並んでいるからなのか。いつもなら、立ち止まって一体、一体を撮影するのだが、その気にならない。観音像だけだからなのか。後になって、石仏の彫りが簡素すぎることに気づいた。手の込んだ彫りの観音像はまったくなかった。

(こんな感じだ。大岩、巨石が多いところだ)

(金掘穴。左にカーブしている)

いつもと違って、石仏には飽き、何となく歩いている形になった。山頂に向かう途中で「金堀穴」というのがあった。ここは小さな洞窟で、奥は深そうで(奥行20mとあった)、体をかがめて入って歩くしかなさそうだ。刺激が欲しかった。ザックを外に置き中に入った。すぐにカーブになり外光は消えて真っ暗。奥でガサゴソと生き物が動く音が聞こえた。恐くなって、入口に後じさって戻った。その生き物に追われそうな気がし、ザックを背負い、上に急いで駆け上がった。その時はクマじゃないかとばかりに思っていた。この金掘穴、後でネットで調べると、さらに奥に入ると誘導ロープがあるようで、コウモリの巣窟になっているとあったが、暗い洞窟とはいえ、コウモリなら日中は動かずにじっと寝ているはず。ガサゴソ音はコウモリではないような気がする。とにかくヒヤヒヤし、その後にいくつか見かける洞窟には入り込まなかった。連れでもいれば確認したかもしれないが、駐車場に自分の車しかないのでは騒ぎがだれかに伝わることもない。

(象ヶ鼻)

(面白みもないのでこの辺で戻る)

道が左右に分岐。右手にはゴジラの頭のような岩(正式には「象ヶ鼻」というらしい)がせり出している。だが、そちらは立入禁止になっている。躊躇せずに右に行った。その時は、右から回り込んで山頂に出、左から下って戻ってもいいかと思っていたが、そうすると、見当をつけた所から西山方面に行くには遠回りになりそうで、先の様子だけ見て、戻ることにする。

大きな岩盤が左に続き、その下の道を歩くだけのことで、岩の下に穴が開いている。これが看板にあった岩窟群の一つかと思うとあまり面白味もなく、すぐに戻った。

(間もなく山頂)

(東山山頂)

(山頂の石仏。前にあるのは草履だろう)

(これも首欠け)

(昭和八年の石祠)

(山頂からの眺め)

岩の間をくねくねと登ると見晴台に出て、その先が山頂。山頂には観音様ではなく、地蔵さんが数体と石祠。地蔵さんの頭部はない。「百番観世音供養塔」と刻まれた石柱もあったが、その大方には昭和の年代が入っていて、ちょっと落胆。正直のところ、この山だけを目的に来るのはあまりお薦めではない。あくまでも不動滝を見に行くついでに寄る山だろう。

(これを使えば西山に行けるかと思ったが×)

(堀切跡)

反対の、立入禁止の方に下ってみると明瞭な道があった。これが西山に続くのかと思ったが、東山の山頂を巻く道のようで、適当なところで道から離れて西山方面に下る。踏み跡はないがヤブも少ないので歩きづらくはない。とにかく西山の山腹を通る送電線を目指せば何とかなるだろう。そちら方面の空ははっきり見えている。

ほどなく正面が切れ、左右に溝のようなものが通っている所に出た。急ではなかったが、何とか向こう側に渡れた。これが3回続いた。掘切跡だと確信した。この辺に城があったようだ。下っているから、本丸は東山山頂にあったということになるか。岩櫃城がすぐ近くにあるから(1.2kmの距離らしい)、ここに城か砦があっても不思議ではない。話は戻るが、登山口の入口にあった看板には後で見直すと「柳沢城址」と書かれていたと記した。柳沢城を帰ってから調べてみた。どうもはっきりはしないが、岩櫃城の支城、もしくは砦だったらしく、岩櫃城を攻めた武田側の真田に落とされたようだ。見当違いかもしれないが。

(この中をしばらく歩く)

(ヤブから解放されると道があった。巡視路かと思う)

(ヤブを回避してこちらから登る)

(鉄塔の下に出た)

送電線が近づき、鉄塔が見えたところでヤブに突入。密なネマガリタケ。ザックに括りつけたストックが引っかかり、メガネも飛ばされた。5分ほどの格闘だったが、こんなところにもヤブに覆われた堀切があった。ヤブから出た時は、衣類もかなり白くなり、首筋から背中にかけて枝葉だらけになった。

どうもここが鞍部のようだ。目の前に明瞭な道があった。これを利用したいところだが、向かう方向が違う。またヤブに突っ込み、疎らなヒノキ林に逃げた。ここから上りになる。とはいってもたかが知れた傾斜だ。林を抜けて、ようやく鉄塔の間近に出た。残念ながら巡視路はなかった。さっきの道が巡視路だったのかもしれない。

(斜面を下って登る)

(西山の山頂らしい)

(西山の山頂。地蔵さんらしいのがある)

(虚空蔵菩薩像。幸いに首はある)

(三角点)

ここからは北東に向きを変える。明瞭な踏み跡も目印もない。こんな山に登るハイカーはよほどの物好きということになる。地図では尾根通しになっているが、広くて尾根型は不明瞭。感で行くしかない。緩く下って、緩く登る。

ぽっかりと台地状の西山山頂に到着。山名板も何もない。あるのは石仏一体と三角点標石。この石仏、右手に剣、左手には宝珠を持っているから虚空蔵菩薩だろう。もっとも、その時は虚空蔵菩薩なんて名前を知るわけがない。後で調べたことだ。背中には「宝暦三酉」とあった。東山の石仏にはがっかりしたが、ここで挽回できてうれしかった。

山頂から東山が見えると思っていたが、ここの周囲は高いヤブで、何も見えない。長居をしてもムダのようでさっさと下る。

(鉄塔に戻る。鉄塔の下に出るまで二重のヤブになっていた)

鉄塔の近くに戻った。ここからは何としてでも巡視路で下りたい。巡視路がないわけがない。まずは鉄塔の真下に行くしかない。強引に二重のヤブに突っ込み、鉄塔の真下に出た。やはり巡視路はあった。はっきりした道だ。これでももう安泰…のはずだったが、滝の直前になってトラブルを起こした。

(巡視路を下る)

(普通、巡視路は薄暗い林の中にあるものだが、この巡視路は明るい)

しっかりした巡視路を下る。途中で共有の「西上武幹線」と「新吾妻線」の巡視路標識を見かけた。地図を見ると、持参した刷り出し地図には一方しかないが、スマホの広範囲地図で見ると、南の吾妻川で送電線が分岐している。ということは、東観音山からの下りの最後の堀切の終わりで見かけた明瞭な道は別線の巡視路だったのだろうか。巡視路を追ったところで面白みもないのでそのまま下る。大きく迂回したりしてムダが多いような気がしたが、しばらく歩くと鉄塔があり、その鉄塔には「新吾妻線二二九」とあったから、西山の下を通っているのは新吾妻線と思われる。やがて小川を渡って車道に出た。ほっとした。ここで余談。ふと思い出したことだが、20年以上前に大した評判にもならなかった『鉄塔武蔵野線』という映画があった。小学生が鉄塔を追いかけていく映画だが、その監督をしたのはN氏。N氏とは自分が新卒で入社した会社で同期だった。彼はCM部に配属され、こちらはテレビ番組、映画を扱う部署だったので特に親しい間柄ではなかったが、同期での飲み会はよくやった。昨年、総理大臣の息子が仕切って総務省幹部を接待漬けにして問題になったT社だ。

(川を渉って車道。この川は不動滝に注いでいる)

(ここを左に行ったが)

(左下には第三石門)

(正面は通行止め)

(これではロープでもなければ降りられない。下に凍った川が見えている)

車も通らない車道を少し歩くと二俣に。標識はないが、ここは川沿いの左だろう。すぐに左手に向けて「観音山へ」の標識があった。ちなみに、来た方向には「岩櫃山へ」とあった。観音山方面に足を向けると、左下に洞窟が見える。「第三石門」とあった。洞窟に行くつもりはないから、そのまま川に降りる道を探したが見あたらない。かつて利用されたらしき直進路はロープで遮られ、下を覗くと、とてもじゃないが下れない。崩壊しているようだ。川までの高さは20mはある。もしかしたら石門を経由して下るのかと思い、石門に入ってみたが、その先は岩壁で塞がっていた。どうにもならず、車道を歩くしかないかと戻りかける。車道を歩けば、おそらくは大回りして駐車場に着くことになりそうだ。ここまで来てため息が出た。

(仕方なくこんなところを下る)

(左側から下って来た。あんな程度でと思われそうだが、下る当人は必死の状態だった)

(川に出た。高台に不動堂)

(東屋)

(そして不動滝)

車道に出る直前で左を見ると、ここなら、何とか、川に流れ込むらしき水無沢に降りられるのではないかというところがあった。むろん踏み跡なんかはない。恐る恐る下る。斜面に出ている弱々しい枝を束にしてつかみながら慎重に下る。沢の真上の安定地に着いて見上げると、よくこんなところを下ったものだと足が震えた。転落してもかおかしくない危険な下りだった。標識のせいにするのもおかど違いだが、せめて「観音山へ」の標識は「第三石門」にした方がいいだろう。「崩壊につき通行止め」くらいの案内板は置くべきだ。

足元の悪い沢の上斜面を通って川に出た。カメラマンは二人。第三石門の岩壁の左に滝が見えた。そして東屋も。適度に凍っている。まさに自分には見頃。余計なコメントは記さずに写真の掲載だけにする。やはり初めての滝だった。落差は20mとのことだが、この滝は二段になっていて、それも含めての落差だろう。

今になって失敗したなと思うことがある。不動滝の落ち口を確認しなかったこと。上から下って来たのだから、簡単に川には出られたはず。落ち口はおろか上段の滝も見ることができたろうに。

滝を見終わって駐車場に向かう。不動堂を経由して案内看板を左に見て駐車場。滝をゆっくり見たせいか2時間20分ほどの歩き。東山にはがっかりしたが、滝を見て一応は満足で終わった。

(軌跡図)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

【梨木の氷柱】

2月6日に山歩きの予定でいたが、起きると、その気は失せていた。その代わりといっては何だが、梨木の氷柱が見事らしく、見たこともないので行って来た。雪がちらついていた。確かに見応えはあったが、まぁ、一回でも見ておけばそれでいいといった感じだった。ガードレールが邪魔になって写真が撮りづらかった。

とはいえ、冬の榛名山を訪ねたのは、若い頃の一度だけで、それも初日の出を見に、途中の公園まで車で上がっただけだから、今シーズンが、例年に比べて多いのかなんて、実際のところ分からないんですケドね。

ただ、赤城山より西にあって(長野に近く)緯度もそう変わらないのに、降雪図やら積雪深を見ても赤城山より榛名山の方が雪が少ないのは、此方に住んでいるといつも不思議に感じます(群馬にお住いの方は、そうでもないかな)。

それと瓶子の滝、榛名山というと船尾滝の手前にあるチョイ滝の氷瀑が少し人気があるようですが、

此方も、中々、立派になるものですネ。

ただ、榛名神社が今のようなパワースポットになる前、昔一度だけ行ったことがあるのですが、この滝のことは全く覚えていません(汗)。

ちなみに、たそがれオヤジさんは、冬でも水が落ちている滝がお好みのようですが、自分は冬に見るなら完全に凍った方が好きです。まぁ、水が落ちている滝なら、ワザワザ寒い思いをしてまで見なくてもいいかと思っているモノですから。

それはさておき、MT車。自分もMT車の方が好きで今のムーブに変わるまで、ずっとMT車でした。まぁ、MT車の方が何かと短所はありますが、山道の下りをエンジンブレーキを駆使してガンガン下るのが好きでネェ。まぁ、今のムーブも四駆なので利きは良いのですが、それでもMT車の方が遥かに楽しいですネ。