| 下流社会 新たな階層集団の出現光文社このアイテムの詳細を見る |

この本の内容は大きく2部に分かれるといえる。

まずは前編ともいうべき、下流社会への変遷ともいうべき部分。

著者によると、

1950年代までは、いわゆるヨーロッパなどと同じ階級社会であったという。

つまり、働かなくても豊かなお金持ち=上流(ex.資本家,地主など)と働いても働いても豊かになれない下流がいたということだ。

ところが、それが1950年代後半から1970年代前半の高度経済成長期になるとサラリーマンという新中間層といわれる階層の誕生により国民の多くが中流意識を持つようになった。

そして、2000年代になって、ここでもその背景は幾度か述べたので省くが、自らの生活水準を下流であるという層が台頭しだしてきたのであある。

このそうの特徴は、

まず彼らが上層意識を持つ部に比べ、「生活の中で大事にしていること」として、「個性、自分らしさ」「自立・自己実現」をあげていることがあげられる。

ある新聞の書評では、この部分が大きくフューチャーされていたようだが、それはおそらく以前このブログのエンプロイアビリティーが人生を変える。でも取り上げたエンプロイアビリティーということと関連があるのだろう。(ちなみにこの『下流社会』は、その目的がマーケッターによる消費社会論ということもあるのだろうが、このことにはまったく触れられていない。)

ちなみに、

エンプロイアビリティは直訳すると、雇用される能力です。エンプロイアビリティの主要な要素としては、スキルと職歴。その人が持っている専門分野での能力と、これまでの実績。これは履歴書にも書けるし、誰もが外側から知ることができるものです。外からはかんたんには見ることができない能力もあります。それは、個人の持っている思考特性、行動特性。これは、仕事への積極性や、協調性といった部分にあらわれます。さらに内側にある仕事へのモチベーション、人生へのモチベーション、あるいは仕事から喜びを得る能力も広い意味でのエンプロイアビリティと考えられます。(株式会社グレイスHP「働き方を考えよう」より http://www.grace-e.co.jp/work/index03.shtml)

ということだ。

つまり、著者が「自分がほんとうに好きなことを見つけて、それを仕事にしようと間に受けて自分探しを始めた若者は、結果としていつまでもフリーターを続けて30歳になっても低所得に甘んじ、てい階層化に固定化されていく」(163-164項)といっていることに関連はあるが、このことは若者の自己規定の内部に潜む病理とまではいわないが、一種の自己否定的感情と関連があるのであろう。

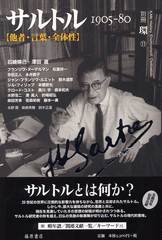

つまり、サルトルの対自存在と即自存在ではないが「自分を探す」ということは「今の自分はほんとうの自分ではない」ということを内包し、自己否定につながり、会社としては、自己否定を含むものにはなかなか多くの給料をあげるような仕事は与えにくい。

つまり、自らを低階層と規定する若者にはいやおうなしに内的なエンプロイアビリティー(雇用されうる能力)が低くなってしまうということがあるということだ。

また、著者は、この低階層に属する若者の自己規定の特徴として引きこもりがちなオタク的性向があるということを節々で指摘している。

このことは、おそらく以前図解構造主義①のニーチェの解説の部分でも述べたが、「蓄群」としてむれをなして「奴隷」的に自己実現、夢といういっしゅ空虚な言葉に踊らされた結果とまではいいたくないが、無力な自分に直面し、独りを好むようになっていくということだろうか。