僕がジャズを聴き始めたのは高校3年の春、たまたま同級生で席が前後だったKというジャズ狂いの友人からジャズのLPを20枚ぐらい借りたことがきっかけだった。当時の心境など書けばブログ1回ぐらいのボリュームとなりそうなので追ってご紹介することにする。と、いうことは今年で39年間聴き続けて来たことになる。もうすぐ40周年。何か節目にお祝いをしなければ。

この時から25-30才ぐらいまで、よく通ったのは今回のテーマ『ジャズ喫茶』だった。ジャズは音楽のジャンルの中でもクラッシックに並び膨大な量のアルバムが出されている。その森に一旦踏み込むと、なかなか外に出られなくなってしまうのだ。なので、ビギナーには入門編として最初にどんなものから聴き始めてよいやら皆目見当がつかない。専門誌なども読んで参考にするのだが、いくら評論を読んだところで音であるから実際に聴いてみなければ良し悪しなど解るはずもない。そこで頼りになるのがジャズ喫茶というわけである。当時の東京には手元の資料によると、ありがたいことに250件以上のジャズ喫茶が存在していた。つまり、「街中を歩けばジャズ喫茶にあたる」という勢いがあった。良く通ったのは山手線圏内と総武・中央線沿線のお店だった。

そもそもこのジャズ喫茶の定義とは「客にジャズ・レコードを聴かせることが主目的の喫茶店」ということになるのだが、その歴史は古く1930年代まで遡るようである。その当時、東京などの都会で流行していた「音楽喫茶」と呼ばれるものが起源になるらしい。広い雰囲気の良い店内に通称「レコちゃん」と呼ばれる美女がレコードを掛ける係として立っていて訪れた客の音楽のリクエストに答えSP盤をかけていたということだ。最もこの頃は曲目はジャズに限らずさまざまなジャンルのものを掛けていたということである。そして今のようなタイプの店が勢いづいてきたのはアメリカのジャズ・ミュージシャンが来日し、コンサートツアーが開かれ始めた1950年代半ば頃からということだ。

そして、ジャズ喫茶は我が国固有の文化であるという。もっとも、ジャズ音楽の本家であるアメリカでは当然、ライヴハウスでの生演奏が主体である。日本に旅行で訪れた音楽好きの欧米人はジャズ喫茶に入ってビックリするらしい。高級なオーディオ機材がセットされ、客は店内で私語を慎み腕を組んで神妙な顔つきでスピーカーから流れる大音響のジャズを聴くことに集中している。コーヒー一杯で何時間もこの状態をキープし聴き続けている…こんな不自然とも言える特殊な空間は自国には存在しないのだろう。僕自身はこの空間がとても好きで20代から30代まで足繁く通ったものだ。都会の真ん中で一人になりたい時、店の人が何も言わずに放っておいてくれるのもありがたい。

そんなジャズ喫茶だがバブル期を境として衰退期に入ってしまう。原因としてまず考えられるのは「当時の若者のジャズ離れ」である。ジャズが精彩を欠いた一つの古典音楽となってしまったこと。それから、ウオークマンやインターネットの普及によるオーディオ離れ。これらが数多く存在していた店に打撃を与え、街の中から次々に姿を消して行ったのである。つまり音文化の「絶滅危惧種」となってしまったのだ。何とも寂しい話である。この衰退減少の頃から僕自身も自然に気持ちが離れていったのも正直なところである。

ところが最近、ジャズの雑誌を書店で立ち読みし、昔通っていたお店が何件かがんばって営業し続けていることを知った。今月に入ってから、その中で最も思い出深い店である四谷の老舗『いーぐる』に都内に仕事で出たおり、かなりひさびさに訪れてみた。ここはJR中央線「四谷駅」より大通り沿いに歩いてわずか1-2分のところにある。39年前に訪れた当時と店のある場所がまったく変わっていない。入口から、これも変わらない狭い螺旋階段を地階のお店に降りて行くと確かに懐かしいジャズの匂いがしてくる。重いドアを開けると大音響のジャズが聴こえてきた。午後の早い時間帯だったので店内のお客さんは5-6名だった。テーブル席に着くと若い店員さんがやってきて、オーダーを尋ねられたので昼間のメインの「アイスコーヒーとチーズケーキのセット」をたのんだ。さすがに40年近くの歳月が経過しているので内装は新しくなっていたのだが、全体のレイアウトは当時の記憶のまんまであった。

ジロジロと店内のようすを見回しているうちに懐かしさと嬉しさが混じる感情が込み上げてきて抑えきれない。思わず立ち上がってカウンターまで行き、「あのぉ…リクエストは受け付けていますか?」と昔のように言ってしまった。すると先ほどの若者が「はい、アルバム名は?」と聞き返してきたので、とっさに「セロニアス・モンクのミステリオーソをお願いします」と頼んだ。するとさらに「A面ですか?B面ですか?」と来た。この時、心の中で(「今時まだLP盤なんだ!感激だなぁ」)と呟いてしまった。「エ、A面でお願いします」と答えるやいなや、体中に鳥肌がたつのを感じた。そそくさと席に着き、リクエストしたアルバムがかかるのを耳をそばだてて、じっと待つ。すると3枚目ぐらいに掛かった。1958年N.Yの「ファイブ・スポット・カフェ」でのライブ録音。僕が「20世紀の大偏屈ピアニスト」と呼んでいるセロニアス・モンクのカルテットによるノリノリの演奏である。テナー・サックスは「リトル・ジャイアント」の異名を持つ小柄な大物ジョニー・グリフィン。ゴリゴリ吹きまくるタイプのテナー奏者である。「いいなぁ、こんな時間と空間ほんとにひさしぶりだなぁ」曲を聴いているうちにだんだんと昔の記憶が甦って来た。「そういえば偶然だが、初めてこの店でリクエストしたのもモンクの『ブリリアント・コーナーズ』という名盤だったなぁ」。

アルバムが2曲目に入った時、現在掛けているレコードのジャケットを展示している正面のスタンド(こういう決まり)に別のテーブルで静かに聴いていた中年女性が歩いてきて裏面のデータを確認し始めた。アルバム名はもちろんのこと、メンバーや録音データなどをチェックするのである。これもジャズ喫茶ならではの光景だが、自分がリクエストしたアルバムを他のお客さんが確認する瞬間がとても嬉しいのである。なぜかというと、その良さを認めた、あるいは気になってしまった、という証明だからである。この時、数人が入れ替わり確かめたりすると、それはもう優越感なのである。

理屈ではなく、なんとも幸せな気分にひたって随分長居をしてしまった。コーヒータイムは6時まで、ここで店内の照明が暗くなりアルコールタイムに変わる。ジャズ喫茶からジャズ・バーに変身するのである。と、いうことでこちらも復帰第1回目はここまででお開き。またの来店を心に誓い元来たように螺旋階段を上って夜の街に出た。

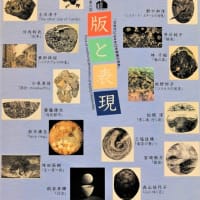

画像はトップが螺旋階段途中のポスター。下が向かって左から四谷駅前風景、螺旋階段のポスター2点、店内の様子2点、夜の店の入り口、トレードマークをデザインした夜の看板、モンクのCDアルバム「ブリリアント・コーナーズ(左)とミステリオーソ(右)」