この頃読んで積んだ本の背表紙眺めたら、どれも昭和の読み物や映画監督の評伝。ドキドキやワクワクは無いけれど、煎餅に番茶で一息つける安心安楽読書。ドラマの王道はホームドラマ、この歳になって思う。白黒の古臭い映画と思って観た小津安二郎監督『東京物語』が、途中から目が離せなくなりなにこれ、すごいなになった。それから同監督のを数本観た。平面的でモダンな抽象絵画(例えば縦横直線と矩形配色のモンドリアン)みたいな舞台構成、感情を抑えた能みたいな演技、些末な日常をドラマにして卑しさの反対極。ここらの感想確かめたくて、中野翠著『小津ごのみ』読む。

人生はささやかな出来事の連続で、そういう暮らしを愛しく感じることが人生の肯定。色々あったけど今が一番いいんだ。これでもましな方なんだ(他と比べたり先の不安を想像しても仕方ない)と映画の台詞みたいに思う最近。その気分に沿うような本を選んでいた。危うさの只中なのに妙に平穏な日常家庭描く庄野順三著『プールサイド小景』、こんな暮らし方でもOKなんだとクスクス笑ってしまう木山小捷平著『駄目も目である』、違う人生観なのに真実味ある巧みさで一編一編に共感させられるエッセー集『老いの生き方』(鶴見俊輔編)。

共通しているのは、読んで疲れず、昭和で、自分みたいな平凡人が主人公なこと。

昭和時代を3つに分けたら中間で生まれた波風氏の幼少期ごろに書かれた小説と映画。戦後間もないのに味のある時代だったんだなあ。今に残っているのは(1904生~1968没の作者による『駄目も目である』は今年10月に初文庫化)、古くならないから。人類存続する限り残らなくては悲しい人生の機微を淡々と描きながら読者を、「こんな私でもこの世界の片隅にいていいんですね」といつの時代でも安心させてくれる、古いのに読み続けられる新しさがある。波風氏には「昭和文学」に戻ったのでなく、新しく入り込んだ読書世界。この楽しみしばらく続きそう。

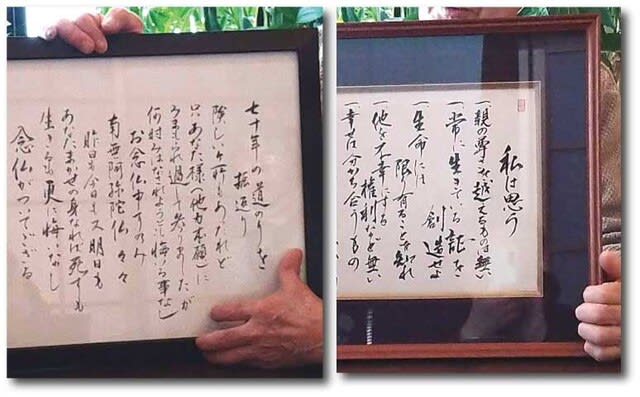

ここに載せた本は亡くなったら処分されるだろうが、縁続きが読んでくれたらなんて思う  今日でスクワット63回、朝夕30回づつを朝昼夕20回づつなら100回までは何とか

今日でスクワット63回、朝夕30回づつを朝昼夕20回づつなら100回までは何とか 冬囲い終わり除雪道具を風除室に持ってきたら次の日が雪積もり日。笑う

冬囲い終わり除雪道具を風除室に持ってきたら次の日が雪積もり日。笑う  文学史や流行に追従する本選びも悪くないが、今までの読書体験で「亡くなるまで手元にある(はず)」の個人的持ち出し禁止本を起点に選書して読書続けられるのは大きな老後財産。

文学史や流行に追従する本選びも悪くないが、今までの読書体験で「亡くなるまで手元にある(はず)」の個人的持ち出し禁止本を起点に選書して読書続けられるのは大きな老後財産。

精神的ストレスが20年前の3倍、精神疾患の外来患者586万人(2020年時点)と8/11新聞の厚生労働省白書。心が痛い苦しいのは普通とは(悲)

精神的ストレスが20年前の3倍、精神疾患の外来患者586万人(2020年時点)と8/11新聞の厚生労働省白書。心が痛い苦しいのは普通とは(悲)

次の読書交流会は、3月31日(日)波風宅で14:00~2時間半程度、参加費200円。本の簡単な内容と感想を交流(多くて3冊)、みんなの話を聞くだけもOK。参加可能ならご連絡を➜ namikazetateo@gmail.com

次の読書交流会は、3月31日(日)波風宅で14:00~2時間半程度、参加費200円。本の簡単な内容と感想を交流(多くて3冊)、みんなの話を聞くだけもOK。参加可能ならご連絡を➜ namikazetateo@gmail.com