第6章の感染症サーベイランス体制は、疾患を重要性・緊急度により区分けをして、全数届け出と定点報告に分けるほか、食品や動物や環境なども監視体制に組み込み、保健所を通じて横断的に網羅し、衛生研究所や都道府県衛生部等を介して中央感染症情報センターに集約されます。これはこれで、仕組みとしてはよくできていると感じます。ところが、現在の新しい感染症の大流行にうまく対処できていないように感じられるのはなぜか。おそらくそれは、この感染症サーベイランスの仕組みの中核となる保健所の機能が、これまでの施策によって少しずつ弱体化してきているのではないか。

国の仕事を県に移管し、県の仕事が中核都市に移管し、保健所の業務は増えているはずです。一方で専門的力量を持つ有資格職員は一朝一夕には増やせない。一般的な事務職員を増やしても保健所の能力は向上しない。情報化等を理由に職員数を抑制し省力化を目指せば、日常業務で精一杯となり、新たな感染症の突発にうまく対応できないのではなかろうか。PCR 検査体制の拡充が思うように進まないのも、たぶん予算と人事の権限を握る官僚制がもたらした弊害の面もあるのだろうと思います。

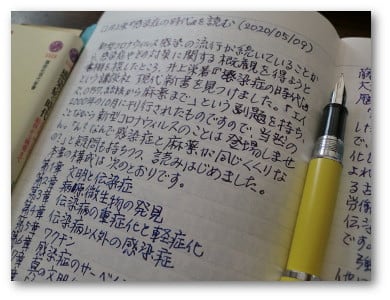

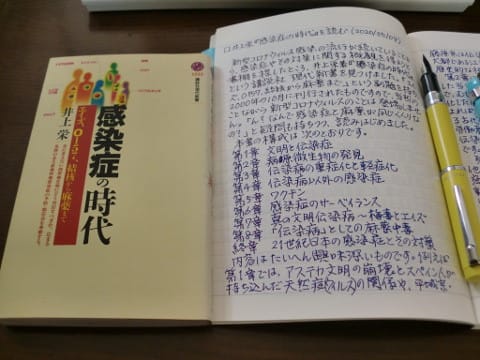

第7章は、梅毒とエイズを例に、性感染症対策の難しさが感じられ、第8章で麻薬の問題が感染症対策の一環として論じられるのも、麻薬と性感染症が一体のものとして広がる現状を表しているのだろうと理解しました。

終章で指摘されている21世紀日本の感染症対策への視点は、今更のように納得できるものです。海外渡航者の感染症、インフルエンザと肺炎対策、院内感染など、「新型コロナ」の「コ」の字も出てこないけれど、まるで未来を予測したかのような項目が並びます。

身近なところでは、役場も市役所も県庁も数年で担当業務が代わります。癒着を防止し、なんでもできる総合的な人材育成をすることが大切だという行政的視点は重要なものでしょうけれど、お役所の予算と人事を担当する人たちが人々の生活に直接に関わる professional work を経済合理性の観点から査定し、結果的に機能を限定させてしまうのはどうなのだろう。 専門家を専門家として遇するのではなく、都合の良い時だけ専門家を表に出して弾除けに使うとしたら、それは明治維新で士族が官僚となり(*1)、農工商に属する技術者を下に見た旧弊が今も継続しているかのように見えてしまいます。

いや、問題はそんなところにはなくて、政治家のリーダーシップが問題だとか外国の元首の招待や国際的スポーツ大会開催への思惑だとか、はては某ナントカの陰謀論だとか、いろいろな見方が可能かとは思います(*2)が、とりあえず本書を読んで身近なところから抱いた素朴な感想でした。

(*1):明治初期の学生たちの大半は士族だった〜「電網郊外散歩道」2014年11月

(*2):ドイツのメルケルさんはすごいですね。あのスピーチが歴史に残るかどうかは不明ですが、間違いなく心に残ります。〜ドイツ大使館のCOVID19に関するメルケル首相のスピーチ集より

国の仕事を県に移管し、県の仕事が中核都市に移管し、保健所の業務は増えているはずです。一方で専門的力量を持つ有資格職員は一朝一夕には増やせない。一般的な事務職員を増やしても保健所の能力は向上しない。情報化等を理由に職員数を抑制し省力化を目指せば、日常業務で精一杯となり、新たな感染症の突発にうまく対応できないのではなかろうか。PCR 検査体制の拡充が思うように進まないのも、たぶん予算と人事の権限を握る官僚制がもたらした弊害の面もあるのだろうと思います。

第7章は、梅毒とエイズを例に、性感染症対策の難しさが感じられ、第8章で麻薬の問題が感染症対策の一環として論じられるのも、麻薬と性感染症が一体のものとして広がる現状を表しているのだろうと理解しました。

終章で指摘されている21世紀日本の感染症対策への視点は、今更のように納得できるものです。海外渡航者の感染症、インフルエンザと肺炎対策、院内感染など、「新型コロナ」の「コ」の字も出てこないけれど、まるで未来を予測したかのような項目が並びます。

身近なところでは、役場も市役所も県庁も数年で担当業務が代わります。癒着を防止し、なんでもできる総合的な人材育成をすることが大切だという行政的視点は重要なものでしょうけれど、お役所の予算と人事を担当する人たちが人々の生活に直接に関わる professional work を経済合理性の観点から査定し、結果的に機能を限定させてしまうのはどうなのだろう。 専門家を専門家として遇するのではなく、都合の良い時だけ専門家を表に出して弾除けに使うとしたら、それは明治維新で士族が官僚となり(*1)、農工商に属する技術者を下に見た旧弊が今も継続しているかのように見えてしまいます。

いや、問題はそんなところにはなくて、政治家のリーダーシップが問題だとか外国の元首の招待や国際的スポーツ大会開催への思惑だとか、はては某ナントカの陰謀論だとか、いろいろな見方が可能かとは思います(*2)が、とりあえず本書を読んで身近なところから抱いた素朴な感想でした。

(*1):明治初期の学生たちの大半は士族だった〜「電網郊外散歩道」2014年11月

(*2):ドイツのメルケルさんはすごいですね。あのスピーチが歴史に残るかどうかは不明ですが、間違いなく心に残ります。〜ドイツ大使館のCOVID19に関するメルケル首相のスピーチ集より