先日の雪もほとんど融けた週末、土曜日だからといって朝寝坊しているわけにはいきません。まずは生ゴミをゴミステーションへ運んでいく必要があります。田舎の集落ですので、50戸ほどの世帯が一つのゴミステーションを共用しており、けっこうな距離があります。ご近所の老人の一人暮らしでは、老人車に載せて歩いていくのですが、それも運動だと割り切っているようです。土曜の朝はゴミステーションへ。家庭の平和にも貢献です(^o^)/

だいぶ昔の話ですが、当方、大学を卒業して関東某県に就職し、社会人となりました。結婚して妻とともに郷里にUターンするために、退職願を書きました。山形県に戻ってからは、なんとか定年まで勤めることができ、先年、定年退職した後に、幸いに今の職場に就職することができました。現在の職場は勤続五年目となり、あらためて時の経つのが早いと痛感しております。

これまで移動した職場での勤続年数は様々ですが、個人を単位に見れば通算勤続年数は驚くばかりの長さになりました。若い頃は、こんなに長く働くことになるとは思ってもみませんでした。定年退職したら、自由にのびのび遊んで暮らせるものと夢見ておりましたが、今思えばなんとも呑気な話です。

考えてみれば、健康で無事故で働いてこれたことが何よりもよかったことでしょう。お酒やタバコやギャンブル等におぼれることなく、「ご飯のお代わりをしない」などのシンプルな節制(*1)を続けたこともありますが、栄養バランスを考慮した妻のお弁当の功績も大きいと感謝です。

(*1):25年間同じ体重を維持できた理由~「電網郊外散歩道」2005年11月

(*2):食事を抜くと太る理由~「電網郊外散歩道」2005年11月

これまで移動した職場での勤続年数は様々ですが、個人を単位に見れば通算勤続年数は驚くばかりの長さになりました。若い頃は、こんなに長く働くことになるとは思ってもみませんでした。定年退職したら、自由にのびのび遊んで暮らせるものと夢見ておりましたが、今思えばなんとも呑気な話です。

考えてみれば、健康で無事故で働いてこれたことが何よりもよかったことでしょう。お酒やタバコやギャンブル等におぼれることなく、「ご飯のお代わりをしない」などのシンプルな節制(*1)を続けたこともありますが、栄養バランスを考慮した妻のお弁当の功績も大きいと感謝です。

(*1):25年間同じ体重を維持できた理由~「電網郊外散歩道」2005年11月

(*2):食事を抜くと太る理由~「電網郊外散歩道」2005年11月

雪が降って、実質的に農閑期になりました。農作業シーズンには畑で活躍したラジオ(*1)が、冬場に入ったとたんに妻に「徴用」されまして、ただいま台所で絶賛稼働中です(^o^)/

たしかに、対面式の台所ではありますが、テレビを見ながら料理というのも、我が家の場合はテレビまでの距離が遠すぎて不便です。どうしても手元のラジオの方が、音がはっきりして聞きやすいです。しかも中波のラジオ。音楽を聴くには何かと不満がありますが、ニュースに天気予報、各地の話題などパーソナリティのおしゃべりを聞くだけならば、むしろ中波の方が聞き取りやすいほどです。これは、台所用ラジオをプレゼントしないと、来春からの農作業の際に、ラジオ無しになりそうな雲行きです(^o^)/

(*1):農作業用ラジオを選ぶ~「電網郊外散歩道」2012年6月

たしかに、対面式の台所ではありますが、テレビを見ながら料理というのも、我が家の場合はテレビまでの距離が遠すぎて不便です。どうしても手元のラジオの方が、音がはっきりして聞きやすいです。しかも中波のラジオ。音楽を聴くには何かと不満がありますが、ニュースに天気予報、各地の話題などパーソナリティのおしゃべりを聞くだけならば、むしろ中波の方が聞き取りやすいほどです。これは、台所用ラジオをプレゼントしないと、来春からの農作業の際に、ラジオ無しになりそうな雲行きです(^o^)/

(*1):農作業用ラジオを選ぶ~「電網郊外散歩道」2012年6月

12月9日に発売予定だった香月美夜著『本好きの下克上』第4部「貴族院の自称図書委員」第1巻が届いたとの電話が、なんと発売予定日の前日に届き、事前に予約していた行きつけの書店で購入・受け取ってきました。これまで、発売予定日が過ぎてから受け取ることが多く、田舎だから仕方がないと思っていましたが、どうも最近は事情が変わってきたのかな? それとも単行本・文庫本と雑誌では、発売予定日の性格が違うのか。

いずれにしろ、個人的にはいちばん面白いと思う「第4部:貴族院の自称図書委員」が紙の本で読めるのはありがたいです。還暦を過ぎたヲジサンが、いい年をしてライトノベルを読んでいるというのは、多少は恥ずかしい気もするのですが、「このライトノベルがすごい!2018」で第一位となるなどだいぶ人気も高いのだそうで、ちょいと流行の先端を行っている面もあるのかも(^o^)/

いずれにしろ、個人的にはいちばん面白いと思う「第4部:貴族院の自称図書委員」が紙の本で読めるのはありがたいです。還暦を過ぎたヲジサンが、いい年をしてライトノベルを読んでいるというのは、多少は恥ずかしい気もするのですが、「このライトノベルがすごい!2018」で第一位となるなどだいぶ人気も高いのだそうで、ちょいと流行の先端を行っている面もあるのかも(^o^)/

これまで、ハイドンのオラトリオ「四季」を季節に合わせて聴いてきました(*1〜*3)。最後は、やっぱり冬の季節の到来とともに、「冬」でしょう。ここしばらく、通勤の音楽として聴いてきて、今度は自宅で、珍しくヘッドホンで耳を傾けております。なぜヘッドホンで? それは、あの序曲は静かな環境でじっくりと聴きたいからです(^o^)/

演奏はヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団、独唱陣にはシモン:ワルター・ベリー(Bs)、ハンネ:グンドゥラ・ヤノヴィッツ(Sp)、ルーカス:ベルナー・ホルヴェーク(Tn)、CD:EMI CMS 7 69224 2、1972年、ベルリンのイエス・キリスト教会で収録されたアナログ録音です。

このCDのトラック分けは、序曲とレチタティーヴォが別になるなど、少々異なっていますが、Wikipedia の解説によれば、「冬」は次のような構成になっています。

歌詞(*4)の大要は:

光と命は衰え、広い湖も凍りつく厳しい冬のさなかに、旅人が道に迷っていましたが、ようやく光を見出します。一軒の家の中では、村人たちが楽しく賑やかに仕事をしており、言い寄ってきた貴族を出しぬいた娘の機転を褒め称えます。灰色の冬は厳しさを増し、美徳だけが残ります。天の門が開き、聖なる山が現れ、神の国へと導く報酬へ向けて働こう、と歌われます。

ハイドンの時代、冬の厳しさは現代の我々には想像できないほどだったことでしょう。薪ストーブを設置した人が、一ヶ月に2トントラック2台分の薪を燃やす、と言っていましたので、エステルハージ侯のお屋敷ではどれだけの薪が必要だったかを想像してしまいます。おそらく、屋敷全体を暖房することなどはかなわず、暖炉のある部屋で寒すぎない程度にあたため、住人は着ぶくれして寒さを防いでいたのではなかろうか。

おそらく一般庶民は、冬の間、地主など有力者の家で共同労働に従事していたのでしょう。

もう一つ、ハイドンの合唱の素晴らしさを感じます。そういえば、少年時代のハイドンは、ウィーンのシュテファン大聖堂の聖歌隊で歌っていたはず。変声期に解雇されるまで、九年間も活動していたのですから、合唱の扱いは得意分野だったのでしょう。「秋」の合唱も見事でしたが、「冬」の合唱も素晴らしいです。

YouTube にあった動画を貼り付けておきましょう。

(*1):ハイドンのオラトリオ「四季」から「春」を聴く〜「電網郊外散歩道」2016年3月

(*2):ハイドンのオラトリオ「四季」から「夏」を聴く〜「電網郊外散歩道」2015年7月

(*3):ハイドンのオラトリオ「四季」から「秋」を聴く〜「電網郊外散歩道」2017年9月

(*4):オペラ対訳プロジェクト「四季」〜「冬」

演奏はヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団、独唱陣にはシモン:ワルター・ベリー(Bs)、ハンネ:グンドゥラ・ヤノヴィッツ(Sp)、ルーカス:ベルナー・ホルヴェーク(Tn)、CD:EMI CMS 7 69224 2、1972年、ベルリンのイエス・キリスト教会で収録されたアナログ録音です。

このCDのトラック分けは、序曲とレチタティーヴォが別になるなど、少々異なっていますが、Wikipedia の解説によれば、「冬」は次のような構成になっています。

- 序曲とレチタティーヴォ「今、色褪せた年が沈み」

- カヴァティーナ「光と命は衰え」

- レチタティーヴォ「広い湖も凍りつき」

- アリア「旅人が今ここで」

- レチタティーヴォ「そこで旅人が近づいてみると」

- 合唱付きリート「くるくる回れ」(糸車の歌)

- レチタティーヴォ「亜麻布を紡ぎ終えて」

- 合唱付きリート「ある時、名誉を重んずる娘が」

- レチタティーヴォ「乾燥した東のほうから」

- アリア「これを見るが良い、惑わされた人間よ」

- 三重唱と合唱「それから、大いなる朝が」

歌詞(*4)の大要は:

光と命は衰え、広い湖も凍りつく厳しい冬のさなかに、旅人が道に迷っていましたが、ようやく光を見出します。一軒の家の中では、村人たちが楽しく賑やかに仕事をしており、言い寄ってきた貴族を出しぬいた娘の機転を褒め称えます。灰色の冬は厳しさを増し、美徳だけが残ります。天の門が開き、聖なる山が現れ、神の国へと導く報酬へ向けて働こう、と歌われます。

ハイドンの時代、冬の厳しさは現代の我々には想像できないほどだったことでしょう。薪ストーブを設置した人が、一ヶ月に2トントラック2台分の薪を燃やす、と言っていましたので、エステルハージ侯のお屋敷ではどれだけの薪が必要だったかを想像してしまいます。おそらく、屋敷全体を暖房することなどはかなわず、暖炉のある部屋で寒すぎない程度にあたため、住人は着ぶくれして寒さを防いでいたのではなかろうか。

おそらく一般庶民は、冬の間、地主など有力者の家で共同労働に従事していたのでしょう。

もう一つ、ハイドンの合唱の素晴らしさを感じます。そういえば、少年時代のハイドンは、ウィーンのシュテファン大聖堂の聖歌隊で歌っていたはず。変声期に解雇されるまで、九年間も活動していたのですから、合唱の扱いは得意分野だったのでしょう。「秋」の合唱も見事でしたが、「冬」の合唱も素晴らしいです。

YouTube にあった動画を貼り付けておきましょう。

(*1):ハイドンのオラトリオ「四季」から「春」を聴く〜「電網郊外散歩道」2016年3月

(*2):ハイドンのオラトリオ「四季」から「夏」を聴く〜「電網郊外散歩道」2015年7月

(*3):ハイドンのオラトリオ「四季」から「秋」を聴く〜「電網郊外散歩道」2017年9月

(*4):オペラ対訳プロジェクト「四季」〜「冬」

日曜日、自宅裏のサクランボ果樹園に設置していた雨避けテントの鉄骨を解体撤去する作業のうち、解体作業がすべて完了したとの連絡がありました。みると、鉄骨用のパイプが取り外され、運搬しやすいように種類別に並べてあります。固定用のクランプも、コンテナに入れて今にも搬出できそうです。

まだ新しいパイプは、欲しい人がいたので、取りに来てもらいます。古いパイプは、金属回収業者に持って行ってもらいます。亡父が工夫して建てた雨避けテントでしたが、週末農業後継者にはいささか負担が重かった。来年は、収穫時のお天気に一喜一憂してしまうかもしれませんし、ムクドリなど野鳥の食害に悩まされるかもしれませんが、もう後戻りはできません。

いずれにしろ、混みあった樹を間伐して、将来的には徐々に経営規模を縮小していけるようになります。そのための重要なステップです。

まだ新しいパイプは、欲しい人がいたので、取りに来てもらいます。古いパイプは、金属回収業者に持って行ってもらいます。亡父が工夫して建てた雨避けテントでしたが、週末農業後継者にはいささか負担が重かった。来年は、収穫時のお天気に一喜一憂してしまうかもしれませんし、ムクドリなど野鳥の食害に悩まされるかもしれませんが、もう後戻りはできません。

いずれにしろ、混みあった樹を間伐して、将来的には徐々に経営規模を縮小していけるようになります。そのための重要なステップです。

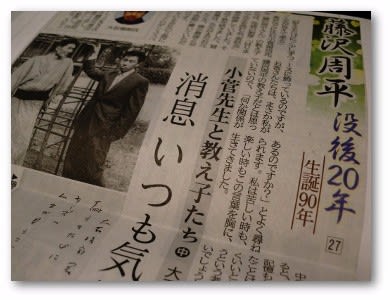

11月29日付け山形新聞に、藤沢周平没後二十年の特集企画の一環として、「小菅先生と教え子たち(下)」が掲載されました。地元鶴岡に残る教え子たちのまとめ役として、学級委員長みたいな役割を果たしたらしい、元JA鶴岡の理事・萬年慶一氏の回です。氏が語る小菅先生の思い出は、ホームルームの時間に読み聞かせをしてくれたこと。とくに印象深いのが『レ・ミゼラブル』で、ジャベール警視の探索の中、マドレーヌ市長が馬車の下敷きとなったフォーシュルバン老人を救い出す場面です。

中学生のまっすぐな心情として、自己の保身を考えるならば見て見ぬふりをするほうが良いのだけれど、目の前で苦しむ老人を救えるのは自分しかいないというジレンマに陥ったマドレーヌ市長の決断が、価値あるものとしてストンと腑に落ちた、ということでしょう。そしてそれが、かつて自分を救ってくれたミリエル司教の教えに忠実であろうとした、愛ある決断だったことも。

若い日のこうした記憶は、意外なほど深いところで影響を残しているものです。老年期に入ると、記憶の底から浮かび上がるエピソードは、穏やかで優しいものでありたいと願うところです。

○

学級図書や「脳天コツン」の話からは、若い中学校教師として楽しく過ごしていたことが想像されますし、「碑が建つ話」の関連の経緯はエッセーで親しいところですが、湯田川中学校での教師生活と教え子たちを終生懐かしく思っていたことがうかがえます。

おそらく、紙面に登場しない教え子たちの中には、言い尽くせない不幸や苦難の人生を送った人もいたことでしょう。小菅留治先生の家庭的な不幸からの回復と作家としての成功を、彼らもまた我が事のように喜び、励みにし、勇気づけられていたのではなかろうか。そして、先生もまた、教え子たちの「その後」を気にかけ、幸せを念じながら、様々な人生の哀歓を感じつつ、作品の中にあたたかく投影していたのではなかったか、と思います。

中学生のまっすぐな心情として、自己の保身を考えるならば見て見ぬふりをするほうが良いのだけれど、目の前で苦しむ老人を救えるのは自分しかいないというジレンマに陥ったマドレーヌ市長の決断が、価値あるものとしてストンと腑に落ちた、ということでしょう。そしてそれが、かつて自分を救ってくれたミリエル司教の教えに忠実であろうとした、愛ある決断だったことも。

若い日のこうした記憶は、意外なほど深いところで影響を残しているものです。老年期に入ると、記憶の底から浮かび上がるエピソードは、穏やかで優しいものでありたいと願うところです。

○

学級図書や「脳天コツン」の話からは、若い中学校教師として楽しく過ごしていたことが想像されますし、「碑が建つ話」の関連の経緯はエッセーで親しいところですが、湯田川中学校での教師生活と教え子たちを終生懐かしく思っていたことがうかがえます。

おそらく、紙面に登場しない教え子たちの中には、言い尽くせない不幸や苦難の人生を送った人もいたことでしょう。小菅留治先生の家庭的な不幸からの回復と作家としての成功を、彼らもまた我が事のように喜び、励みにし、勇気づけられていたのではなかろうか。そして、先生もまた、教え子たちの「その後」を気にかけ、幸せを念じながら、様々な人生の哀歓を感じつつ、作品の中にあたたかく投影していたのではなかったか、と思います。

11月28日付け山形新聞に、藤沢周平没後二十年の特集の一環として、「小菅先生と教え子たち(中)」が掲載されました。前回と同様に、ノートに切り抜いて貼り付け、読み返しております。今回は、大石梧郎氏の回想です。

これは、師弟が互いの近況を報告していた「泉話会」で、大石氏が最後に書いてもらった色紙だそうです。湯田川中学を卒業し高校に進んだけれど事情により中退して16歳で上京、金属加工・金型設計製作会社に勤務し、29歳で独立、と経歴にありますので、たぶん独立する前後の時期のはずです。人生の辛酸をなめたであろう先生の姿を見ながら、会社を立ち上げた頃のことを、現在は大石工業会長として回想するとき、この色紙にこめられた肯定と励ましに背中を押されるような感じを持ち、懐かしくありがたく思い出されることでしょう。

氏は東京在住であったために、駆け出しの時代に療養所まで出かけて小菅先生を見舞っているようです。背広姿の20歳の若者の傍らで浴衣姿の小菅先生が笑顔を見せている写真は、作家と言うよりはやはり「先生」の笑顔でしょう。療養所を出た「先生」が業界新聞の記者をしていた時代のことも、氏はある程度承知していたのかもしれません。恩師を敬慕し、心の支えとしている元生徒が、大人になっても先生の人柄を尊敬できるというのは、たぶん実に幸せなことでありましょう。氏は、取材を受けた記者から、

ものだけれど、「小菅先生は一度としてそのようなおねだりはしなかったそうです」とのエピソードを引き出しています。記者を逆取材したようなこの挿話が、実に何というか、藤沢周平らしさを感じさせます。

「耐えるたびに / 少しずつ / 人生が見えてくる」

これは、師弟が互いの近況を報告していた「泉話会」で、大石氏が最後に書いてもらった色紙だそうです。湯田川中学を卒業し高校に進んだけれど事情により中退して16歳で上京、金属加工・金型設計製作会社に勤務し、29歳で独立、と経歴にありますので、たぶん独立する前後の時期のはずです。人生の辛酸をなめたであろう先生の姿を見ながら、会社を立ち上げた頃のことを、現在は大石工業会長として回想するとき、この色紙にこめられた肯定と励ましに背中を押されるような感じを持ち、懐かしくありがたく思い出されることでしょう。

氏は東京在住であったために、駆け出しの時代に療養所まで出かけて小菅先生を見舞っているようです。背広姿の20歳の若者の傍らで浴衣姿の小菅先生が笑顔を見せている写真は、作家と言うよりはやはり「先生」の笑顔でしょう。療養所を出た「先生」が業界新聞の記者をしていた時代のことも、氏はある程度承知していたのかもしれません。恩師を敬慕し、心の支えとしている元生徒が、大人になっても先生の人柄を尊敬できるというのは、たぶん実に幸せなことでありましょう。氏は、取材を受けた記者から、

「ほとんどの作家は自分の作品が映画化、ドラマ化されると決まると、必ずと言っていいほど主演の俳優と一緒の食事をねだる」

ものだけれど、「小菅先生は一度としてそのようなおねだりはしなかったそうです」とのエピソードを引き出しています。記者を逆取材したようなこの挿話が、実に何というか、藤沢周平らしさを感じさせます。

藤沢周平が没して二十年になります。そういえば、没後十年のときも、様々なイベント等の様子を記事にしていましたので、あれからもう十年になるのかと感無量です。今年も、山形新聞でいろいろな企画をしていますが、最近「おや」と思ったのが「小菅先生と教え子たち」という記事でした。藤沢周平というペンネームで有名作家として知られる前に、東京在住の教え子たちを中心に交流を続けていたことは、作家本人も書いておりますので、ある程度は承知しておりました。でも、今回のように一回に一人ずつ、教え子の視点で、有名作家であるとともに敬愛する恩師でもある人のことを語ってもらうという企画は、たいへん興味深いものです。

11月27日付けの「工藤司朗」氏の回は、病癒えて結婚し娘一人を得たばかりなのにその妻を亡くすという苦難を経て、縁あって再婚するに至る時期の、まだ勤め人と作家という二足のわらじをはいていた頃の話が中心です。静岡在住の同期生の松田君からの電話で、小菅先生が「藤沢周平」というペンネームで「オール讀物」新人賞の候補になっているという話を聞き、早速買い求めてこれを読み、感激して先生の勤め先に電話をするところから交流が始まります。このあたりの経緯は、後に役員となった建築資材販売施工会社員という工藤氏の積極性を表すものでしょう。積極的に前に出ようとはしない恩師を引っ張り出した教え子たちの活力が、ともすれば後ろ向きになりがちな作家の暗い情念に、時折、陽光を照らすようなものであったのかもしれません。でなければ、その後の師弟の交流が長く続くものとはなりにくかったのではないかと思います。

直木賞の受賞の際に、先輩と二人で万年筆を贈ったとありますが、それがあのパーカーの万年筆だったのでしょう。二人が教え子たちを代表し、副担任だった大井晴先生とともに授賞式に招待されたのは、返礼の意味もあったのかもしれません。

11月27日付けの「工藤司朗」氏の回は、病癒えて結婚し娘一人を得たばかりなのにその妻を亡くすという苦難を経て、縁あって再婚するに至る時期の、まだ勤め人と作家という二足のわらじをはいていた頃の話が中心です。静岡在住の同期生の松田君からの電話で、小菅先生が「藤沢周平」というペンネームで「オール讀物」新人賞の候補になっているという話を聞き、早速買い求めてこれを読み、感激して先生の勤め先に電話をするところから交流が始まります。このあたりの経緯は、後に役員となった建築資材販売施工会社員という工藤氏の積極性を表すものでしょう。積極的に前に出ようとはしない恩師を引っ張り出した教え子たちの活力が、ともすれば後ろ向きになりがちな作家の暗い情念に、時折、陽光を照らすようなものであったのかもしれません。でなければ、その後の師弟の交流が長く続くものとはなりにくかったのではないかと思います。

直木賞の受賞の際に、先輩と二人で万年筆を贈ったとありますが、それがあのパーカーの万年筆だったのでしょう。二人が教え子たちを代表し、副担任だった大井晴先生とともに授賞式に招待されたのは、返礼の意味もあったのかもしれません。

見知らぬ街で知らない道路を車で走るときは、ほんとにカーナビ頼りになりがちで、何度も同じルートをうろうろしてしまいます。ところが、土地勘のある街だと、多少まちがえてもすぐに本来のルートに戻ることができます。この「修正の速さ」が、土地勘のおかげだと感じます。かすかな記憶が鮮明によみがえることもあります。例えば鶴岡市の場合、また仙台市の場合。

若い頃に、山形県にUターンしてすぐに移り住んだ鶴岡市は、中央部の公園内のテニスコートはなくなり、西部に国道七号線が新しく通ってだいぶ様変わりしましたが、でも、市内の基本的な道路の構造は変わっていませんので、妙な道路を知っていて、抜け道に使ったりします。また、仙台市の場合も、駅東部はすっかり再開発されて様変わりし、広瀬通りから駅東に通じる、かつてのX橋のあたりがまるで印象が変わってしまいましたが、駅西部の道路は、仙台西道路が開通したほかはあまり変わっていないようです。

あまりキョロキョロするのはいかにもおのぼりさんみたいですし、よそ見して交通事故に会うのも怖いですが、片側五車線もある仙台市内道路を自然に車線変更して目的地に到着できるというのは、まさしく土地勘のおかげでしょう。カーナビの縮尺自在な地図とともに、ありがたさを痛感します。

若い頃に、山形県にUターンしてすぐに移り住んだ鶴岡市は、中央部の公園内のテニスコートはなくなり、西部に国道七号線が新しく通ってだいぶ様変わりしましたが、でも、市内の基本的な道路の構造は変わっていませんので、妙な道路を知っていて、抜け道に使ったりします。また、仙台市の場合も、駅東部はすっかり再開発されて様変わりし、広瀬通りから駅東に通じる、かつてのX橋のあたりがまるで印象が変わってしまいましたが、駅西部の道路は、仙台西道路が開通したほかはあまり変わっていないようです。

あまりキョロキョロするのはいかにもおのぼりさんみたいですし、よそ見して交通事故に会うのも怖いですが、片側五車線もある仙台市内道路を自然に車線変更して目的地に到着できるというのは、まさしく土地勘のおかげでしょう。カーナビの縮尺自在な地図とともに、ありがたさを痛感します。

先日、老母が年金をおろすのに使う印鑑がないと騒ぎ始めました。これはいよいよボケが始まったかと思ったら、どうもそうではないらしい。夏に大動脈弁閉そく症で入院手術した際の高額医療費が某銀行の普通預金口座に入金されたとの通知はがきとともに、預金通帳と印鑑を私に預けたはずだ、と言います。本人の日記の記述をもとに言われてみると、何かそれらしい記憶がかすかにあるような気もします。

で、探してみたら、私のカバンの中にそっくり入っていました(^o^)/

どうも、帰り道に銀行に立ち寄れるように、カバンに入れたまま忘れてしまったらしい。「うっかり」と「ど忘れ」がボケの初期症状だとしたら、90歳の老母ではなく私の方がぼけてきたのでしょうか(^o^)/

年寄りをボケ呼ばわりする前に、自分の方でも顧みる必要があるみたいです。用心、用心(^o^;)>poripori

で、探してみたら、私のカバンの中にそっくり入っていました(^o^)/

どうも、帰り道に銀行に立ち寄れるように、カバンに入れたまま忘れてしまったらしい。「うっかり」と「ど忘れ」がボケの初期症状だとしたら、90歳の老母ではなく私の方がぼけてきたのでしょうか(^o^)/

年寄りをボケ呼ばわりする前に、自分の方でも顧みる必要があるみたいです。用心、用心(^o^;)>poripori

植物紙の製法を確立し、髪をツルツルにする「リンシャン」を発明し、まだ貴重な砂糖を使ったお菓子「カトルカール」の作り方を知っている幼女マインは、とうとう「身食い」という病気の宿命で、突然に体内の熱が暴れだし、意識を失って倒れます。後援者のベンノは、商業ギルドのギルド長の屋敷へマインを運びますが、ギルド長が同じ病気を持つ孫娘フリーダのために集めた魔術具でマインの命を助けたのは、マインの持つ知識を自分たちのために利用するべく取り込もうという下心があってのことでした。意識が戻ったマインは、魔術具のお金をなんとか支払うことができましたが、大事な知識をポロポロとこぼしてしまう状態です。ギルド長の家の女料理人イルゼは、カトルカールの改良法を知って喜ぶとともに、マインの知識を欲しがります。

「身食い」という病気は、体内にある魔力が原因で、成長とともに魔力があふれ、やがて死に至るのだそうです。それを回避するには、魔力を吸収する魔術具を持っている貴族に一生飼い殺しにされるしかないとのことで、家族は悲しみますが、マインは最後まで家族とともに暮らすことを選択します。

で、途中には進路選択とかいろいろありますが、晴れ着を着たマインとルッツは洗礼式のために神殿に向かいます。その神殿での祈りのスタイルというのが、両手をバンザイして片足を上げるという某グ○コのあれでした。式の最中に思わず笑いだしそうになるのをこらえていると、具合が悪くて倒れたと思われて神殿内の休憩室で休むことになります。そこでみかけたのが神殿の図書室! もうマインは暴走が止まりません。神殿長に直談判して巫女見習いになりたいと申し出ます。

でも、家族は猛反対。平民は灰色巫女にしかなれないし、神殿は孤児が入るもので、家族がいるマインが目指すものではないからです。巫女志願を取り消すためにもう一度神殿に行ったら、マインが「身食い」であることを知った神殿長はマインの家族を召喚し、マインを神殿に入れようと図ります。ところが、神殿長の優しげな顔は表向きで、平民の姿の両親を見たとたんに傲岸不遜な態度に豹変。娘を神殿に入れよという命令を断った両親を極刑に処すとの対応に、ついにマインがキレます。

事態の決着に貢献した神官長は生粋の貴族ですが、いかにもワケアリ風。マインが勝ち取った自宅通勤の青色巫女見習いという立場は、平民でありながら貴族に準じるというものです。ベンノの助言は実に Good Job ! でした。

これで、下町の家族との生活から神殿での生活の比重が大きくなっていきます。契約魔術という形でちらりとしか登場しなかった魔術が、こんどは次第に大きな意味を持ってきます。

「身食い」という病気は、体内にある魔力が原因で、成長とともに魔力があふれ、やがて死に至るのだそうです。それを回避するには、魔力を吸収する魔術具を持っている貴族に一生飼い殺しにされるしかないとのことで、家族は悲しみますが、マインは最後まで家族とともに暮らすことを選択します。

で、途中には進路選択とかいろいろありますが、晴れ着を着たマインとルッツは洗礼式のために神殿に向かいます。その神殿での祈りのスタイルというのが、両手をバンザイして片足を上げるという某グ○コのあれでした。式の最中に思わず笑いだしそうになるのをこらえていると、具合が悪くて倒れたと思われて神殿内の休憩室で休むことになります。そこでみかけたのが神殿の図書室! もうマインは暴走が止まりません。神殿長に直談判して巫女見習いになりたいと申し出ます。

でも、家族は猛反対。平民は灰色巫女にしかなれないし、神殿は孤児が入るもので、家族がいるマインが目指すものではないからです。巫女志願を取り消すためにもう一度神殿に行ったら、マインが「身食い」であることを知った神殿長はマインの家族を召喚し、マインを神殿に入れようと図ります。ところが、神殿長の優しげな顔は表向きで、平民の姿の両親を見たとたんに傲岸不遜な態度に豹変。娘を神殿に入れよという命令を断った両親を極刑に処すとの対応に、ついにマインがキレます。

事態の決着に貢献した神官長は生粋の貴族ですが、いかにもワケアリ風。マインが勝ち取った自宅通勤の青色巫女見習いという立場は、平民でありながら貴族に準じるというものです。ベンノの助言は実に Good Job ! でした。

これで、下町の家族との生活から神殿での生活の比重が大きくなっていきます。契約魔術という形でちらりとしか登場しなかった魔術が、こんどは次第に大きな意味を持ってきます。

本来は11月下旬に行っていた雪囲い作業ですが、今年は風邪を引いたりして遅れてしまい、過日、ようやく終わったところです。毎年のことなので、軽トラックに雪囲い用の資材を積んで母屋の前に搬入し、雪の重みで枝が裂けたり折れたりしないように、がっちりと支えます。

本来は、雪吊り型でも良いのでしょうが、車が道路に出るためには通路を除雪する必要があります。自然に積もった雪に、除雪機で吹き飛ばした雪が加わりますので、がっちりと雪囲いをしておく必要があります。

もう少し隙間を埋める必要がありますが、途中から雨が降ってきましたので、あわてて中断しました。

本来は、雪吊り型でも良いのでしょうが、車が道路に出るためには通路を除雪する必要があります。自然に積もった雪に、除雪機で吹き飛ばした雪が加わりますので、がっちりと雪囲いをしておく必要があります。

もう少し隙間を埋める必要がありますが、途中から雨が降ってきましたので、あわてて中断しました。

週末農業でなんとか維持している我が家の果樹園ですが、自宅裏の雨よけテントの維持が大きな課題になっていました。亡父が設置した雨よけテントは、自力ではビニルを伸展することもたたんで収納することもできません。すべての作業を専門家に依頼してやらざるを得ないのですが、なにせ高所作業なものですから、危険手当も含めてかなりの経費がかかります。実際に何年かの収支を平均してみると、どうも労多くして益少なし、というよりも、むしろ雨よけテントのある自宅裏の果樹園だけでは経費面から赤字になることが多いようです。もうひとつの園地の露地ものと合算してなんとか経営が維持できているようなもので、週末農業には正直言ってお荷物になってきていました。その上、ビニルをかけないむき出しの鉄骨が野鳥のとまり木になって群がり集まるため、食害もばかにならない状態でした。

そんなわけで、サクランボの雨よけテントの解体撤去が、ここ数年越しの課題となっておりましたが、このたび思い切って業者に依頼することにしました。いつもテントを張る作業に来てくれる職人さんが、今回は解体のために来てくれて、少しずつ鉄骨の解体撤去を進めています。お天気の模様を見ながらの作業ですが、土日で二棟の解体が終わったところです。

今まで見慣れた鉄骨のある風景が一変し、空が広くなったような感じがします。全部の作業が完了するまでにはまだ日数がかかりますが、こんどは園地の草刈りも楽になることでしょう。

そんなわけで、サクランボの雨よけテントの解体撤去が、ここ数年越しの課題となっておりましたが、このたび思い切って業者に依頼することにしました。いつもテントを張る作業に来てくれる職人さんが、今回は解体のために来てくれて、少しずつ鉄骨の解体撤去を進めています。お天気の模様を見ながらの作業ですが、土日で二棟の解体が終わったところです。

今まで見慣れた鉄骨のある風景が一変し、空が広くなったような感じがします。全部の作業が完了するまでにはまだ日数がかかりますが、こんどは園地の草刈りも楽になることでしょう。

過日、行きつけの書店に新刊書の予約をした際に、同店では音楽CDも扱うことから、ダメ元で音楽CDを注文してみました。カールマンの喜歌劇「チャールダーシュの女王」、ルドルフ・ビーブル指揮ウィーン・フォルクスオーパーの1985年来日公演の録音です。案の定、「品切れです」と言われてしまいました(^o^)/

Amazon ではどうか? 残念ながら、Amazon にも新品の在庫はないようです。NAXOS には過日の記事(*1)のとおり録音がありますし、他の録音もあるようですが、やはりストーリーや歌詞など、解説書は日本語のほうがありがたい。ルドルフ・ビーブル盤は、解説がエクストラ・トラックに入っているようなので、こちらをもう少し探してみることにします。

で、次に考えることは YouTube でしょう。全曲は無理でも、有名どころのアリアなどはけっこう登録されているようです。例えばこんなふうに。

Anna Netrebko - Heia, in den Bergen - Die Csárdásfürstin

うーむ、ディーヴァだなあ(^o^)/

このオペレッタ「チャールダーシュ侯爵夫人」を知ったのは単身赴任時代で、やはり NAXOS のオペレッタ名曲集(2)でした。このときは、イングリド・ケルテシのソプラノで、「巫女の祈りみたい」などと感想を残して(*2)おりますが、このネトレプコの歌を観て聴いて、誇り高く妖艶なジプシー歌手という設定を納得しているところです(^o^)/

(*1):某公共図書館に登録しNAXOS Music Libraryを初めて利用する〜「電網郊外散歩道」2017年8月

(*2):ナクソスの「ザ・ベスト・オブ・オペレッタ第2集」を聴く〜「電網郊外散歩道」2007年6月

Amazon ではどうか? 残念ながら、Amazon にも新品の在庫はないようです。NAXOS には過日の記事(*1)のとおり録音がありますし、他の録音もあるようですが、やはりストーリーや歌詞など、解説書は日本語のほうがありがたい。ルドルフ・ビーブル盤は、解説がエクストラ・トラックに入っているようなので、こちらをもう少し探してみることにします。

で、次に考えることは YouTube でしょう。全曲は無理でも、有名どころのアリアなどはけっこう登録されているようです。例えばこんなふうに。

Anna Netrebko - Heia, in den Bergen - Die Csárdásfürstin

うーむ、ディーヴァだなあ(^o^)/

このオペレッタ「チャールダーシュ侯爵夫人」を知ったのは単身赴任時代で、やはり NAXOS のオペレッタ名曲集(2)でした。このときは、イングリド・ケルテシのソプラノで、「巫女の祈りみたい」などと感想を残して(*2)おりますが、このネトレプコの歌を観て聴いて、誇り高く妖艶なジプシー歌手という設定を納得しているところです(^o^)/

(*1):某公共図書館に登録しNAXOS Music Libraryを初めて利用する〜「電網郊外散歩道」2017年8月

(*2):ナクソスの「ザ・ベスト・オブ・オペレッタ第2集」を聴く〜「電網郊外散歩道」2007年6月