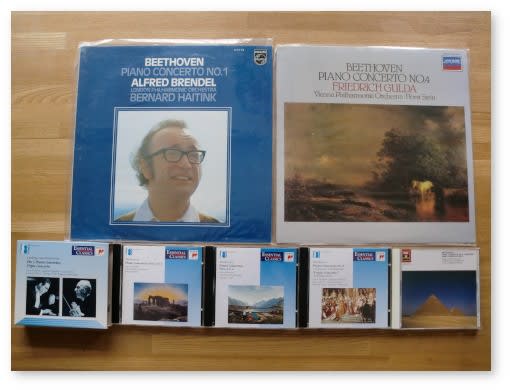

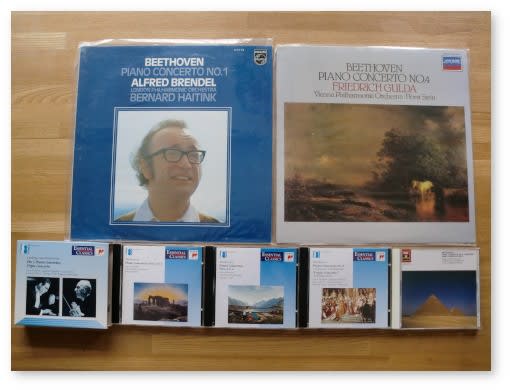

前回のモーツァルトから約10ヶ月ぶりの記事です。ベートーヴェンの作品に親しんだ最初は、たぶん「エリーゼのために」や「月光」などのピアノ曲だと思います。「田園」や「運命」などの交響曲の迫力や力強さなどにも魅せられましたが、苦しかった若い時代に慰められ支えられもしたのは、後期のピアノ・ソナタ、すなわち第30番・第31番・第32番を含むアルフレート・ブレンデルのヴォックス録音、すなわち日本コロムビアのダイヤモンド1000シリーズのLPレコードでした。その後、バーンスタインがウィーンにデビューした時のテレビ放送で、ピアノ協奏曲第1番の颯爽とした魅力を知りましたし、NHK-FMで知ったグルダ(Pf)とホルスト・シュタイン盤でピアノ協奏曲第4番の堂々たる佇まいと詩情に魅了されました。

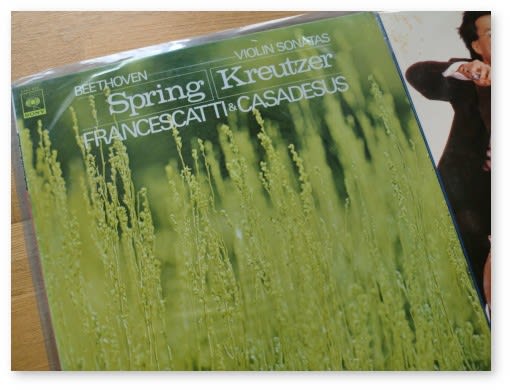

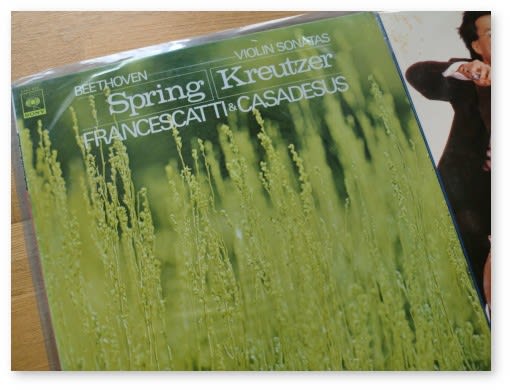

ジョージ・セルとクリーヴランド管による交響曲全集のLPを購入したのは、たしか学生時代の夏休みのアルバイトで、だったかと思います。この中では、録音は古いけれど第3番「英雄」や第1番のフレッシュさがお気に入りとなりました。ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」やチェロソナタ第3番の雄大さを知ったのも、LP時代でした。

LPの時代にも、七重奏曲などは好んで聴いていましたが、懐具合も少し潤沢になったCDの時代には、交響曲全集を書い直し、ピアノ協奏曲全集や弦楽四重奏曲全集、ヴァイオリンソナタ全集を購入し、ゲルバーのピアノ・ソナタ新録音をリアルタイムに集めるなど、少々「集める」ほうに力点が置かれた面がありましたが、一方で「ミサ・ソレムニス」やスーク・トリオによるピアノ三重奏曲集など、範囲が広がって行った時期でもありました。また、歌劇「フィデリオ」(LD)も、少々堅苦しさはあるけれど、理想を歌い上げる光と影の両面を描いているのはすごいと思います。

そんなわけで、近年よく聴く回数の多いお気に入りの作品は、以前とは少しだけ顔ぶれが異なってきていますが、

- ピアノ協奏曲第4番

- ヴァイオリンソナタ第5番「春」

- 交響曲第6番「田園」

- ピアノソナタ第31番

- チェロソナタ第3番

- ピアノ三重奏曲第7番「大公」

- 弦楽四重奏曲第1番

- 歌劇「フィデリオ」

となりました。モーツァルトに続き反則で8曲を選んでしまいましたが、次点は

ピアノ協奏曲第1番、ヴァイオリン協奏曲、ピアノソナタ第8番「悲愴」、交響曲第3番「英雄」、弦楽四重奏曲第7番、など

でしょうか。いずれもみな第一線のお気に入り曲ばかりで、これは当初の「5曲程度」というしばりのほうが無理筋というものでしょう。

◯

曲名だけ列挙されても…という方もおられるでしょうから、一部を動画でご紹介いたしましょう。

Beethoven: Piano Concerto No. 4, Fleisher & Szell (1959) ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番 レオン・フライシャー(Pf)、ジョージ・セル指揮クリーヴランド管

つづいてスプリング・ソナタを庄司紗矢香の演奏で。

Sayaka Shoji and Gianluca Cascioli play Beethoven : Violin Sonata No.5 in F major, Op.24 "Spring"

雄渾な「チェロソナタ第3番」をメネセス(Vc)とピレシュ(Pf)で。

Meneses, Pires - Beethoven - Cello Sonata No 3 in A major, Op 69

次はいわゆる「大公トリオ」です。

Beethoven: Piano Trio No. 7, Beaux Arts Trio (1964) ベートーヴェン ピアノ三重奏曲第7番 ボザール・トリオ

こうしてみると、FM放送などがきっかけとなりLPの時代に1枚1枚だいじに集めて聴きなじんだ曲が、好みのベースを作っているように感じます。記憶しておける数百枚の範囲が、お気に入りコレクションの中核をなす、ということなのでしょう。まだまだ未撮影の雑多なCDもありますが、せっかく写真を撮った分は記録のためにもう少し載せておきましょう。

▲ゲルバーによるピアノソナタと、セル&ウィーンフィルによる劇音楽「エグモント」

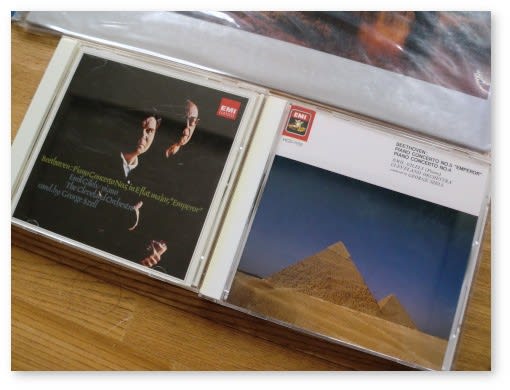

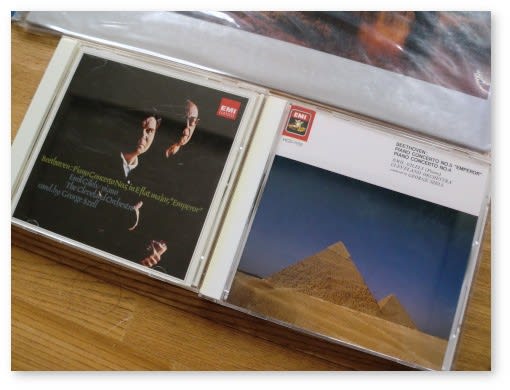

▲エミール・ギレリスとセル&クリーヴランド管が共演したピアノ協奏曲

▲パールマンのヴァイオリン協奏曲、ヤン・パネンカ(Pf)によるピアノ協奏曲第5番、アシュケナージの初期ピアノ・ソナタの録音など。

▲スークとパネンカによるヴァイオリン・ソナタ全集、スーク・トリオによるピアノ三重奏曲全集など

▲ミサ・ソレムニス