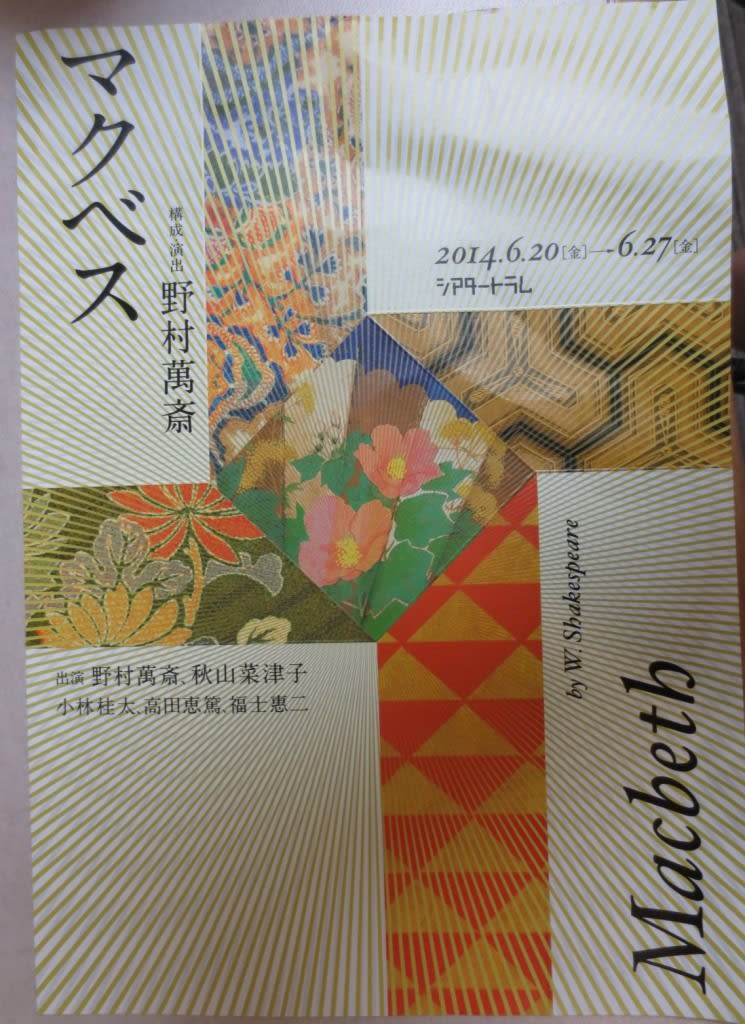

久しぶりに東京で演劇を見る機会があった。すでに前売り券は完売だったが、当日券を求めたら、立ち見も大勢いる中、席が取れた。当日買い求める観客のための配慮がなされていることに感謝。久しぶりの小劇場三軒茶屋の「シアタートラム」はなかなかいい。狂言師の野村萬斎さんは現在世田谷パブリックシアターの芸術監督でもある。狂言役者としての身体や型で鍛えられた身体が果敢に現代劇に挑戦している姿は、やはり玉三郎に見るように東西の世界の融合、理解、境界の超越に向かっている第一人者であることは確かなのだろう。

90分、5人で演じられるマクベス、あっという間に『風呂敷』三間四方の舞台は幕を閉じた。美しく残酷な心理劇、森羅万象の矛盾を希望を可能性を無残さを悪意を、魔女/悪、自然の意志、矛盾、過酷さ、希望、野心、不安、恐怖、殺意、「綺麗はきたない、きたいないは綺麗」、シンプルの中に奥深さが走る、漂う、観られている主人公たち、マクベスとマクベス夫人、夫人の名前はない。、マクベス夫人はぬぐえない、消えない血の色に苦しみ、死んでいく。魔女たちの予言を盲信し、野心を増長させ、マクベス死んでいく。宇宙の、地球の世界の塵、ごみになっていくマクベス!権力、野心、地位、王冠に見せられた男が、過度的な王の地位に安んじることができなかった欲望に苦しめられる。

マクベスと夫人、対峙する魔女たち、暗喩する者たち、内面も矛盾の闇、希望、欲動、甘い権力の誘因(しかし、満たされない心・虚)、野心に襲われるままに、乗せられるままに権力の名において血を流し続ける男とその妻の物語。心理劇で、例の有名な明日、そして明日、の独白が妻の死の後の消失感の中で唱えられること、悪魔のような男(ではなく、普通の男だったのかもしれないが、ふと罠にはまって)が、愛妻家であったことなど、普通の男が身の丈に合わない衣装を着けて、その似合わない衣装との隙間を埋めようと焦れば焦るほど、血にまみれて言った物語ー。思い込みの悲劇にも似て、自らの良識のセンスに破局(ステイタスの上昇の蜜)がやってきて、バランスを崩したおとこの悲劇だったのか?いかようにもまた解釈が可能だということに驚く。

この間、野村萬斎の「リチャード三世」は神戸で見て「オイディプス王」「まちがいの狂言」は録画で観た。萬斎さんはどちらかというとマッチョのイメージがしない中性的な魅力で迫ってくる。とりわけ美男子でもなく、背丈が高いわけでもない。平凡な顔立ちで平凡な身体がその型芝居の狂言では生き生きと迫ってくる。太い声音が魅力的な狂言でもある。声の演技はいいね。とりわけ、その現代劇の演技がとても魅力的だとも思えないのだが、芝居の構成・演出は全体のイメージ、五感が問われる。美しい舞台だった。とりわけ、大きな三間四方サイズの風呂敷がその舞台の世界として登場する仕掛け、お能の雰囲気、狂言の雰囲気、それに西欧的な作品のもつ世界がミックスされ独特な死生観が世界観が耳目をわくわくさせた。風呂敷、蜘蛛、サソリ、赤い糸、光、醜い姿態(動作)、視的イメージとリズム・音楽、効果など、文化のコンテキストがそのまま日本的で森羅万象が物語の背後にあふれていた。

マクベス夫人は秋山奈津子、紀伊国屋演劇賞個人賞、杉村春子賞、第14回読売演劇大賞優秀女優賞受賞の実力者。とりわけ美人ではないが、個性的でそそっとしたイメージである。癖のある迫力は感じられなかった。魔女を演じた高田恵篤一、福土恵二、小林圭太一が多様な役回りで見せた。彼らあってのマクベスとその夫人である。

河合祥一郎と野村萬斎の対談は奥深い。シェイクスピアが東西融合のコア作品だということは念頭に置かざるをえないところがある。

(以下は買い求めたパンフから)

能面の男、蜘蛛の糸

森が動く場面、紅葉の葉が散る美しさ!