中身に触れる余裕がないのですが、歌三絃論として秀逸ですね。

柳節と天川節が大和の組歌と一致するということはーー?

御膳踊りの発生と女踊や御冠船踊の体系の成立?

新しい論の展開に驚きがあります。歌三絃、歌三線を嗜み、極めたいと考えている方々には必読の書になりますね。

体系的に琉球史や琉球文学を学んでこなかったゆえに、見逃してきたものがあるのではないかと危惧します。古典の体系や、大和との比較研究など疎いところですが、影響関係はかなりあったかもしれませんね。東恩納寛惇さんは凄い方だったのですね。伊波普猷は読んでも寛惇さんの著書をじっくり読むということはなかったのですー。読まなければですね。やれやれ!キリがないし、時間がない。

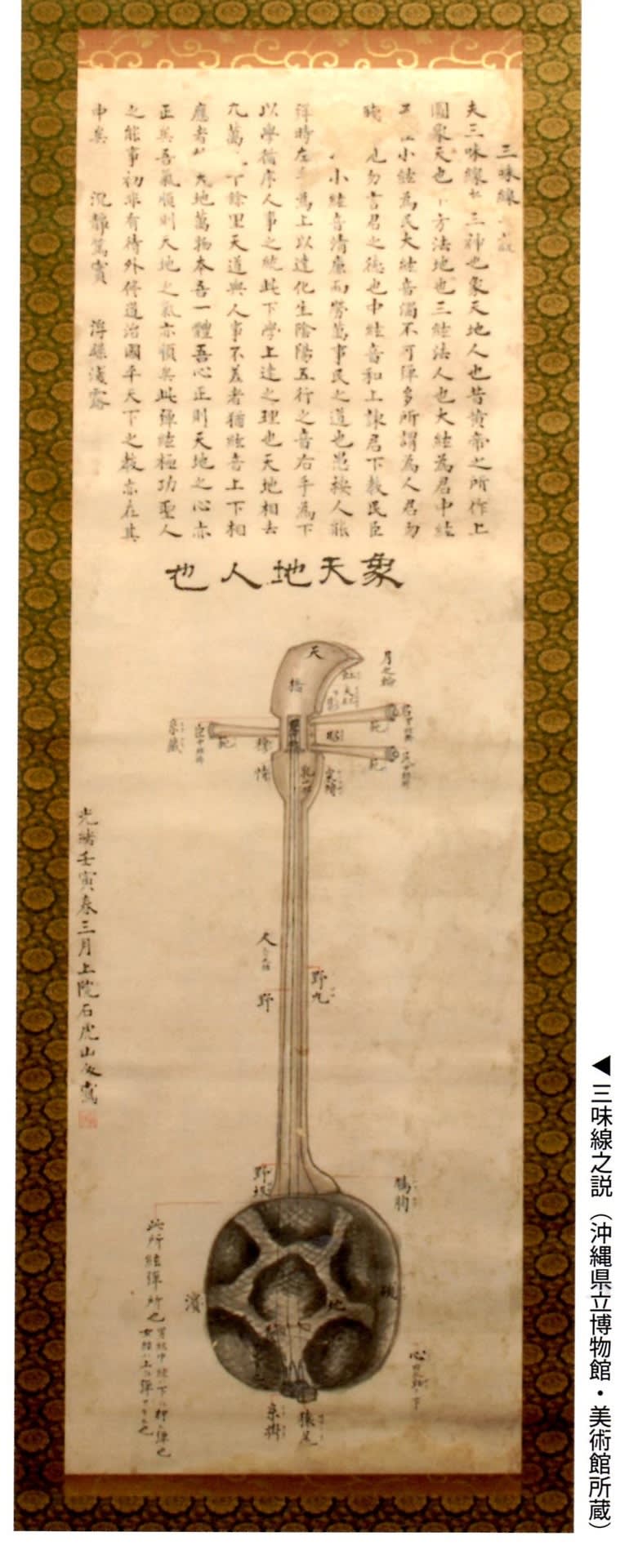

以下著書の中から転載です!是非著書を購入して御覧ください!三線の名称も和語が多いのですね。琉球語は後からですか?

遊女の歌三線に興味を持っています。士族層とそして遊里のジュリ(芸妓)が歌三絃になじんでいたのですね。芸の根のところにある艶は無視できないですね。堅苦しいものではなかったはずですので、遊女ノ三絃も出てきますね。歌三線、艶ですね。魂の叫び、魂こふ、歌掛け、魂恋ふですよね。

美しい楽童子たちですね。片膝立ちは興味深いです。組踊も片膝立ちですね。当時の座り方だったのでしょうね。