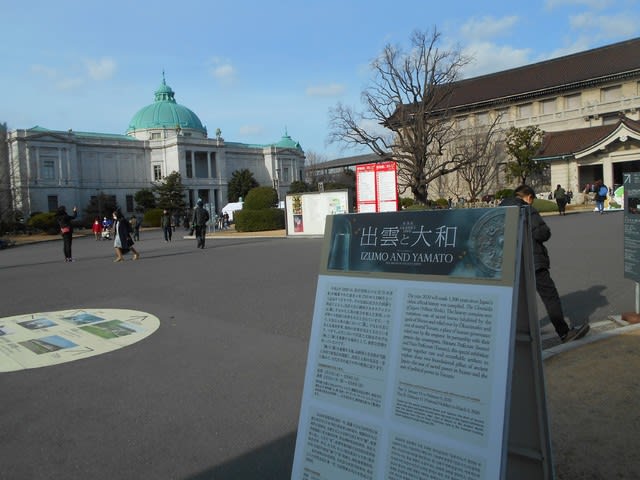

「日本書紀成立1300年 出雲と大和展」に行ってきました(2020.1.15~3.8)@東京国立博物館 平成館

早割りペアチケットで家族と行ってきました「日本書紀成立1300年 出雲と大和展」(2020.1.17)

すぐ隣の東京国立博物館本館では ちょうど「高御座(たかみくら)と御帳台」も公開中で長蛇の列でした!

第1章 巨大本殿 出雲大社

入ってすぐに巨大な心御柱(出雲大社境内遺跡出土) そして宇豆柱(同)があり圧倒されました (チラシの左上の写真)

出雲大社は日本神話などに伝承が語られていますが 659年に斉明天皇によって修造されました 私も昔行ったことがあります

また 出雲大社本殿の模型もそれは大きく 古代祭祀に使われた勾玉などは 沖ノ島の写真展(2017年世界遺産登録時開催)を思い出しました 大陸から材料を得ていたものもあります

第2章 出雲 古代祭祀の源流

珍しかったのは 古代ローマで生産されたガラスを 中国で再加工したという弥生時代の管玉が 出雲市から出土されたというものでした 出雲弥生の森博物館保管のものです

銅鉾や銅剣が大量に出土された様子を示していました こんなにたくさんの銅鐸は初めて見ました

いずもでは青銅器による祭祀から 四隅突厥型墳墓に祭祀の場が移ってゆきました ← この言葉 出たんですよね~世界遺産検定過去問に(;´∀`)

第3章 大和 王権誕生の地

王権の鏡 円筒埴輪 車輪石 鉄弓や鉄矢(装飾用) 鏡などが展示されていましたが すべて4世紀古墳時代のものです 奈良は前方後円墳が多いのですね

途中で 「いずもの国造祝詞」が流れていました これは書き文字と読み方が異なっており興味深く何度も聞きました

藤ノ木古墳から 金銅装鞍金具が出土したものもありました やはり古墳時代6世紀のものです 東アジア随一のきらびやかな馬具とのこと

埴輪の馬曳きと飾り馬 これは世界史の教科書で写真をみたことがありますね

古事記の上巻(道果本←写本)は 南北朝時代のものです

埴輪 見返りの鹿(チラシの写真下) これは表情がかわいい! 松江市出土です(古墳時代)

第二会場まであり けっこう見ごたえがあります

第4章 仏と政(まつりごと)

ここは仏像が多く 四天王像(唐招提寺や 島根のものもあり) 観音菩薩立像等 すっかり奈良に行った気分になれました

雅楽に使われたという伎楽面もさまざまな表情のものがありました

キリによって彫られた一木彫像 十一面観音菩薩立像 これは頭の上に合計で11個の菩薩の小さな顔が彫られており やはり歴史の教科書にも出てきますね ぐるりとまわって眺めました

↑

唯一撮影OKの 法隆寺金堂壁画 複製陶板(第一号壁) これは令和元年に作られたそうです

111点の展示をじっくり見てから帰りました 上野公園はチューリップがきれいに咲いていました♡

「日本書紀成立1300年 出雲と大和展」(2020.1.15~3.8)は こちら

美術館・ギャラリーランキング

美術館・ギャラリーランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

早割りペアチケットで家族と行ってきました「日本書紀成立1300年 出雲と大和展」(2020.1.17)

すぐ隣の東京国立博物館本館では ちょうど「高御座(たかみくら)と御帳台」も公開中で長蛇の列でした!

第1章 巨大本殿 出雲大社

入ってすぐに巨大な心御柱(出雲大社境内遺跡出土) そして宇豆柱(同)があり圧倒されました (チラシの左上の写真)

出雲大社は日本神話などに伝承が語られていますが 659年に斉明天皇によって修造されました 私も昔行ったことがあります

また 出雲大社本殿の模型もそれは大きく 古代祭祀に使われた勾玉などは 沖ノ島の写真展(2017年世界遺産登録時開催)を思い出しました 大陸から材料を得ていたものもあります

第2章 出雲 古代祭祀の源流

珍しかったのは 古代ローマで生産されたガラスを 中国で再加工したという弥生時代の管玉が 出雲市から出土されたというものでした 出雲弥生の森博物館保管のものです

銅鉾や銅剣が大量に出土された様子を示していました こんなにたくさんの銅鐸は初めて見ました

いずもでは青銅器による祭祀から 四隅突厥型墳墓に祭祀の場が移ってゆきました ← この言葉 出たんですよね~世界遺産検定過去問に(;´∀`)

第3章 大和 王権誕生の地

王権の鏡 円筒埴輪 車輪石 鉄弓や鉄矢(装飾用) 鏡などが展示されていましたが すべて4世紀古墳時代のものです 奈良は前方後円墳が多いのですね

途中で 「いずもの国造祝詞」が流れていました これは書き文字と読み方が異なっており興味深く何度も聞きました

藤ノ木古墳から 金銅装鞍金具が出土したものもありました やはり古墳時代6世紀のものです 東アジア随一のきらびやかな馬具とのこと

埴輪の馬曳きと飾り馬 これは世界史の教科書で写真をみたことがありますね

古事記の上巻(道果本←写本)は 南北朝時代のものです

埴輪 見返りの鹿(チラシの写真下) これは表情がかわいい! 松江市出土です(古墳時代)

第二会場まであり けっこう見ごたえがあります

第4章 仏と政(まつりごと)

ここは仏像が多く 四天王像(唐招提寺や 島根のものもあり) 観音菩薩立像等 すっかり奈良に行った気分になれました

雅楽に使われたという伎楽面もさまざまな表情のものがありました

キリによって彫られた一木彫像 十一面観音菩薩立像 これは頭の上に合計で11個の菩薩の小さな顔が彫られており やはり歴史の教科書にも出てきますね ぐるりとまわって眺めました

↑

唯一撮影OKの 法隆寺金堂壁画 複製陶板(第一号壁) これは令和元年に作られたそうです

111点の展示をじっくり見てから帰りました 上野公園はチューリップがきれいに咲いていました♡

「日本書紀成立1300年 出雲と大和展」(2020.1.15~3.8)は こちら

美術館・ギャラリーランキング

美術館・ギャラリーランキング