9月16日(水)は、2020年8月の『涼を求めて「田谷の洞窟」』では休園日で入れなかった日比谷花壇大船フラワーセンターに行ってみました。

折角なので、大船駅西口からは次の寺社を回って大船フラワーセンターに行くことにしました。

大船駅西口ー黙仙寺-神明神社-伏見稲荷神社-玉泉寺-龍寳寺-諏訪神社-大船フラワーセンター

<大船観音>

大船駅西口の歩行者デッキを歩いていると観音様が見えました。

道に迷わないで全ての寺社が回れるように、祈願しながらアップで撮ってみました。

<黙仙寺(もくせんじ)>

大船観音の隣にある黙仙寺は前回も訪れていますが、本堂と間違えて寺務所までしか行っていません。

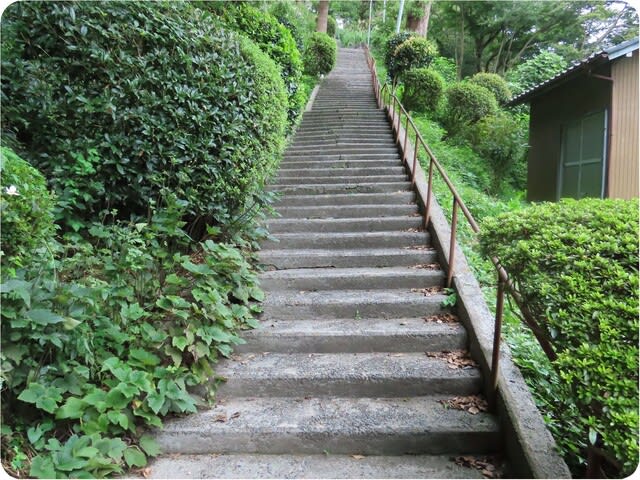

急な階段を上ると、ご覧のような石碑があります。

参道の法面は、ご覧のような四角コンクリートボックスで崩落保護されていました。

寺務所に着いたので撮って、左側にある階段を上ってみました。

階段を上って左に曲がると、ご覧のような参道があって奥の方にはお地蔵様(?)が祀られていました。

取り敢えず、参道の曲がり角に祀られているお地蔵様を撮ってみました。

折角なので、お地蔵様をアップで撮ってみました。

尚、お地蔵様には、左から延命地蔵尊・金剛地蔵尊・厄除地蔵尊と刻まれていました。

ついでに、中央に祀られていた金剛地蔵尊のお顔を撮らせて頂きました。

お地蔵様の右側には、ご覧のような急な石段が続いていました。

石段を上ると、左側にまたお地蔵様が祀られていました。

取り敢えず、観音様とお地蔵様をアップで撮ってみました。

左側のお地蔵様2体には貞剛地蔵尊・霊照地蔵尊と刻まれていました。

左側に、ご覧のような建物がありましたが詳しいことは分かりません。

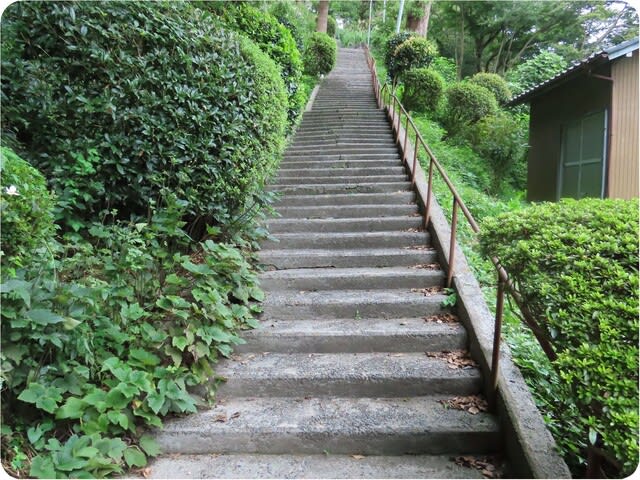

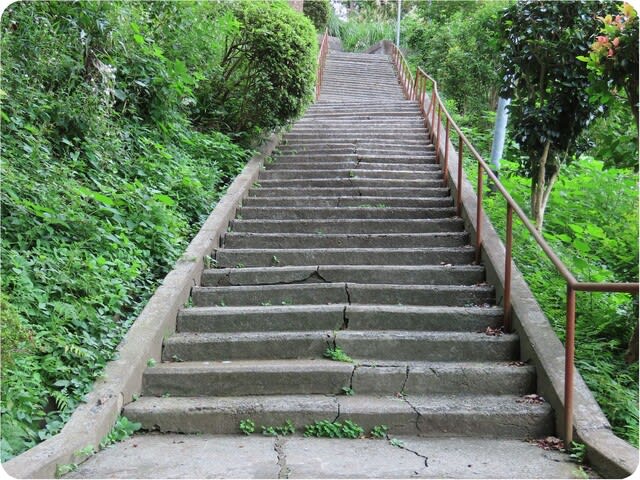

お地蔵様の右側には、ご覧のような急な長い石段が続いていました。

石段の上り口の右側には空き地があって、大船駅の北口方面が見えたので撮ってみました。

一休みした序でに、急な石段を撮ってみました。

石段の上に着いたので、上って来た急な石段を撮ってみました。

石段の左側には、ご覧のような石段が未だ続いていました。

最後の石段を上り切ると、ご覧のような本堂がありました。

本堂の前に着きましたが、本堂のシャッターは閉まっていました。

折角なので、お参りしてから本堂をアップで撮ってみました。

本堂の左側に、西国三十三霊場巡拝記念碑と梁宗和尚塔があったのでアップで撮ってみました。

本堂の先に、黙仙寺墓園があったので入ってみました。

ご覧のような観音様が祀られている墓所があったので撮ってみました。

又、黙仙寺の歴代当主(?)のお墓があったので撮ってみました。

墓園から大船駅の北側をアップで撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

本堂の横を通って、本堂の正面に戻りました。

取り敢えず、本堂正面の境内を撮ってみました。

階段の踊り場から、湘南モノレール乗り場がある大船駅南端が見えたのでアップで撮ってみました。

ご覧のような急な石段を下りて寺務所に向かいました。

石段を下り始めて5分程で、寺務所の手前にある参道に着きました。

ご覧のような参道を通って、黙仙寺の入り口に向かいました。

階段の下にあった標柱「金剛経道場黙仙寺」と山号「無我相山」を撮って黙仙寺を後にしました。

<神明神社に向かう>

大船観音寺の参道入口の左側を通って県道402号線に向かいました。

県道を5分程歩くと、前回も通った玉縄首塚の前に遣って来ました。

折角なので、玉縄首塚碑と六地蔵尊をアップで撮ってみました。

玉縄首塚を後に暫く歩くと、ご覧のようなトンネルがあるので通って先に行きます。

右側に、キキョウ(桔梗)のような花が咲いていたのでアップで撮ってみました。

トンネルの先にある住宅地を通って、右(北)の方にある玉縄児童公園を目指します。

汚水管マンホールの蓋があったので撮ってみましたが、大船は鎌倉市だったのですね!

玉縄児童公園の東側の出入口に着きました。

遊具はあまりありませんが広々とした公園を撮ってみました。

<神明神社(しんめいじんじゃ)>

公園を後に、北へ向かって道なりに5分程歩くと、神明神社の鳥居がありました。

鳥居の右側に、刃が天を向いているような海軍水兵小林不二三 の忠魂碑があったので撮ってみました。

忠魂碑の台には「岡本賛助員中」と刻まれていましたが、碑文は読めませでした。

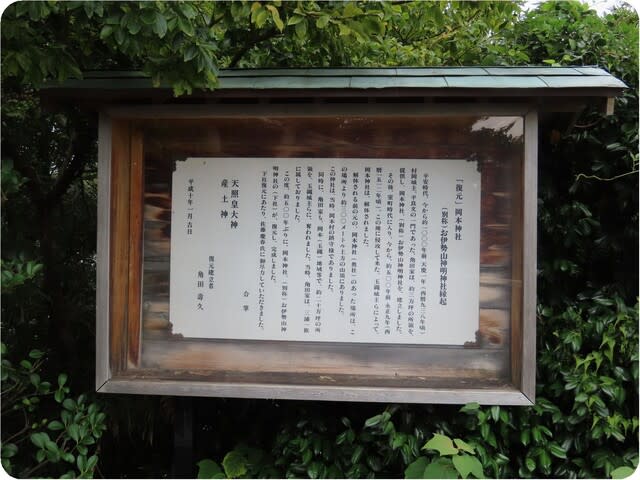

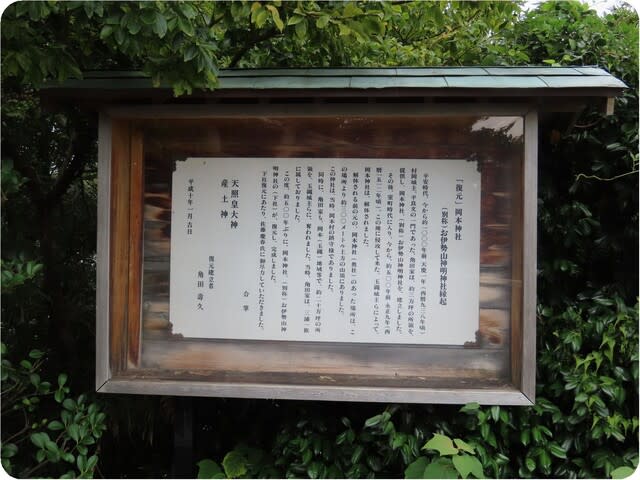

左側には、庚申塔と神明神社の説明案内板がありました。

説明案内板には、「祭神は天照大神(あまてらすおおみかみ) 伊邪諾尊(いななぎのみこと) 創立起源など不詳であるが五穀豊穣と村民の安寧を祈念し崇められてきた。岡本地区の元村社で氏神様とされてきました。・・・」と書いてありました。

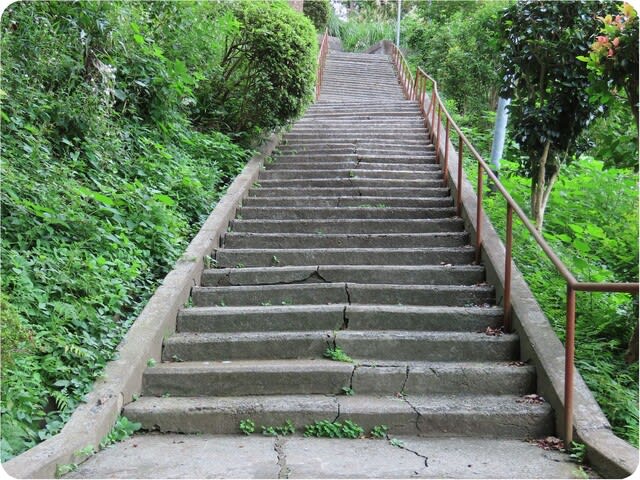

鳥居をアップで撮って急な石段を上ってみました。

石段の上に着くと、ご覧のような境内があったので撮ってみました。

取り敢えず、社殿に行ってお参りすることにしました。

水道がある手水者を撮ってみましたが、身を清める感じはしませんね!

石段の下から社殿を撮ってみました。

社殿では、道に迷わないで寺社回りが出来るようにお参りをしました。

社殿には、ご覧のような神明宮と神輿が祀られていました。

社殿から境内と石段を撮って下りました。

石段の下に青い実が落ちていたのでアップで撮ってみましたが、何の実か分かりません。

境内から急な石段を撮って下に行ってみました。

<伏見稲荷神社の入り口を探す>

神明神社の下に着いたので鳥居をアップで撮って、次の伏見稲荷神社に向かいました。

尚、伏見稲荷神社は左(西)の方にありますが、グーグルマップには神社の入り口の道路は載っていませんでした。

取り敢えず、玉縄児童公園の右(北)側を通って神社に行ってみましたが、途中で行止まりになっていていました。

仕方がないので、来た道を戻って栄光学園に行ける栄光坂に行ってみましたが神社からは遠ざかっていました。再び、来た道を戻って途中で右(北西)に曲がってみましたが行止まりでした。

探し疲れたので玉縄児童公園の西側出入口から園内に入って一休することにしました。

暑かったので、ご覧のような藤の下にあったベンチで一休みしました。

一休みしたので、右側にあった滑り台とベンチのある砂場を撮ってみました。

気を取り直して、最初の行止まりになっていた道に行くと、ご覧のような台地の下に石塔がありました。

堅空地神・青面金剛童子・羽黒山湯殿山月山 三所大権現 供養塔と彫られている石塔をアップで撮ってみました。

伏見稲荷神社は台地に在るかも知れないので、今度は台地の上に行けそうな入り口を探すことにしました。

<伏見稲荷神社>

台地を左側に見ながら北の方に向かって暫く歩くと、ご覧のような入り道がありました。

取り敢えず、入り道に行ってみました。

先に行くと、山道の右側に壊れた井戸(?)と石仏がありました。

地蔵菩薩・観音菩薩・文殊菩薩(?)が祀られていたのでアップで撮ってみました。

手入れがされていないようで、石段の山道には草が生えていました。

石段の踊り場の左側に、ご覧のような横穴があったのでアップで撮ってみました。

踊り場の先は、ご覧のような階段があって上の方には鳥居もありました。

階段の途中で鳥居をアップで撮ってみましたが、階段の両側は草が伸び放題でした。

階段の上に着くと、ご覧のような草が生えている鬱蒼とした広場になっていました。

正面にある階段を上って踊り場で左に曲がるとまた鳥居がありました。

鳥居の先には社殿あって、鳥居には扁額「岡本神社」が掛かっていました。

取り敢えず、社殿をアップで撮ってみました。

途中に、『「復元」岡本神社(別称)お伊勢山神明神社縁起』がありました。

岡本神社は、建立は天慶元年(938)ですが、永正9年(1512)に玉縄北条氏に一旦は解体されましたが、平成10年(1998)に再建されました。

取り敢えず、岡本神社をアップで撮ってみました。

狭い境内から市街地を撮ってみましたが見晴は良くありません。

階段を下りて、鬱蒼とした広場に行ってみました。

階段の右側の草を取り除くと、案内板「この道の由来」がありました。

案内板には、「この道は、岡本神社(別称)お伊勢山神明神社の旧参道があった道です(平安時代から室町時代まで)。」と書いてあって左矢印「←」も出ていました。

矢印に従って、ご覧のような階段を上ってみました。

旧参道の左側に、伏見稲荷神社がありました。

扁額「伏見稲荷」が掛かっている赤い鳥居を撮ってみました。

ついでに、社殿をアップで撮ってみました。

折角なので、伏見稲荷神社の横を通って先に行ってみました。

旧参道は、ご覧のような山道になっていましたが、先には行けそうにありません。

折角なので、斜面の叢を撮って戻ることにしました。

ご覧のような草が生い茂っている山道を下ります。

階段を下りていると、岡本神社からの階段が見えたので撮ってみました。

道路に戻ったので、伏見稲荷神社の入り道を撮ってみましたが、案内板などは出ていませんでした。

尚、ロス時間は、玉縄児童公園で一休みした関係もあって約1時間です。

次の玉泉寺は、南西方向に向かって道なりに5分程歩けば着けそうです。

<玉泉寺(ぎょくせんじ)>

道に迷わないで、ほぼ時間通りに玉泉寺に着きました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りすることにしました。

お参りしてから本堂の向拝を撮って境内を散策してみました。

ご覧のような松の木の下に布袋尊がいたので撮ってみました。

又、六地蔵尊が祀られていたので撮ってみました。

折角なので、本堂を横から撮ってみました。

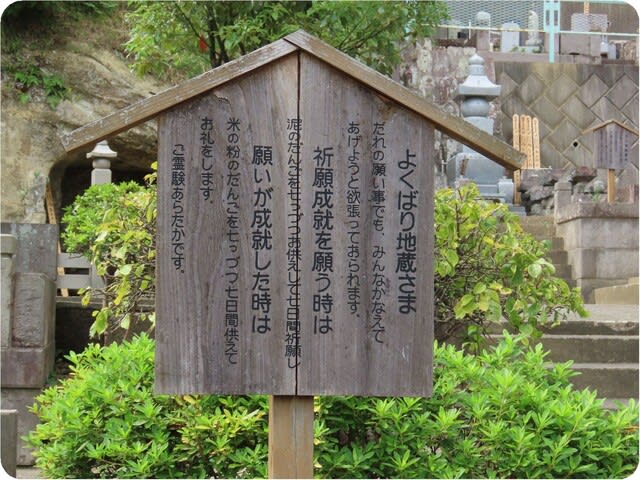

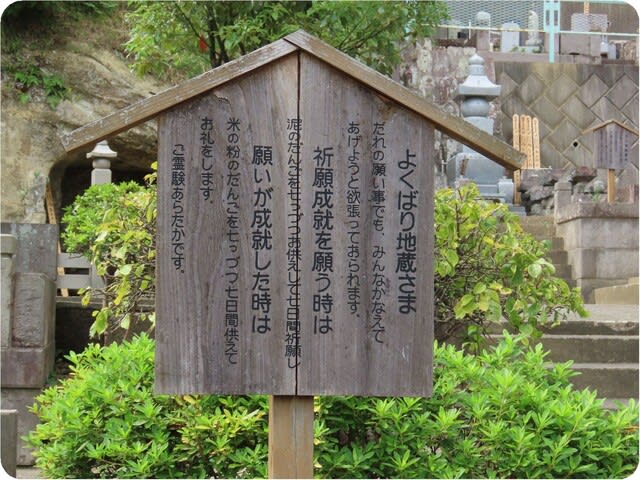

墓地の前に、「よくばり地蔵さま」が立っていたのでアップで撮ってみました。

傍に、説明案内板「よくばり地蔵さま だれの願い事でも、みんなかなえてあげようと頑張っておられます。祈願成就を願う時は泥のだんごを七つづつ七日間祈願し願いが成就した時は米の粉のだんごを七つづつ七日間供えてお礼をします。ご霊験あらたかです。」がありました。

本堂の右側に、行脚姿の弘法大師の銅像があったのでアップで撮ってみました。

再び、本堂を撮って玉泉寺を後にしました。

次は、玉泉寺の西の方にある龍寳寺に行ってみました。

<龍寳寺トンネル>

県道402号線(阿久和鎌倉線)に出たのて、ご覧のようなトンネルを通って先に行ってみました。

トンネルの前に着いたので、上下線に分離されているトンネルを撮ってみました。

ついでに、下り車線のトンネルをアップで撮ってみました。

トンネルの入り口に着いたので入り口を撮ってみました。

トンネルの内部を撮りながら先に行ってみました。

トンネルを出ると、トンネルの名前「龍寳寺トンネル」が分かりました。

ついでに、上下線のトンネルを撮ってみました。

<龍寳寺(りゅうほうじ)>

トンネルから暫く歩くと、龍寳寺の山門に着きました。

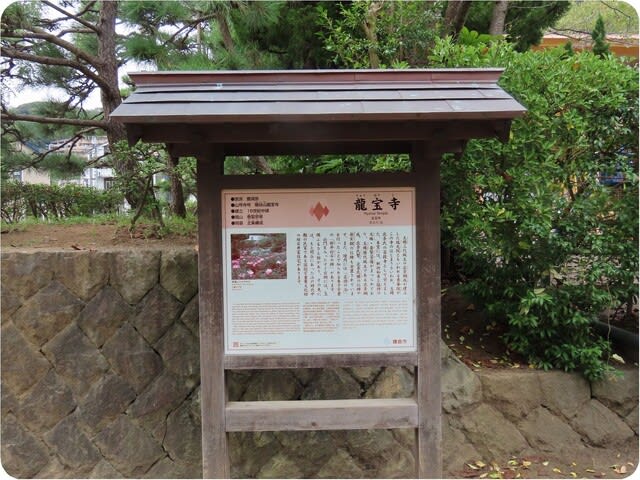

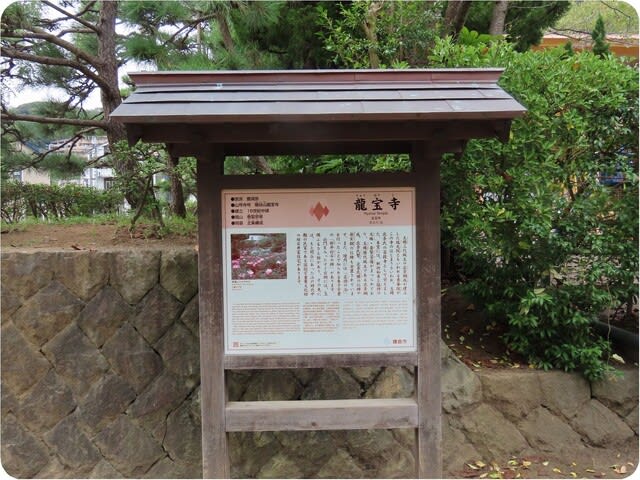

山門の手前に、龍寳寺の説明案内板があったので撮ってみました。

説明案内板には、「玉縄城三代目城主の北条綱成(ほうじょうつなしげ)が建立した瑞光院(ずいこういん)ともいわれる香華院(こうげいん)がこの寺のはじまりといわれ、玉縄北条氏の菩提樹として栄えました。・・・」と書いてありました。

近くに、「陽谷山 龍寳寺 案内」の石碑もあったので撮ってみました。

石碑には、宗派:曹洞宗、本尊:釈迦牟尼仏、本堂:木造銅葺重層入母屋造(昭和35年建立)、山門:江戸時代元禄年間造、文化財の一覧などが刻まれていました。

折角なので、江戸時代の元禄年間に造られた山門を別角度から撮ってみました。

ついでに、山門に掛かっている山号「陽谷山」を撮ってみました。

山門をくぐると、左側に玉縄幼稚園があったので撮ってみました。

幼稚園の横の参道を通って本堂に向かいました。

参道の右側に、百日紅と句碑があったので撮ってみました。

句碑「いざさらば 吾が身散るとも我が心 堅く護らん皇孫の國 功雄」をアップで撮ってみました。

尚、この句は、功雄さんが出撃間際に詠んだ辞世の句みたいです。

ご覧のような参道を通って先に行ってみました。

右側に、小田原北条氏の地侍であったと云われている旧石井家住宅があったので撮ってみました。

左側には、ご覧のような庚申塔があったので撮ってみました。

参道の先に行くと、ご覧のような池もあったので撮ってみました。

ついでに、小菊(?)も咲いていたので撮ってみました。

又、参道の左側には、シャクヤク畑がありました(当然、花は咲いていません)。

シャクヤク畑の先には、ご覧のようながキバナコスモス畑(?)がありました。

素晴らしいキバナコスモスをアップで撮ってみました。

本堂の下に着いたので、堂々と建っている本堂を撮ってみました。

ついでに、左側にあった広々とした境内地を撮ってみました。

一段高いところに堂々と建っている本堂を撮ってみました。

折角なのでアップで撮ってみました。

本堂で、ここまで来れたお礼を兼ねてお参りをしました。

お参りしてから立派な扁額を撮ってみました。

本堂のガラス戸が開いていたので、本堂の内部を撮らせて頂くことにしました。

本堂の内部には、ご覧のような立派な天蓋がありました。

折角なので、天蓋をアップで撮ってみました。

又、奥にあった祭壇も倍率を上げて撮ってみました。

折角なので、堂内の左側と右側も撮ってみました。

本堂でお参りを済ませたので、別角度から本堂を撮って本堂の左側に行ってみました。

本堂の左側にも、キバナコスモスが咲ていたので撮ってみました。

素晴らしいキバナコスモスを倍率を上げて撮ってみました。

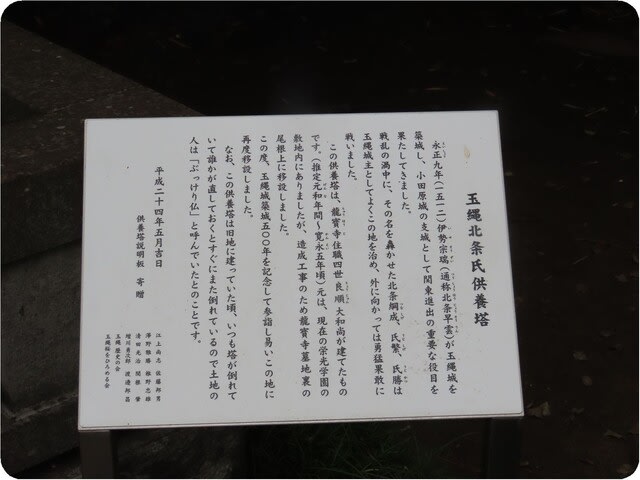

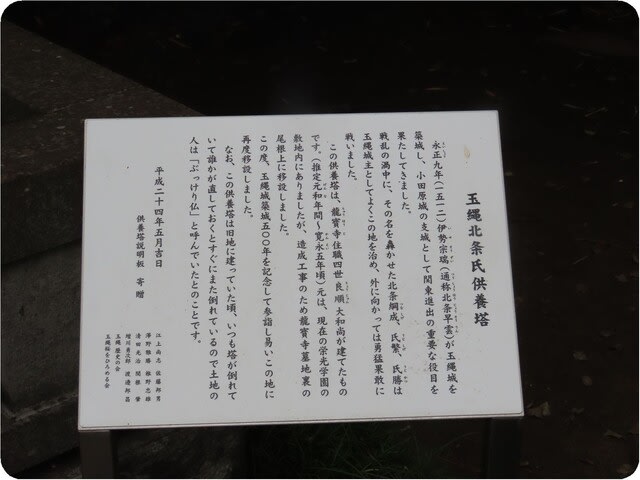

本堂の外れに着くと、玉縄北条氏供養塔がありました。

折角なので、説明案内板「玉縄北条氏供養塔」をアップで撮ってみました。

玉縄城は、小田原城の支城として玉縄城永正9年(1512)伊勢宗瑞(通称北条早雲)が築城し、その後、北条綱茂・氏繁が城主となり、豊臣秀吉の小田原征伐で北条氏勝は籠城・落城する。その際、龍寶寺の住職が北条氏勝を説得したようです。

奥に行ってみましたが、裏山には入れませんでした。

折角なので、龍寶寺の裏側を撮ってみました。

本堂の前に戻って来たので、左下に見えた庫裏を撮ってみました。

本堂と庫裏を繋ぐ回廊があったので撮って、脇道の先に行ってみました。

庫裏の入口から、ご覧のような散策路を通って先に行ってみました。

散策路の脇に、素晴らしい小菊が咲いていたのでアップで撮ってみました。

ご覧のような社があったので撮ってみました。

山門に戻って来たので反対側から撮って龍寳寺を後にしました。

県道402号線の歩道に出ると、案内図「鎌倉・玉縄城を偲ぶコース」があったので撮ってみました。

ご覧のような歩道を通って次の諏訪神社に行ってみました。

<諏訪神社>

植木歩道橋の手前に着くと、右側に鳥居が見えました。

取り敢えず、鳥居を撮ってみました。

鳥居に掛かっている扁額「諏訪・御霊両大神」をアップで撮ってみました。

鳥居を通ると、左側に諏訪神社社務所があったので撮ってみました。

社務所の先に行くと、石段の左下に石碑「由緒」があったので撮ってみました(碑文は読めませんでした)。

石碑の前のご覧のような参道を上って境内に行ってみました。

参道の左側に御神木があったので撮ってみました。

諏訪神社に着いたので、社殿を正面から撮ってみました。

ご覧のような奉納板「合併記念」があったので撮ってみました。

扁額「諏訪・御霊両大神」を撮って、ここまで来れたお礼を兼ねてお参りをしました。

お参りしてから、社殿の祭壇を撮らせて頂きました。

社殿の向かい側に、神楽殿があったので撮ってみました。

境内の山際に、ご覧のようなベンチがあったので撮ってみました。

石段の右側に、手水舎があったので撮ってみました。

これから下りる急な石段を撮ってみました。

取り敢えず、下りて来た石段を撮ってみました。

反対側から鳥居を撮って諏訪神社を後にしました。

県道402号線に出たので、県道を戻って大船フラワーセンターに向かいました。

<県道402号線>

県道を5分程歩くと、向かい側に龍寳寺の山門が見えたので撮ってみました。

龍寳寺トンネルに着いたので上り車線のトンネルを撮ってみました。

トンネルを抜ければ大船フラワーセンターに着ける筈です。

「大船をぶらり(2020:大船フラワーセンター糄)」に続く。

折角なので、大船駅西口からは次の寺社を回って大船フラワーセンターに行くことにしました。

大船駅西口ー黙仙寺-神明神社-伏見稲荷神社-玉泉寺-龍寳寺-諏訪神社-大船フラワーセンター

<大船観音>

大船駅西口の歩行者デッキを歩いていると観音様が見えました。

道に迷わないで全ての寺社が回れるように、祈願しながらアップで撮ってみました。

<黙仙寺(もくせんじ)>

大船観音の隣にある黙仙寺は前回も訪れていますが、本堂と間違えて寺務所までしか行っていません。

急な階段を上ると、ご覧のような石碑があります。

参道の法面は、ご覧のような四角コンクリートボックスで崩落保護されていました。

寺務所に着いたので撮って、左側にある階段を上ってみました。

階段を上って左に曲がると、ご覧のような参道があって奥の方にはお地蔵様(?)が祀られていました。

取り敢えず、参道の曲がり角に祀られているお地蔵様を撮ってみました。

折角なので、お地蔵様をアップで撮ってみました。

尚、お地蔵様には、左から延命地蔵尊・金剛地蔵尊・厄除地蔵尊と刻まれていました。

ついでに、中央に祀られていた金剛地蔵尊のお顔を撮らせて頂きました。

お地蔵様の右側には、ご覧のような急な石段が続いていました。

石段を上ると、左側にまたお地蔵様が祀られていました。

取り敢えず、観音様とお地蔵様をアップで撮ってみました。

左側のお地蔵様2体には貞剛地蔵尊・霊照地蔵尊と刻まれていました。

左側に、ご覧のような建物がありましたが詳しいことは分かりません。

お地蔵様の右側には、ご覧のような急な長い石段が続いていました。

石段の上り口の右側には空き地があって、大船駅の北口方面が見えたので撮ってみました。

一休みした序でに、急な石段を撮ってみました。

石段の上に着いたので、上って来た急な石段を撮ってみました。

石段の左側には、ご覧のような石段が未だ続いていました。

最後の石段を上り切ると、ご覧のような本堂がありました。

本堂の前に着きましたが、本堂のシャッターは閉まっていました。

折角なので、お参りしてから本堂をアップで撮ってみました。

本堂の左側に、西国三十三霊場巡拝記念碑と梁宗和尚塔があったのでアップで撮ってみました。

本堂の先に、黙仙寺墓園があったので入ってみました。

ご覧のような観音様が祀られている墓所があったので撮ってみました。

又、黙仙寺の歴代当主(?)のお墓があったので撮ってみました。

墓園から大船駅の北側をアップで撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

本堂の横を通って、本堂の正面に戻りました。

取り敢えず、本堂正面の境内を撮ってみました。

階段の踊り場から、湘南モノレール乗り場がある大船駅南端が見えたのでアップで撮ってみました。

ご覧のような急な石段を下りて寺務所に向かいました。

石段を下り始めて5分程で、寺務所の手前にある参道に着きました。

ご覧のような参道を通って、黙仙寺の入り口に向かいました。

階段の下にあった標柱「金剛経道場黙仙寺」と山号「無我相山」を撮って黙仙寺を後にしました。

<神明神社に向かう>

大船観音寺の参道入口の左側を通って県道402号線に向かいました。

県道を5分程歩くと、前回も通った玉縄首塚の前に遣って来ました。

折角なので、玉縄首塚碑と六地蔵尊をアップで撮ってみました。

玉縄首塚を後に暫く歩くと、ご覧のようなトンネルがあるので通って先に行きます。

右側に、キキョウ(桔梗)のような花が咲いていたのでアップで撮ってみました。

トンネルの先にある住宅地を通って、右(北)の方にある玉縄児童公園を目指します。

汚水管マンホールの蓋があったので撮ってみましたが、大船は鎌倉市だったのですね!

玉縄児童公園の東側の出入口に着きました。

遊具はあまりありませんが広々とした公園を撮ってみました。

<神明神社(しんめいじんじゃ)>

公園を後に、北へ向かって道なりに5分程歩くと、神明神社の鳥居がありました。

鳥居の右側に、刃が天を向いているような海軍水兵小林不二三 の忠魂碑があったので撮ってみました。

忠魂碑の台には「岡本賛助員中」と刻まれていましたが、碑文は読めませでした。

左側には、庚申塔と神明神社の説明案内板がありました。

説明案内板には、「祭神は天照大神(あまてらすおおみかみ) 伊邪諾尊(いななぎのみこと) 創立起源など不詳であるが五穀豊穣と村民の安寧を祈念し崇められてきた。岡本地区の元村社で氏神様とされてきました。・・・」と書いてありました。

鳥居をアップで撮って急な石段を上ってみました。

石段の上に着くと、ご覧のような境内があったので撮ってみました。

取り敢えず、社殿に行ってお参りすることにしました。

水道がある手水者を撮ってみましたが、身を清める感じはしませんね!

石段の下から社殿を撮ってみました。

社殿では、道に迷わないで寺社回りが出来るようにお参りをしました。

社殿には、ご覧のような神明宮と神輿が祀られていました。

社殿から境内と石段を撮って下りました。

石段の下に青い実が落ちていたのでアップで撮ってみましたが、何の実か分かりません。

境内から急な石段を撮って下に行ってみました。

<伏見稲荷神社の入り口を探す>

神明神社の下に着いたので鳥居をアップで撮って、次の伏見稲荷神社に向かいました。

尚、伏見稲荷神社は左(西)の方にありますが、グーグルマップには神社の入り口の道路は載っていませんでした。

取り敢えず、玉縄児童公園の右(北)側を通って神社に行ってみましたが、途中で行止まりになっていていました。

仕方がないので、来た道を戻って栄光学園に行ける栄光坂に行ってみましたが神社からは遠ざかっていました。再び、来た道を戻って途中で右(北西)に曲がってみましたが行止まりでした。

探し疲れたので玉縄児童公園の西側出入口から園内に入って一休することにしました。

暑かったので、ご覧のような藤の下にあったベンチで一休みしました。

一休みしたので、右側にあった滑り台とベンチのある砂場を撮ってみました。

気を取り直して、最初の行止まりになっていた道に行くと、ご覧のような台地の下に石塔がありました。

堅空地神・青面金剛童子・羽黒山湯殿山月山 三所大権現 供養塔と彫られている石塔をアップで撮ってみました。

伏見稲荷神社は台地に在るかも知れないので、今度は台地の上に行けそうな入り口を探すことにしました。

<伏見稲荷神社>

台地を左側に見ながら北の方に向かって暫く歩くと、ご覧のような入り道がありました。

取り敢えず、入り道に行ってみました。

先に行くと、山道の右側に壊れた井戸(?)と石仏がありました。

地蔵菩薩・観音菩薩・文殊菩薩(?)が祀られていたのでアップで撮ってみました。

手入れがされていないようで、石段の山道には草が生えていました。

石段の踊り場の左側に、ご覧のような横穴があったのでアップで撮ってみました。

踊り場の先は、ご覧のような階段があって上の方には鳥居もありました。

階段の途中で鳥居をアップで撮ってみましたが、階段の両側は草が伸び放題でした。

階段の上に着くと、ご覧のような草が生えている鬱蒼とした広場になっていました。

正面にある階段を上って踊り場で左に曲がるとまた鳥居がありました。

鳥居の先には社殿あって、鳥居には扁額「岡本神社」が掛かっていました。

取り敢えず、社殿をアップで撮ってみました。

途中に、『「復元」岡本神社(別称)お伊勢山神明神社縁起』がありました。

岡本神社は、建立は天慶元年(938)ですが、永正9年(1512)に玉縄北条氏に一旦は解体されましたが、平成10年(1998)に再建されました。

取り敢えず、岡本神社をアップで撮ってみました。

狭い境内から市街地を撮ってみましたが見晴は良くありません。

階段を下りて、鬱蒼とした広場に行ってみました。

階段の右側の草を取り除くと、案内板「この道の由来」がありました。

案内板には、「この道は、岡本神社(別称)お伊勢山神明神社の旧参道があった道です(平安時代から室町時代まで)。」と書いてあって左矢印「←」も出ていました。

矢印に従って、ご覧のような階段を上ってみました。

旧参道の左側に、伏見稲荷神社がありました。

扁額「伏見稲荷」が掛かっている赤い鳥居を撮ってみました。

ついでに、社殿をアップで撮ってみました。

折角なので、伏見稲荷神社の横を通って先に行ってみました。

旧参道は、ご覧のような山道になっていましたが、先には行けそうにありません。

折角なので、斜面の叢を撮って戻ることにしました。

ご覧のような草が生い茂っている山道を下ります。

階段を下りていると、岡本神社からの階段が見えたので撮ってみました。

道路に戻ったので、伏見稲荷神社の入り道を撮ってみましたが、案内板などは出ていませんでした。

尚、ロス時間は、玉縄児童公園で一休みした関係もあって約1時間です。

次の玉泉寺は、南西方向に向かって道なりに5分程歩けば着けそうです。

<玉泉寺(ぎょくせんじ)>

道に迷わないで、ほぼ時間通りに玉泉寺に着きました。

取り敢えず、本堂に行ってお参りすることにしました。

お参りしてから本堂の向拝を撮って境内を散策してみました。

ご覧のような松の木の下に布袋尊がいたので撮ってみました。

又、六地蔵尊が祀られていたので撮ってみました。

折角なので、本堂を横から撮ってみました。

墓地の前に、「よくばり地蔵さま」が立っていたのでアップで撮ってみました。

傍に、説明案内板「よくばり地蔵さま だれの願い事でも、みんなかなえてあげようと頑張っておられます。祈願成就を願う時は泥のだんごを七つづつ七日間祈願し願いが成就した時は米の粉のだんごを七つづつ七日間供えてお礼をします。ご霊験あらたかです。」がありました。

本堂の右側に、行脚姿の弘法大師の銅像があったのでアップで撮ってみました。

再び、本堂を撮って玉泉寺を後にしました。

次は、玉泉寺の西の方にある龍寳寺に行ってみました。

<龍寳寺トンネル>

県道402号線(阿久和鎌倉線)に出たのて、ご覧のようなトンネルを通って先に行ってみました。

トンネルの前に着いたので、上下線に分離されているトンネルを撮ってみました。

ついでに、下り車線のトンネルをアップで撮ってみました。

トンネルの入り口に着いたので入り口を撮ってみました。

トンネルの内部を撮りながら先に行ってみました。

トンネルを出ると、トンネルの名前「龍寳寺トンネル」が分かりました。

ついでに、上下線のトンネルを撮ってみました。

<龍寳寺(りゅうほうじ)>

トンネルから暫く歩くと、龍寳寺の山門に着きました。

山門の手前に、龍寳寺の説明案内板があったので撮ってみました。

説明案内板には、「玉縄城三代目城主の北条綱成(ほうじょうつなしげ)が建立した瑞光院(ずいこういん)ともいわれる香華院(こうげいん)がこの寺のはじまりといわれ、玉縄北条氏の菩提樹として栄えました。・・・」と書いてありました。

近くに、「陽谷山 龍寳寺 案内」の石碑もあったので撮ってみました。

石碑には、宗派:曹洞宗、本尊:釈迦牟尼仏、本堂:木造銅葺重層入母屋造(昭和35年建立)、山門:江戸時代元禄年間造、文化財の一覧などが刻まれていました。

折角なので、江戸時代の元禄年間に造られた山門を別角度から撮ってみました。

ついでに、山門に掛かっている山号「陽谷山」を撮ってみました。

山門をくぐると、左側に玉縄幼稚園があったので撮ってみました。

幼稚園の横の参道を通って本堂に向かいました。

参道の右側に、百日紅と句碑があったので撮ってみました。

句碑「いざさらば 吾が身散るとも我が心 堅く護らん皇孫の國 功雄」をアップで撮ってみました。

尚、この句は、功雄さんが出撃間際に詠んだ辞世の句みたいです。

ご覧のような参道を通って先に行ってみました。

右側に、小田原北条氏の地侍であったと云われている旧石井家住宅があったので撮ってみました。

左側には、ご覧のような庚申塔があったので撮ってみました。

参道の先に行くと、ご覧のような池もあったので撮ってみました。

ついでに、小菊(?)も咲いていたので撮ってみました。

又、参道の左側には、シャクヤク畑がありました(当然、花は咲いていません)。

シャクヤク畑の先には、ご覧のようながキバナコスモス畑(?)がありました。

素晴らしいキバナコスモスをアップで撮ってみました。

本堂の下に着いたので、堂々と建っている本堂を撮ってみました。

ついでに、左側にあった広々とした境内地を撮ってみました。

一段高いところに堂々と建っている本堂を撮ってみました。

折角なのでアップで撮ってみました。

本堂で、ここまで来れたお礼を兼ねてお参りをしました。

お参りしてから立派な扁額を撮ってみました。

本堂のガラス戸が開いていたので、本堂の内部を撮らせて頂くことにしました。

本堂の内部には、ご覧のような立派な天蓋がありました。

折角なので、天蓋をアップで撮ってみました。

又、奥にあった祭壇も倍率を上げて撮ってみました。

折角なので、堂内の左側と右側も撮ってみました。

本堂でお参りを済ませたので、別角度から本堂を撮って本堂の左側に行ってみました。

本堂の左側にも、キバナコスモスが咲ていたので撮ってみました。

素晴らしいキバナコスモスを倍率を上げて撮ってみました。

本堂の外れに着くと、玉縄北条氏供養塔がありました。

折角なので、説明案内板「玉縄北条氏供養塔」をアップで撮ってみました。

玉縄城は、小田原城の支城として玉縄城永正9年(1512)伊勢宗瑞(通称北条早雲)が築城し、その後、北条綱茂・氏繁が城主となり、豊臣秀吉の小田原征伐で北条氏勝は籠城・落城する。その際、龍寶寺の住職が北条氏勝を説得したようです。

奥に行ってみましたが、裏山には入れませんでした。

折角なので、龍寶寺の裏側を撮ってみました。

本堂の前に戻って来たので、左下に見えた庫裏を撮ってみました。

本堂と庫裏を繋ぐ回廊があったので撮って、脇道の先に行ってみました。

庫裏の入口から、ご覧のような散策路を通って先に行ってみました。

散策路の脇に、素晴らしい小菊が咲いていたのでアップで撮ってみました。

ご覧のような社があったので撮ってみました。

山門に戻って来たので反対側から撮って龍寳寺を後にしました。

県道402号線の歩道に出ると、案内図「鎌倉・玉縄城を偲ぶコース」があったので撮ってみました。

ご覧のような歩道を通って次の諏訪神社に行ってみました。

<諏訪神社>

植木歩道橋の手前に着くと、右側に鳥居が見えました。

取り敢えず、鳥居を撮ってみました。

鳥居に掛かっている扁額「諏訪・御霊両大神」をアップで撮ってみました。

鳥居を通ると、左側に諏訪神社社務所があったので撮ってみました。

社務所の先に行くと、石段の左下に石碑「由緒」があったので撮ってみました(碑文は読めませんでした)。

石碑の前のご覧のような参道を上って境内に行ってみました。

参道の左側に御神木があったので撮ってみました。

諏訪神社に着いたので、社殿を正面から撮ってみました。

ご覧のような奉納板「合併記念」があったので撮ってみました。

扁額「諏訪・御霊両大神」を撮って、ここまで来れたお礼を兼ねてお参りをしました。

お参りしてから、社殿の祭壇を撮らせて頂きました。

社殿の向かい側に、神楽殿があったので撮ってみました。

境内の山際に、ご覧のようなベンチがあったので撮ってみました。

石段の右側に、手水舎があったので撮ってみました。

これから下りる急な石段を撮ってみました。

取り敢えず、下りて来た石段を撮ってみました。

反対側から鳥居を撮って諏訪神社を後にしました。

県道402号線に出たので、県道を戻って大船フラワーセンターに向かいました。

<県道402号線>

県道を5分程歩くと、向かい側に龍寳寺の山門が見えたので撮ってみました。

龍寳寺トンネルに着いたので上り車線のトンネルを撮ってみました。

トンネルを抜ければ大船フラワーセンターに着ける筈です。

「大船をぶらり(2020:大船フラワーセンター糄)」に続く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます