7月19日(金)は、屋形船(乗合コース)で旧友と飲み会(18:30)があったので参加することにしました。

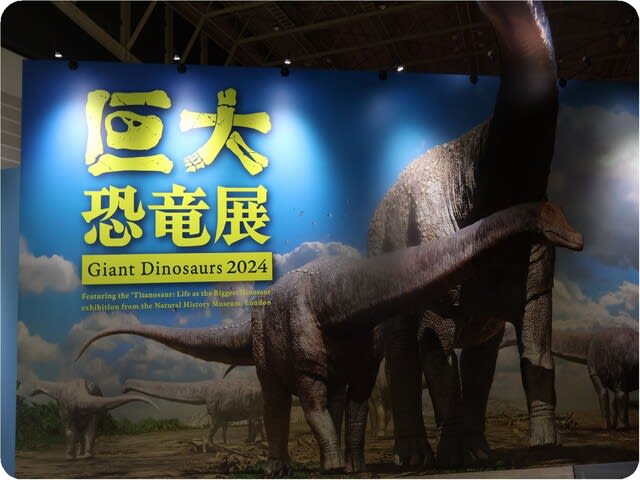

屋形船は「ぷかりさん橋」から出航していて、近くにあるパシフィコ横浜では「巨大恐竜展 2024」を開催していました。

折角なので、巨大恐竜展を見てから「ぷかりさん橋」に行ってみることにしました。

パシフィコ横浜は、みなとみらい線の「みなとみらい駅」から歩いて5分程で着きました。

<巨大恐竜展 >

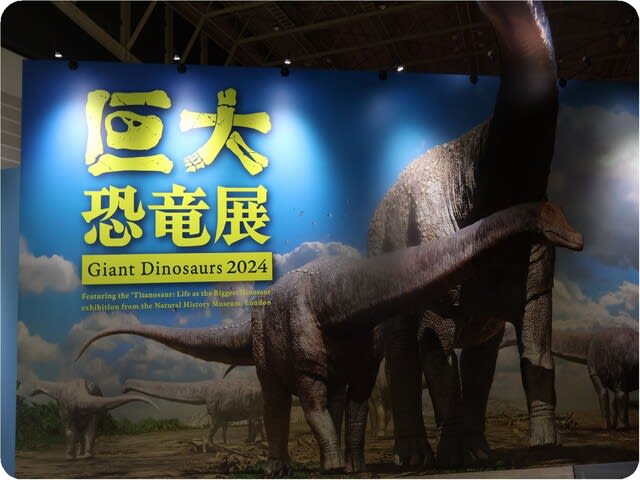

展示ホールAで観覧料(2,400円)を払って館内に入りました。

取り敢えず、大看板をアップで撮ってみました。

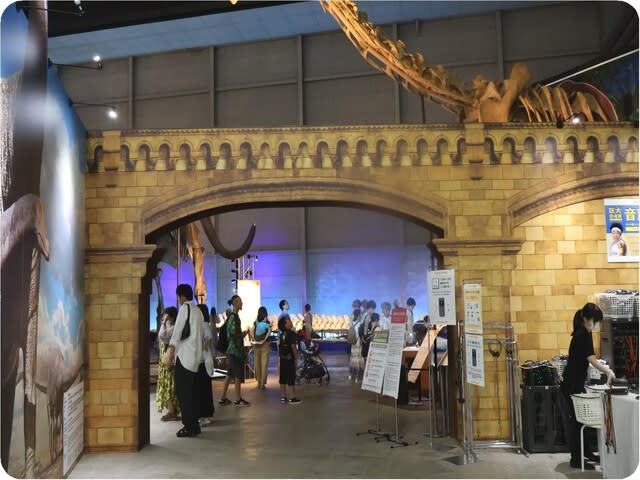

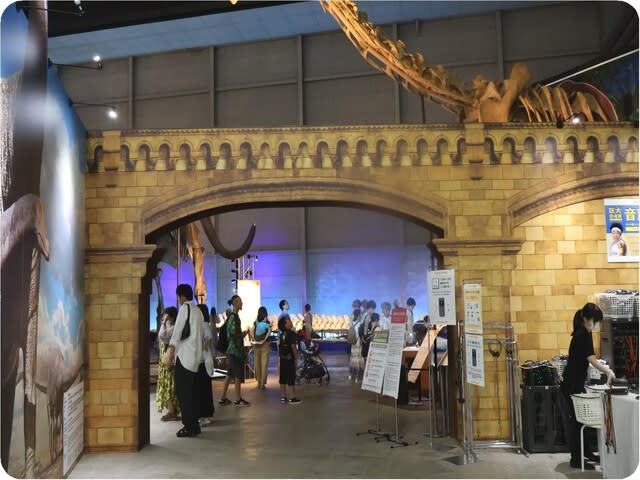

館内の入り口にあったパンフレットに従って、第1章~第5章の順に回ってみることにしました。

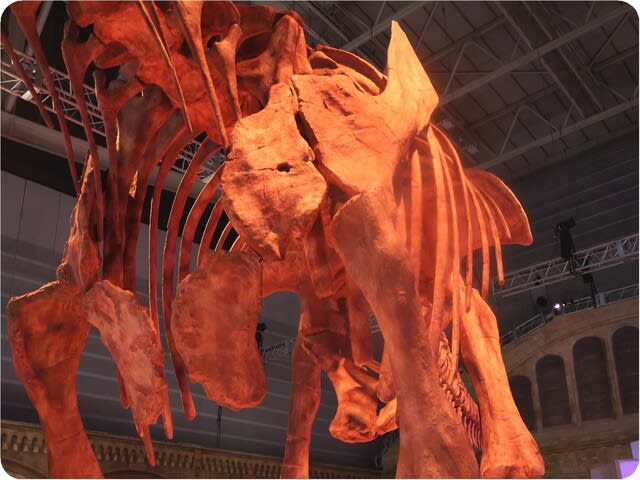

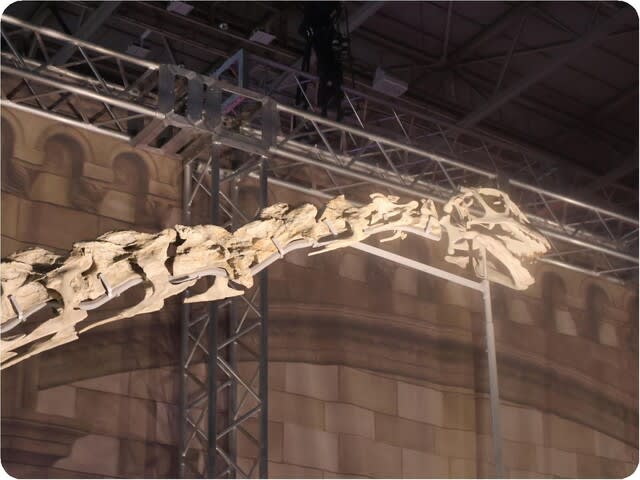

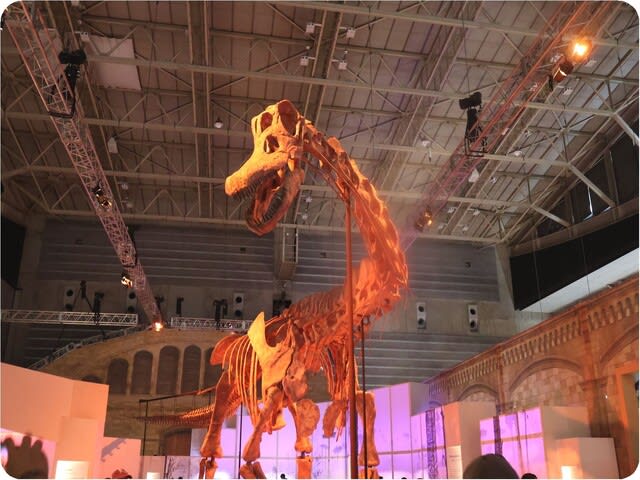

入り口の上に、トゥリアサウルス(?)がいたので撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

入り口を通って右の方に行くと、大腿骨(?)が見えたのでアップで撮ってみました。

上の方に、頭蓋と背骨が見えたので撮ってみました。

ついでに、脛骨を撮ってみました。

近くにあった案内板に依ると、トゥリアサウルスは四足歩行する草食恐竜で全長は20mを超えたみたいです。

<第1章「生物の巨大化」>

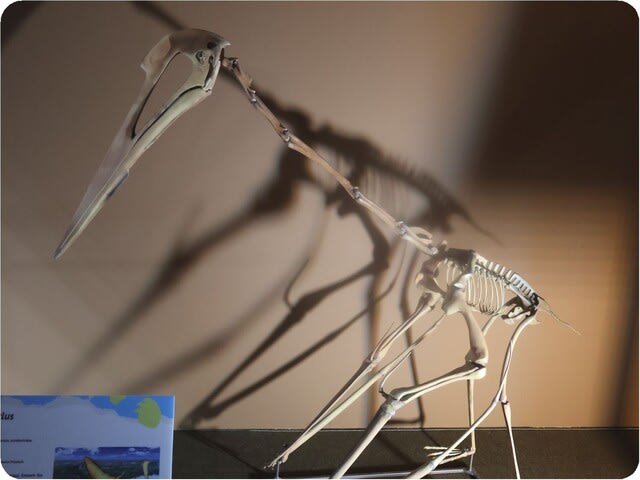

通路の先の方に、プテラノドンのような翼竜がいたのでアップで撮ってみました。

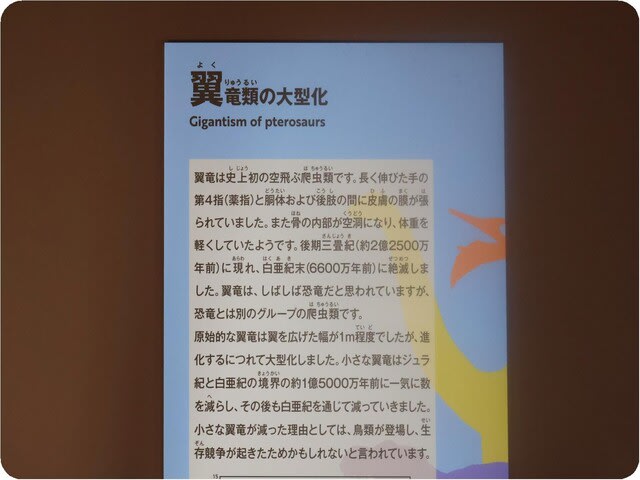

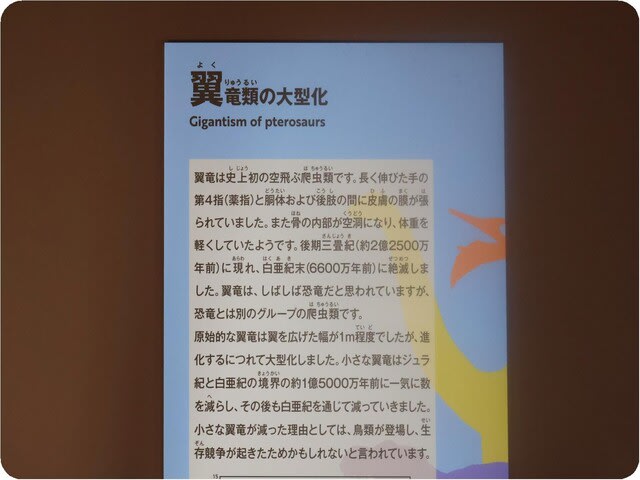

「翼竜類の大型化」の案内板があったので撮ってみました。

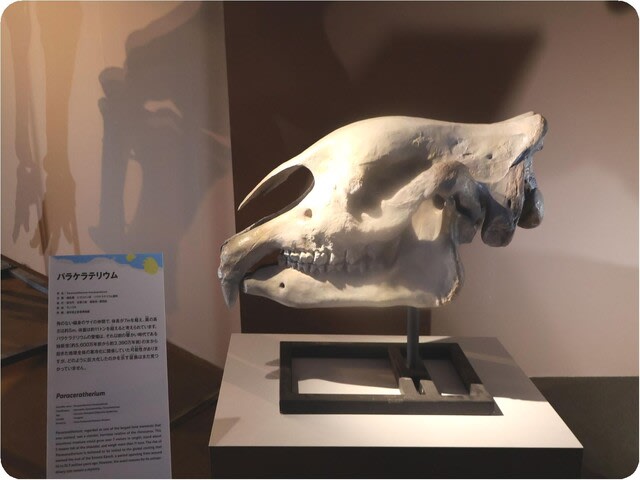

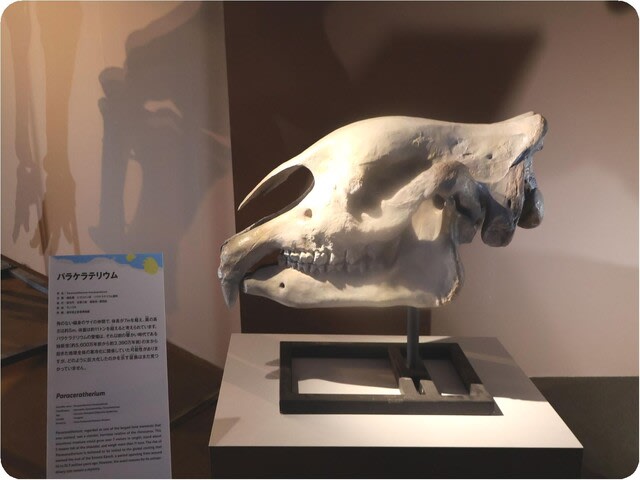

左側に、サイの仲間のパラケラテリウムの頭骨が展示されていたのでアップで撮ってみました。

パラケラテリウムは、体調が7mを超え、肩の高さは約5m、体重は約11tを超えると考えられています。

パラケラテリウムの先に、ホツキョクグマが展示されていたのでアップで撮ってみました。

プテラノドンの近くに遣って来たので倍率を上げて撮ってみました。

尚、プテラノドンは翼開長が7mにもなる大型の翼竜で後期白亜紀に生息していました。

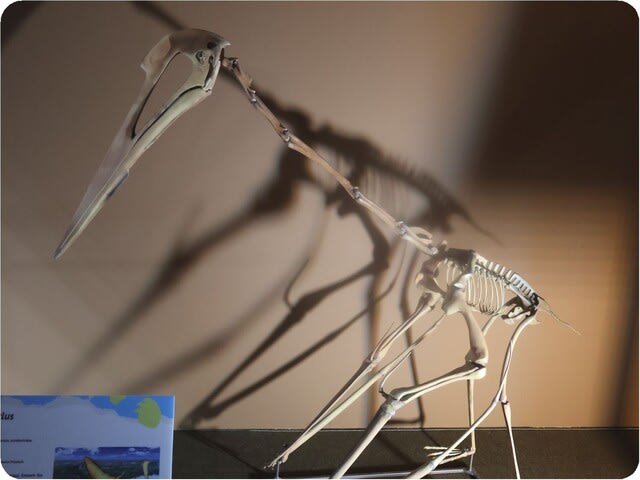

翼竜のケツァルコアトルスが展示されていたのでアップで撮ってみました。

尚、ケツァルコアトルスは翼開長が10mを超える大型の翼竜ですが、この骨格は半分ほどのサイズで作られています。

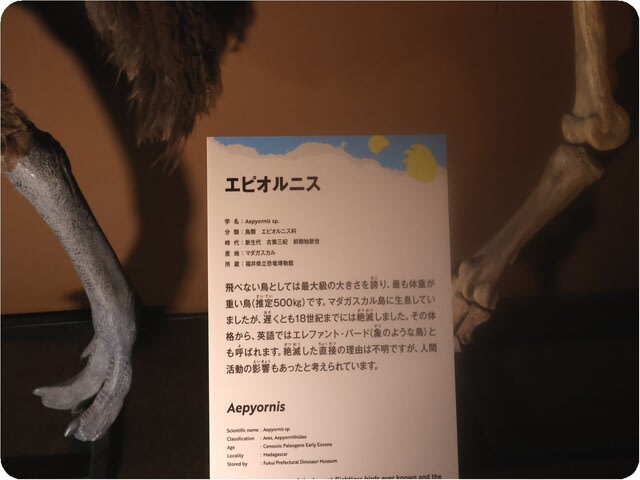

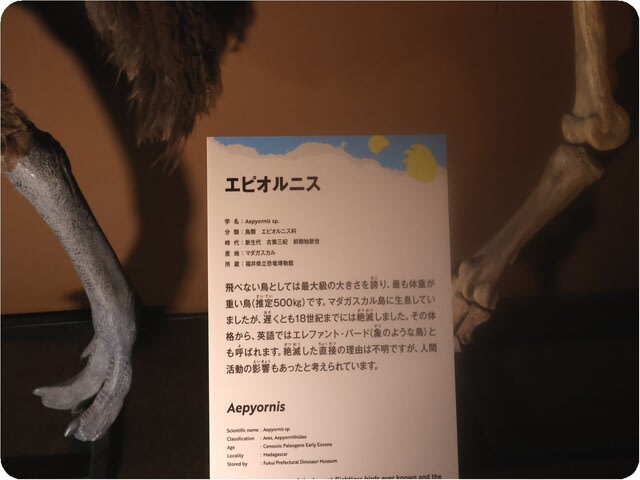

先に行くと、ガストルニス(左)とエピオルニス(右)が展示されていました。

取り敢えず、ガストルニスをアップで撮ってみました。

ついでに、エピオルニスを撮ってみました。

メガネウラ類の化石と模型が展示されていたので撮ってみました。

折角なので、化石と模型をアップで撮ってみました。

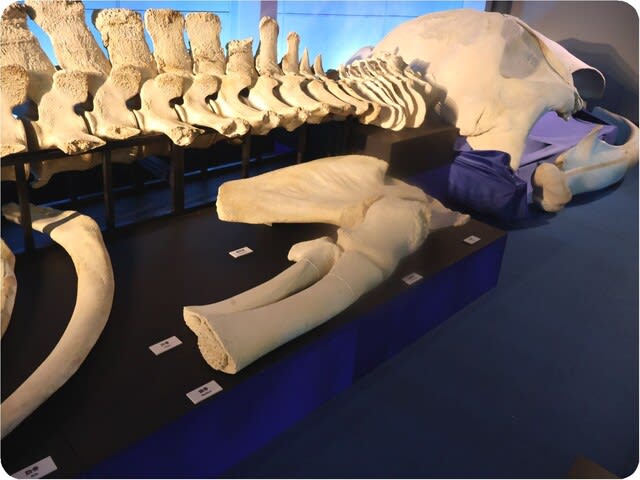

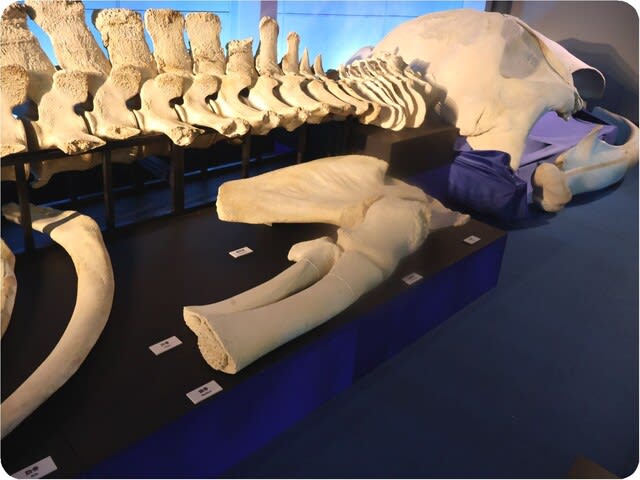

次に行くと、ナガスクジラの頭骨があったのでアップで撮ってみました。

脊椎の手前に、上腕骨が展示されていたので撮ってみました。

他にも、いろんな部位が展示されていました。

ついでに、脊椎と肋骨があったので撮ってみました。

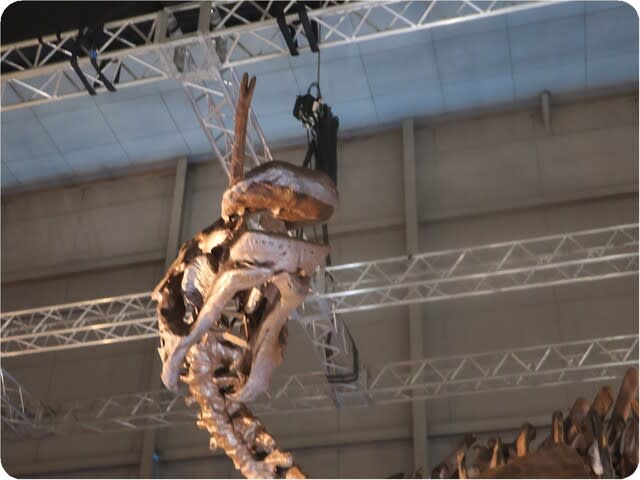

作りかけの恐竜の模型(?)があったのでアップで撮ってみました(名前は分かりません)。

ショニサウルスの頭骨があったので撮ってみました。

尚、ショニサウルスの全長は約21mあったと云われています。

又、アルダブラゾウガメがいたので撮ってみました。

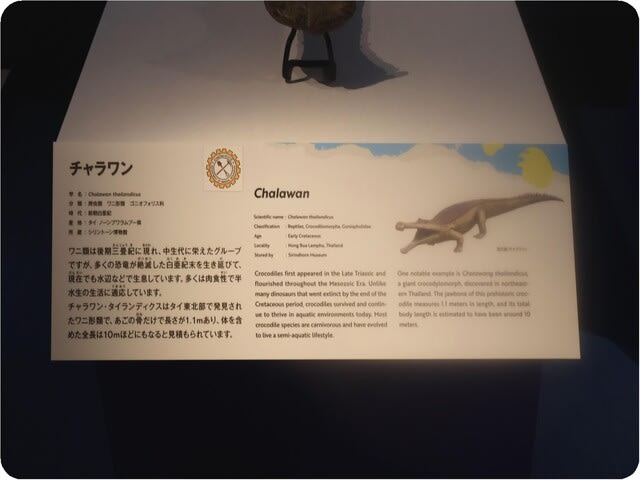

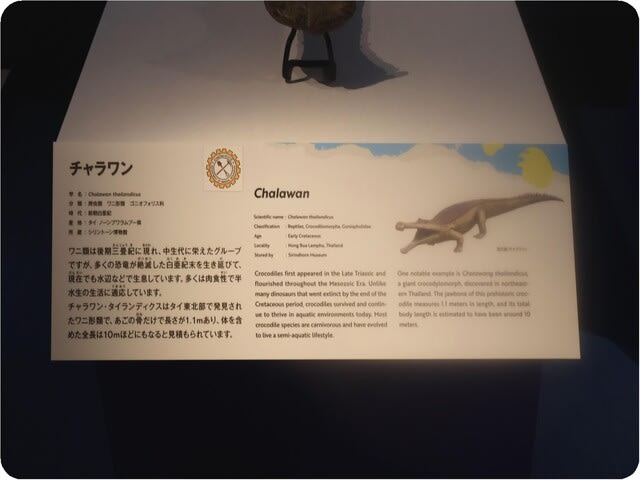

ワニの仲間のチャラワンの顎骨があったので撮ってみました。

尚、チャラワンは顎骨だけで1.1m、全長は約10mになると云われています。

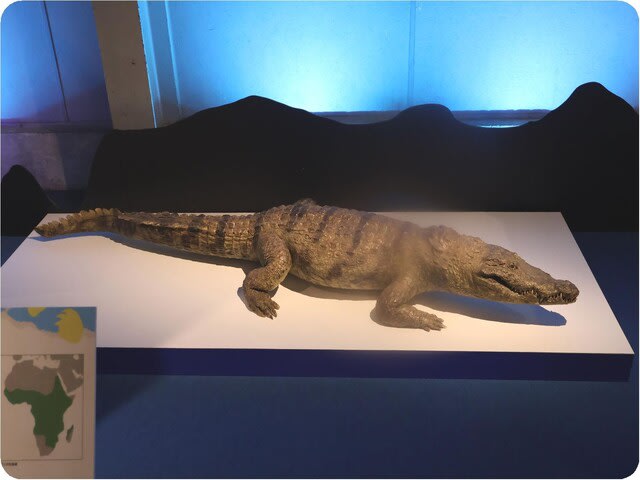

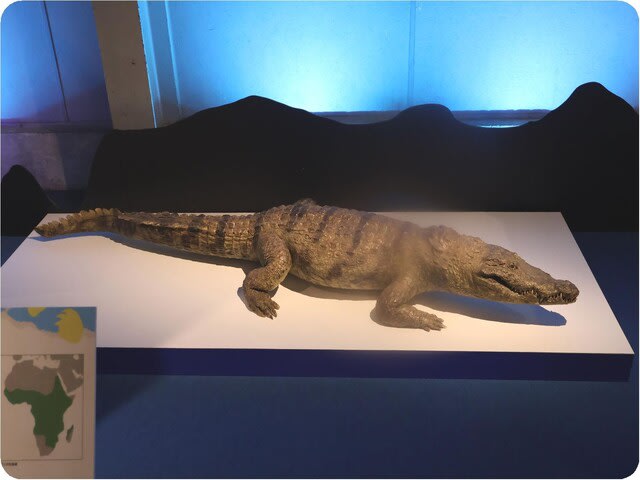

アフリカの淡水域に生息する大型のナイルワニがいたので撮ってみました。

一般的に全長は4~5mほどですが、6mを越えた記録があるみたいです。

「軟体動物の巨大化」の案内板があって、中生代ではアンモナイトの仲間が大繁栄していたようです。

アンモナイトの仲間のパラプゾシア(殻の直径は約1.7m)があったので撮ってみました。

又、メソプゾシアがあったので撮ってみました。

ダイオウイカの腕と眼球と口器があったので撮ってみました。

尚、口器(コウキ)では獲物を捕らえ、噛み砕くことができます。

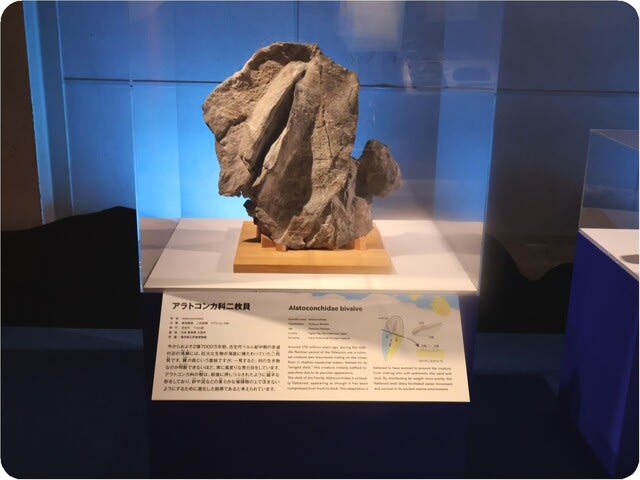

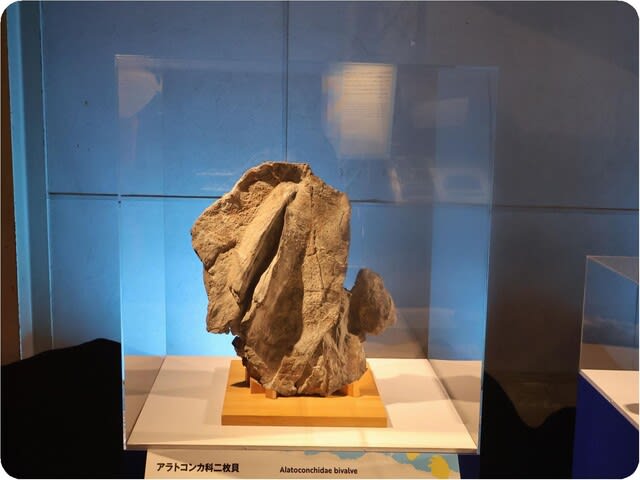

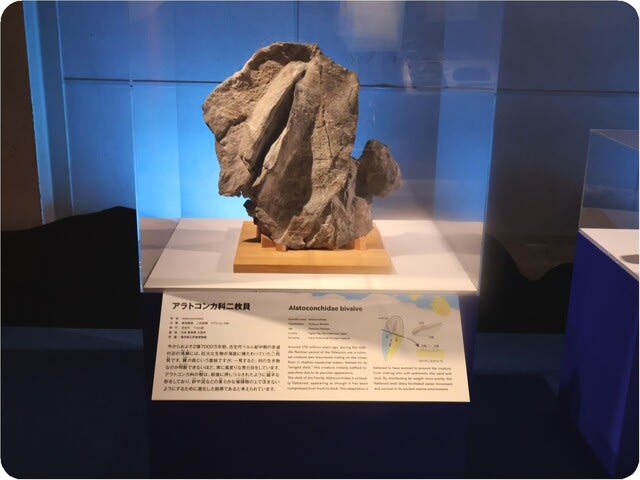

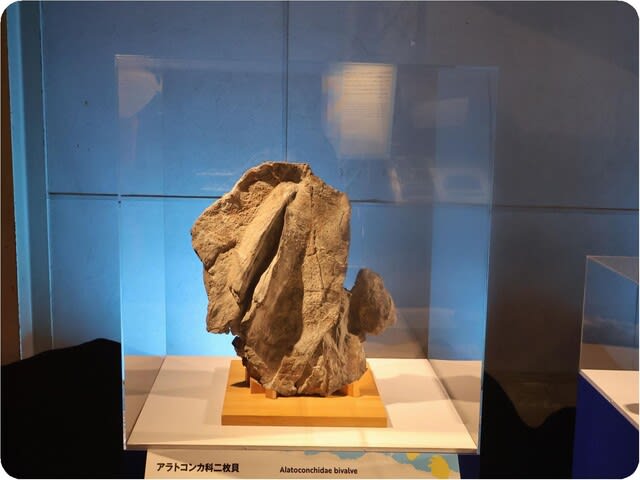

アラトコンカ科二枚貝があったのでアップで撮ってみました。

アラトコンカ科の殻は、前後に押し潰されたような扁平な形をしています。

<第2章「恐竜の巨大化」>

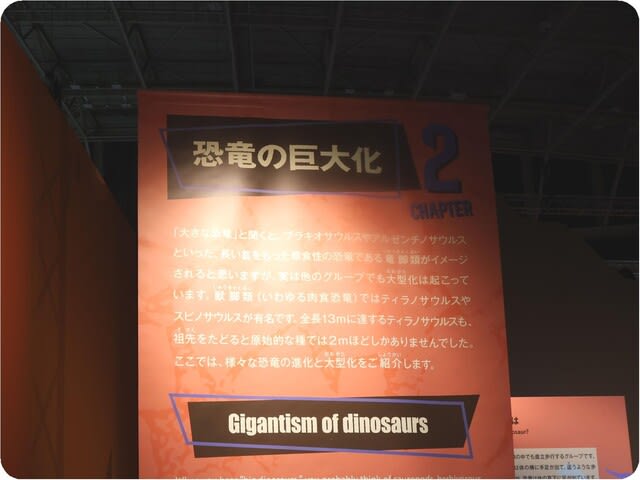

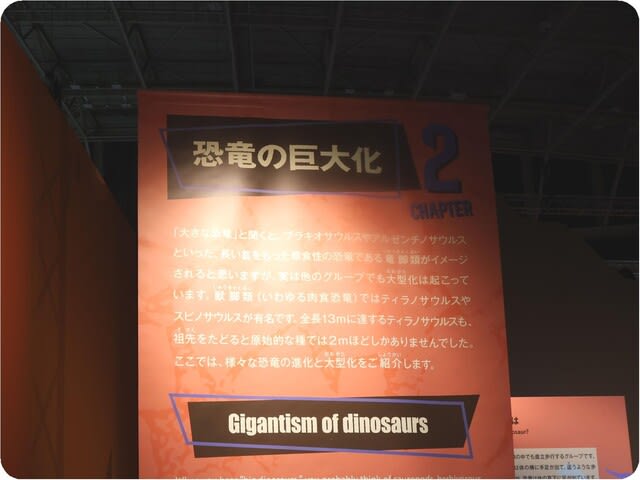

ご覧のようなゲートを通ると、案内板「恐竜の巨大化」があったので撮ってみました。

恐竜類の分類図あったのでアップで撮ってみました。

恐竜類は、骨盤の特徴から鳥盤類(ちょうばんるい) と竜盤類(りゅうばんるい) 」の2グループに分けられています。

更に、鳥盤類は装盾類・鳥脚類・周飾頭類、竜盤類は竜脚形類・獣脚類に分けられています。

原始的な獣脚類のヘレラサウルス(全長約3.5m)が展示されていたのでアップで撮ってみました。

肉食恐竜のコンカベナートルが展示されていたのでアップで撮ってみました。

肉食恐竜のテイラノサウルスの頭骨があったので撮ってみました。

尚、テイラノサウルスの最大全長は約13m、最大体重は約9tと報告されています。

反対側に、史上最大の肉食恐竜のスピノサウルがいたので撮ってみました。

尚、スピノサウルはテイラノサウルス以上のサイズと考えられています。

取り敢えず、スピノサウルの頭部を倍率を上げて撮ってみました。

突然、スピノサウルスの口が開いたので撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、スピノサウルス特徴の背の部分をアップで撮ってみました。

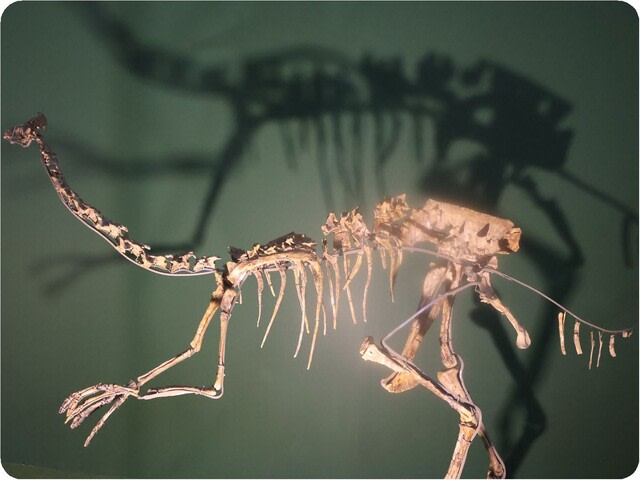

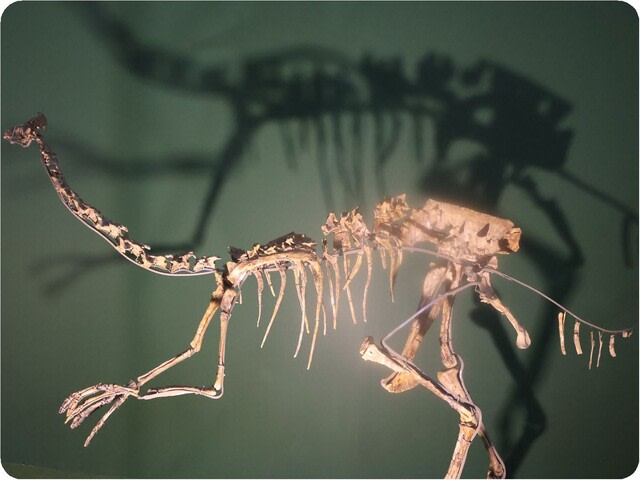

ティラノサウルス上科に属する小さな恐竜のディロンが展示されていました。

取り敢えず、ディロンをアップで撮ってみました。

ディロンは、ティラノサウルス上科として初めて羽毛の化石として見つかった小さな(1.6m)恐竜です。

ついでに、左側のディロンを撮ってみました。

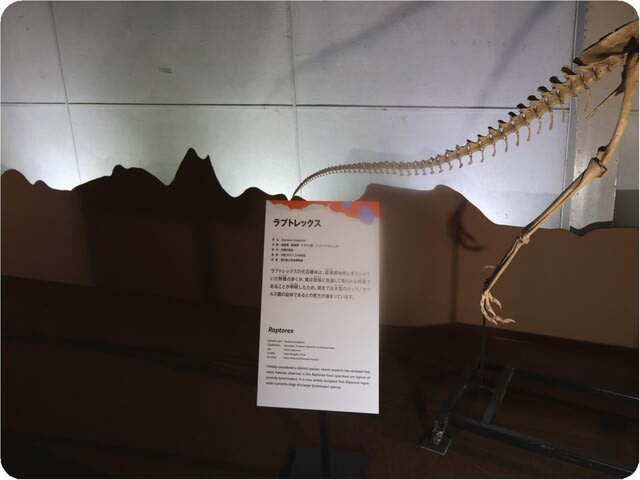

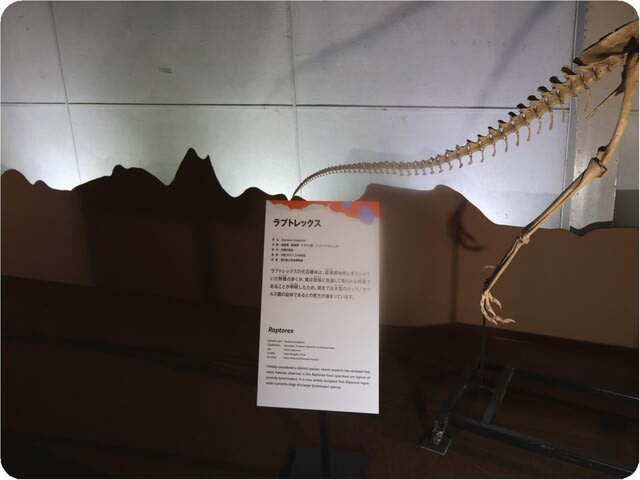

左隣に、ラプトレックスが展示されていたのでアップで撮ってみました。

奥に、ティラノサウルスのWYREXが展示されていたので行ってみました。

この骨格は、発見者の名前からWYREX(ワイレックス)と呼ばれています。

折角なので、ティラノサウルスの頭骨をアップで撮ってみました。

ついでに、ティラノサウルスの胸骨をアップで撮ってみました。

奥に、テチスハドロスの模型(?)が展示されていたので撮ってみました。

テチスハドロスは、進歩的な特徴と原始的な特徴の両方を持つ小柄(全長約4m)な恐竜です。

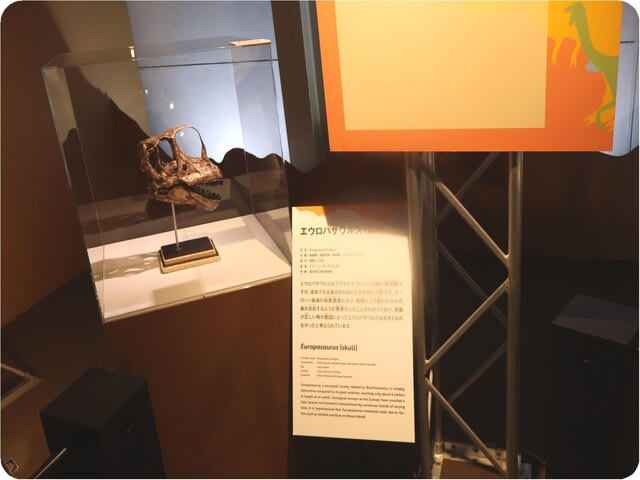

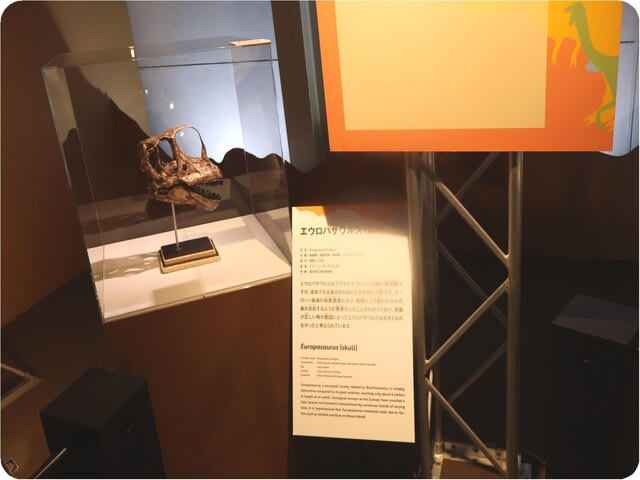

隣に、エウロパサウルスの頭骨があったのでアップで撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

尚、エウロパサウルスは四足歩行で草食の竜脚類の小型(全長約6m)の恐竜です。

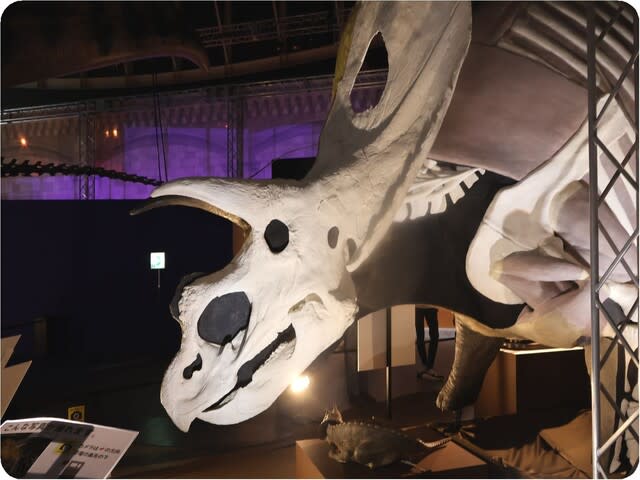

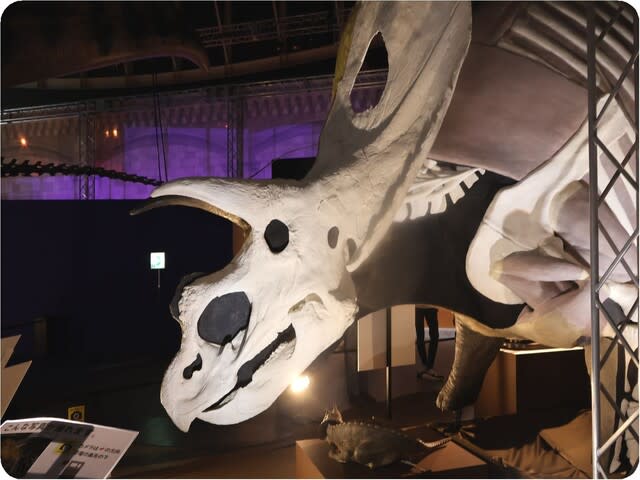

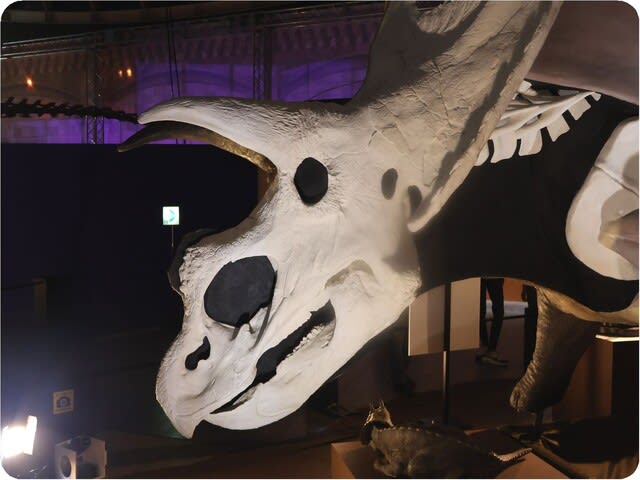

左側に、ご覧のような白い恐竜が展示されていたので撮ってみました。

折角なので、頭骨を倍率を上げて撮ってみました。

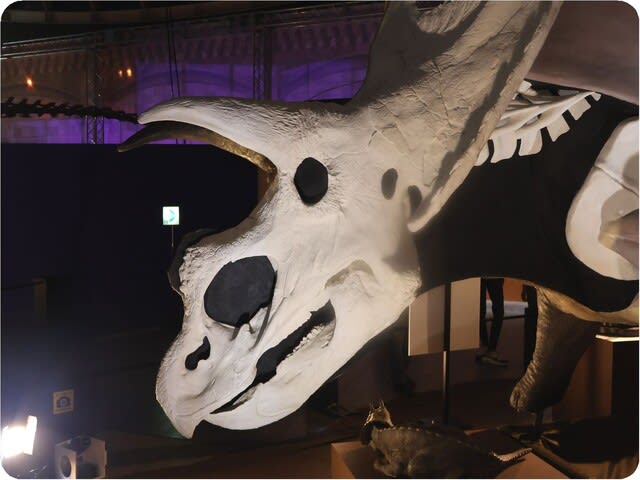

正面に回ると、左半分と右半分で異なる模型の恐竜(トリケラトプス)になっていました。

案内板には、左半分は骨格と筋肉系、右半分は生体復元のユニークな模型と出ていました。

折角なので、トリケラトプスの右半分を倍率を上げて撮ってみました。

振り向くと、スピノサウルスの頭の方が見えたので撮ってみました。

又、可愛らしいスピノサウルの前足が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

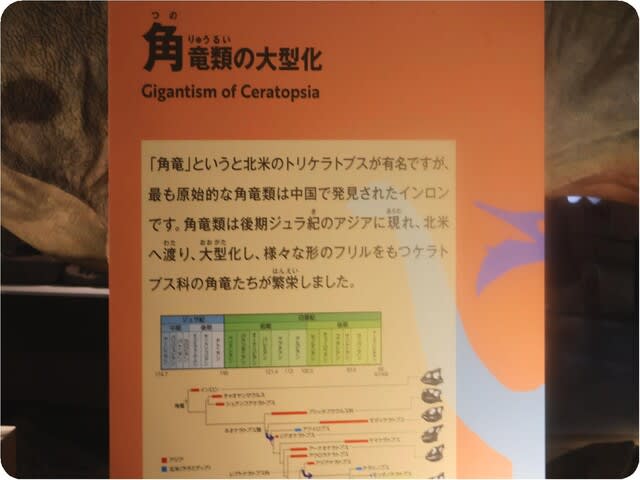

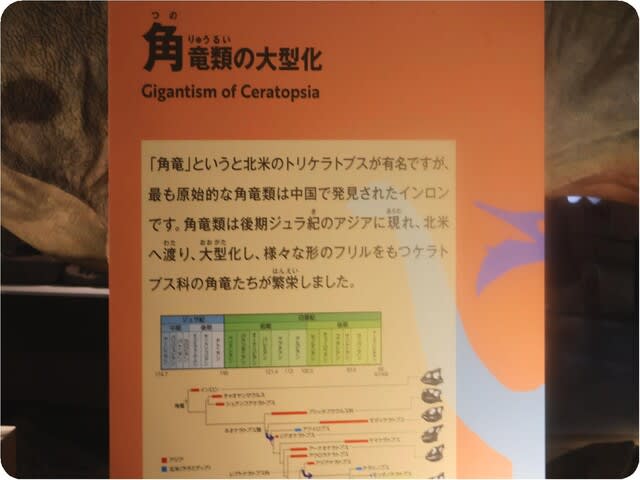

「角竜類の大型化」のポスターがあったので撮ってみました。

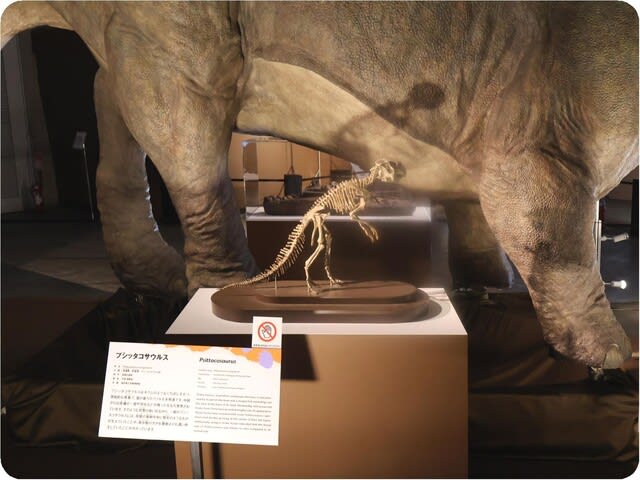

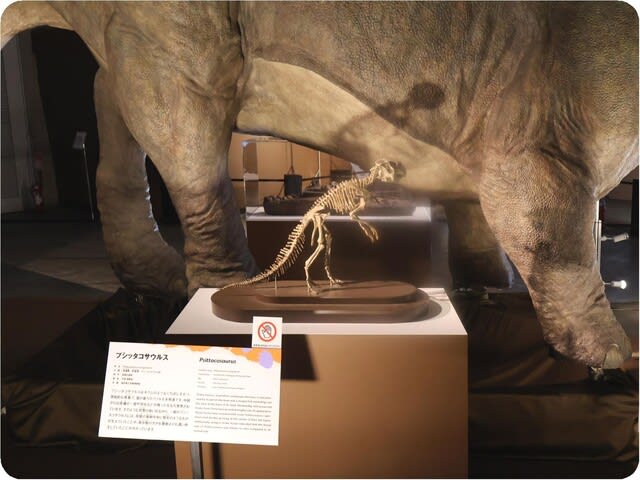

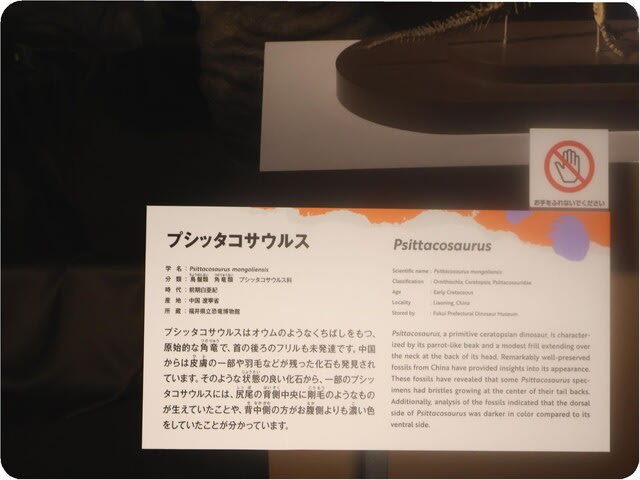

ブシッタコサウルスの小さな模型が展示されていたのでアップで撮ってみました。

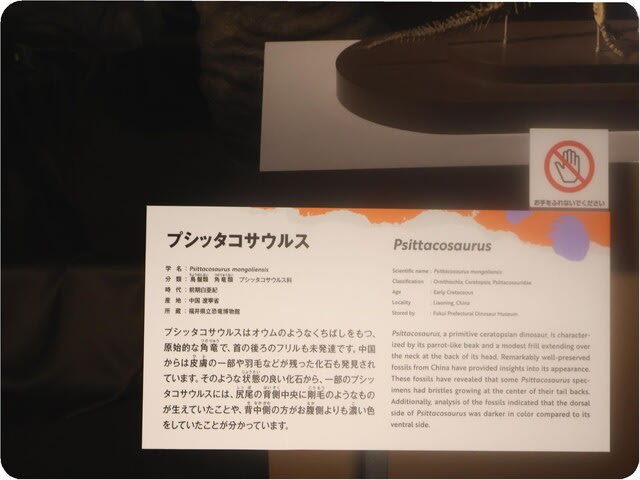

案内板には「ブシッタコサウルスはオウムのようなくちばしをもつ、原始的な角竜で、首の後のフリルも未発達です。・・・」と出ていました。

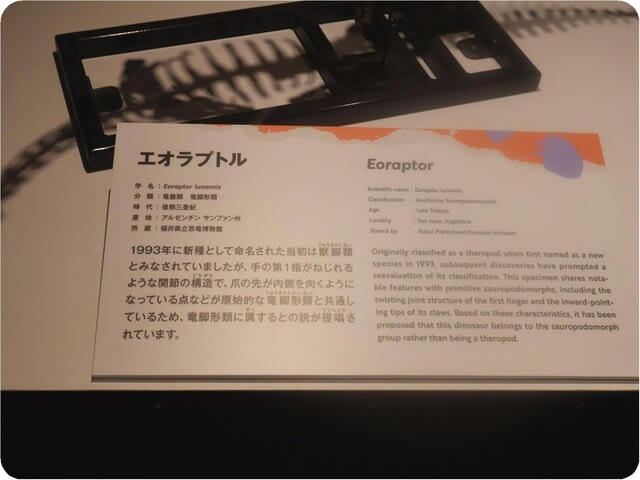

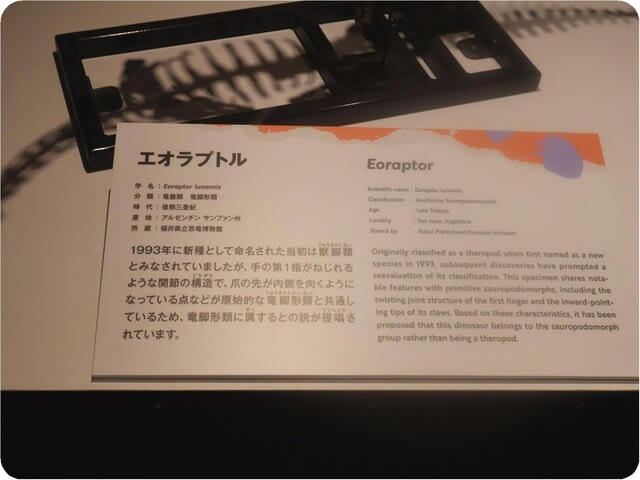

竜脚類恐竜のエオラプトルとアンテト二トルスの模型が展示されていたのでアップで撮ってみました。

折角なので、エオラプトルを倍率を上げて撮ってみました。

オメイサウルスの頭骨が展示されていたのでアップで撮ってみました。

<第3章「ティタノサウル類:最も大きな恐竜たちのくらし」>

案内板「ティタノサウルス類:最も大きな恐竜たちのくらし」が出ていたので撮ってみました。

サルタサウルスの大腿骨が展示されていたので撮ってみました。

竜脚類の恐竜(カマラサウルス・デプロドクス・サルタサウルス類)がジュラ紀から白亜紀に亘って君臨していたイメージ図があったので撮ってみました。

竜脚類の恐竜は、実に1億数千万年近くに亘って地球で繁栄していたことになりますね!

ご覧のような通路を通って先に行ってみました。

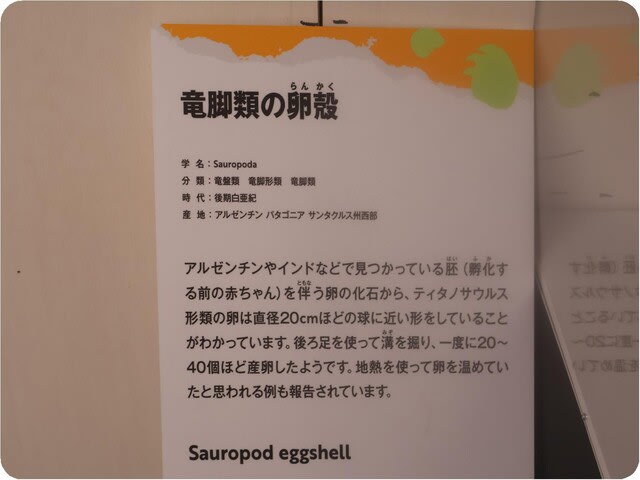

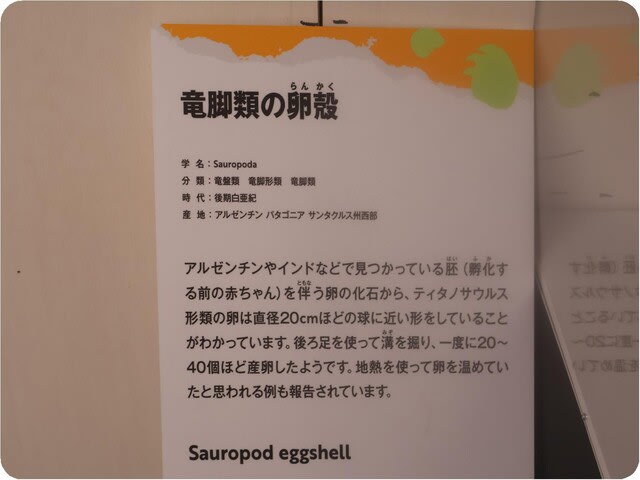

竜脚類の卵殻(らんかく)が展示されていたので撮ってみました。

案内板「竜脚類の卵殻」があったのでアップで撮ってみました。

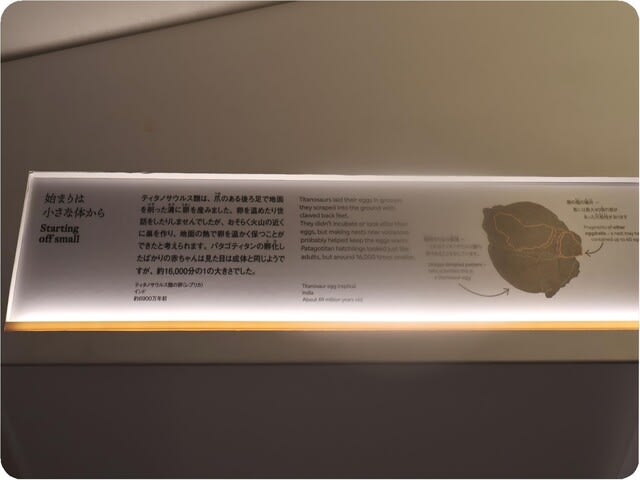

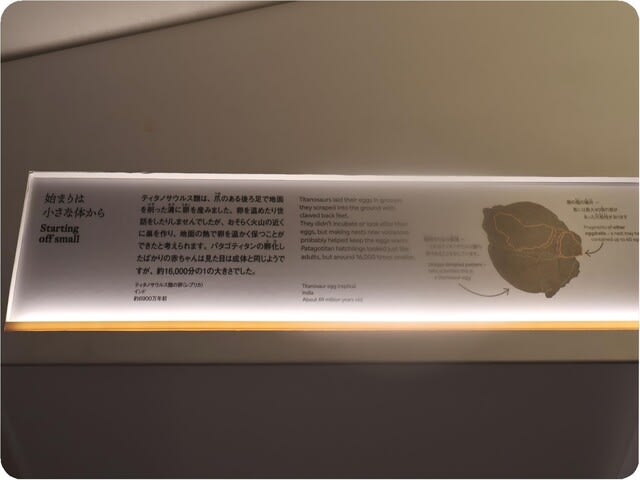

ティタノサウル類の卵が展示されていたので撮ってみました。

案内板の右側に、「独特のくぼみ模様」(左)と「卵の殻の破片」(右)の解説があったので撮ってみました。

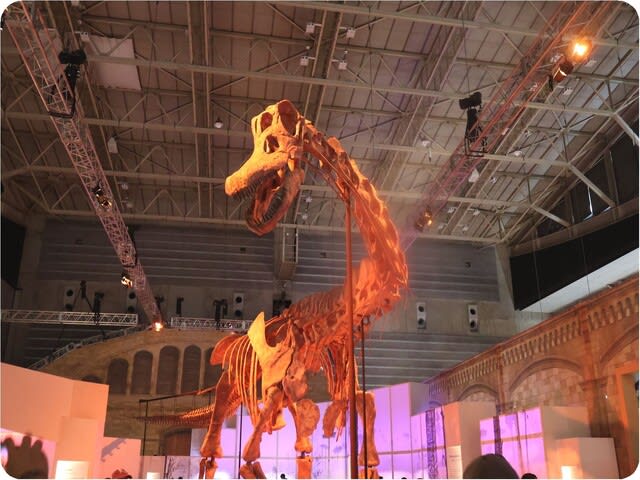

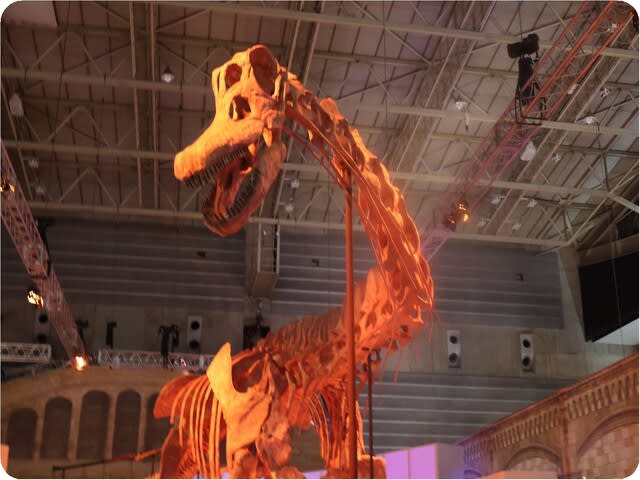

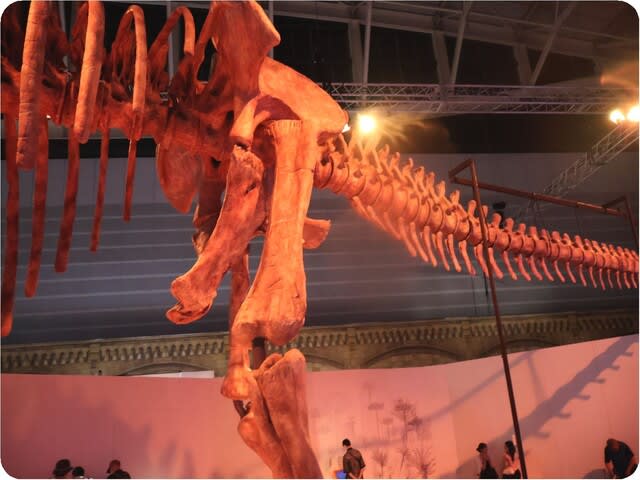

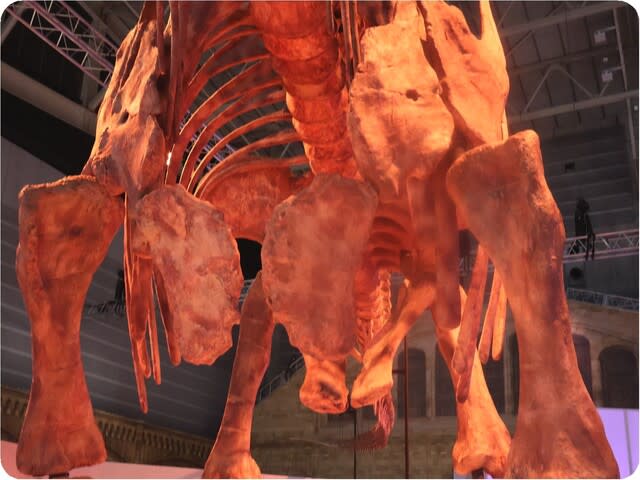

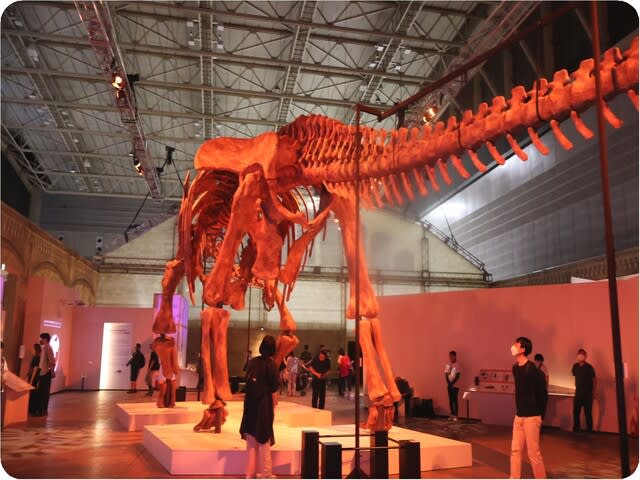

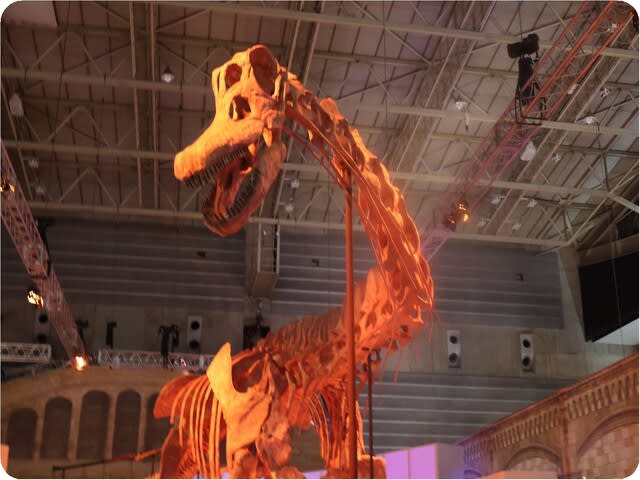

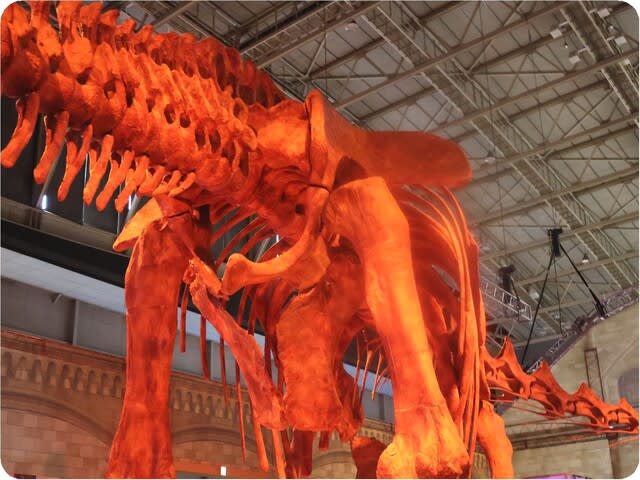

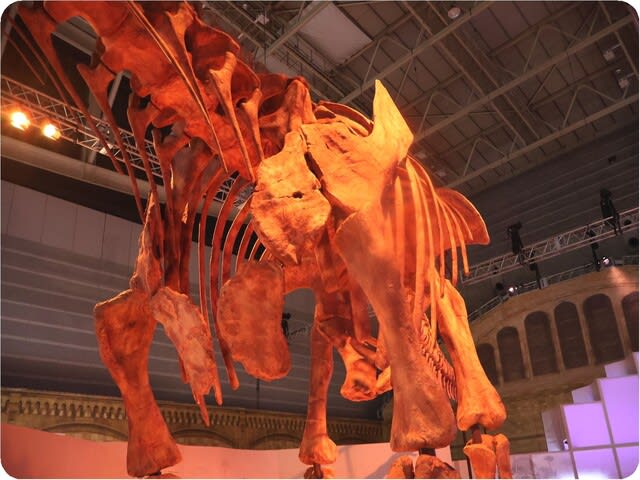

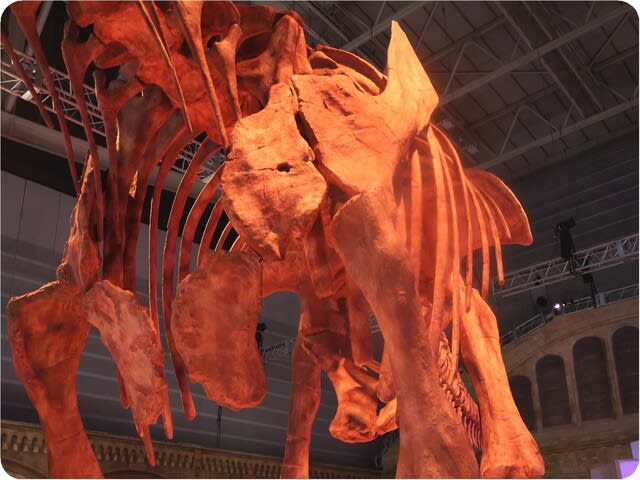

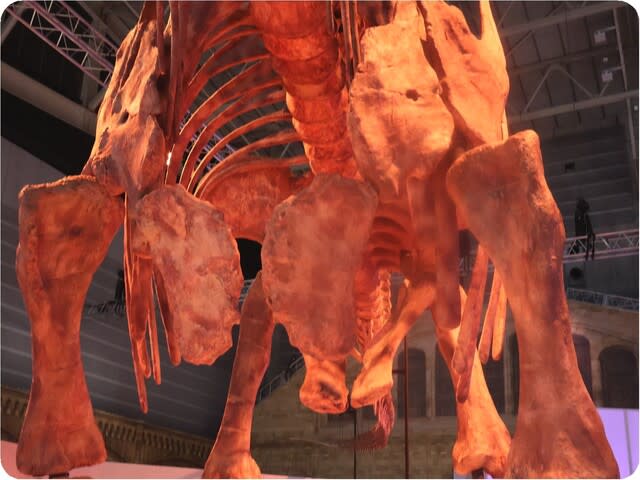

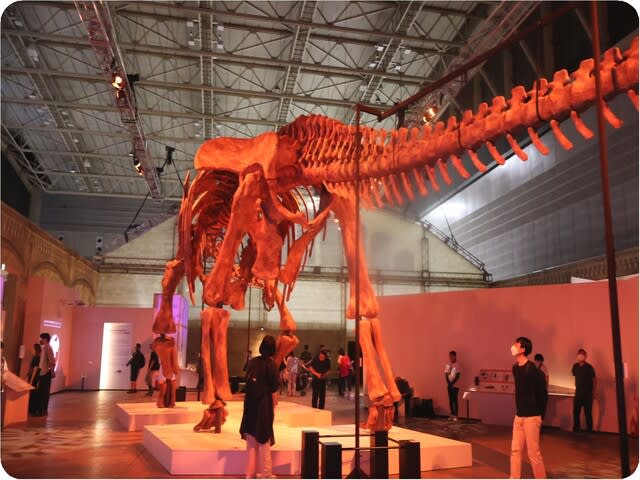

先に行くと、世界最大級の巨大竜脚類「パタゴティタン・マヨルム」の全身復元骨格(全長約37m)が展示されていました。

取り敢えず、パタゴティタンをアップで撮ってみました。

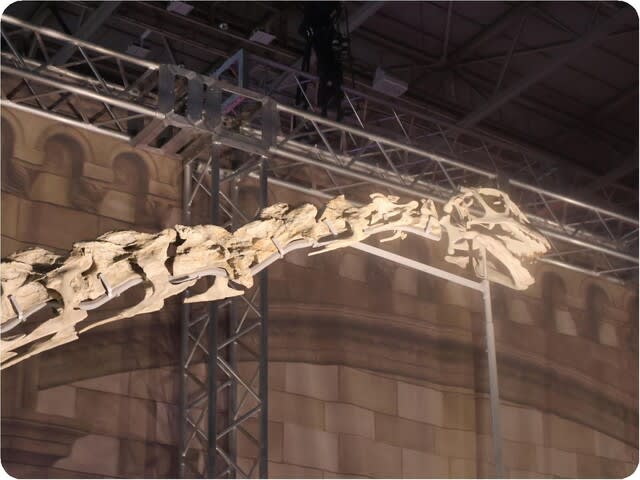

折角なので、首骨と頭骨を倍率を上げて撮ってみました。

更に、頭骨を倍率を上げて撮ってみました。

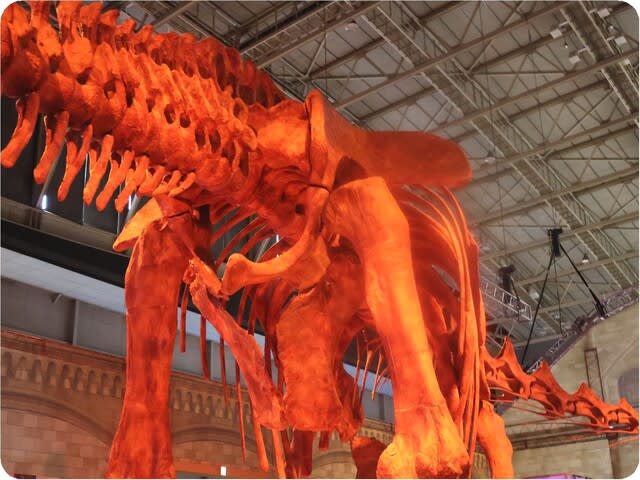

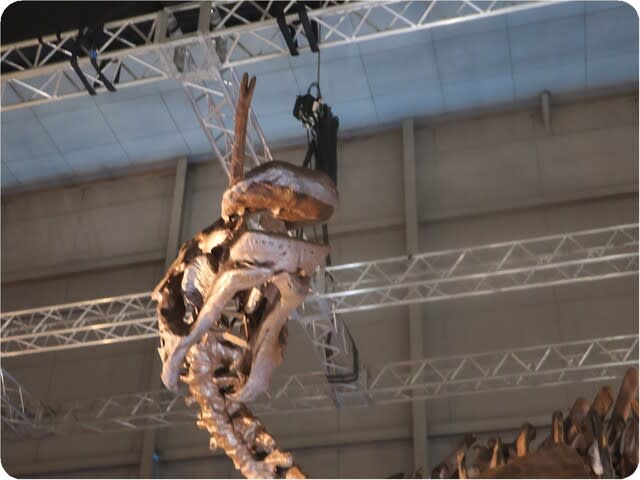

ついでに、前脚と肺の骨を撮ってみました。

「巨体の進化」の案内板があったので撮ってみました。

パタゴティタンが他のティタノサウルス類より大きくなった理由は分かっていませんが、偶然と環境の影響が重なったようです。

先に行って、パタゴティタンを倍率を上げて撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

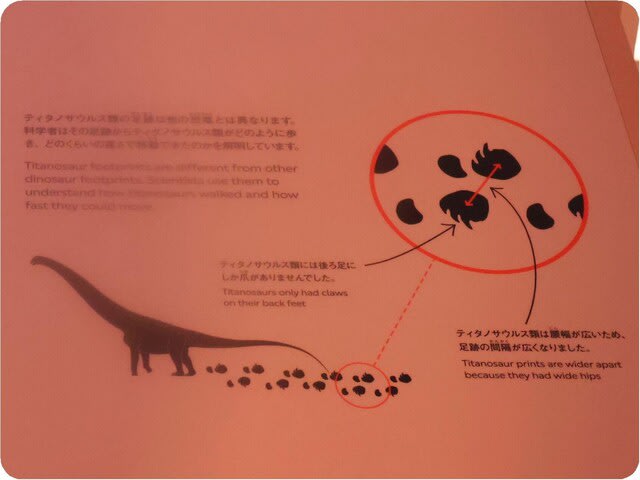

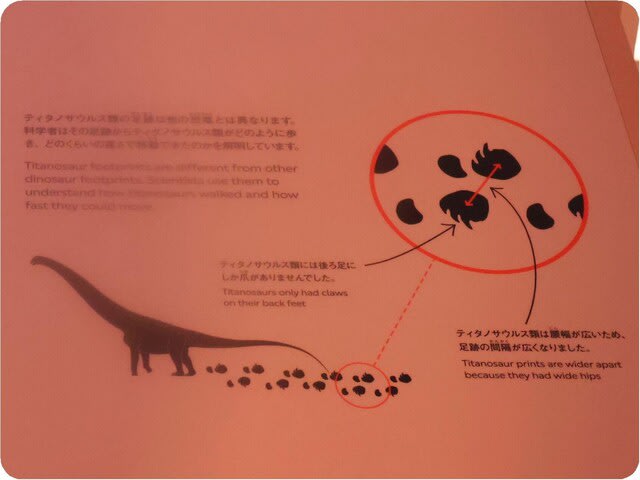

「巨人の歩行」の案内板があって、ティタノサウルス類の足跡の説明が載っていたのでアップで撮ってみました。

床に、パタゴティタンの足跡があったので撮ってみました。

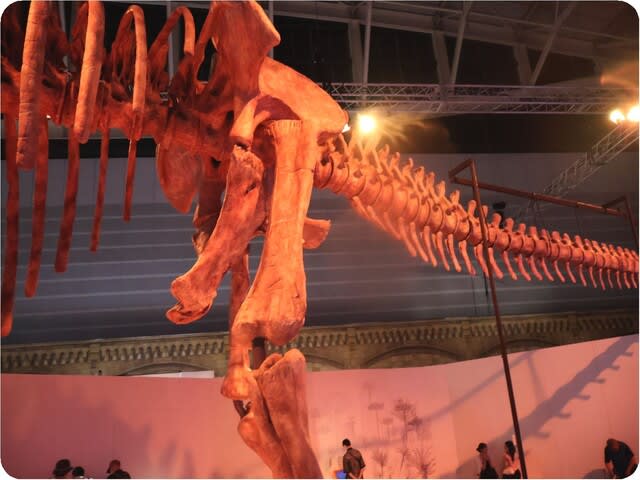

パタゴティタンの横に行って、肋骨をアップで撮ってみました。

ついでに、尾骨を撮ってみました。

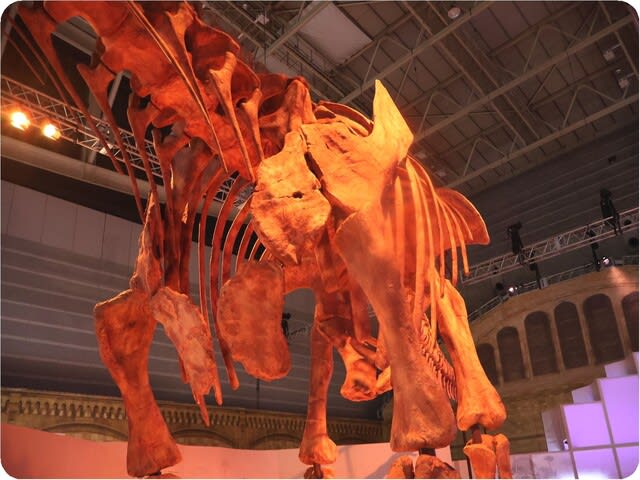

先に行って、脚骨をアップで撮ってみました。

ついでに、別角度から撮ってみました。

尾骨(尾骶骨?)が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

パタゴティタンの全体を撮って、次の展示室に行ってみました。

<第4章「さまざまな竜脚類」>

次の展示室に行くと、案内板「さまざまな竜脚類」がありました。

パロサウルスが展示されていたので撮ってみました。

正面に回ってパロサウルスをアップで撮ってみました。

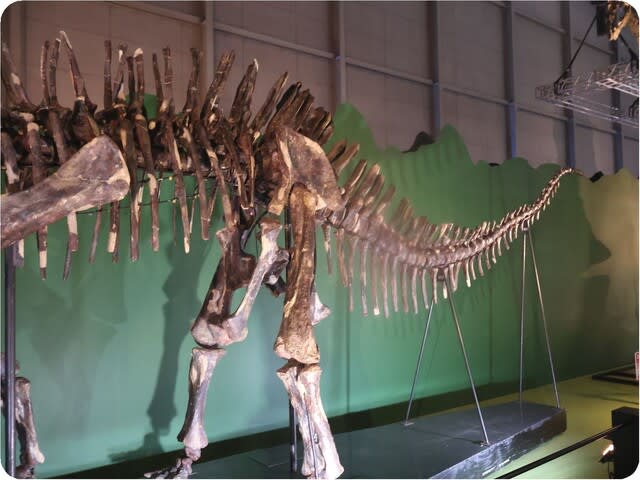

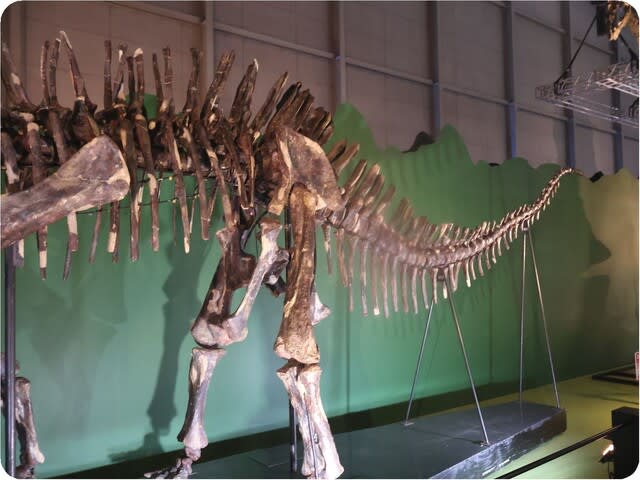

後ろに、ディプロドクスが展示されていたので撮ってみました。

折角なので、ディプロドクスの脚骨と肋骨をアップで撮ってみました。

又、アマルガサウルスが展示されていたので撮ってみました。

折角なので、頭骨と首骨を倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、脚骨を撮ってみました。

次に行くと、ご覧のようなフクイテイタンの案内が出ていたので撮ってみました。

取り敢えず、フクイテイタンを撮ってみました。

フクイテイタンが口を開けたので撮ってみました。

横を向いているフクイテイタンを撮ってみました。

可愛らしい顔をしているフクイテイタンをアップで撮ってみました。

正面から怖い顔をしているフクイテイタンを撮ってみました。

後期ジュラ紀に生息していたカマラサウルスを撮ってみました。

折角なので、頭骨と肋骨をアップで撮ってみました。

前期白亜紀に生息していたエウへロプスが展示されていたので撮ってみました。

<第5章「巨大恐竜の終焉}>

第5章に行くと、鎧を着たようなデンバーサウルスが展示されていたので撮ってみました。

折角なので、横からデンバーサウルスを撮ってみました。

次に行くと、頭に角があるチンタオサウルスが展示されていたので撮ってみました。

取り敢えず、頭部を倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、腰骨を撮ってみました。

折角なので、下からチンタオサウルスの頭部を撮ってみました。

先に行くと、巨大恐竜展の入り口にあったトゥリアサウルス(一部)が見えたので撮ってみました。

左下に、クライトンペルタが展示されていたので撮ってみました。

正面に回ってアップで撮ってみました。

尚、属名は映画ジュラシック・パークの原作者であるマイケル・クライトン博士にちなんで付けらたようです。

先に行くと、ガリミムスが展示されていたのでアップで撮ってみました。

ブラキロフォサウルスが展示されていたので撮ってみました。

ブラキロフォサウルスは、”レオナルド”の愛称で呼ばれ、頭骨の上は平らになっていました。

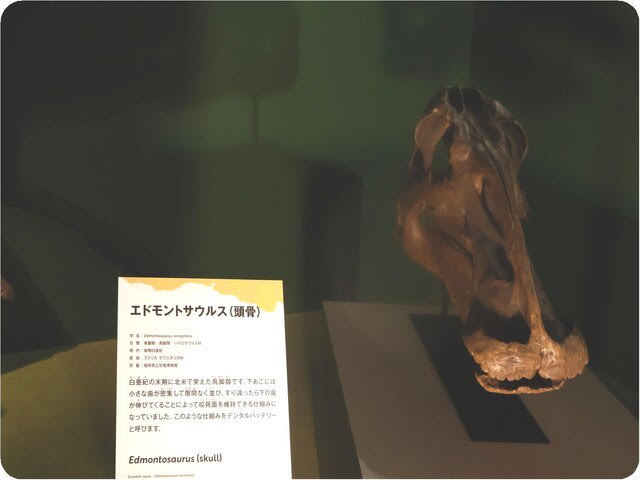

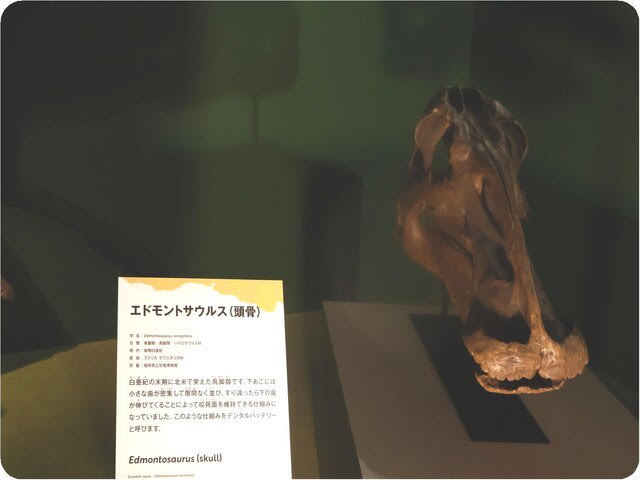

エドモントサウルスの頭骨が展示されていたのでアップで撮ってみました。

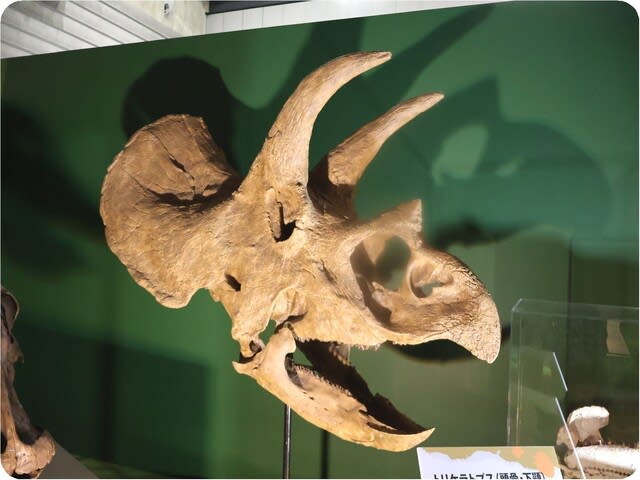

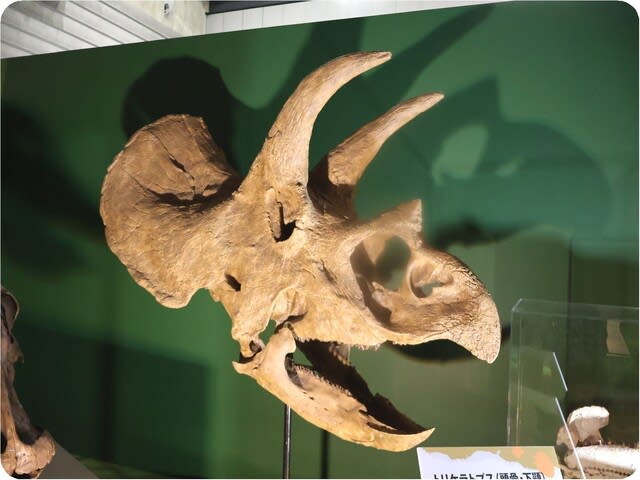

隣に、トリケラトプスの頭骨・顎骨が展示されていたので撮ってみました。

巨大恐竜展の出口に遣って来ると、"PATAGOTITAN MALL"が掛かっているグッズ売場がありました。

尚、パタゴティタン(Patagotitan)は第3章で展示されていた巨大恐竜です。

今回の「巨大恐竜展2024をぶらり」は、久しぶりに精巧な巨大恐竜が楽しめたので満足しています。

恐竜は、約2億5000万年前から約6500万年前に地球上に生存していたと云われていますが、「10の何乗(10の3乗が千、10の4乗が万、10の8乗が億)」で考えると気が遠くなるような時代ですね!

因みに、地球が誕生したのは約46億年前のことだと考えられています。

屋形船の乗船時間には早かったのですが、パシフィコ横浜を後に「ぷかりさん橋」に行ってみました。

「巨大恐竜展2024をぶらり(ぷかりさん橋編)」に続く。

屋形船は「ぷかりさん橋」から出航していて、近くにあるパシフィコ横浜では「巨大恐竜展 2024」を開催していました。

折角なので、巨大恐竜展を見てから「ぷかりさん橋」に行ってみることにしました。

パシフィコ横浜は、みなとみらい線の「みなとみらい駅」から歩いて5分程で着きました。

<巨大恐竜展 >

展示ホールAで観覧料(2,400円)を払って館内に入りました。

取り敢えず、大看板をアップで撮ってみました。

館内の入り口にあったパンフレットに従って、第1章~第5章の順に回ってみることにしました。

入り口の上に、トゥリアサウルス(?)がいたので撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

入り口を通って右の方に行くと、大腿骨(?)が見えたのでアップで撮ってみました。

上の方に、頭蓋と背骨が見えたので撮ってみました。

ついでに、脛骨を撮ってみました。

近くにあった案内板に依ると、トゥリアサウルスは四足歩行する草食恐竜で全長は20mを超えたみたいです。

<第1章「生物の巨大化」>

通路の先の方に、プテラノドンのような翼竜がいたのでアップで撮ってみました。

「翼竜類の大型化」の案内板があったので撮ってみました。

左側に、サイの仲間のパラケラテリウムの頭骨が展示されていたのでアップで撮ってみました。

パラケラテリウムは、体調が7mを超え、肩の高さは約5m、体重は約11tを超えると考えられています。

パラケラテリウムの先に、ホツキョクグマが展示されていたのでアップで撮ってみました。

プテラノドンの近くに遣って来たので倍率を上げて撮ってみました。

尚、プテラノドンは翼開長が7mにもなる大型の翼竜で後期白亜紀に生息していました。

翼竜のケツァルコアトルスが展示されていたのでアップで撮ってみました。

尚、ケツァルコアトルスは翼開長が10mを超える大型の翼竜ですが、この骨格は半分ほどのサイズで作られています。

先に行くと、ガストルニス(左)とエピオルニス(右)が展示されていました。

取り敢えず、ガストルニスをアップで撮ってみました。

ついでに、エピオルニスを撮ってみました。

メガネウラ類の化石と模型が展示されていたので撮ってみました。

折角なので、化石と模型をアップで撮ってみました。

次に行くと、ナガスクジラの頭骨があったのでアップで撮ってみました。

脊椎の手前に、上腕骨が展示されていたので撮ってみました。

他にも、いろんな部位が展示されていました。

ついでに、脊椎と肋骨があったので撮ってみました。

作りかけの恐竜の模型(?)があったのでアップで撮ってみました(名前は分かりません)。

ショニサウルスの頭骨があったので撮ってみました。

尚、ショニサウルスの全長は約21mあったと云われています。

又、アルダブラゾウガメがいたので撮ってみました。

ワニの仲間のチャラワンの顎骨があったので撮ってみました。

尚、チャラワンは顎骨だけで1.1m、全長は約10mになると云われています。

アフリカの淡水域に生息する大型のナイルワニがいたので撮ってみました。

一般的に全長は4~5mほどですが、6mを越えた記録があるみたいです。

「軟体動物の巨大化」の案内板があって、中生代ではアンモナイトの仲間が大繁栄していたようです。

アンモナイトの仲間のパラプゾシア(殻の直径は約1.7m)があったので撮ってみました。

又、メソプゾシアがあったので撮ってみました。

ダイオウイカの腕と眼球と口器があったので撮ってみました。

尚、口器(コウキ)では獲物を捕らえ、噛み砕くことができます。

アラトコンカ科二枚貝があったのでアップで撮ってみました。

アラトコンカ科の殻は、前後に押し潰されたような扁平な形をしています。

<第2章「恐竜の巨大化」>

ご覧のようなゲートを通ると、案内板「恐竜の巨大化」があったので撮ってみました。

恐竜類の分類図あったのでアップで撮ってみました。

恐竜類は、骨盤の特徴から鳥盤類(ちょうばんるい) と竜盤類(りゅうばんるい) 」の2グループに分けられています。

更に、鳥盤類は装盾類・鳥脚類・周飾頭類、竜盤類は竜脚形類・獣脚類に分けられています。

原始的な獣脚類のヘレラサウルス(全長約3.5m)が展示されていたのでアップで撮ってみました。

肉食恐竜のコンカベナートルが展示されていたのでアップで撮ってみました。

肉食恐竜のテイラノサウルスの頭骨があったので撮ってみました。

尚、テイラノサウルスの最大全長は約13m、最大体重は約9tと報告されています。

反対側に、史上最大の肉食恐竜のスピノサウルがいたので撮ってみました。

尚、スピノサウルはテイラノサウルス以上のサイズと考えられています。

取り敢えず、スピノサウルの頭部を倍率を上げて撮ってみました。

突然、スピノサウルスの口が開いたので撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、スピノサウルス特徴の背の部分をアップで撮ってみました。

ティラノサウルス上科に属する小さな恐竜のディロンが展示されていました。

取り敢えず、ディロンをアップで撮ってみました。

ディロンは、ティラノサウルス上科として初めて羽毛の化石として見つかった小さな(1.6m)恐竜です。

ついでに、左側のディロンを撮ってみました。

左隣に、ラプトレックスが展示されていたのでアップで撮ってみました。

奥に、ティラノサウルスのWYREXが展示されていたので行ってみました。

この骨格は、発見者の名前からWYREX(ワイレックス)と呼ばれています。

折角なので、ティラノサウルスの頭骨をアップで撮ってみました。

ついでに、ティラノサウルスの胸骨をアップで撮ってみました。

奥に、テチスハドロスの模型(?)が展示されていたので撮ってみました。

テチスハドロスは、進歩的な特徴と原始的な特徴の両方を持つ小柄(全長約4m)な恐竜です。

隣に、エウロパサウルスの頭骨があったのでアップで撮ってみました。

折角なので、倍率を上げて撮ってみました。

尚、エウロパサウルスは四足歩行で草食の竜脚類の小型(全長約6m)の恐竜です。

左側に、ご覧のような白い恐竜が展示されていたので撮ってみました。

折角なので、頭骨を倍率を上げて撮ってみました。

正面に回ると、左半分と右半分で異なる模型の恐竜(トリケラトプス)になっていました。

案内板には、左半分は骨格と筋肉系、右半分は生体復元のユニークな模型と出ていました。

折角なので、トリケラトプスの右半分を倍率を上げて撮ってみました。

振り向くと、スピノサウルスの頭の方が見えたので撮ってみました。

又、可愛らしいスピノサウルの前足が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

「角竜類の大型化」のポスターがあったので撮ってみました。

ブシッタコサウルスの小さな模型が展示されていたのでアップで撮ってみました。

案内板には「ブシッタコサウルスはオウムのようなくちばしをもつ、原始的な角竜で、首の後のフリルも未発達です。・・・」と出ていました。

竜脚類恐竜のエオラプトルとアンテト二トルスの模型が展示されていたのでアップで撮ってみました。

折角なので、エオラプトルを倍率を上げて撮ってみました。

オメイサウルスの頭骨が展示されていたのでアップで撮ってみました。

<第3章「ティタノサウル類:最も大きな恐竜たちのくらし」>

案内板「ティタノサウルス類:最も大きな恐竜たちのくらし」が出ていたので撮ってみました。

サルタサウルスの大腿骨が展示されていたので撮ってみました。

竜脚類の恐竜(カマラサウルス・デプロドクス・サルタサウルス類)がジュラ紀から白亜紀に亘って君臨していたイメージ図があったので撮ってみました。

竜脚類の恐竜は、実に1億数千万年近くに亘って地球で繁栄していたことになりますね!

ご覧のような通路を通って先に行ってみました。

竜脚類の卵殻(らんかく)が展示されていたので撮ってみました。

案内板「竜脚類の卵殻」があったのでアップで撮ってみました。

ティタノサウル類の卵が展示されていたので撮ってみました。

案内板の右側に、「独特のくぼみ模様」(左)と「卵の殻の破片」(右)の解説があったので撮ってみました。

先に行くと、世界最大級の巨大竜脚類「パタゴティタン・マヨルム」の全身復元骨格(全長約37m)が展示されていました。

取り敢えず、パタゴティタンをアップで撮ってみました。

折角なので、首骨と頭骨を倍率を上げて撮ってみました。

更に、頭骨を倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、前脚と肺の骨を撮ってみました。

「巨体の進化」の案内板があったので撮ってみました。

パタゴティタンが他のティタノサウルス類より大きくなった理由は分かっていませんが、偶然と環境の影響が重なったようです。

先に行って、パタゴティタンを倍率を上げて撮ってみました。

更に、倍率を上げて撮ってみました。

「巨人の歩行」の案内板があって、ティタノサウルス類の足跡の説明が載っていたのでアップで撮ってみました。

床に、パタゴティタンの足跡があったので撮ってみました。

パタゴティタンの横に行って、肋骨をアップで撮ってみました。

ついでに、尾骨を撮ってみました。

先に行って、脚骨をアップで撮ってみました。

ついでに、別角度から撮ってみました。

尾骨(尾骶骨?)が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

パタゴティタンの全体を撮って、次の展示室に行ってみました。

<第4章「さまざまな竜脚類」>

次の展示室に行くと、案内板「さまざまな竜脚類」がありました。

パロサウルスが展示されていたので撮ってみました。

正面に回ってパロサウルスをアップで撮ってみました。

後ろに、ディプロドクスが展示されていたので撮ってみました。

折角なので、ディプロドクスの脚骨と肋骨をアップで撮ってみました。

又、アマルガサウルスが展示されていたので撮ってみました。

折角なので、頭骨と首骨を倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、脚骨を撮ってみました。

次に行くと、ご覧のようなフクイテイタンの案内が出ていたので撮ってみました。

取り敢えず、フクイテイタンを撮ってみました。

フクイテイタンが口を開けたので撮ってみました。

横を向いているフクイテイタンを撮ってみました。

可愛らしい顔をしているフクイテイタンをアップで撮ってみました。

正面から怖い顔をしているフクイテイタンを撮ってみました。

後期ジュラ紀に生息していたカマラサウルスを撮ってみました。

折角なので、頭骨と肋骨をアップで撮ってみました。

前期白亜紀に生息していたエウへロプスが展示されていたので撮ってみました。

<第5章「巨大恐竜の終焉}>

第5章に行くと、鎧を着たようなデンバーサウルスが展示されていたので撮ってみました。

折角なので、横からデンバーサウルスを撮ってみました。

次に行くと、頭に角があるチンタオサウルスが展示されていたので撮ってみました。

取り敢えず、頭部を倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、腰骨を撮ってみました。

折角なので、下からチンタオサウルスの頭部を撮ってみました。

先に行くと、巨大恐竜展の入り口にあったトゥリアサウルス(一部)が見えたので撮ってみました。

左下に、クライトンペルタが展示されていたので撮ってみました。

正面に回ってアップで撮ってみました。

尚、属名は映画ジュラシック・パークの原作者であるマイケル・クライトン博士にちなんで付けらたようです。

先に行くと、ガリミムスが展示されていたのでアップで撮ってみました。

ブラキロフォサウルスが展示されていたので撮ってみました。

ブラキロフォサウルスは、”レオナルド”の愛称で呼ばれ、頭骨の上は平らになっていました。

エドモントサウルスの頭骨が展示されていたのでアップで撮ってみました。

隣に、トリケラトプスの頭骨・顎骨が展示されていたので撮ってみました。

巨大恐竜展の出口に遣って来ると、"PATAGOTITAN MALL"が掛かっているグッズ売場がありました。

尚、パタゴティタン(Patagotitan)は第3章で展示されていた巨大恐竜です。

今回の「巨大恐竜展2024をぶらり」は、久しぶりに精巧な巨大恐竜が楽しめたので満足しています。

恐竜は、約2億5000万年前から約6500万年前に地球上に生存していたと云われていますが、「10の何乗(10の3乗が千、10の4乗が万、10の8乗が億)」で考えると気が遠くなるような時代ですね!

因みに、地球が誕生したのは約46億年前のことだと考えられています。

屋形船の乗船時間には早かったのですが、パシフィコ横浜を後に「ぷかりさん橋」に行ってみました。

「巨大恐竜展2024をぶらり(ぷかりさん橋編)」に続く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます