そして迎えた今年の道マラ

そして迎えた今年の道マラ1週間前の予報では今年はひょっとして雨かもしれないと思っていたが、この朝は雲ひとつない実にすがすがしい天気だった。「これは暑くなるな」と思った。それでも気温は22℃くらい。3年前に比べれば4℃も低い。

会場には歩いて向かう。10分かそこら。札幌の大きな通りを歩いてあちこちから大通公園を目指すランナーが目に入る。

途中コンビニでスポーツドリンクと鋏を買う。テーピングのためだ。テープは持ってきたがはさみは飛行機に乗らないと(確認したつもりだが実際どうなんだろう?)思って持ってこなかった。

公園のベンチでテーピングをしながら家人とつまらないことでケンカをしていた気がする。何が理由だったが思い出そうとしても思い出せないので「つまらない」原因だったと思う。

荷物は、ナンバー順に何丁目か決まっていて、わたしはCブロック、家人はFブロックとずいぶん距離が離れていた。ウインドブレーカーを脱ぎ、支度を整え別れる前にさすがに仲直りしてエールを交換したが、しばらく気分が悪かった。レース結果とは関係ないけれど。

通りを跨いで次のエリアに行くたびに籠のナンバーを確認するが全然自分の番号にならない。係員にも2、3度尋ねたが「通りの向こうですね」とか「まだちょっと先です」とか、まるで蕎麦屋の出前みたいな状態。結局、リミットの8時半まで残り1分。時間が迫ると人も増えて歩きにくい。次回はもう少し余裕を持って荷物を預けようと反省する。

スタート位置への整列は8時40分が締切。ここはもうすぐCブロックのスタート位置を目指した。これくらいの大規模マラソンになるとやむを得ない事情もわかるのだが、スタートまで30分近くストレッチも自由にできないスペースで待つのはいささかしんどい。整列は7時半からOKなので、少しでも前からスタートしたいランナーは1時間半も待ってるわけだ。いったい何をしてるんだろう? 冬の寒さの中や雨ではないので身体的にはさして負担があるわけではなかった。

それでもせめて待ち時間は10分くらいにならないものかと思う(まあ、無理でしょうね)。スタート前の試聴やら関係者の挨拶とかいらないとみんな思ってるんじゃないかな。どうしても必要なら、もっとはやくやったらいい。

DJの声がスタートまでの時間を盛り上げる。やはり大規模都市マラソンらしいプレンミアムな雰囲気がこの付近にかもし出されている。

いよいよスタート

いよいよスタートCブロックの一番後方あたりだったがスタートまでは2分もかからなかった。

どういうことかいまだによく理解できていないが、レースで初めて(だと思う)時計の操作を間違えた。このあと5㎞のラップもボタンを押し間違えている(ストップさせてしまった)。一日に二度も!ありえない。練習でもそう何度もないことだ。歳のせいかな?と打ち消そうとするも嫌な予感。

■ ネッククーラーカバー

混雑のほうは2~3㎞ではほぼ思い通りに走れるようになった。この間のラップが4'50。5分切るくらいのスピードで35㎞あたりまでイーブンペースが目標だったので、少し抑えめを意識しながらしばらくペースキープ。

幌平橋を渡って平岸通りに入るまでの5㎞がこのコースほぼ唯一の登り。序盤ということもあるけど快調に予定のラップを刻む。体調は悪くない。

ただ、10㎞手前の創成トンネルに入る前にははっきりと暑さを感じていた。走りだして間もないうちに、バックポケットに押し込んでおいた「ネッククーラーカバー」を取り出して首に巻きつけた(15㎞地点の写真ではしっかり首に巻いている)。トンネルの前に2か所給水所がある。どちらかで水をもらって濡らして走った。事前に試してしっかり結ばないと取れてしまうのがわかっていたのでしっかり二度結んだ。どれほど効果があったか難しいところだが、少しでもヒンヤリ感はあって、途中何度か水でぬらしながら最後まで走った。しないよりはしていてよかったと思っている。

■ 応援

家人の兄夫婦と両親が、今回もこの暑さの中沿道に応援に出てくれていた。予定では17kmと21km付近。17kmは家人がこのあたりまでしかこれそうにないというので急きょ設定してくれたのだが、さらに手前でリタイヤと相成った)。さらに21kmの道向かいに当たる31km付近でも応援してくれることになっていた。

応援というのは、それが知らない人でもとても大きな力になる。知り合いならなおさらで、元気な時はもちろんだが、気持ちが挫けそうなときに顔を見つけただけで自然と笑顔になったり元気が出たりする。不思議なものだ。

もうひとつ、やっぱり知り合いに「格好悪い姿は見せたくない」という思いもあるから、その前ではなんとか頑張ろうとするというメリットもある。そこで無理したせいでそのあとボロボロになるなんてことはあまりない気がする。がんばれないときは無理もできない、ということが圧倒的に多くて、頑張れる力を引き出してくれる側面が強いんじゃなかろうか。

■ いつになく早く挫けた

20kmまでは予定通りのキロ5ペースを刻んでいた。その後暑さのせいもあったと思うが徐々にラップが落ちてゆく。理由の一つは、どうしても給水を取らないわけにいかず、止まることはなかったが給水所に近づく動きやランナーとの多少の接触もやはりあったりで、給水のたびにペースが落ちるのはやむを得ないことだった。

19kmからこのコース最大の難所新川通に突入。32~33㎞までさえぎる物がなく容赦なく太陽が照りつける。片側3車線の広々としたアスファルトが強烈に熱と光を反射する。

それでも21km付近までは歩いたりしてる姿は見せられないという気持ちがあったし、17kmあたりから応援してくれているはずのみんなを探しながら歩道側の左よりを走っていた。ばっちり21kmあたりでお互いうまく気づくことができて手を上げて応えた。ビニールに入れた氷を手に持ってくれていて、それを受け取った。すでにかなり暑かった。札幌の11時の気温は27.2℃でこのあと28.8℃まで上昇した。風がほとんどなかった気がする。

ありがたかった。顔や首を冷やしながらしばらく走る。

このときはまだ元気いっぱいだったのだが、このあと徐々に疲れを感じてもいたのだと思う。23~25㎞のラップはおよそキロ6分に落ちていた。

レースでいつも穿いているザムストの脹脛用着圧ストッキングが暑く感じられ脱ぎたくてしょうがなくなった。そんなことは初めて。ただ、このところコンプレッションのせいで逆に脚が攣りやすい気がしていた。今回も着用しようかしまいかちょっと迷った結果穿いてきたのが想定外の理由で裏目に出た。

ガマンができなくなり、25km過ぎ折り返し地点手前あたりで立ち止まった。自分のレース史上最も早いのではないかと思う。

脇にそれて靴を脱ぎ、ストッキングを脱ぐ。これがコンプレッションのためになかなか簡単には脱げない。筋肉に変な力が入ってふくらはぎを攣った(これはよくあることだ)。

熱く感じるというのは、疲れて休みたいという気持ちが脳をだました結果じゃないかと半分くらいは思っていた。でも実際そう思ったのだから仕方がない。

攣ったふくらはぎをマッサージし呼吸も整えて再び走り始める。この1㎞に10分を要したので4分ほど要したことになる。

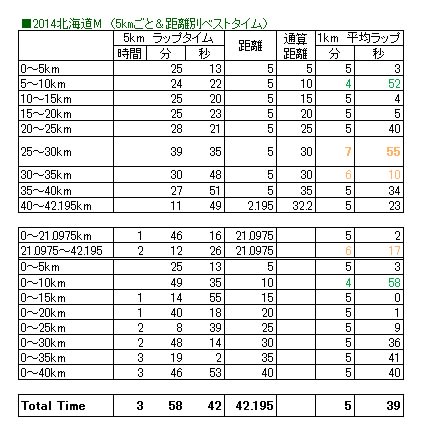

中間点のスプリットは1時間46分16秒と後半余力があればサブ3.5を狙えるタイムだったが、この時点でサブ3.5はあきらめざるをなくなった。

この暑さ、強烈な陽射し。疲労感。先が思いやられた。サブ4どころか、下手をすると完走さえ危ぶまれる状況ではないか? そんな考えが時折り頭をかすめる。

■ 私設エイドと応援2

一度止まったり歩いたりしてしまうと、2回目、3回目立ち止まるのは簡単になる。このあと数度は歩いた。たぶん最初に止まった後からだと思うが、暑さもすっかり意識されるようになり、給水所ごとに前回同様「氷ないですか?」と声をかけながら走っていたと思う。前回は何箇所かで氷入りの水をもらったが、今回は氷があったのは(記憶では)1か所だけだった。

その分後半ずいぶんお世話になったのが私設エイドだった。特にコーラと氷がありがたかった。何度もらったかしれない。私設エイドでは紙コップの数が十分でなく「おいて行って」と言われたので、給水所で手にした紙コップを捨てずにもったまま走った。そうして氷やコーラをそこに次いでもらえてずいぶん役に立った。

あとから考えたら知り合いのために出していたらしいエイドもあって、ちゃっかりコップを差し出してついでもらったりもして、ちょっと申し訳なかった。

今回はこうした私設エイドのみなさんのおかげで完走できたと言っても過言ではなく、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

そんな風に、完走もままならない状態でなんとかゴールを目指していたわけだけど、31km付近で再び親族の応援に力をもらった。自分はそんな状態で走るのに必死だったせいか気が付けなかったのだが義兄が反対側(21km地点)から見つけて「がんばれ!」と声をかけてくれた。こちらサイド(31km地点)にいた義姉母の声が聞こえたのは通り過ぎた後だった。

■ 復活の狼煙を上げる

応援のおかげか、氷とコーラのおかげか、すっかり萎えていた脚が徐々に回復してきた感じがあった。早めに立ち止まり何度か歩いたのも、おそらく脚の消耗を最低限に抑えることになったかもしれない。

残り10㎞。

時計を見るとちょうど12時。スタートから3時間。残り10㎞を1時間で走り切ればサブ4じゃないか! キロ6分ペース。

ここでスイッチが入った。

序盤に押し間違いはあったけど、その後ラップはちゃんと取っててつもりだったが、歩いたり私設エイドで止まったり、また、残り○㎞の表示で押したり押さなかったりもしたようで、30㎞以降の手元のラップがわからなくなってしまった。だからこまかなラップは知る由もないのだが、この後1度も止まることはなかった。

30~35㎞が30分48秒とキロ6分ちょっとのペース。35~40㎞では5'34/㎞ペースと30秒以上も平均ラップを上げている。いったん気持ちを切ってしまってから復活するのは自分の経験でもそう簡単ではない。上がりの2.195kmは5'23/㎞とペースはどんどん上がって行った。

一言で言えば、サブ4でこのレースをフィニッシュするために「死ぬ気で」走った。その時これ以上は走れないと思えるくらい全力だった(タイム的には全く大したことないけれど)。

3年前と全く同じだなあ、と思いながら走っていた。あんなレースは初めてだった。あのときよりは少しは力も付いたはずだし経験も積んだ。にもかかわらずデジャビューを見るように、紙コップに氷を入れて大事に大事にその氷を舐め舐め走った。今回はそれが有効だとわかっていた分氷があれば安心だった。

そして、今年も緑に包まれた北大キャンパスに戻ってきた。ガラス張りの大きな建物に向かって走っていく。残りはもう3㎞。ラスト3㎞で300人はぬいたと思う(数えたわけじゃない。感覚的に、です)。

キャンパスを抜けると残り1㎞あまり。最後に右に折れてゴールなので直前まで距離がつかめない。最後の直線に入った瞬間フィニッシュゲートがはるか先に見えて、「ええー、まだあんなにあるのかー」と一瞬へこむ。MCによるカウントダウンが聞こえる。「さあ、4時間まであと1分。間にあうかぁ~」。間に合うはずがない。まだあんなに先なのだ。

ただ、自分の思っていた4時間切りの目標はネットタイム。スタートまでは2分くらいだった気がする。なんとか間に合わせたい。「3,2,1,0。すたーとから4時間が経過しました。ランナーの皆さん、がんばってください(正確な言葉ではない。たぶんそんな感じだった)」。もう最後なのだし、ゴールへと続くヴィクトリーロードを取り囲む大群衆の声援の中を全速力(あくまで自分の、です)で駆け抜けるのはこれほど気持ちいいものはない。なかなか味わえない陶酔的時間。

ゴール直前「○○~」とわたしの名前を叫ぶ家人の声が聞こえた。振り返る間はなくゴールへと突っ込んだ。姿は見えなかった。ゴールの瞬間、電光掲示板は4時間と20秒くらいだった。ネットタイムで4時間は切れたと確信した。

タイムは目標に遠く及ばなかったけど、3年前よりは約14分縮めることができた。力を出し切った充実感を感じていた。

> その3へと続く