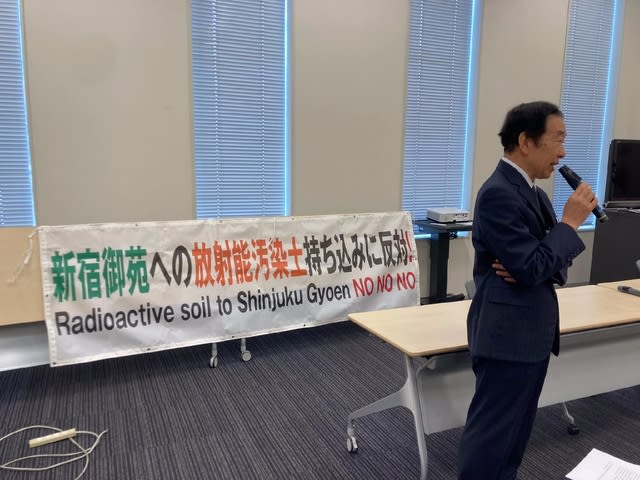

先日の「新宿御苑への放射能汚染土持ち込みに反対する会」の、環境省に対するヒアリングのさいにお伝えしたように、「反対する会」は、新宿御苑に対してだけではない、放射能汚染土の全国に向けての「処分」「再利用」について、この国の動きを注視している。

そして、環境省が、説明なく一方的に進めようとしている計画の理不尽さを追及している。

環境省が、多くの反対の声を無視して汚染土の再利用を強行しようとしている事実は、まだ国民に広く知られていない。

福島第一原発事故で放射性物質に汚染された汚染土を、全国で道路の盛土などに「再利用」するという計画である。

そもそも理不尽だし、根拠が不明確なままの強行なのだ。

法律を整備しなければ実行できないため、省令・告示案を発表し、パブリックコメントの募集を開始した。

「低線量放射線被ばく」の危険は、私はビキニ事件の被ばくについて『わが友、第五福竜丸』を創作するときにあらためて知ったことも多々ある。福島第一原発事故後に於いても、がん患者の増加、甲状せん被ばく等の調査でも明確である。

可能な限り多くの人が、このパブリックコメントに応じ、多くの反対意見を出すことによって、環境省の暴走を止めたいと思います。

若者を中心とした人たちを、交通費宿泊費等を出した上で「貯蔵施設」の見学に連れ出し、根拠のない「安全」を信じ込ませるように洗脳している動きもあります。それを垂れ流しにしている政府主導の広報、鵜呑みにしたマスコミの「紹介」も、看過できません。

「少しだけの被ばくならば安全だから受忍すべきだ」というまやかしに、情報を疑わない人たちが誤った思い込みを、植え付けられています。

以下、「放射能拡散に反対する会」の取り組みを、紹介します。

「放射能汚染土の再利用」をやめさせるよう、パブリックコメントを出しましょう。

「被ばくしない権利」を主張すべきです。

締切りは、2月15日24時。

意見は何回でも提出できます。

「放射能拡散に反対する会」が、汚染土再利用の問題点を分かり易くまとめたチラシを作成しました。拡散・複製・転載・印刷は大歓迎だそうです。

「放射能拡散に反対する会」のまとめを、引用します。

【問題1:放射性物質は集中管理が原則】

コメント例⇒

放射線はどんなに少なくても危険です。特に妊婦、乳幼児、子どもへの影響は甚大です。これ以上の被ばくを避けるためには放射性物質の集中管理が原則です。放射能汚染した土壌を「再生利用」と称して全国にばらまいてリスクを拡散させるべきではありません。

放射線はどんなに少なくても危険です。特に妊婦、乳幼児、子どもへの影響は甚大です。これ以上の被ばくを避けるためには放射性物質の集中管理が原則です。放射能汚染した土壌を「再生利用」と称して全国にばらまいてリスクを拡散させるべきではありません。

解説〕放射能から人を守るための大原則

【問題2:被ばく線量・影響の過小評価】

環境省は8,000Bq/kgの土壌を再利用しても追加被ばく線量は年間1mSv以下で、問題はないと主張しています。とんでもない! 除染当時、環境省がさかんに言っていたように「1mSvは安全と危険の境目(1mSv以下は安全)ではありません。」

コメント例⇒

汚染の少ない地域に汚染土を持ってくること自体が放射能汚染の追加であり、さらに想定外の自然災害が多発している近年、汚染土が流出すれば回収できません。 放射能汚染された粉塵による内部被ばくも心配です。

汚染の少ない地域に汚染土を持ってくること自体が放射能汚染の追加であり、さらに想定外の自然災害が多発している近年、汚染土が流出すれば回収できません。 放射能汚染された粉塵による内部被ばくも心配です。

〔解説〕

年1mSvでも70年続けば70mSv。ICRP(国際放射線防護委員会)の控えめな推定でも、がん死が10万人あたり350人増えます。これは発がん性化学物質の環境基準の350倍です。

汚染土を再利用しようとすれば、福島にある中間貯蔵施設に埋め立てた汚染土を掘り起こし、運搬し、再生資材化の行程を経て、工事現場に運搬し、盛土にするなどの作業が必要になります。各段階で、土壌の放射性微小粒子の吸入を避けることはできません。粒子の大きさによっては肺の奥まで達し沈着する可能性もあります。また、微小粒子は相当な距離を移動するので住民も被ばくする危険があります。

工事の作業者にはマスクも支給されません。環境省が年間1mSvまでは被ばくしないと主張しているのは、作業者が鉄板の上に乗って、年間労働時間の6割弱しか作業しない場合を想定しているからで、全く非現実的です。

年1mSvでも70年続けば70mSv。ICRP(国際放射線防護委員会)の控えめな推定でも、がん死が10万人あたり350人増えます。これは発がん性化学物質の環境基準の350倍です。

汚染土を再利用しようとすれば、福島にある中間貯蔵施設に埋め立てた汚染土を掘り起こし、運搬し、再生資材化の行程を経て、工事現場に運搬し、盛土にするなどの作業が必要になります。各段階で、土壌の放射性微小粒子の吸入を避けることはできません。粒子の大きさによっては肺の奥まで達し沈着する可能性もあります。また、微小粒子は相当な距離を移動するので住民も被ばくする危険があります。

工事の作業者にはマスクも支給されません。環境省が年間1mSvまでは被ばくしないと主張しているのは、作業者が鉄板の上に乗って、年間労働時間の6割弱しか作業しない場合を想定しているからで、全く非現実的です。

【問題3:放射能基準のダブルスタンダード】

「原子炉等規制法」では、放射性セシウムについては100Bq/kg以下のものしか再利用できません。今回の環境省の告示案では除染で発生した8,000Bq/kg以下の放射能汚染土を再利用しようとしています。

コメント例⇒

「原子炉等規制法」では100Bq/kg以下を再利用の基準としているにも関わらず、環境大臣が定める告示だけで8,000Bq/kg以下の「除去土壌」なら再利用できると決めるのはおかしい。

「原子炉等規制法」では100Bq/kg以下を再利用の基準としているにも関わらず、環境大臣が定める告示だけで8,000Bq/kg以下の「除去土壌」なら再利用できると決めるのはおかしい。

〔解説〕

「原子炉等規制法」は、原発敷地内で発生した放射性廃棄物を扱う際、放射性セシウムについては100Bq/kg以下のものは放射性物質として扱う必要がない(再利用できる)とし、これを超えたものはドラム缶で管理することとしており、今も原子力施設ではこの法律で運用されています。

「原子炉等規制法」は、原発敷地内で発生した放射性廃棄物を扱う際、放射性セシウムについては100Bq/kg以下のものは放射性物質として扱う必要がない(再利用できる)とし、これを超えたものはドラム缶で管理することとしており、今も原子力施設ではこの法律で運用されています。

一方、福島原発事故後に制定された「放射性物質汚染対処特措法」は、緊急時の特例としてこの基準を80倍も緩め、8,000Bq/kgを一般ごみとして扱うこととし、私たちの生活圏の方が原子力施設よりも緩い規制となっています。今回の省令改正は、この特例を汚染土の再利用にまで拡大しようとするもので、法律違反です。なお、放射性セシウム137の場合、8,000Bq/kgから100Bq/kgに減衰するまでに190年かかります。

【問題4:「復興再生利用」には法的根拠がない】

放射性物質汚染対処特措法には「除染土の再生利用」の規定がありません。環境省は41条に書かれている「処分」に「再生利用」という意味が含まれていると主張しますが、言葉の誤魔化しです。

コメント例⇒

多くの専門家も「処分」の意味に「再生利用」は含まれないと指摘しています。国会の審議もせず、放射能汚染土「再生利用」ありきの強引な解釈によって進めるべきではありません。

多くの専門家も「処分」の意味に「再生利用」は含まれないと指摘しています。国会の審議もせず、放射能汚染土「再生利用」ありきの強引な解釈によって進めるべきではありません。

〔解説〕

「廃棄物処理法」では「分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理」とし、「再生」と「処分」を明確に分けています。「再生利用」というからには用途があり「処分」ではありません。事故直後に「原子力安全委員会」が公表した「廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」においても「再利用」と「処分」を分けています。法的根拠はなく、あるのは環境省の基本方針のみで「再生利用等を検討する必要がある」と書かれているに過ぎません。

「廃棄物処理法」では「分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理」とし、「再生」と「処分」を明確に分けています。「再生利用」というからには用途があり「処分」ではありません。事故直後に「原子力安全委員会」が公表した「廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」においても「再利用」と「処分」を分けています。法的根拠はなく、あるのは環境省の基本方針のみで「再生利用等を検討する必要がある」と書かれているに過ぎません。

【問題5:住民の声を聴かず、環境省が一方的に決めている】

コメント例⇒

最大の被害者は汚染土を持ちこまれる全国各地の住民と作業者です。国会の議論や住民との熟議も経ず、拙速に省令案作成・パブコメ手続きを進めることは許されません。

最大の被害者は汚染土を持ちこまれる全国各地の住民と作業者です。国会の議論や住民との熟議も経ず、拙速に省令案作成・パブコメ手続きを進めることは許されません。

〔解説〕

環境省は、こうした様々な問題指摘には応えず、住民と話し合って最善の方策を探るのではなく、「理解醸成」と称して汚染土再利用を住民に押しつけてきました。福島県内での実証事業による作業員の被ばく実態も明らかにされていません。一方で住民の強い反対により福島県二本松市の実証事業は撤回、埼玉県所沢市、東京都新宿御苑では中断しています。昨年発表されたIAEA(国際原子力機関)の最終報告書でも、住民らとの協議の場を設けることが重視されていますが、今回の省令案・告示案には何ら反映されていません。

環境省は、こうした様々な問題指摘には応えず、住民と話し合って最善の方策を探るのではなく、「理解醸成」と称して汚染土再利用を住民に押しつけてきました。福島県内での実証事業による作業員の被ばく実態も明らかにされていません。一方で住民の強い反対により福島県二本松市の実証事業は撤回、埼玉県所沢市、東京都新宿御苑では中断しています。昨年発表されたIAEA(国際原子力機関)の最終報告書でも、住民らとの協議の場を設けることが重視されていますが、今回の省令案・告示案には何ら反映されていません。

被ばくを避ける権利は誰にもある基本的人権です。

被ばくを避ける権利を行使し、汚染土の再利用に反対します。

被ばくを避ける権利を行使し、汚染土の再利用に反対します。

◆意見提出方法 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを利用する場合

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195240105&Mode=0

にアクセス、「意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認しました。」の左□にチェック。一番下の「意見入力へ」をクリック。

にアクセス、「意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認しました。」の左□にチェック。一番下の「意見入力へ」をクリック。

言いたいことを「提出意見」に2000字未満で書き、「内容確認」→提出→控えを保存→PC等に保存。

住所氏名など個人情報は任意。コピペするのが安全。字数を超えたら分割して出すことも可。

どうしても送れない場合は印刷して郵送。〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省環境再生・資源循環局環境再生施設整備担当参事官室 パブリックコメント担当 宛て

◎パブコメの最初に「復興再生利用に反対します」と書きましょう。

放射能拡散に反対する会の問い合わせ先は、

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます