中沢の大山つみ神社の階段のみぎわきに秋葉大権現が祀られています。

秋葉信仰 (あきばしんこう)

秋葉信仰は火難・水難よけ,とくに火難よけ(火伏せ)の信仰として全国的に分布しているが,とくに関東・中部地方に濃厚である。この信仰の中心は遠州秋葉山で,各地の秋葉山はここから分祀したものといえる。また関東・中部地方では秋葉講中あるいは代参・月参講中が結成され,秋葉山への参詣が盛んである。秋葉山では秋葉神社・秋葉寺(三尺坊権現)ともに12月15,16日に火祭を行っている。秋葉神社では火之迦具土神をまつり,16日の大祭には弓・剣・火の舞が行われる。一方秋葉寺でも護摩がたかれ火渡りを行うほか,種々の天狗に対する七十五膳献供式がなされる。秋葉三尺坊と通称される存在は天狗とみなされ,秋葉信仰の火防神としての性格と密接に結びついている。秋葉信仰の各地への普及には,秋葉修験の布教も無視することができないものの,江戸時代中ごろ,火災に悩まされる江戸市中に急速に広まっているように,流行神(はやりがみ)的性格を持って広まったものと考えられ,1685年(貞享2)には幕府からも村々において秋葉権現を次々に送り渡すことが禁止されている。そんな秋葉権現があるのです。

本荘郷土資料館では、来年13日まで北前船展が行われています。

この度の展示の目玉の一つに松ヶ崎八幡神社の狛犬があります。この狛犬は笏谷石という、富山産の緑色凝灰岩でできているもので、明治には堀りきられ現在はありません。松ヶ崎の八幡神社は国指定文化財になっています。そこの奉納されたこの狛犬は秋田県指定文化財でもあります。さすがにお正月は自分の神社に戻らなければならないので、明日神社にお返しすることになっています。この狛犬を資料館で見ることができるのは今日までです。

さて八幡神社の事ですが、どこに行ってもあると思いませんか?

八幡神社の秘密に迫る!

日本全国に点在する八幡神社(はちまんじんじゃ)は、実に4万社以上とも言われる膨大な数を誇ります。その起源、歴史、そしてユニークな文化的背景を探ってみましょう。

八幡神社って何?

八幡神社は、日本古来の神道において最も重要な神社群の一つです。その主祭神である八幡神(やはたのかみ)は、戦の神、弓矢の神として崇められています。また、農業や漁業の神としても信仰されており、多くの人々に親しまれてきました。

有名な八幡神社の一つとしては、大分県宇佐市にある「宇佐神宮」が挙げられます。この神社は八幡神の総本宮であり、その格式の高さから「八幡信仰」の中心地となっています。知らなかったでしょ!

歴史の一コマ:八幡信仰の起源

八幡神の起源は、日本の古代社会に根ざしています。その成立については様々な説がありますが、以下に主要なポイントを挙げます。

-

古代の地域信仰としての始まり 八幡神の信仰は、弓矢の守護神や農業・漁業の豊穣を祈る地域の神として発展したと考えられています。特に、九州地方では農耕文化が根付く中で自然神として崇められる存在となりました。

-

宇佐神宮の重要性: 八幡神が国家的な地位を確立したのは、大分県宇佐市にある宇佐神宮が中心的な役割を果たしたからです。奈良時代の天平勝宝4年(752年)、東大寺の大仏開眼供養に際して宇佐神宮からの神託が寄せられました。この神託は、八幡神が仏教と密接に結びつく契機となり、仏教的要素を含む信仰形態を形成しました。

-

朝廷から武士への信仰の移行: 平安時代には、八幡神は国家鎮護の神として崇拝されるようになります。特に石清水八幡宮(京都府八幡市)が朝廷の庇護を受け、貴族や武士の信仰を集めました。その後、鎌倉時代には武士階級が台頭し、源氏の守護神としての八幡信仰が強まりました。源頼義や源義家が戦勝祈願を行った記録が残っており、源頼朝による鶴岡八幡宮の建立はその象徴と言えるでしょう。

-

全国への広がり: 鎌倉時代以降、八幡神社は武士階級の影響力を背景に全国に広まりました。この過程で、八幡神は地域ごとに様々な特色を持つ信仰対象として受け入れられるようになり、多くの村や町で鎮守の神として祀られました。

-

仏教との共存: 八幡神は「八幡大菩薩」とも呼ばれ、仏教的な要素を取り入れることで仏神習合の代表的な存在となりました。多くの八幡神社には、神宮寺が併設され、神仏習合の象徴的な形態を見せています。明治時代の神仏分離令によって多くの神宮寺が解体されましたが、その名残は現在も見られます。

面白エピソード:八幡神社のユニークな習慣

多くの八幡神社では、地域ごとにユニークな祭りや儀式が行われています。たとえば、京都府の石清水八幡宮では、毎年1月15日に行われる「男山山焼き」が見どころです。山を焼き尽くす炎の勢いは圧巻で、その年の豊作や無病息災を祈る重要な行事となっています。

一方、大分県の宇佐神宮では、春の「初午祭(はつうまさい)」が盛大に行われます。色鮮やかな衣装を身にまとった参加者が境内を練り歩く様子は、まさに圧巻。地元の人々だけでなく、観光客にも人気のイベントです。

豆知識:全国各地の八幡神社

日本各地にある八幡神社には、それぞれに独特の特徴があります。

-

鶴岡八幡宮(神奈川県鎌倉市)

-

鎌倉幕府の中心地として、源氏の守護神とされました。

-

-

石清水八幡宮(京都府八幡市)

-

平安時代には国家鎮護の神社として重要視されました。

-

-

筥崎宮(福岡県福岡市)

-

「敵国降伏」の祈願で知られる、九州地方の有名な八幡神社。

-

- 本荘八幡神

慶長12年(1607年)、本城満茂が本荘城を築城し、城下町を建設する際、赤宇津大野原から鬼門にあたる現在地へ遷宮された本荘八幡神社。元和9年(1623年)に入部した六郷氏は氏神として崇敬し、以降、本荘藩の庇護のもと、地域の総鎮守として発展してきました。藩主たちは社殿の造営や修繕に尽力し、数多くの奉納品を残しており、その崇敬の深さがうかがえます。

江戸時代の城下絵図には、神社周辺が木々に囲まれ、参道や二基の鳥居、社殿などが整然と配置されている様子が描かれています。境内には、神仏習合の時代に建てられたとされる「八幡寺」や「護摩堂」などの建物も存在し、地域の信仰の中心的な役割を果たしていました。

神社前の東西に走る通りは「八幡町」と呼ばれ、祭礼時には多くの町民が参拝に訪れました。現在も毎年9月に行われる祭典は、旧城下の氏子町内が参加し、山車や大名行列などが巡行する地域最大の祭りとして賑わいます。

境内には、16世紀に越前国から運ばれてきた笏谷石製の狛犬をはじめ、明治の大洪水を伝える石標など、貴重な文化財が数多く残されています。これらの文化財は、神社の歴史と地域の変遷を物語る貴重な証であり、後世に引き継ぐべき文化遺産として大切に保護されています。

八幡神社巡りのすすめ

八幡神社はその数が多いだけでなく、地域ごとに異なる雰囲気や歴史があります。そのため、神社巡りが好きな方にとっては絶好のスポットです。

例えば、京都の石清水八幡宮は山上に位置しており、ケーブルカーに乗って訪れる楽しさがあります。また、鎌倉の鶴岡八幡宮は歴史散策の拠点としても人気です。

訪れる際は、地元の方々の信仰や文化を尊重しつつ、八幡神社の奥深い世界を体感してみてください。

八幡神社についての魅力は尽きません。その歴史、文化、そして地域に根ざした伝統は、日本の心を感じさせてくれるものです。次回の神社巡りの際は、ぜひ八幡神社を訪れてみてはいかがでしょうか?

昨日は本荘地域文化財保護協会の隣地研修でした。研修地は新庄市です。

ターゲットは、角館城主の戸沢氏です。

戦国時代から戸沢と六郷の関係は深く,それぞれの家譜に名前が散見されます。

そういう事もあって新庄市を研修地に決定しています。

以下に両者のつながりをまとめました。

『羽後・本庄六郷家譜』によると、道行は二階堂阿波守・弾正少弼や六郷と名乗っていたとされています。『藩翰譜』でも道行の子が政乗と記されており、この親子関係は『羽後・本庄六郷家譜』と一致しています。しかし、『寛政重修諸家譜』では、晴泰のあとに二代の「某」が続いており、それぞれ河内守と阿波守として記されています。これら三つの系図は、いずれも六郷氏が江戸時代に幕府に提出した家系をもとに作られたものですが、『羽後・本庄六郷家譜』と『寛政重修諸家譜』では道行の父が「某」と記されている点が特徴的です。

六郷氏の居城である六郷城が築かれたのは道行の時代とされ、道行の子である政乗の動向はさまざまな史料に記載されています。政乗のように史実が多く残されている人物の祖父が「某」とされるのはやや不自然であり、名前を明記できない事情があったのかもしれません。

また、角館に拠点を置いた戸沢氏の『戸沢家譜』にも六郷氏の名が登場します。たとえば、南北朝時代の門屋城の時代には六郷長五郎政直の名が見られ、さらに、五代下った戸沢家盛の時代には六郷弾正政英と六郷丹波守が現れます。家盛の次の当主である戸沢久盛の母も六郷丹後守の娘であり、戸沢氏の系譜はその後、寿盛・征盛・秀盛・道盛・盛安と続き、六郷氏も佐渡守・弾正・政英・政房・政行などと記されています。しかし、政乗以前の六郷氏の人物については、前述した六郷氏関係の系図には全く見られません。

『戸沢家譜』に記されている六郷氏の人物の名前には、「政」という字が名乗りに使われており、他の六郷氏の系図と比べて「政」の字が通字として一貫性があると感じられます。しかし、史料としては「永泉寺什物涅槃像事」の方が信憑性が高く、もし道行が二階堂を名乗っていたとすれば、道行以前の人物も二階堂でなければならないと考えられます。その他にも、『小野寺研究資料』には「六郷山城政国とその子兵庫頭政乗」という記事があり、これによれば政乗の父は政国ということになります。これにより、戸沢家譜に見られる六郷氏の系譜に関連性があるとも考えられます。

このように、六郷氏の系譜や系図は各資料でかなり異なりますが、これは戦国時代の国人衆に共通する現象であり、六郷氏に限ったことではありません。六郷氏が仙北中郡に在地領主として君臨したことは確かな事実ですから、『六郷町史』は政乗の時代の状況を通して六郷氏の歴史を推測するべきだと述べています。

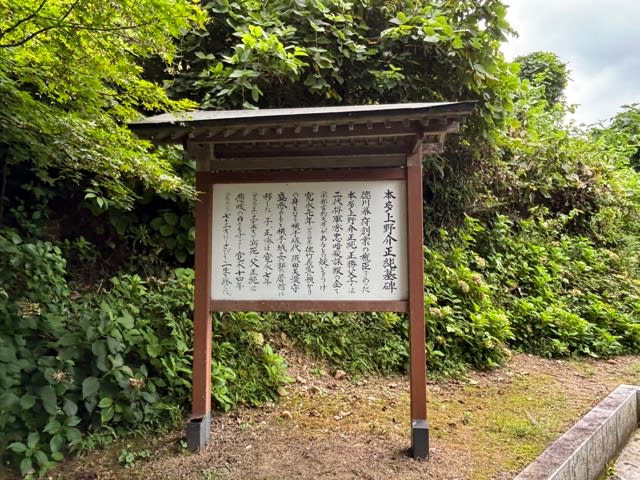

今朝は横手に来ています。時間があったので、本多正純の墓を尋ねてみました。

本多正純の転封と最期について

本多正純は、徳川家康の側近として活躍し、その子・秀忠からも信頼されていた人物です。しかし、晩年は出羽の国へと転封となり、不遇のうちに生涯を閉じました。

正純が転封になった主な理由は、以下の二つが挙げられます。

- 宇都宮城の普請問題: 秀忠が日光東照宮へ参拝の際、宇都宮城に宿泊する予定があったため、正純は城の普請を行わせました。しかし、この普請に不備があるという密告が秀忠に届き、これが転封の引き金となったと言われています。

- 権勢に対する周囲の嫉み: 正純は家康・秀忠から厚く信頼されており、その権勢は周囲からの嫉みを買っていました。転封は、こうした嫉みによって引き起こされたという見方もできます。

1622年の最上改易で空いた出羽国へ正純は減転封となります。それに不服だった正純は不服申し立てをして,秀忠の逆鱗に触れ改易となって佐竹預かりとなります。

正純は、出羽国の横田城の一角で、不遇のうちに生涯を閉じました。晩年は、かつての栄光を懐かしみながら、静かに余生を送ったと伝えられています。

補足

- 正純は、転封になった後も、自分の潔白を訴え続けました。しかし、その願いは叶うことはありませんでした。

- 正純の転落は、権力闘争の悲劇として、後世に語り継がれています。

まとめ

本多正純は、徳川家康・秀忠の側近として活躍した人物ですが、晩年は宇都宮城の普請問題や周囲の嫉みなどが原因となり、出羽の国へと転封になりました。そして、不遇のうちに生涯を閉じました。正純の生涯は、栄光と転落のドラマとして、人々の心に深く刻まれています。

権力を持ちすぎた結構です。