「それ、お前が言うんかい!」

豊島将之王位・棋聖と羽生善治九段の一戦。

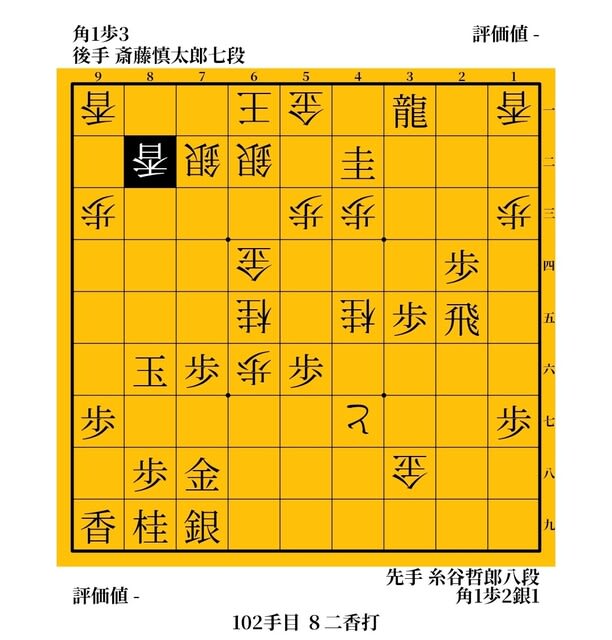

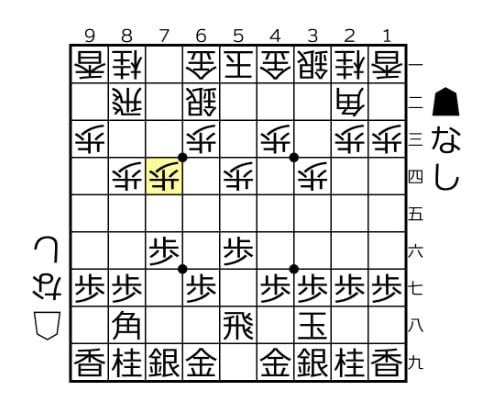

豊島が先手で角換わり腰掛け銀模様。そこから両者じっくりとした駒組になって、この局面。

後手の羽生が△86歩、▲同歩、△同飛と飛車先の歩を交換したところ。

王手なこともあって、こういう局面ではなにも考えずに▲87歩と打つもの。

ただそれには△76飛と横歩を取られる手もありそうで、そこを警戒しないといけない。

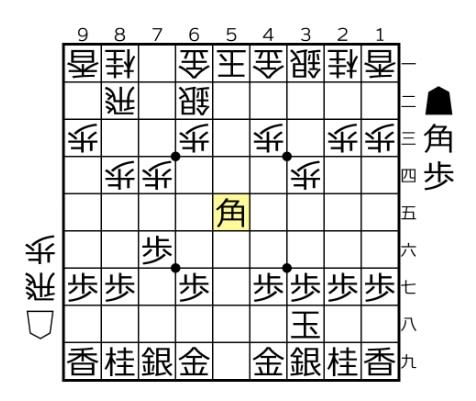

▲87金と上がるのが、いかにも「現代将棋」という手。

私が将棋を習ったころは、こういう金が上ずる形は悪いとされていたもの。

実際、相居飛車で▲88の玉に△87歩と王手され、▲同金でこの形を余儀なくされるのは「苦しい」と判断されたものだ。

どっこい、研究の進んだ角換わりでは、むしろ金を上がって上部を厚くした方が戦いやすいということなのだ。

守備駒が前に行くと角打ちのスペースができて怖いが、引き飛車に金銀のポジショニングもよく、その心配はない。

おそらくはAIの影響もあるのだろうが、この手を見たとき、

「時代って、どんどん変わっていくんやなー」

なんて、オジサ……シブいナイスミドルの感慨にふけったものでした。

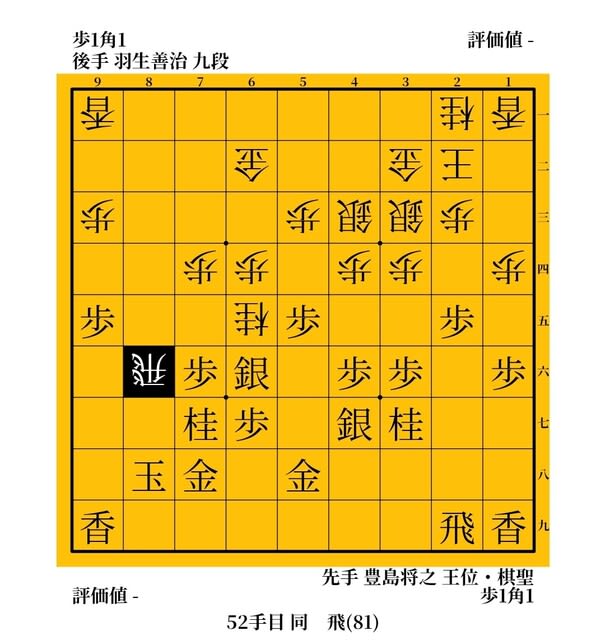

▲87金、△81飛、▲86歩に後手は△77桂成と取るが、そこで▲同玉が▲87金からの継続手。

金や銀で取るのもありそうだが、あくまで守備のラインを押し上げつつ戦う、という意志は変わらないのだった。

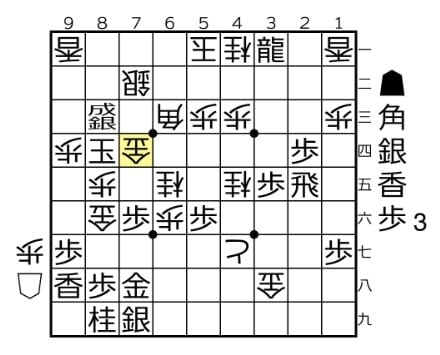

そこから中盤のねじり合いに突入して、この局面。

先手が▲45歩と突っかけたところ。

△同歩は▲44歩、△同銀、▲34桂の筋があって指しにくいが、次の手がまた意表だった。

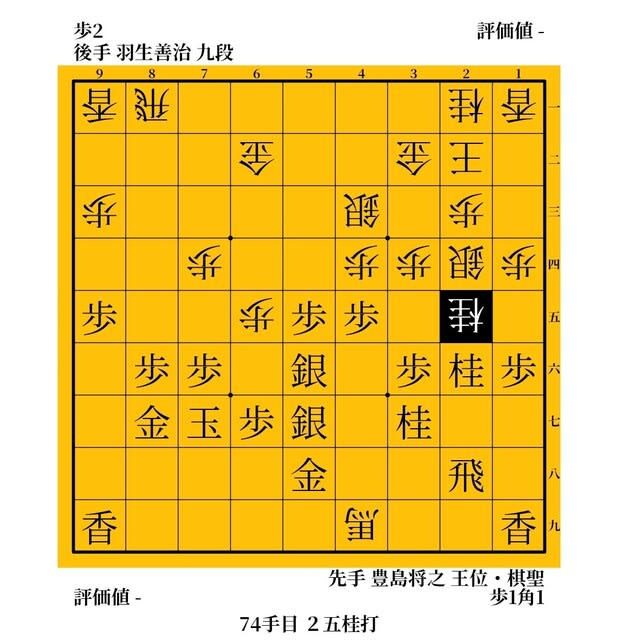

△25桂と打つのが、おどろきの1手。

たしかに先手玉は金銀が中央から左側に集結しているので、そこを掘っていくのは率が悪そうだが、それにしてもスゴイところに手が伸びるものである。

△37桂成と取られるわけにはいかないから、▲同桂と取るが、△同銀で▲34桂を防ぎながら、次に△39馬から飛車をいじめ▲26の桂を取ってやろうとねらっている。

急がされている先手は▲44歩、△同銀に▲46桂とあくまで後手玉のコビンに照準を合わせるが、そこで△42桂がまたしぶとい受け。

もったいないようだが、桂馬は1枚補充できることが確定しているため、ここはおしまず投資したほうが良いのだろう。

以下、羽生は徹底したB面攻撃で豊島の飛車を奪ってしまう。

こうなると厚みで押していくはずの金銀が、飛車打ちにすこぶる弱い形でまいった。

スクラムをかわして、巧みに裏を取った羽生の指し回しが冴えている。

豊島の築いた構想を空振りさせるような、曲線的な指しまわしが光り羽生がベスト4進出を決めたのだった。

この将棋は内容自体もおもしろかったが、もうひとつ印象に残っていることがある。

それが解説を担当していた斎藤慎太郎七段のセリフ。

対局中、カメラが盤をはさんだ豊島と羽生を横アングルからとらえたときに、

「なんだか、この2人は《主人公》という感じがしますよね」

これには反射的に私と藤田さんも、

「それ、お前もやんけ!」

いやもちろん、藤田さんはこんなガラの悪い言い方ではないですが、「いやいや斎藤先生も……」と笑いをかみ殺しておられました。

その顔には完全に「アンタもやん」って書いてましたもんねえ。

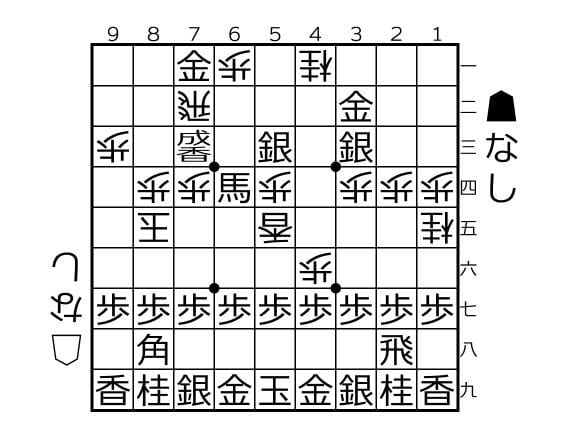

そんな「主人公」斎藤慎太郎が、久しぶりにタイトル戦を戦っている。

相手はこれまた「主人公」感ある伊藤匠叡王。

このさわやかでクリーンな感じが「令和やなー」と思わせるところで、どちらが勝つのか興味が尽きないところだ。

(「主人公」と「ヒール」(?)の戦いはこちら)

(その他の将棋記事はこちらから)