谷川浩司はブレイクするまでに、意外と時間がかかった印象があった。

谷川といえばデビュー前から大器の誉れ高く、

「中学生棋士」

「21歳で名人獲得」

ほとんど、最短距離で棋界の頂点へ駆け抜けた男。

となれば、その歴史は「勝利の歴史」のように見えるが、実はこの名人獲得以降、次の頂点である「四冠王」までけっこう苦戦していた時期もあるというのは、リアルタイムで見ていてヤキモキしたもの。

そう聞けば、

「まあ、羽生さんがいたからねえ」

という声が聞こえてきそうだが、それより以前に立ちはだかった男が2人いたのだ。

一人は高橋道雄九段。

そして、もうひとりが南芳一九段。

中原誠や米長邦雄といった先輩と同時に、この「花の55年組」の腰の重いライバルたちが、谷川の前進をはばむ。

当初は高橋に苦しめられたが、その後は南とタイトル戦で戦うことが増え、ここでも一筋縄ではいかない勝負を強いられてきたのだ。

1989年の第14期棋王戦は、谷川浩司棋王に南芳一王将が挑戦。

関西同士のタイトル戦ということで話題を集めたが、これが第1局から熱戦になった。

相矢倉になったが、後手の谷川が端から仕掛けて、激しい戦いに。

むかえた最終盤。

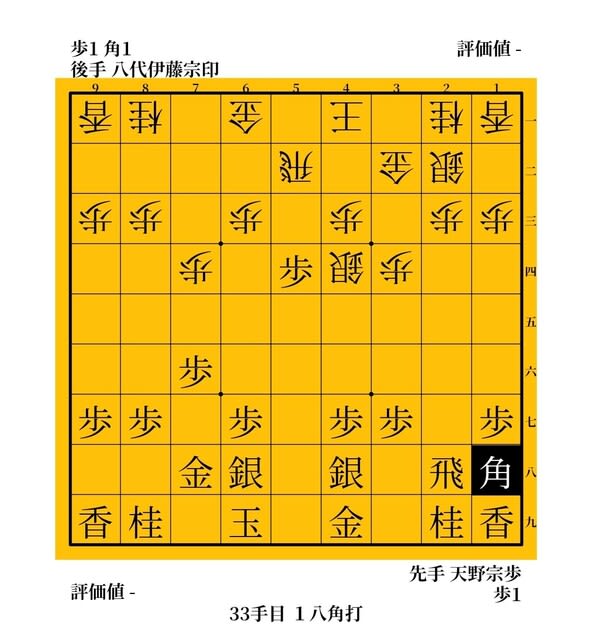

谷川が△67桂成と金を取って、先手玉にせまったところ。

南の玉は受けがなく、なら後手玉を詰ます以外に手段がないわけで、南は▲31角と王手する。

△12玉は▲13角成から、▲37にある桂馬の重しが頼もしくて詰むから、後手は△同金と取り、▲同竜、△同玉に、▲61飛。

さあ、この局面をどう見るでしょう。

一目、先手の持駒が豊富で詰みそうだが、果たしてそうだろうか。

相手は「光速の寄せ」を売り物にし、詰将棋の名手である谷川浩司だ。

そんな簡単に、詰みのある局面に誘導してくるはずなどもなく……。

△41飛と打つのが、盤上この一手の限定合。

ここで△41金や△41角は、▲32金、△同玉に▲43角の筋で詰まされてしまう。

△同玉は▲41飛成でカンタン。

△22玉も、▲21角成、△同玉、▲41飛成で自然に追っていけば詰む。

この詰み筋が基本にあって、これだけなら我々もまあ理解できる。

ポイントこの基本図になったとき、後手の駒がどこに利いていて、先手は持駒になにがあるかが問題。

この組み合わせによって、天国か地獄か大違いなのだ。

△41飛なら▲32金から入ると、最後に金がなくて詰まないから、今度は▲32銀から入る。

△同玉、▲43角に△22玉とかわして、▲21角成に△同飛(!)と取れるから詰まないのだ。

ここで△21同飛と取れるのが、飛車合の効果。

合駒が角や金打だと、△同玉に▲41飛成で簡単に詰んでしまう。

「なるほどー」と感心することしきりの読みだが、話はここで終わりではない。

不詰が見えた南は、▲41同飛成と取って、△同玉に▲61飛と再度打ちおろす。

これがまた悩ましい王手で、なにを合駒するのか。

腕自慢の方は考えてみてください。今度もまた、これしかないという手で……。

△51角と打つのが、ふたたび盤上この一手の絶妙手。

ふつうに△51金とハジくと、▲31金が送りの手筋で、△同玉に▲51飛成。

以下、△41飛に▲32銀、△同玉、▲43角で「基本図」と似ているが、やはり後手玉は捕まっている。

△同玉は▲41竜。

△同飛は▲31金の尻金仕留められる。

これが△51金合の罪。

▲51飛成で、相手に金を渡してしまうのがマズイのだ。

この形は▲43角に△22玉と逃げても、▲31銀、△12玉、▲22金と、やはりここで金が使える。

△同銀、▲同銀成、△同玉とバラして、▲21角成。

これも、さっきと似たような形だが、△同玉は▲41竜。

△同飛は竜(飛車)の位置がさっきと一路ちがうのと、△33の銀がいなくなっているから、今度は▲42竜として一間竜の形でピッタリ詰む。

▲61飛に今度△51飛も、やはり▲31金から、比較的簡単に詰まされる。

ここは角だけが安全な駒。

▲43角に△同飛としたときに、先手の持駒に金をあたえないことによって、▲22金からの王手や▲31金の尻金を打たせないためだ。

角合に本譜も▲31金からせまるが、△同玉、▲51飛成。

ここでも、合駒を間違えば即終了だが、もはや神がかりの谷川はやはら誤らないのだ。

△41飛が、みたびの限定合で詰みなし。

ここを△41金では▲32銀、△同玉、▲43角から△同玉は▲41飛成。

△22玉は▲21角成と「例のコース」で詰み。

飛車合のみ、▲32銀、△同玉、▲43角にやはり△同飛(!)と取って、先手の持ち駒に金がないから▲31金と打つ筋がなく負け。

▲43角に△同玉なら▲41飛成だが、△同飛で、金を渡してないから▲31金が打てず指す手がない。

手順ばかりで申し訳ないが、あまりにもすばらしい読みなので、ここで紹介したかったのだ。

とにかく、この飛車、角、飛車の合駒は、すべてこれだけが正解という綱渡り。

他の駒だと、一瞬で首が飛ぶという、危険きわまりない場面だったのだ。

似たような形で詰む詰まないが分かれているため、錯覚を起こしやすい筋もあろうに(こっちも検算していて、頭がこんがらがります)、それをすべてしのいでの勝利だから、このころの谷川の切れ味は異様だった。

神業連発で初戦を制した谷川は、第2戦にも勝利しアッサリ防衛を決めるのかと思いきや、そこからなんと3連敗でタイトルを失う。

このように当時の谷川は、こういうところで手間取ることが多く、その強さにもかかわらず、羽生善治の勢い飲まれそうになる遠因となったのであった。

(伊藤看寿の傑作詰将棋「将棋図巧」第一番はこちら)

(伊藤宗看の超絶技巧『将棋無双』についてはこちら)

(その他の将棋記事はこちらから)