小山怜央さんがプロ編入試験に合格した。

これで見事、四段になっただけでなく、奨励会を経験していない「純正アマチュア」からのプロ誕生ということで話題性も充分。

中村太地七段の解説を見ていると(徳田拳士四段戦と岡部怜央四段戦)、内容的にもすばらしいもののようで、文句なしというか、とにかくおめでたい話だ。

まあ、アマタイトル多数に、対プロ勝率に、編入試験も合格と、これだけの超難関をいくつもクリアしてるのに、なんでフリークラスなんて中途半端なことするのかとか言いたいことはあれど、それはまた別の機会に。

小山四段、期待してます!

とまあ、こんなお祭りがあれば、今回の話題はアマチュア棋士の活躍しかないということで、アマプロ戦の思い出を取り上げたい。

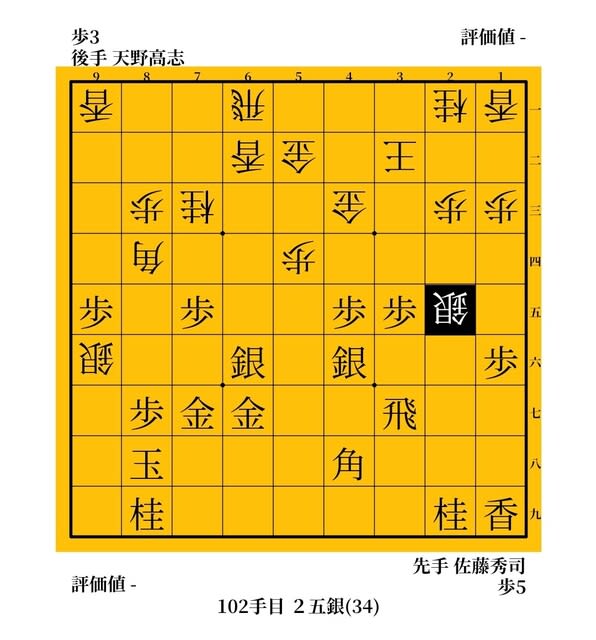

1990年の第2期竜王戦6組1回戦。

佐藤秀司四段と天野高志さんの一戦。

竜王戦と言えば、アマプロ公式戦の先駆けともいえる棋戦。

今でこそ公式戦でアマがプロを破っても、それほど騒がれることもなくなったが、かつては

「素人と玄人にもっとも差があるのが、相撲と将棋」

と言われていた余韻もあってか、「負けたら恥」とまでは言わないまでも、そのプレッシャーはプロ側には相当なものだった。

実際、アマプロ戦でも非公式戦ではアマチュア棋士も結果を出すこともあったが、公式戦ではまだ爆発した人はいなかった。

そこに風穴を開けたのが、まさにこの竜王戦での天野さん。

しかも相手が、のちに新人王戦で優勝し、B級2組まで上がっていく実力者の佐藤秀司となれば、そのインパクトは充分。

「アマチュアがプロに勝っても、おかしくはないんだぞ」

という空気感を作ったのが、とても印象的だったのだ。

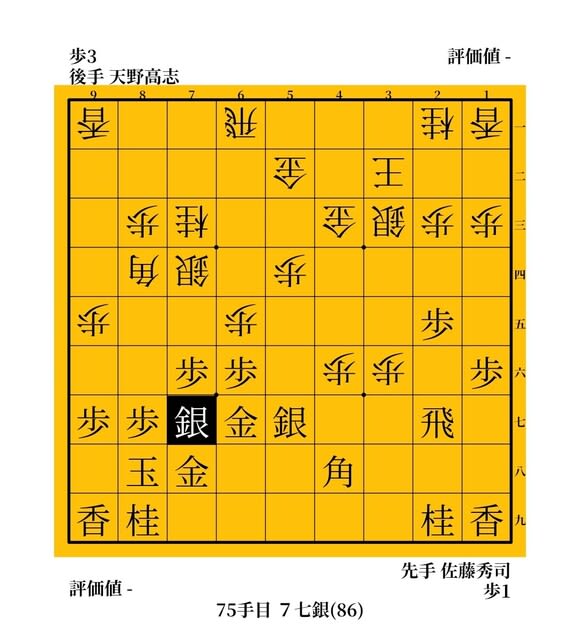

将棋の方は、相矢倉から後手の天野さんが工夫を見せて、やや力戦っぽい戦いに。

図は佐藤秀司が▲77銀と▲86から引いて、6筋に備えたところ。

後手の攻撃陣は理想形で、3&4筋のタレ歩も不気味だが、玉形は先手に分がある。

ここから中盤のねじり合いだが、天野さんがうまく指しまわしてペースをつかむ。

△96歩、▲同歩、△97歩、▲同香、△95歩、▲同歩、△96歩、▲同香、△85銀。

▲86の銀がいなくなって、手薄になった9筋から手をつけるのが、感触のいい攻め。

流れ的には△65歩と仕掛けたからには、そこから行きたいが、金銀4枚に飛車角までいて、先手が全力で受けている場所をコジッていくのは、いかにも率が悪い。

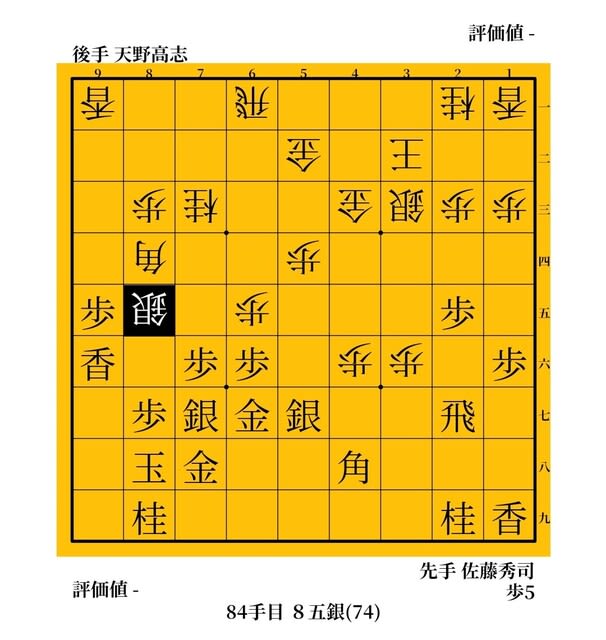

まずは天野さんが戦果を挙げたが、佐藤は薄い場所を突破されたなら軽く流すべしと、端は無視して▲46銀と取る。

△96銀に▲44歩とタタいて、△同金、▲45歩。

△43金と先手で位を取ってから、▲34歩と今度はこっちにビンタし、△同銀に▲35歩。

いわゆる「ダンスの歩」のような手筋で、これで後手の銀が見事に死んでいる。

次に▲34歩と取られた形が玉頭にせまっており、かなりのプレッシャーのようだが、天野さんは落ち着いていた。

△62香と、じっと力をためたのが好手。

天野さんが端に手をつけたのは、分厚い6筋をこのロケットパンチで一気に粉砕してやろうとのねらいだったのだ。

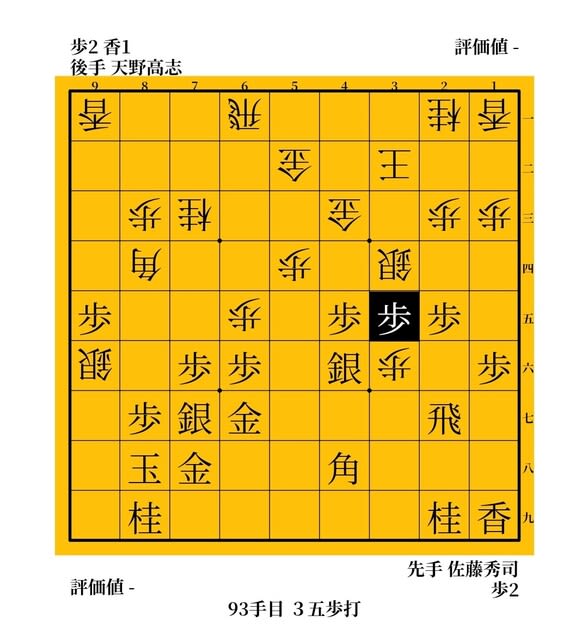

このままではたまらんと、佐藤は▲75歩と軽く受けるが、かまわず△66歩と取りこんで、▲同銀に△77歩がいかにも筋のよい「焦点の歩」。

どれで取ってもイヤな感じで、おぼえておきたい感覚だ。

▲同金直に、一気に行くのかと思いきや、そこでいったん△37歩成とするのが軽妙な手。

▲同飛に△25銀と、6筋に爆薬をセットしたまま、このタイミングで銀を助けるのが絶妙の呼吸。

よく藤森哲也五段のYouTubeで、

「ある方面で戦果をあげたら、そこを深追いするんじゃなく、次は反対側からせまるのが将棋の基本です」

なんて解説してるけど、6筋と見せて9筋、また6筋と見せて今度は2筋、3筋と、まさにこの「藤森メソッド」の通りの展開。

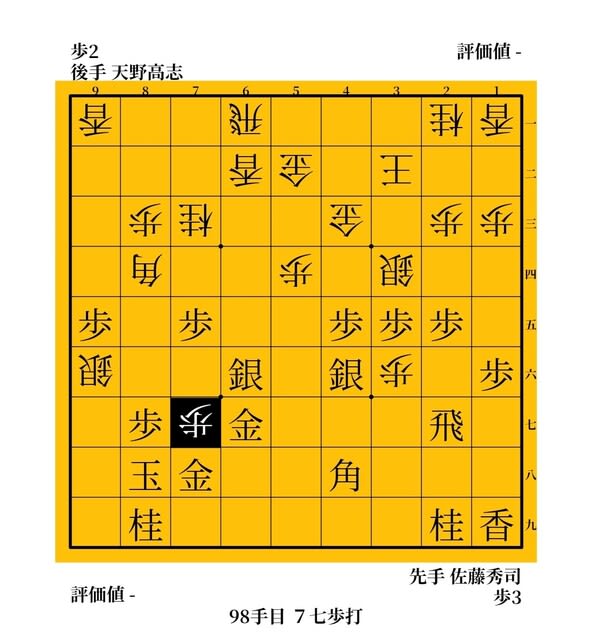

以下、▲17桂から暴れてくるのを丁寧に面倒見て、足が止まったところに、△66香、▲同角から△64香と、本日2本目のジャベリンが急所をつらぬいては勝負あり。

腰の重さが売りの佐藤秀司も、これではねばりようがなく、天野さんが金星を挙げた。

この結果は当時、かなりの衝撃をあたえたもので、△62香の局面は何度も専門誌に取り上げられた。

大げさではなく、今回の歴史的快挙を作った道をたどっていくと、その最初の一歩のひとつに、間違いなくこの天野さんの活躍は入るであろう。

歴史はつながり、大きな果実を実らせた。

小山さん、あらためて、おめでとうございます。

(天野さんと丸山忠久との準決勝に続く)

(その他の将棋記事はこちらからどうぞ)

ベニー松山『隣り合わせの灰と青春』を久方ぶりに再読した。

もうずいぶん昔の話だが、1990年代に日本で空前のファンタジーブームが起きたことがあった。

……て、まあ話の流れ的に完全に、前回までの米長と羽生の名人戦からの連想で、当時の思い出を掘り起こしているうちに将棋以外のアレコレも浮かんできたりしたわけだ。

といっても、これが『ドラクエ』や『ファイナルファンタジー』といったコンピューターゲームではなく、テーブルトークRPGがきっかけ。

『ダンジョンズ&ドラゴンズ』から端を発した『ロードス島戦記』や、カードゲーム『モンスターメイカー』の大ブレイクをはじめ、『(ハイパー)トンネルズ&トロールズ』に『ソードワールドRPG』に『AD&D』に『ドラゴンランス戦記』。

グループSNEや冒険企画局、翔企画にORGといった面々が各所で活躍していた時期で、『ドラゴンマガジン』『ウォーロック』『オフィシャルD&Dマガジン』なんて聞くと、「あったなー」となつかしがる声が、同世代から聞こえてくるのではあるまいか。

そんな時代だったので、「ファンタジーRPGを題材にした小説」の黎明期でもあり、よく売れたようで、この『隣り合わせの灰と青春』もその流れにある作品のひとつなのだろう。

元は雑誌『ファミコン必勝本』に連載されていたもので、こちらはテーブルトークではなくコンピューターゲームの大名作『ウィザードリィ』を取り上げたもの(というか『ウィザードリィ』自体『D&D』が元ネタなんだけどネ)。

中学生だか高校生だかのときに読んで夢中になった記憶があるので、電子化された際に真っ先に買って読み直したが、これが今でも充分におもしろくて感心してしまった。

再読してうなったのは、まず文章のうまさ。

内容的には正統派でハードな英雄戦記なので、それっぽいカッコよさげな文体だが、やりすぎていないというバランスがいいし、サクサク読めるところもグッド

この手の小説は、下手なスポーツライターがカッコよさげな文章を書くと「沢木耕太郎の劣化版」みたいになってしまうように、とても「クサイ」ものになりがちだが、この小説はそんなことなくて好感が持てる。

それと、なんといっても魅力的なのは、子供のころも大好きだった「悪のパーティ」の存在。

主人公スカルダのパーティは、クールなガディや気さくでいいヤツのジャバなど、いかにも「善」というか優等生な感じで、正直あんまし印象に残ってないんだけど、そこにはないアクというか艶のようなものが彼らにはあるのだ。

まず、ホビットの忍者ハ・キム。

「手裏剣」強奪のため、忍者をねらって殺すという命知らず。

当然、クリティカルヒットを食らって何度も即死するが、そのたびに強靭な生命力でカント寺院からよみがえってくるという、恐ろしすぎるバケモノ。

もうアヤシイ空気が出まくりで、これぞ悪の華! 「ハ・キム」という、正体不明で無国籍なネーミングのセンスもバツグン。

さらにはドワーフは歯が命の、笑顔がコワイ戦士ゴグレグに、冷徹でかけ引き上手な「策士」アルハイム。

ヒソヒソ話をしながら、そのスキにいつの間にか攻撃呪文を放りこんでくるという、ヤバすぎる双子の魔法使いサンドラとルードラなどなど、もうキャラ立ちまくりの面々なのである。

こんなん見せられたら正直、

「スカルダとかみたいな、いい子ちゃんもういいよ。それより『隣り合わせ外伝 ハ・キムの冒険』を書いてよ、ベニ松っちゃん!」

とか言いたくなるわけなのだ。

若いころ接した作品は「思い出補正」がかかって、今見ると「あれ?」ということもなくもないが、この『隣り合わせ』はまったくそれがなかった。

まあ、後半が展開早すぎというか、詰めこみすぎというか、なんだかバタバタしている印象だし、ワードナがトレボーの部屋に侵入できたトリックも、子供のころは感心した記憶があるけど、今、冷静に見るとかなりマヌケだよなあ。

なんて言いたいこともあるけど、その程度のことはぶっ飛ばすくらいのおもしろさ。ウィザードリィをプレーしてなくても楽しめるところも、読者としてはありがたいだろう。

うーん、こうなるともっと、当時楽しんだこの手の本を読み直してみたくなっちゃうなあ。

ソードワールドの短編は電子化してるし、神月摩由璃『SF&ファンタジー・ガイド 摩由璃の本棚』が電書で復刊したのは感動だったけど、『聖エルザクルセイダーズ』とかもならないかしらん。

あと、小野不由美『十二国記』が未読なんで、これも電子化してくれると、うれしいです、ハイ。

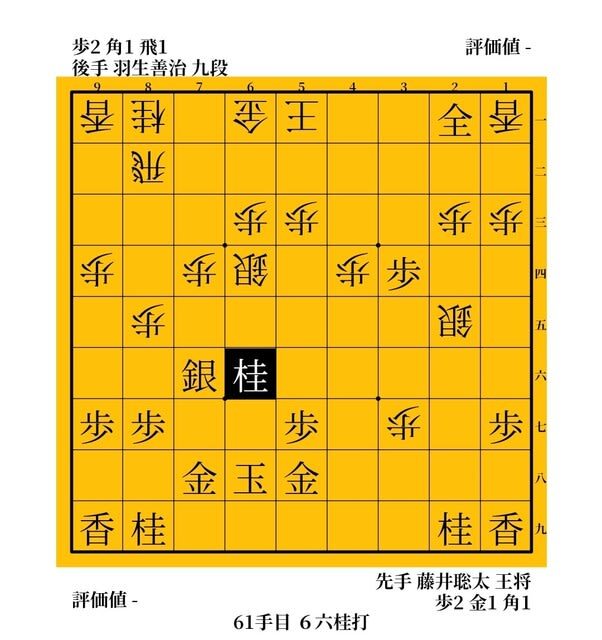

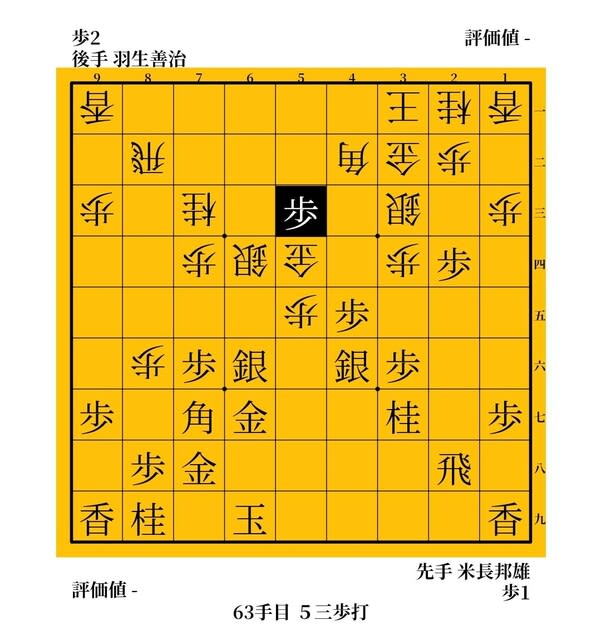

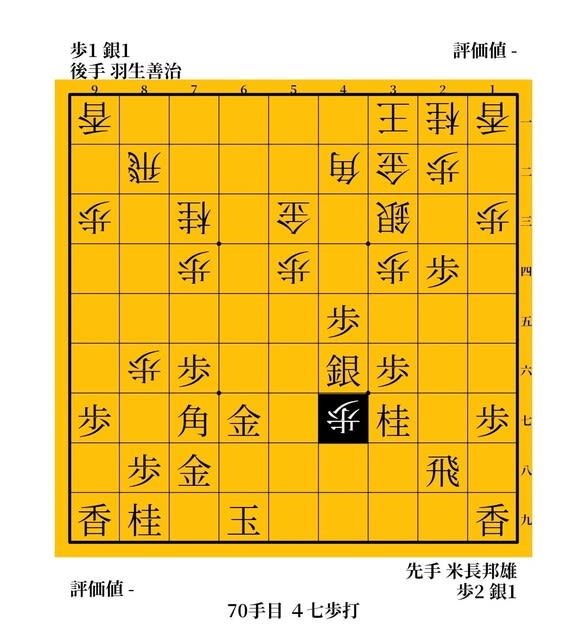

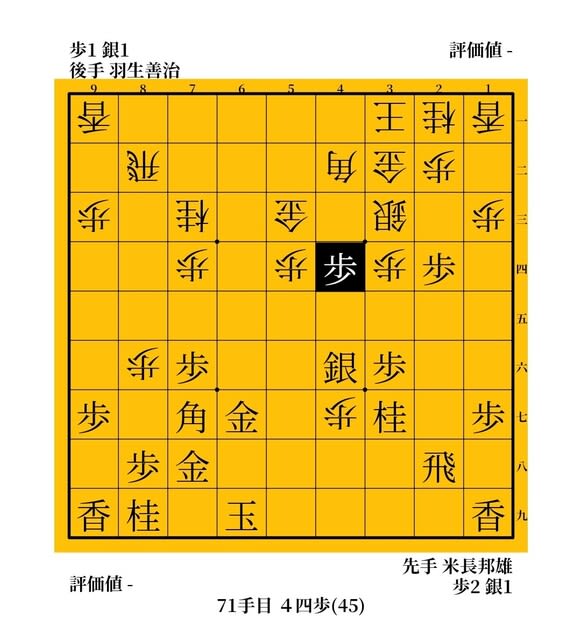

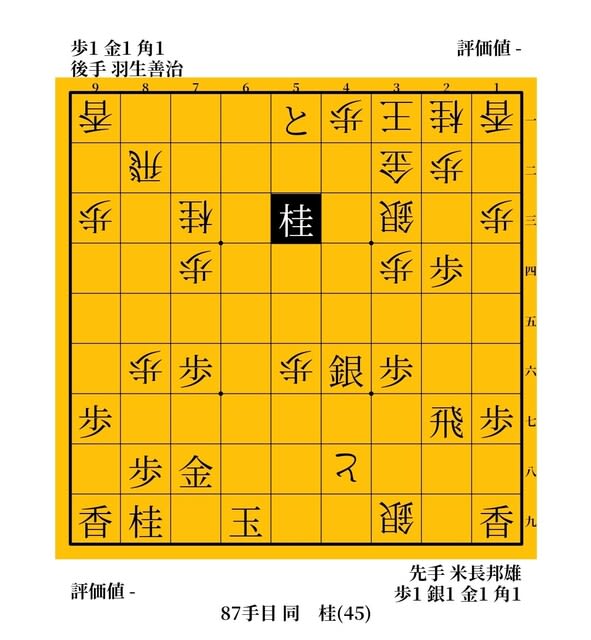

前回の続き。

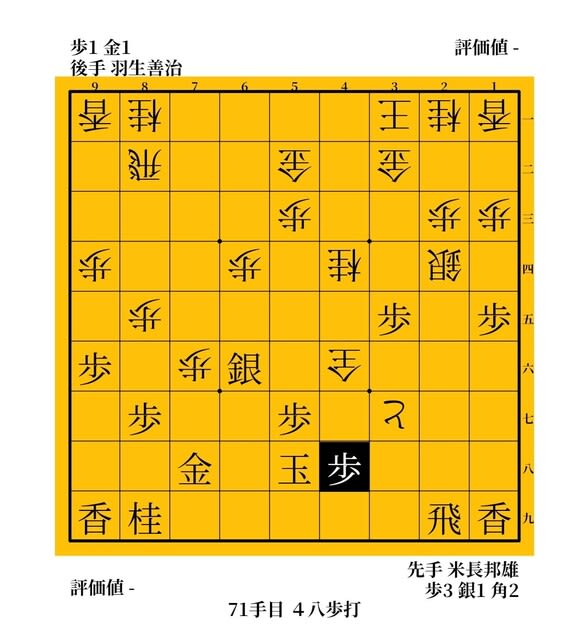

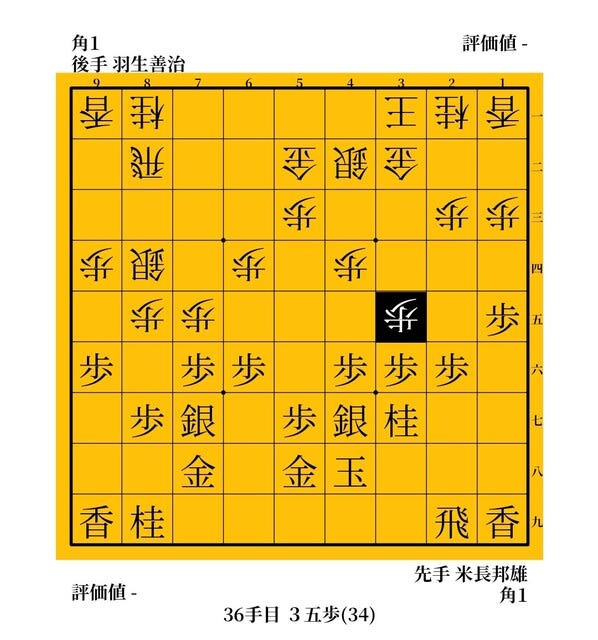

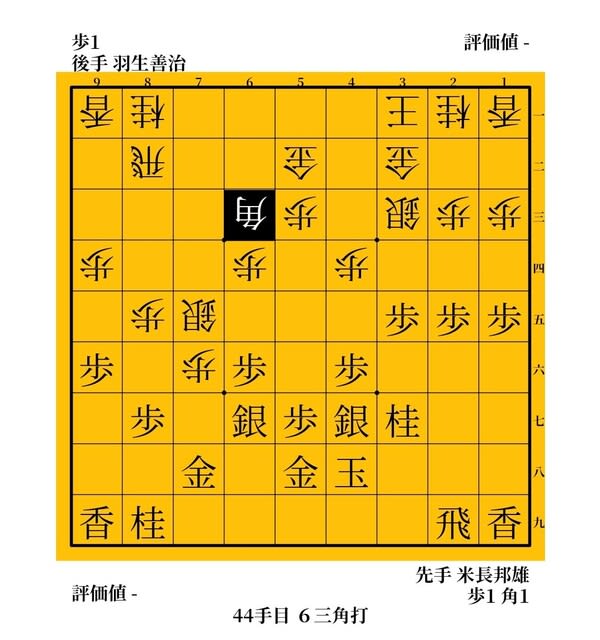

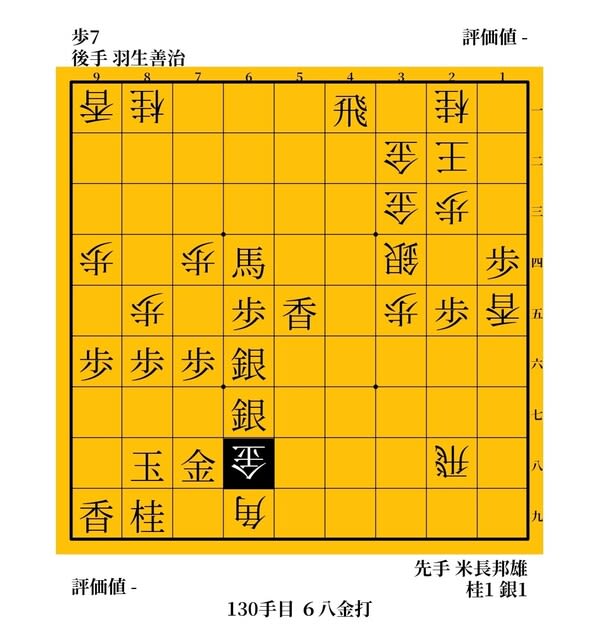

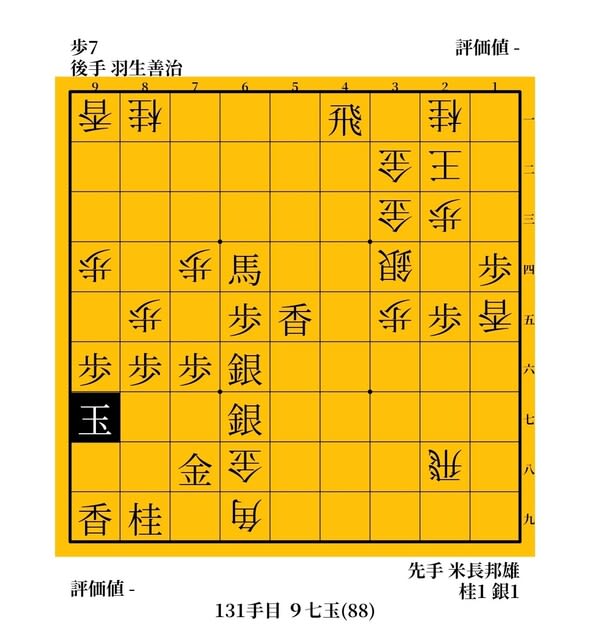

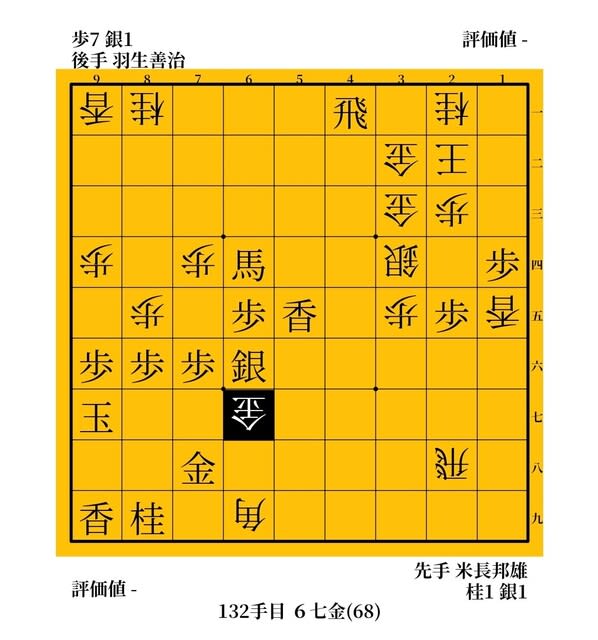

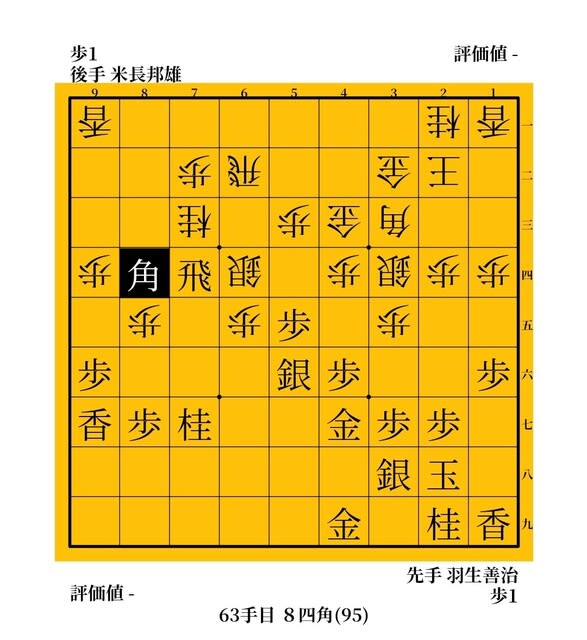

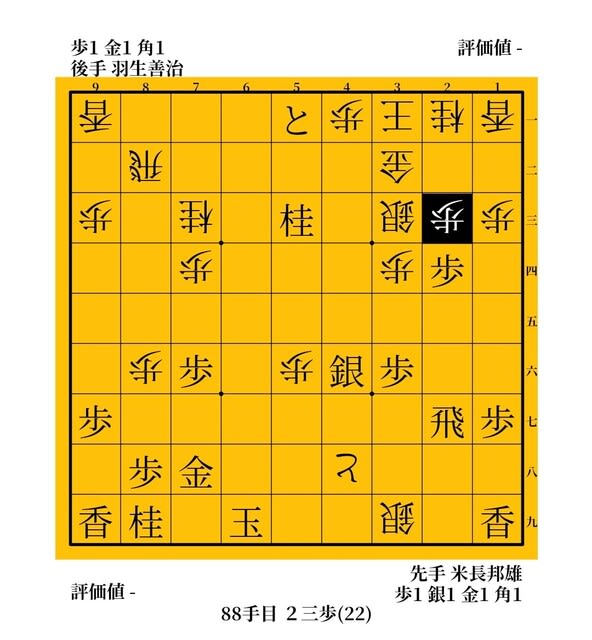

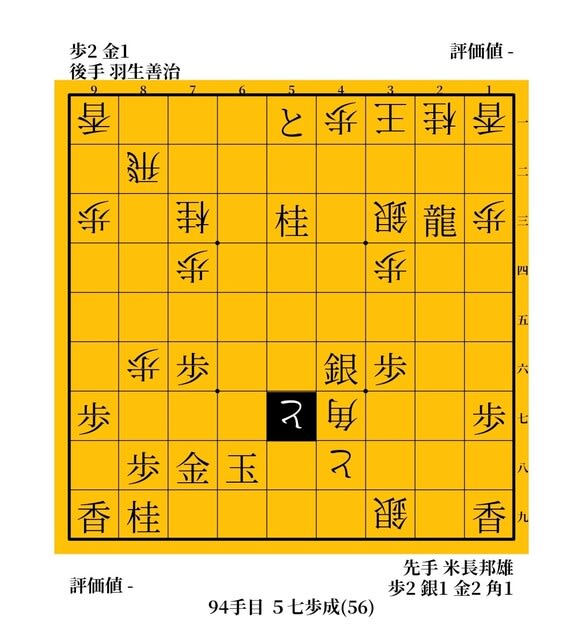

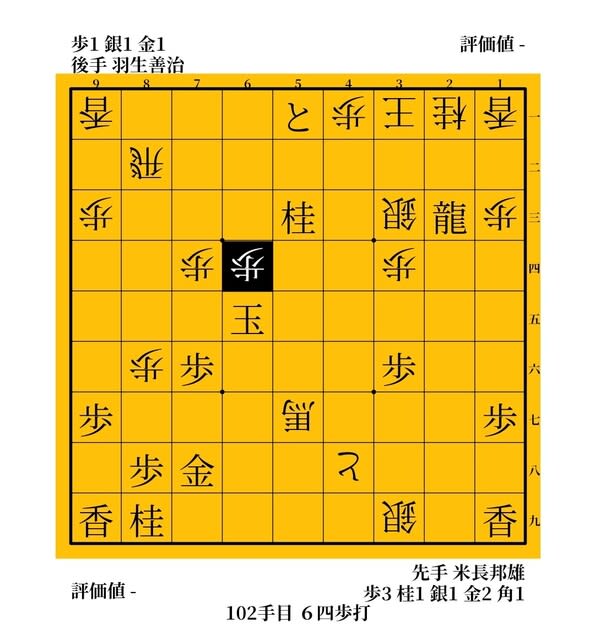

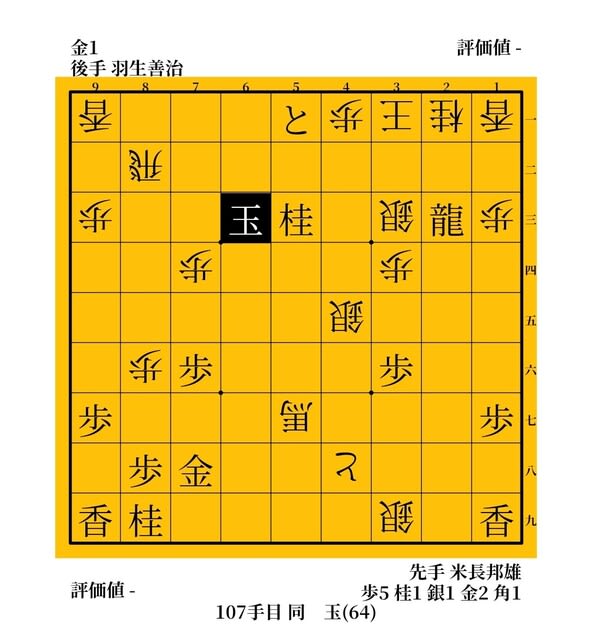

1994年の第52期名人戦。

米長邦雄名人に羽生善治四冠(棋聖・王位・王座・棋王)が挑んだ七番勝負も、いよいよ大詰めを迎えた。

挑戦者の3連勝から、名人が意地で2番返しての第6局は、羽生が「遠見の角」と「バックの歩」という2つの名手を決めてリードを奪う。

第4局を落としてから苦しんでいた羽生だったが、ここでは立て直したようで、一気に名人奪取か。

と見えたが、羽生本人によると、この局面にできたことをよろこびすぎて、読みに精度を欠いてしまったというから、将棋に勝つというのは本当に大変な作業である。

たとえば、△36歩と打つところでは一回△86歩の突き捨てを入れておくところで、それなら好機に△86飛と飛び出す筋がいつでもあり、より優位を確実にすることができていた。

また、「勝てる!」となったところで精神面がグラつくのは将棋のお約束でもあり、羽生はこのとき名人位へのあまりのプレッシャーで、一人で煩悶し続けたと語っている。

本人の筆によると(改行引用者)、

△24同銀の局面で夕食休憩。最善は逸したが、それでもかなり形勢はいい。

部屋に戻って局面を思い浮かべてみる。相当に優勢だ。この将棋を負けたら、勝つ将棋はないという感じである。

そう考えたら、居ても立ってもいられなくなってきた。さっきまではちらちらしていた「名人」という言葉が、今度は頭の中でぐるぐると回り始めている。

もちろん食事が喉を通るはずはない。将棋盤の前に戻りたいのだが、タイトル戦ではそれができない。

夕食休憩の1時間が、これほど長く感じたのは初めてだ。

また最終盤では、こんなことにも。

「指が動かなくなったのはここからである。右手全体がしびれたような感じで、スムーズに動かない。とにかく必死になって駒を動かした」

羽生が名人になったとき、それをあつかった記事などで、

「名人になっても、特にプレッシャーを感じたり、感動した様子もなく淡々としている」

なんて書かれていたのを読んだりしたけど、実はまったくそんなことはなかったわけだ。

逆に言えば、羽生の真意を悟らせない心のコントロールが、絶妙だったのかもしれない。

そう考えれば、順当に見える結果もまた、違う側面が見えてくるというものだ。

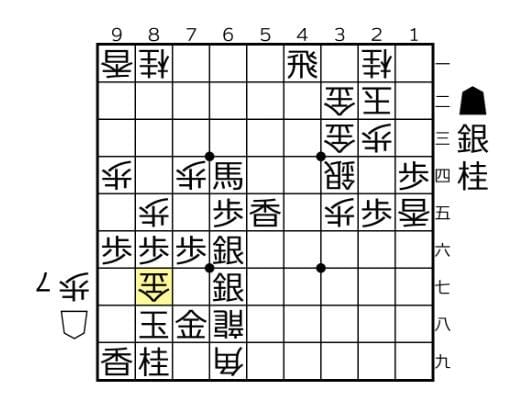

優勢を自覚しながらも、過度の緊張と△86歩を逃した後悔で、羽生の腰もなかなかすわらない。

苦しい時間が続いたが、「やっとの思いで」発見したという次の手が、三手一組の決め手になった。

△86歩、▲同歩、△88歩と打つのがトドメの一打。

遅ればせながらの△86歩が好手で、△88歩のタタキに▲同金は△48と、▲同玉に△86飛と走って、▲87歩に△77歩成できれいに決まる。

▲同金は△66飛。

▲86歩は△47金、▲59玉、△57成銀。

▲同銀も△47金、▲59玉、△57成銀、▲69玉に、△36飛と回るのが気持ちの良い手順で、それぞれ寄っている。

手が硬直するほど、精神的にさいなまれた羽生だったが、指し手のほうはしっかりしていて(それもスゴいけどネ……)、△77角まで先手が投了。

24歳で名人に到達した羽生は、その後「七冠王」になり、ここから気の遠くなるほど長い「羽生時代」が続いていくことになるのだ。

(羽生善治「七冠王」への道はこちら)

(「永世七冠」への道はこちら)

(その他の将棋記事はこちらからどうぞ)

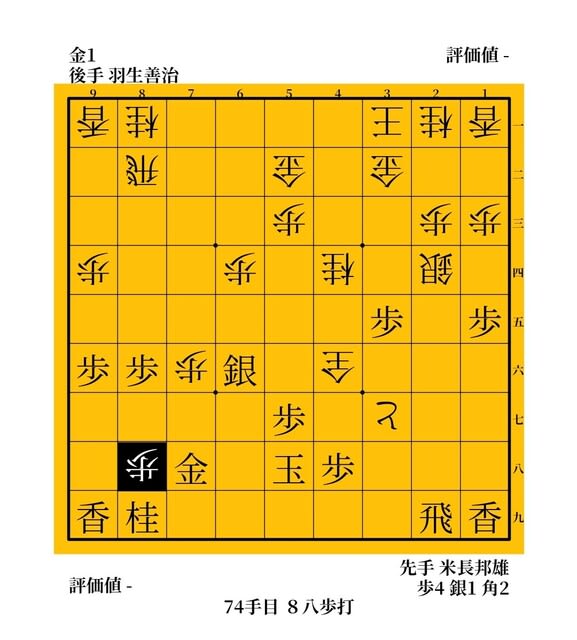

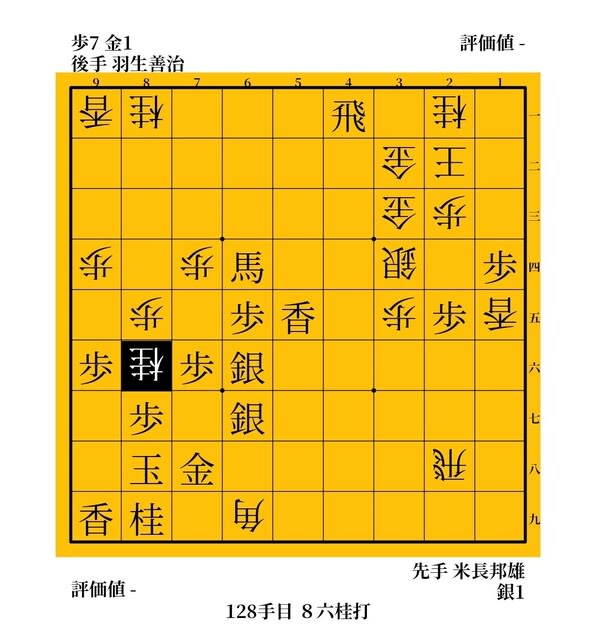

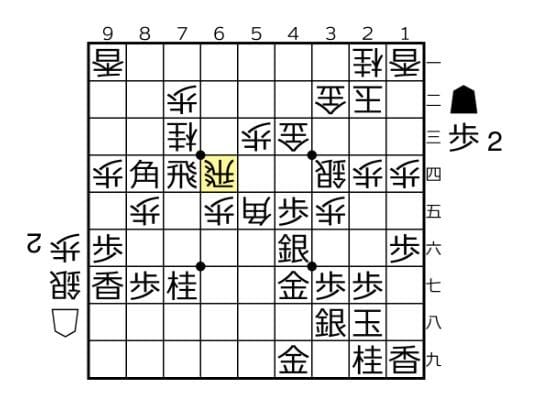

前回の続き。

米長邦雄名人に羽生善治四冠(棋聖・王位・王座・棋王)が挑戦することとなった、1994年の第52期名人戦。

挑戦者の3連勝からスタートするも、名人も2つ返して第6局に突入。

星の上では羽生がまだ有利だが、第4局を「浮ついていた」という気分で指して敗れ、第5局は勢いに押されて完敗と、流れは相当に悪くなっている。

むかえてこの第6局を、羽生は必勝の気合で挑むことにする。

もしこれを負けてもまだ最終局があるが、そうなったらとても勝てる気がしないだろう。

ここを実質のファイナルセットと考えて角換わりを採用し、米長が右玉でいなそうとするのを「攻めよう」とだけ決意して、棒銀で打って出る。

△35歩と突っかけたところで、羽生はとりあえずホッとしたという。

形勢うんぬんという局面ではないが、ともかくも先に仕掛けることができたのが良かったというわけだ。

少し進んで、△63角と打つのが△35歩からの継続手。

この遠見の角に、羽生はこの大一番のすべてを託す。

ねらいはもちろん△36歩だが、シンプルな攻めなので受け止められると切れ筋におちいりそうだし、筋違いの自陣角が「スカタン」になる恐れもある。

米長も、ここは踏ん張りどころと見て、▲45歩の突き捨てから▲56銀左と上がる。

次になにもなければ、3筋と4筋からグイグイ盛り上がって、逆に後手陣を圧迫していこうと。そうすれば、第4局と同じような勝ち方も望める。

だが羽生はこの勝負所で、すばらしい構想力を見せつけるのだ。

△46歩、▲同銀、△44歩が、佐藤康光竜王をして「新手筋発見」と感嘆せしめた組み立てだった。

ここでねらいの△46歩、▲同銀、△36歩は▲45桂と跳ねられてしまう。

そこで歩を一回突き捨てたあと、桂跳ねを防ぐべく同じ筋に歩を打ってバックさせる。

今期の王将戦第1局を自らのYouTubeチャンネルで解説した中村太地七段は、中盤戦の△76歩、▲同銀、△74歩という手順を見て(動画の17分目くらいからです)、

「小さいころ本で読んだんだけど、羽生さんは昔こういう手を指したらしくて、《羽生の歩は下がることができる》って書いてあったのおぼえてますね」

と言っていたが、それがなにを隠そうこの将棋なのだ。

これが王将戦の第1局。中盤戦の戦い。

先手が▲21成銀と桂を補充したところだが、ここから△76歩、▲同銀、△74歩(!)。

▲74桂の痛打を防ぐため歩を「バック」させるのが、羽生の「開発」した手筋。

観戦者が歓声を上げるのを、私のような古参ファンは「あー、あれで出たやつね」とニヤリなわけだが、この将棋はそこからも奮っていて、▲65歩、△73銀、▲64歩(!)。

これがうまい突き捨てで、見ていてまたも歓声。

△同銀に、▲66桂が絶好打になる。

これが▲66の地点の傷を消しながら、やはり次に▲74桂がねらいになるという、見事な切り返し。

むこうが「バックの歩」なら、こちらは「消去の歩」。

手品のような手順で、藤井王将もさすがと感動したものでした。

少し話はそれたが、そんな今にもつながる手筋がここで飛び出し、これが一級品の発想。

これで先手は△36歩を受ける手がなく、桂損は必至なのだ。

ちなみに羽生は2008年の第66期A級順位戦で、木村一基八段相手に同じような形で△63角と打って快勝しているが、その発想のもとも、間違いなくこの名人戦であろう。

新A級の木村一基を一撃で粉砕した妙角。

後手は△86歩の交換から、△35歩、▲同歩、△36歩や、いきなり△35歩、▲同歩、△27銀(!)の強襲でまいる。

この銀打を▲同飛とは取れず、▲49玉など逃げても、△18銀不成(!)の追撃で飛車をいじめられて勝てない。

△44歩の妙手に米長も▲47金と上がり、△36歩に▲45桂というタダ捨ての勝負手をひねり出し、△同歩、▲同銀直とくり出していくが、△66銀と自然に進軍させて駒得の後手が優勢。

追いつめられながらも、土壇場で冴えを見せた羽生がリードを奪い、歓声を受けながらビクトリーロードを走っていく。

米長も懸命にねばるが、後手に乱れはなくゴールに突き進んでいくのは、さすがの落ち着きぶりだ。

……と見えるのは、端の気楽な立場から見える景色で、対局者はそうではなかった。

(続く)

前回の続き。

米長邦雄名人に羽生善治四冠(棋聖・王位・棋王・王座)が挑戦することとなった、1994年の第52期名人戦。

27歳年下の挑戦者である羽生は、開幕から3連勝と一気呵成で、あっという間に米長名人をカド番に追いこんでしまう。

特に第2局でハッキリと「読み勝った」ことは大きく、もう決着はついたと思いきや、勝負というのはわからないもので、次の第4局が米長の名局ともいえる将棋となる。

この一番を米長は、

「負けたら引退する」

という覚悟でもってのぞんでいたという。

悲壮な決意であるが、一時代を築いた大棋士の文字通り「命がけ」の戦いを見られるのは、ファン冥利に尽きるというものだ。

そんなことを知る由もない羽生は、2手目に「△32金」とする奇策と迷った末に横歩取りを選択。

昔のイメージでは横歩取りは若干先手有利という感じだったが、このころは徐々に盛り返し気味で、その原動力の一つである「中原囲い」を羽生も披露する。

ただこの将棋は「中原流」という形のむずかしさと、羽生自身も認めるように、ほんのわずかだが「ゆるみ」もあって力を発揮できない将棋にしてしまう。

図は△44角の飛車取りを、▲25飛とかわしたところ。

羽生によると、この将棋のポイントはここだったという。

指す手は2つしかなく、△36飛と横歩を取るか、飛車をタテに逃げるか。

羽生は△56歩と突っかけるときに2時間も考え、封じ手になってからもずっとこの局面のことを考えていたが、ここに落とし穴があった。

羽生自身の言葉を借りると、

「前日も、指しかけの夜も、この局面になってからもずいぶん考えたのだが、読んでいいるうちに、だんだんわけがわからなくなってきた」

続けて、まさかというセリフが飛び出す。

「というよりも、どちらでも良くなるような気がしてきたのだ」

羽生もこの場面を振り返って(改行引用者)、

「あとで考えたら、この精神状態がいけなかったのだ。

冷静に考えると、飛車角だけの攻めで、そう簡単に後手が良くなるはずがない(中略)。

明らかに気分が浮ついていたのだ」

今からは想像しにくいが、あの百戦錬磨の羽生善治に「油断」という毒素が、いつの間にか注入されていた。

そんなふらついた姿勢で指された△54飛が、結果的には「敗着」になる。

次の手で、将棋は終わっているのだから。

▲67玉と上がるのが、崖っぷちに追いこまれた名人が魅せた「会心の」一手。

まるで木村一基九段のような力強さだが、これで後手は手段に窮している。

次に先手は▲46銀と上がり、▲55歩から飛車を追って、▲57銀上、▲56銀と空中要塞を建造すれば不敗の体勢になる。

一方の後手は、それを防ぐ有効な手段がなく、△74歩から△73桂のような反撃も、とても間に合わない。

その間に先手は遊んでいる▲38の金を中央に活用して、見事な厚みを構築。

何よりこの手は、羽生の心を打ち砕いたのだ。

「▲67玉を見た瞬間、激しい後悔の念に襲われた。

この手を見落とした後悔。B図(△54飛以外の手の局面)を見送った後悔。

そして何より、局面を甘く見た後悔」

ふだん飄々とした羽生にはめずらしい、エモーショナルな文体だが、それほどに強烈な体験だったのだろう。

落胆した羽生は、その後ほとんど抵抗できないまま、名人の軍門に下ることとなる。

これが投了図なのだから、いかに羽生が自分の将棋にガッカリしたのか伝わってくる。

まさかの圧敗で、観戦していた中原誠永世十段に

「中原流を使うなら、もっとうまく指してほしかった」

とボヤかれたほど。

この敗北は羽生に暗い影を落としたようで、本人もふがいないと感じたのか、

「油断は恐ろしい。仮に、この名人戦で3連勝4連敗の大逆転が実現していたら、この数手のやり取りが全てだったということになるのだろう」

第5局ではその揺れがモロに出てしまい、またもや米長の勢いある将棋に押されてしまう。

△96歩と仕掛けたのが、元気いっぱいという若々しい手であり、駒損になるが、代償に作った竜が手厚く後手が指せる形。

下段香と銀のピストン砲が強力この上なく、

「どうだ、駒の勢いが違うだろ」

米長の鼻高々な声が聞こえるようではないか。

以下、羽生もねばりを欠いた手が出て、この一局も米長の快勝譜となる。

この将棋を振り返って曰く、

「米長先生の気合に負けたと認めざるを得ない」

これで羽生から見て3勝2敗。

スコア的にはまだリードしているが、次は後手番だし、7番勝負の第6局と7局を負けて逆転など、ざらにあること。

羽生の妄念が、相当リアルに近づいてきたところで、もはや3連勝の余裕など消し飛んでしまったことだろう。

ただおもしろいのは、この敗戦後の羽生の行動。

「名人戦の重みを痛感した」

「今まで経験したタイトル戦に比べて、エネルギーが倍以上いるという感じである」

道の険しさを感じながらも、打ち上げ後に「部屋に帰ってごろごろ」していたところ、急激な空腹をおぼえる。

記者室に行くと、おにぎりがあったのでラッキーとばかりにパクついたのだが、その数なんと4個。

私のみならず、これには周囲にいた人たちも、「よう、そんなに食えまんな!」とあきれるわけだが、羽生はケロリとしたもので、

「自慢ではないが、立ち直りの早さには自信がある」

精神的には剣が峰に立たされ、

「第6局に負けたら、最終局も勝てないだろう」

決意を新たにしながらも、この妙に力の抜けたところが羽生の味でもあり、充分に「自慢」すべき、強さの秘密なのではあるまいか。

(続く)

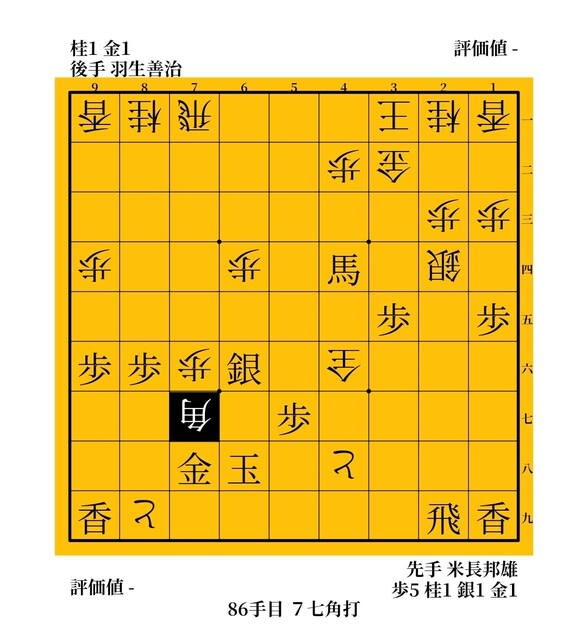

前回の続き。

米長邦雄名人に羽生善治四冠(棋聖・王位・王座・棋王)が挑戦することとなった、1994年の第52期名人戦。

初戦は羽生が中飛車で快勝したが、米長のおとなしい様子を見ると、初回はまだ「球筋を見る」段階だったようで、第2局からは打って変わって激しく打ち合うことになる。

戦型は角換わり棒銀から相矢倉模様に。

羽生が馬を作って攻め駒を責めていけば、米長も▲55歩と筋の突き捨て、角にヒモをつけながら中央から戦端を開いていく。

先手の攻撃陣である飛角桂香が、目一杯働いている様が美しく、どう見ても熱戦必至ですばらしい。

以下、△45馬に、▲15香、△同香、▲33歩、△同桂、▲54歩、△同銀、▲56金。

力の入ったねじり合いで、これで盛り上がらなけりゃあウソだ。

この一戦は序盤、中盤、終盤ともれなくホットな戦いで、もう棋譜を並べているだけでも夢中になるが、たとえば▲14歩とタラしたこの局面。

ここでは後手が△66銀不成と飛車を取ったところだから、反射的に▲66同銀としてしまいそうだが、この一瞬にきわどく利かしを入れる。

△77銀成取られると先手玉も相当うすくなってしまうが、そんなことはいってられんとギリギリの踏みこみ。

羽生は△77を取るのは、▲同桂に△21桂と受けたところで、銀1枚と手番を渡すから危険と判断し、単に△21桂と受ける。

ここで襲いかかるのは駒不足だから、先手は▲66銀と取り返すが、ここで貴重な手番を手に入れた後手は△69銀から反撃。

そこから双方、飛車を打ち合ってのスプリント勝負に突入したが、この局面がクライマックスだった。

後手玉はまだ一手スキではないが、駒を渡すとその瞬間に詰まされても文句は言えない形。

ただ攻撃陣は飛車角が急所に設置されて、金と桂の持駒もあり、なにか寄せがありそう。

どちらが読み勝っているか。まずは羽生が手筋を放つ。

△86桂がこういう形で「筋中の筋」という一発。

▲同歩しかないが、△87の空間を開けたことが大きく、△69にある角の使い出が爆裂的に増した感じで、後手は△68金と追撃。

これが詰めろできびしい手。

▲同金には△同飛成で、▲78合に△87金。

ここに駒が使えるのが、△86桂の効果。

▲同玉に、△67竜の一間竜で詰み。

そこで米長は、サッと▲97玉と上がる。

これも終盤の手筋で、それこそ羽生などはこういう手で身をかわすことによって、幾多の競り合いを制してきたが、ここは米長が魅せた。

先手玉に詰みはなく、かといって△78金とせまると、▲同銀、△同角成に▲13銀で後手玉は詰み。

となると後手の攻撃陣は身動きが取れないことになり、先手が勝ちだと思いきや、ここで羽生が見事な寄せを展開する。

△67金と、こっちの駒を取るのが妙着で、これを米長は見落としていた。

▲同金は△88銀で詰み。

かといって、後手玉に詰みはなく、本譜の▲13桂のように詰めろをかけても、やはり△88銀で詰んでいる。

説明されれば簡単だが、ここは局面的にも手の流れ的にも、玉に近い▲78の金を取りたくなるところ。

ましてや、終盤戦では銀より金のほうが、詰みや必至などに使いやすいため、ここでヘリが旋回して、あえて銀を取るというのは相当に思いつきにくい。

まさに「常識」「先入観」という壁にさえぎられた、その先にある宝を掘り当てることを、得意というより「使命」にしている羽生善治の面目躍如という一着だ。

こういう負け方は応えるもので、とくに米長のような終盤力に定評のある棋士だと、その痛手も倍増。

▲97玉の早逃げがピッタリで勝ちのはずだったのに、その次の手が見えなかった。「読み負けた」ことは、ある意味敗北よりも、つらい事実だ。

一局の結果は「時の運」だが、読み負けは「普遍的な実力差」につながるからだ。

こうなるとシリーズは完璧に羽生ペースで、第3局にも快勝し、あっという間の3連勝。

たしかに戦前の予想では、若き四冠王の羽生が有利だったが、それにしてもさすがの勢いである。

正直、ここでは4タテもあるかなあ、なんて不穏なことも考えていたものだが、あにはからんや。

「50歳名人」である米長邦雄も、

「ここに来るまで、どんだけ苦労した思てるねん」

とばかりに、最後の意地を見せ、逆に羽生を追いこんでいくのだ。

(続く)

前回の続き。

米長邦雄名人に羽生善治四冠(棋聖・王位・王座・棋王)が挑戦する第52期名人戦七番勝負は、開幕局で羽生が5筋位取り中飛車を選択。

今ではなんてことない話だし、それこそ藤井聡太五冠が名人戦で振り飛車を指したら、すんごい盛り上がると思うけど(見たいなあ)、当時は、

「名人戦で中飛車など失礼極まりない」

などという「常識」が存在したようで、ベテラン棋士などから批判されたりもしていた。

「常識とは18歳までに身に付けた偏見のコレクションである」

というアルベルト・アインシュタインの言葉に頭をガツンとやられた経験のある私には、ただただトホホに感じたこの「失礼」という声だが、羽生にとってはおそらく、勝つための自然な選択に過ぎなかった。

戦法に貴賤なんかない。その当たり前のことを、この名人戦にかぎらず、羽生は盤上で証明し続けていくことになる。

この中飛車採用を評して勝又清和七段も『最新戦法の話』という本で、

羽生は続く第3局で相掛かりに誘導し、引き飛車を採用します。相掛かりと言えばほとんど浮き飛車に構えていた時代のことです。

つまり羽生は、中飛車にせよ相掛かりにせよ、現在流行している形を10年も前に先取りしていたわけです。

「得意戦法は持たないほうがよい」

「よい戦法なら棋風にこだわらず使うべきだ」

という「羽生哲学」は徐々に浸透し、トップ棋士の戦法に対する考え方が変わってきます。

実を言うと、羽生というのは優等生キャラに見えて、若手時代はベテラン棋士や評論家からは、あまりいいあつかいを受けないことも多かった。

今思うとそれは、まさにこの「名人戦で中飛車」という旧来の「邪道」を、いつの間にか「ふつう」にしてしまいったこと。

まさにそれを「常識」や、人によっては「美学」から、「中飛車はよくない」と怒ったり批判したりする者が、若手棋士や子供時代の私のような「新しいファン」からすれば、

「古くさい考え」

にしか思えなくなるよう、結果的に上書きしてしまった。

つまりは、古き時代の価値観を持った人たちにとって羽生は、その意図するしないにかかわらず、自らの存在を否定する「革命家」であり、恐るべき「破壊者」であったのだ。

そう考えると、彼らが本能的に羽生を警戒し、拒否したのは、ある意味当然と言えるかもしれない。

少し前、将棋ソフトがプロ棋士を超えた超えないで盛り上がっていたとき、棋士やファンの中から、

「ソフトの手からは魂が感じられない」

「美学や哲学のない機械の手は、しょせん人を感動させることができない」

「たとえどんなに強くても、AIの将棋など認めない」

とかいう声もあったりしたけど、なんかシラけてしまうのは、上のセリフの主語を「ソフト」「AI」から「羽生」に代えれば、昔の「旧弊」な批判とまったく同じだからだ。

人は同じことをくり返す。

そもそも米長は『運を育てる』と言う本の中でも、一緒に研究会をやっていた森下卓八段など若手棋士のことを「先生」と呼んでいたエピソードを書いている。

後輩で格下でもある者たちにそう接するのは、別に先輩の冗談やノリではなく、本気であって、実際、ある棋士仲間から、

「トップ棋士であるあなたが、若造相手に『先生』などと呼ぶと、彼らがつけあがってしまう。権威というものを、どう考えているのか」

なんて苦言をいただいたほど。

これに対して米長は、

「将棋に真摯で結果も出し、技術的研究面でも秀でた者に将棋を教えていただくのだから、相手が若手でも《先生》なのである」

「私自身、そう呼ぶことになんの抵抗もないし、彼らは先生と呼ばれても謙虚さを失うこともないのだから、問題があるとは思えない」

といった内容のことを文庫本で2ページ近くにわたって力説しており、また伝説の「米長道場」で羽生ともしのぎを削った男が、

「名人であるオレ様に、若造が先手中飛車とはなんたる無礼!」

とか思わないでしょ、今さら。

てか、「先手中飛車は無礼」って、なかなかのパワーワードだよなあ。

また、もうひとつ興味深いのが、羽生はこの将棋を振り返る自戦記で、米長の5手目△34歩が、わずか3分の消費時間だったことに注目し、こう書いている。

米長先生は私の▲56歩を予想されていたのかもしれない。△34歩はかなり速い感じである。

いうまでもなく、△54歩や△85歩も一局。△34歩は私の振り飛車を誘って指すつもりだったのだろう。

このあたりの、駆け引きの妙もおもしろく、どうやらこの二人は、もう無礼がどうとか、そんなところで戦っていなかったらしい。

羽生が「時代を変えた」のも、米長が名人になったのも、まさにこういう「権威」に縛られることに危機感を持って行動したからに他ならないのだから。

なんて前置きが長くなったが、将棋の方は、ポイントとなったのが、この局面のよう。

「指す手がわからなかった」

と言う米長は△63飛と浮いて手を渡したが、これが敗着に。

ここでは△45歩と突っかける手が有力だった。

▲同銀なら、△同銀、▲同歩に△83銀と打って飛角両取り。

▲同歩なら△55銀と出て、▲同銀、△同角、▲46銀とはじき返されそうなところで、△64飛とぶつけるのがピッタリのカウンター。

以下、▲同飛、△同角で自陣にいた飛車と角がさばけて、これならいい勝負だった。

開幕局は羽生がうまく指して快勝するが、この将棋の米長はさほど力が入っていないようにも見え、羽生自身も感じたように「様子見」という一面もあったよう。

となると、第2局は大事ということになり、これが期待通りの大熱戦になり、

「今期の名人戦はここからが本番」

という空気はビンビンに感じたのであった。

(続く)

前回の続き。

挑戦者決定プレーオフで谷川浩司王将を倒し、ついに名人戦の挑戦権を得た羽生善治四冠(棋聖・王位・王座・棋王)。

七番勝負で待ち受けるのは昨年度、悲願の名人獲得を果たし、話題を振りまいた米長邦雄名人。

就位式で米長が、祝福の言葉を受けながら、

「すぐに【あの男】がやってくる」

と語った通り、期待に応えて出てくるのは、羽生もさすがのスター性だが、「50歳名人」として作家の団鬼六さんなど、オールドファンの熱い応援を受ける米長もまたヒーローであり、その注目度は否が応でも高まるのであった。

そんな歴史に残ることが確定となった、1994年の第52期名人戦は、開幕局でいきなり波乱を呼ぶことになる。

羽生が飛車を振ったからだ。

先手になった羽生が▲76歩と突き、△84歩に▲56歩、△34歩、▲58飛と中飛車を選択。

今の感覚だと、

「先手中飛車って有力じゃん。それがどうかしたの?」

くらいものもんであるが、当時のベテラン棋士や評論家の中には、

「名人戦で飛車を振るとはけしからん」

「先輩相手に大舞台で中飛車など、失礼ではないのか」

など眉をひそめたり、激怒したりする人がいたというのだ。

そのころは

「ホンマにそんな、おもしろ偏屈なこと言う人おるんかいな?」

というシリーズを盛り上げるためのプロレス的「ネタ疑惑」を真剣に考えたものだが、これは勝又清和七段なども名著『最新戦法の話』の中で(改行引用者)、

これは棋士の間でちょっとした論議になりました。

名人戦という格式ある大舞台で、居飛車党が先手番で飛車を振るという作戦は、当時まったく考えられないことだったからです。

ある高段棋士など、

「名人戦で中飛車を使うとはなんたることか」

と怒っていたことを覚えています。

現在ではというか、当時でも私などサンドウィッチマンの漫才のごとく、

「ちょっと、なにいってるかわからない」

首をひねったものだが、なんかそうらしいんですね。

意味不明なうえに、そもそも振り飛車という戦法と振り飛車党に失礼なんじゃねーの? とか、大山康晴十五世名人とか升田幸三九段は名人戦で振り飛車やってるし、「中原誠名人」誕生の一局も中飛車だったけどなあ。

とか、なんとか色々言いたいことはあるけど、ともかくも昭和の感覚では、

「名人戦と言えば、相矢倉を中心とした居飛車で戦うのが王道」

ということであり、開幕局で中飛車、それも先手番でなど邪道も邪道(そもそも「振り飛車自体が邪道」という人もいた)で、横綱にいきなり張り手をかますような、挑発行為にすら見えたのだった。

私はこう言う伝統の名を借りたパワハラ的「縛り」が大嫌いなので(囲碁の「初手はかならず右上から打つ」とかも)、心の底から「知らんがな」だったけど、今から見ると、これってすごく羽生さんらしいなあとも感じる。

かつて「羽生善治がついに無冠に」で話題になった、2018年の31期竜王戦を取り上げたドキュメンタリーで、羽生の盟友である先崎学九段が、

「羽生さんのすごいところは、七冠王になったことでも、国民栄誉賞をもらったことでもないんです。結果でもって、将棋界そのものを変えてしまった。これが本当の功績なんです」

羽生はおそらく、この開幕局でも「失礼」などという過去の因習などにこだわらず、それでいて「時代を変えてやる!」なんて肩ひじも張らず、古い考えを否定するわけでもなく、ただただ自然に中飛車を採用した。

そのココロは、本人も開幕前言っていたように、

「普通の定跡形は指さない」

ということと(羽生将棋のキーワードである「好奇心」だ)、それこそ今のわれわれも言うような、

「先手番の中飛車は、なかなか有力なんだよね」

というシンプルな考えではないか。

羽生はよく「常識が怖い」と言うが、まさにこのころ恐れたことは「失礼」であることや、そのことでゴチャゴチャ言われることよりも、

「名人戦で振り飛車はよくない」

という、意味のない不自由を強いられる、将棋界の「常識」に他ならなかったのだ。

(続く)

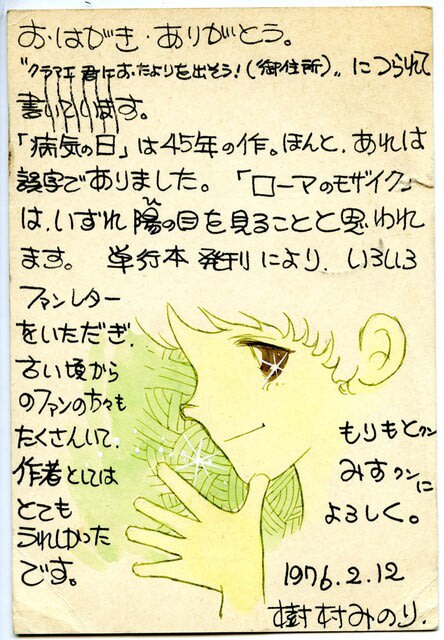

樹村みのり『星に住む人々』を読む。

少女マンガに特にくわしいというわけではないが、高校生のころクラスの女の子に借りて、結構ハマって読んだ時期もあった。

そのとき彼女らが教えてくれた、

大島弓子『バナナブレッドのプディング』

萩尾望都『ポーの一族』

美内すずえ『ガラスの仮面』

大和和紀『はいからさんが通る』

川原泉『笑う大天使』

竹宮惠子『地球へ…』

などの作品は、ただおもしろいだけでなく、今までなじんでいた少年マンガとはまた違う表現手法や文法で描かれていたところが、すこぶる興味深い。

世の中にはまだまだ、自分の知らない世界が広がっているもんなんだなあと蒙が開かれる思いだった。

なので自分は、男の中ではわりと女性向け(という括りももう古いんだろうけど)に書かれたマンガも好む方。

今でも衿沢世衣子さんとかこうの史代さんとか大好きだけど、この『星に住む人々』も、そのうちのひとつ。

樹村みのりさんを知ったのは、バックパッカー専門誌『旅行人』であった。

その号の特集が「旅のマンガ」であり、編集長である蔵前仁一さんが『星に住む人々』に収録された「ローマのモザイク」を紹介。

『旅行人』で紹介されていた『ローマのモザイク』の一コマ。

蔵前編集長は子供のころからの樹村みのりファンで、大学生のときにもらったファンレターの返事を「宝物」というほどの「ミノリスト」。

その取り上げ方も力が入っていて、それ以来、気になっていたのだ。

「クラマエくん」がもらったファンレターの返事。こんなん来たら感激ですわな。

ただ当時は古本屋でもなかなか見つからなかったので(そのころは絶版になっていたらしい)、しばらく忘れていたのだが、最近電子書籍で復刊。

読んでみたら、これがすばらしい作品ばかりでガッツポーズ。

「早春」「姉さん」「水の町」「わたしたちの始まり」「星に住む人々」

どれも詩的でありながら、ヒロインの芯の強さとあふれくる自立心など力強さも感じられる。

それが思春期ゆえのプライドや危うさと重なり合って、その「我の強い繊細さ」とでもいうようなアンバランスさに目が離せない。

今回、久しぶりにこういった少女マンガを中心とする、女性向けに書かれたマンガを読んでいて、あらためて感じたのが、その多重性の魔力。

基本的に、私のような男子が親しむ「少年マンガ」は善悪の構造がハッキリし、登場人物の思想や行動は一貫性を持っているもの。

物語にも「正義は勝つ」的カタルシスがあるのがふつうである(もちろん例外も多々だが)。

だが、「少女マンガなど」には、そうでない面も、わりかし散見される。

いや、もちろん「少女マンガなど」にも善悪やカタルシスはあるわけだけど、その部分がもうちょっと掘ってあるというか、なにやら

「一筋縄ではいかない」

という感じがあるのだ。

たとえば、「早春」で主人公が友人と絶交する理由や、「姉さん」で母と妹がぶつかり合ってしまう原因など、最後まで読んでもハッキリと説明はされていない。

そりゃ、ストーリーだけ追えば、どちらも一応「言葉で説明」はできなくもない。

「できる友人にコンプレックスを持ってしまったから」

「姿を見せない父親の姿が見えない影響をもって」

とか、読書感想文レベルの答えなら提示はできる。

しかし、樹村作品をはじめ「少女マンガなど」はときにそういう、安易な回答をゆるしてくれない。読みながらどうにも、

「いや、そんなんだけじゃ、ねえよな」

そう頭をかきながら苦笑いしたくなるような、そこはかとない「深み」を見せてくるのだ。

なにかこう、それこそ思春期のトガッた女の子に、

「その程度で、《わかった》とか思うなよ」

そうじっと見つめられるような、問いかけられているような、そういう感覚をおぼえる。

といっても、それは決して不快というわけではなく、そのザワザワ感こそが坂口安吾が「文学のふるさと」と称したような魅力でもある。

「早春」の主人公はなぜ友人と絶交したのか。

それはなにかハッキリした理由があったのかもしれないし、テクストの裏になにかもっと深いものがあるのかもしれない。

思春期の女子の感情などそもそも「説明」「解釈」など不可能なのかもしれないし、もしかしたら二人には百合ではないが女性同士の「超友情」とでもいうような親密感があったのだろうか。

その「わからない」の正体も、私がスカタンなだけかもしれなければ、「男だから」かもしれない。

もしかしたら男でも「乙女回路」を搭載している男子なら(これは結構いるもんです)、

「え? これが理解でけへんって、マジ?」

と、おどろいてしまうのかもしれない。そういった

「わからなさ」

「わかった気がするけど、それだけじゃないかもしれない感」

「そこをつかめれば、もっとこの作品にどっぷりと淫することができるかもしれないのに、というもどかしさと期待感」

こういった、魂の敏感な部分をくすぐられるような、こそばゆさと、かすかな痛み。

そういったものを、樹村作品ではあますところなく味わうことができる。

私は「女になりたい願望」というのを持ったことがないタイプの男子だが、こういうマンガを読むときだけは「2時間限定」とかで女子になってみたいと思うなあ。

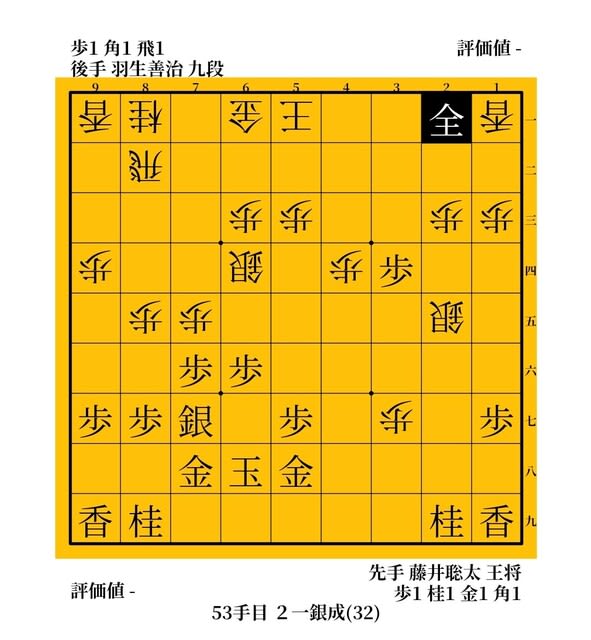

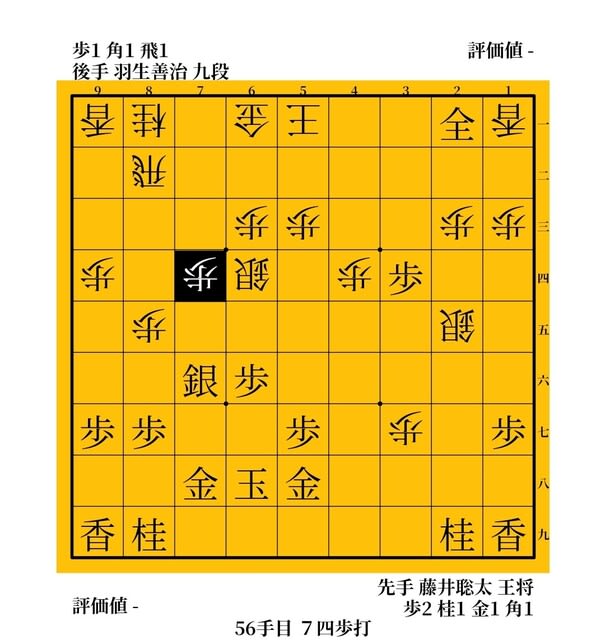

前回の続き。

1994年の第52期A級順位戦プレーオフで、谷川浩司王将を破って、初の名人挑戦権を獲得した羽生善治四冠(棋聖・王位・王座・棋王)。

迎え撃つのは、昨年度に7度目の挑戦で、ようやっと悲願の名人位に着いた米長邦雄名人。

23歳と50歳の対決と言うことで、今の藤井聡太五冠と羽生善治九段の王将戦のように、

「若くてノッテる方が有利」

と予想したくなるが人情というもの。

そういえば王将戦の方は、やはりというか、ここまでのところ藤井五冠の安定した強さが目立っている印象だが、私の勝手な皮算用では、

「羽生九段が王将獲得でタイトル100期」→

「藤井聡太四冠に後退するも、棋王と名人を奪取して、その勢いで王座も獲得し【七冠王】に」→

「王将戦でふたたび藤井七冠が挑戦者となり、羽生を破って八冠達成!」

とかなってくれたら、これはもう将棋界的に最高な盛り上がりやねんけどなーとか妄想中。

今の藤井君の勢いなら「七冠王」はなれそうだから、マジで今回の王将戦だけ羽生さんが勝てば、この

「ぼくのかんがえた、さいきょうのはちかんおう」

とか全然ありえるんでね? とか思うわけだが、どうなることでしょう。

藤井君の先手番をブレークするのが、ほぼムリゲー状態では、なかなかむずかしいとは思うけど、そこは、

「タイトル100期からの、羽生を破って藤井八冠王」

とかいう流れになれば、ここから1年の盛り上がりがすごいことになるもんなあ。

それにはやはり、羽生さんが先手番になる第4局がめちゃ大事ということで、熱戦を期待したい。

とまあ話は少しそれたけど、今回も羽生と米長の「前哨戦」のお話。

前回は大熱戦の末に羽生が絶妙手で勝利した将棋を取り上げたが、今回はベテラン米長が、七番勝負を前に「負けてないぞ」ところをアピールした一局を見ていただきたい。

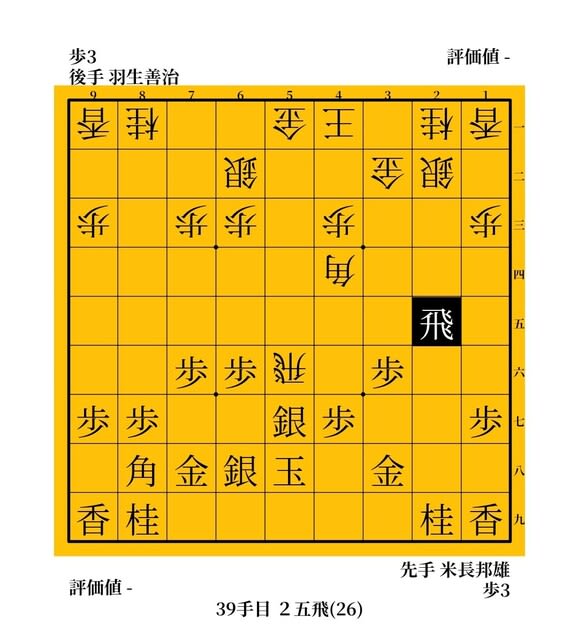

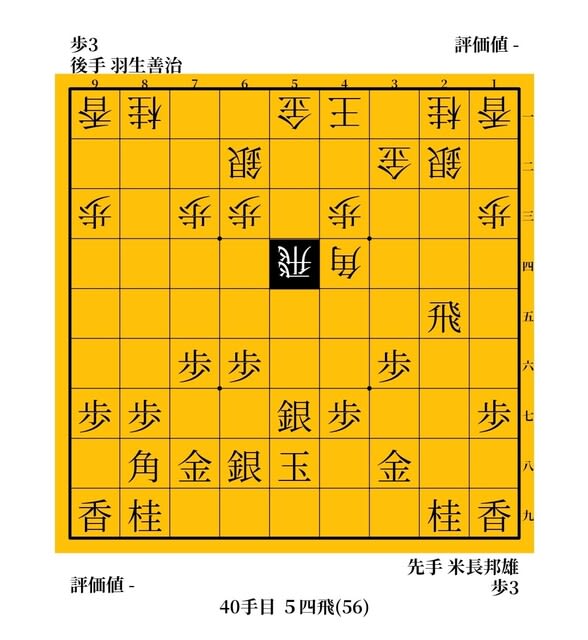

1994年の竜王戦。羽生善治四冠(棋聖・王位・棋王・王座)と米長邦雄名人の一戦。

このころ、「七冠ロード」を走っていた羽生だったが、佐藤康光に竜王を取られて五冠から四冠に後退し、しばし一休みといったところ。

ただ、このときはA級順位戦で谷川浩司王将とのプレーオフに持ちこんでおり、「七冠ロードふたたび」な雰囲気はいつでも感じられた。

「名人」として待つ米長としても、数か月後に七番勝負をやるかもしれない相手として、負けられないところで、事実この将棋は双方力を尽くした大熱戦になるのだ。

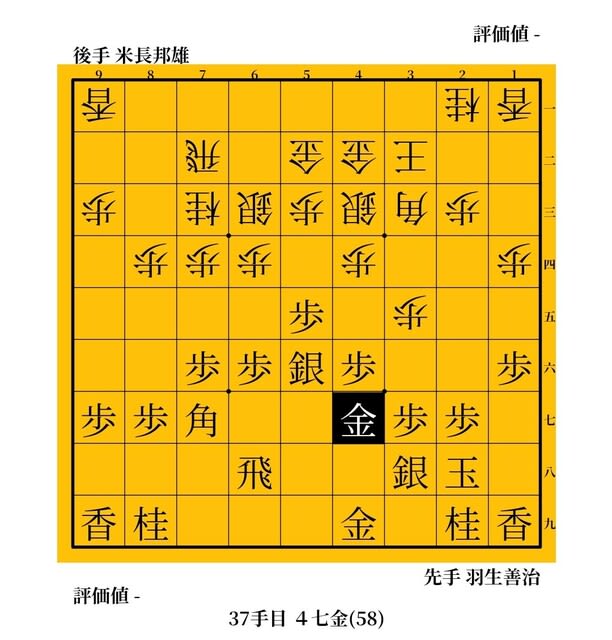

相矢倉から、先手の米長が積極的に急戦を仕掛けていく。

おたがい飛車先を詰め合って、むかえたこの局面。

ここから両者が見せる歩の乱舞が、実に参考になる。

▲53歩が感触のよい手。

たくさん取れる駒があるが、△同銀と△同金は▲55に銀を出られたときに薄くなる。

△同角も当たりが強くなるし、どこかで▲45桂の目標になってしまう。

羽生は△53同金と取るが、すかさず▲55銀左と前進。

△同銀、▲同銀、△54歩、▲46銀に、△47歩がイヤらしい反撃。

△39銀から△48歩成を見せて、あせらせているが、米長の次の手がまた良い。

▲44歩が「筋中の筋」という突き出し。

△同金に▲52歩が、また見習いたい一着。

なんて美しい手順なのか。

強い人は、ホントに歩だけでこれだけの攻撃ができるのだ。

以下、後手は待望の△39銀から△48歩成に、先手もかまわず▲45桂と攻め合い。

そこから激しい駒のやり取りがあって、この場面。

▲41との詰めろが受けにくく、先手玉は飛車の横利きもあって詰みはない。

なら先手勝ちかといえば、強い人はここからが、まだまだしぶとい。

△23歩がひねり出してきた、アヤシイねばり。

玉の逃げ道を開けながら、▲同歩成なら、△同金、▲同飛成とさせ、飛車の横利きの守備力をそいでから、先手玉にラッシュをかけようというのだ。

△47角の王手があってはメチャクチャに危険だが、米長は堂々と▲同歩成と取る。

△同金、▲同飛成で、後手玉は必至。

羽生は△47角から詰ましにかかる。▲58玉に△57歩成と捨てるのがうまい手で、先手玉はメチャクチャに危ない形。

▲同銀に△58角成から捕まってもおかしくなかったが、ここは米長が読み切りで、▲77玉、△65桂、▲66玉、△57馬、▲65玉に△64歩。

詰まされても文句は言えない形だが、少し後手が足りないか。

▲54玉に△45銀と追うも、▲64玉、△63歩、▲同玉まで詰みはなく、後手が投了。

投了図も、もし後手の持駒に一歩でもあれば、△62金から、玉が▲74に逃げたときに△84飛とする筋があって、先手玉は詰んでしまう。

文字通りの「一歩千金」で、最後まで歩が主役となる、とてもおもしろい一局だった。

(羽生と米長の名人戦に続く)

(その他の将棋記事はこちらからどうぞ)