「嫁が美人」という人がいる。

スポーツ新聞の芸能欄などを見ていると、イケメン俳優が共演者と熱愛。

IT社長が、美人女優と結婚などといったニュースをよく見かける。

独身貴族の私としては、当然こういう報道は、はなはだおもしろくなく、即座に敵として認定されることとなる。

嫁が美人とは何事か、おのれこのブルジョアめ!

なるほど、共産主義が実は正義だと感じるのは、こういうときなのであるなあ。

思えば、宮崎あおい結婚の報を聞いたときには、金正日総書記死去時の平壌市民のごとく嘆き悲しみ、長澤まさみ熱愛のニュースのときには、三島のごとく割腹の末果てようと真剣に考えた。

これで新垣結衣ちゃんに「濃厚路上キス写真激写!」なんていう記事が出た日には、もうインドへ行って愛の戦士レインボーマンとして、死ね死ね団と戦うしかないと、現在思い詰めている次第である。

そんなわけで、有名人カップル報道には常に

「敵発見!」

熟練の潜水艦乗りのごとく、神経を張りめぐらせている私であるが、中には困ったことに、こちらとしては敵だと思いたくないのに、嫁が美人だという人もいる。

たとえば、元阪神タイガースの矢野選手がそれだ。

矢野選手の奥さんは、一度テレビで見たことがあるが、めっちゃ美人である。

引退後、雨上がり決死隊の番組で、

「妻とは、今でもすごく仲がいい」

とのろけておられたが、そらあんな美人だと、結婚して長くても、大事にしますわなあ、と思わされたもの。

そんな矢野選手は、普通ならば即座に敵認定である。

もし現役時代なら、チャンスで打席に入るたびに

「しょうもないゲッツーでも打て!」

水垢離の祈祷をするところであるが、いかんせんそういう気にはならないのが、つらいところ。

なんといっても、矢野選手といえば、阪神の暗黒時代から優勝2回の黄金時代までを、ずーっと支えてきた名捕手。

2003年優勝時のMVPは井川投手だったが、私は矢野選手だったのではないかと、今でも思っている。

おまけに、矢野選手は男前である。

それも、昨今流行りのチャラいものではなく、一本筋の通った男の顔をしている。思わず、惚れそうになる。

いわゆる「男にもモテる男」というやつだ。

インタビューなど読んでも、人間性もしっかりしている。

なにかこう、もし私がピッチャーだったら

「身も心も任せられる」

という気がするではないか。

私は特にディープな阪神ファンではないが、矢野選手はファンなのである。

しかし、かなしいかな、奥様は美人なのである。

敵だがファン。

嗚呼、なんてこったい。こうして私の心は千々に乱れるのである。

よく、ロボットアニメなんかで、敵味方にわかれながらも、腕を認め合ったパイロット同士が、

「もう降伏してくれ、僕はあなたを殺したくはない」

なんて言うシーンがあるが、私と矢野選手の関係は、まさにそんな感じか。

ファンながらも、不倶戴天のかたきだというのは、まことにつらいのである。

まあ、むこうからしたら、完全無欠に「知らんがな」であろうが。

阪神の監督になったら、応援しちゃうんだろうなあ。

そのときは私のどす黒い心が勝つか、それとも矢野監督の人徳がそれを凌駕するのか。

それによって、応援するチームが変わってしまう可能性もあるため、今から興味はつきないのである。

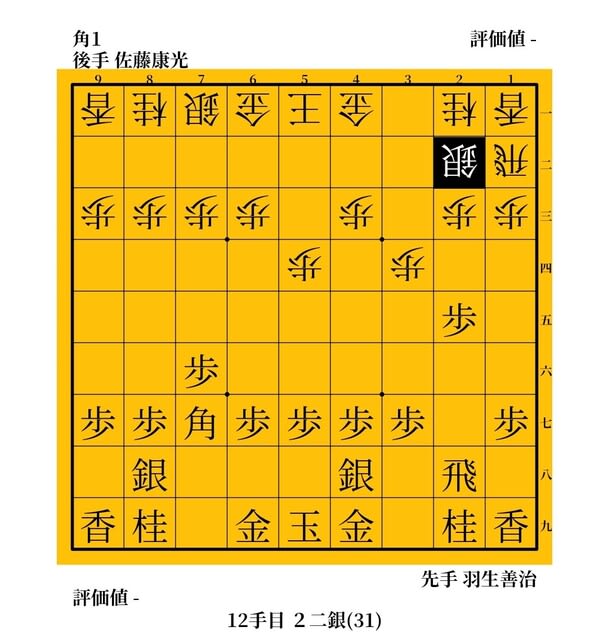

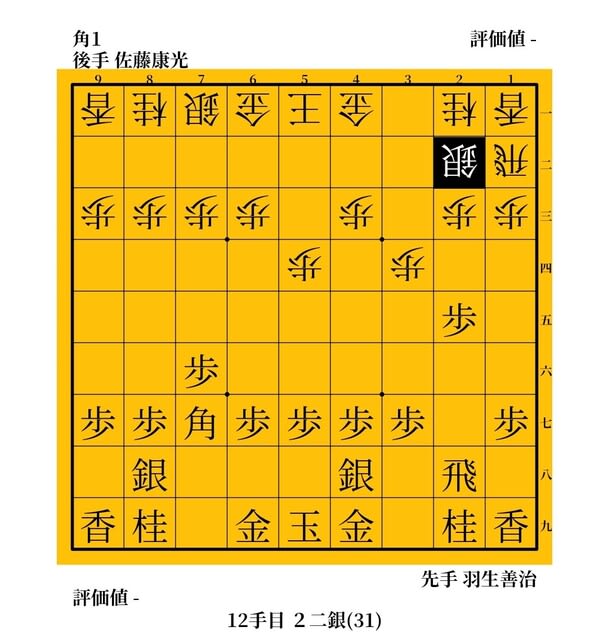

(次回、佐藤康光編に続く)