私のような素人がやると単に1ターン放棄しただけになり、ボコボコにされるだけだが、強い人に絶妙のタイミングでこれをやられると、ムチャクチャにプレッシャーをかけられる。

私のような素人がやると単に1ターン放棄しただけになり、ボコボコにされるだけだが、強い人に絶妙のタイミングでこれをやられると、ムチャクチャにプレッシャーをかけられる。

「女子高生は深夜ラジオを聴かない」

というのは人類普遍の真理であるため、ボンクラ男子たちは気をつけるように。

子供のころから、テレビよりも、ラジオが好きな男の子であった。

今でもradikoやYouT……ゴホンゴホンなどで

「空気階段の踊り場」

「真空ジェシカのギガラジオ」

「蛙亭のオールナイトニッポンi」

といった番組を楽しんでいるが、どうも、こういうものに親しむのは女子よりも圧倒的に男子が多いらしい。

20代のころ、たまたま女子高生数人とランチをする機会があった。

といっても別に、

「JKと援助交際」

「《靴のにおいを嗅がせて》とお願いするもキモがられ、土下座して懇願するところを動画に取られ、拡散され大恥だけど、それがやってみると至福の体験でまたお願いします」

といった、ふしだらなものではなく(当たり前だ)、当時少し演劇をやっていたため、たまたま高校演劇部の女の子と話す機会があっただけだが、そこである子が、こんなことを言ったのだ。

「わたし、音楽が好きで、ラジオとかよく聞くんですよ」

ラジオ好きの私としては、いいとっかかりであり、

「へーそうなんやー。オレもラジオ好きやねん。どんな番組聴いてるの? 深夜の番組は眠くても生で聴く派? それとも録音とかしてる?」

これに彼女が答えるには、

「いや、特に番組名とかは……FMだから、家で宿題してるときとか、お風呂入ってるときとかに、たまたま流れてるのを聴くだけですけど……」

どうもこのとき、

「ラジオの話や!」

テンションが上がったのが、いけなかったのだろう。

「話噛み合ってないぞ」

直感的に悟ったらしい彼女は、

「録音とか……シャロンさんは、どういうの聴いてるんですか?」

ここで、すれ違いに気づけないのが、私のイカンところ。

「女子高生と趣味が合う!」ということで、舞い上がっていたのだろうか、

「えーとね。まずは『誠のサイキック青年団』。竹内アニキの下ネタのワードセンスは神がかってるよね。

『ヤングタウン』はさんまにダウンタウンに西川のりおに鶴瓶師匠。『サタディ・バチョン』は北村安湖世代ね。

ラジ関でやってた『林原めぐみのハートフルステーション』に、あとは通学路に停まってる軽トラから流れる『ありがとう浜村淳です』で、浜村さんの極右トークを聴くっていうのは関西の【中高生あるある】やよねえ」

一気にまくし立てたわけだが、やけに反応が薄い。

それどころか、彼女らは一様にポカーンとしており、なるほどこれが「ハトマメ」というやつかと勉強になったが、ともかくも話がまったく通じていないことは瞬時に察知した。

彼女らは、わけがわからんとでもいいたげに、

「それ、いっこも知らないんですけど、どこで流れてるんですか?」

そこで堂々と「AMである」と答えると、彼女らは一瞬目を見合わせると、はじけるように爆笑したのだった。

女学生たち曰く、

「AMって、聴いてる人おるんやー」

「うーわ、マジでウケるわ!」

「そんな文化、全然知らんかったです」

「そもそも、AМってなに?」

「そんなん聴いて、もしかしてシャロンさんって、ヤバイ人ですかぁ?」

なんかもう、メチャクチャにバカにしてきたのだ。

男子のノリも、こういうときガサツなものだが、いったん

「コイツは行っていい」

と認定してきた女子高生の残虐さもなかなかである。

そこからはすっかりランチの肴にされ、キャッキャとイジられ、盛り上がられたのだった。

まあ、みんないい子たちだったから、別に悪気はないんだけど(若者のノリだしね)、それにしても女子高生と深夜ラジオの親和性のなさにはビックリだった。

オレがなにをしたんや! ラジオを愛したのが罪だったのか!

てゆうか、今おまえらが食ってるボンゴレとかペペロンチーノは、オレが一部、金を出して食わしたってるんやぞ!

パン工場でマシンみたいにアンパンを箱詰めにして稼いだ、血のウン千円や! 感謝して学校指定の制服姿で、ベリーダンスくらい踊れや!

……とは、もちろん言いませんが、それくらい泡食ったものである。

そこは私も世界がせまいというか、基本的にAMの特に深夜ラジオというのは

「イケてない男子」

という文化圏であることを知らなかったわけだが、それにしてもなかなかなあつかいであった。

それ以降、女子の前でラジオの話はNGにしたのだが、食事のあと「まいった、まいった」と苦笑していると、やはり演劇部のアマガサキ君という男子高生(きっといつも「木の役」しかもらってなさそうな)が、小さな声で、

「シャロンさん、ラジオ好きなんですね。ボクは『ヤンタン』より、『ブンブンリクエスト』派ですケド」

といっても、当時の関西ラジオファン以外はなんのこっちゃだが、要するに今で言う、

「JUNK派か、オールナイト派か」

みたいな話。

そこで意気投合したわれわれは、

「小娘どもに、深夜ラジオの良さはわからんのですよ」

大いに盛り上がったのであるが、まあその姿は今思えば、女子高生に軽くあしらわれても、しょうがないよねえ、キミたち。

「幻の妙手」について語りたい。

将棋の世界には、盤上にあったのに対局者が発見できないか、もしくは発見しても指し切れず、幻に終わってしまった好手というのが存在する。

昨今ではAIが発見して、モニターに映し出されたりするが、そういう手をいち早く指摘した棋士は、

「やるな」

「コイツ、強いぞ」

その評価も上がり、なにげにその後の勝負の結果にも、かかわってきたりするのだ。

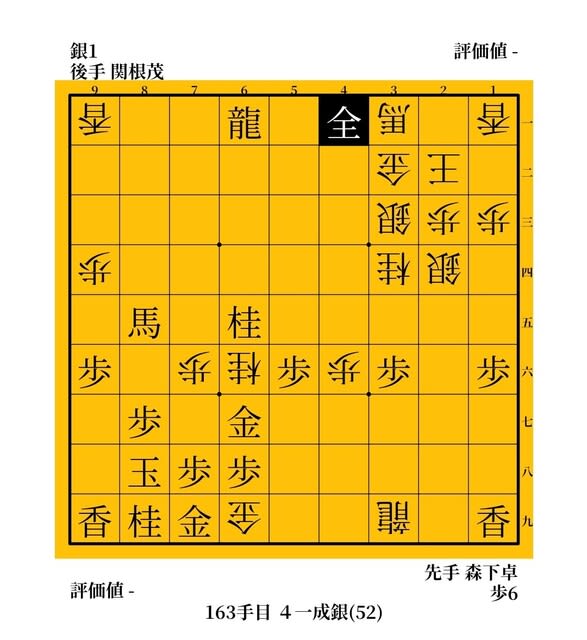

前回は若手時代の森下卓九段が順位戦で喰らった「ベテランの洗礼」を紹介したが(→こちら)今回は「光速の寄せ」と、それにモノ申す「受ける青春」のぶつかり合いの将棋を。

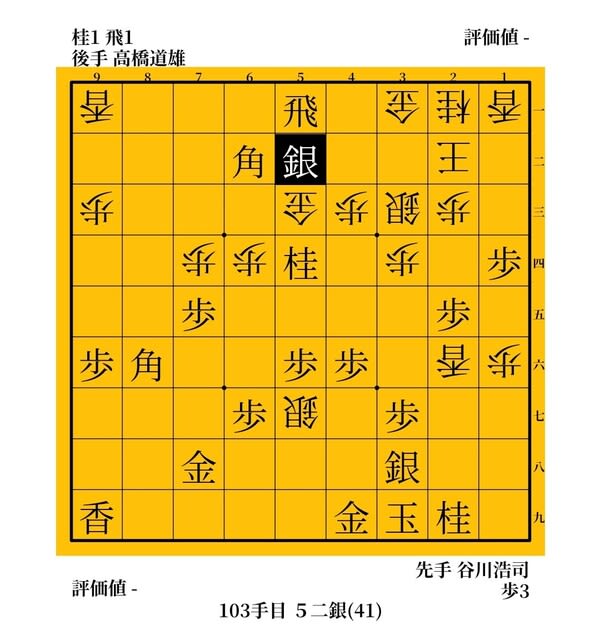

1987年第28期王位戦は、高橋道雄王位と谷川浩司九段の対決となった。

このシリーズ、まず注目されたのは谷川の選ぶ戦型。

谷川は少し前からスランプにおちいり、昨年度は棋王戦で高橋に敗れて無冠に落ちてしまったが、このころから復調の兆しが見えはじめる。

その流れの良さと気分転換のため、

「毎局、作戦を変えて指したい」

そう宣言していたのだ。

そこで、ふだんはめったに指さない振り飛車穴熊なども披露し、その余裕がいい方に働いたのかスコアも3勝1敗とリードを奪う。

勝てば王位獲得の第5局でも、やはり谷川はシリーズ初登板のタテ歩取りを選択するが、そこからひねり飛車への移行がスムーズにいかず、作戦負けにおちいる。

高橋優勢で将棋は進むが、受け間違いが出てしまい混戦に。

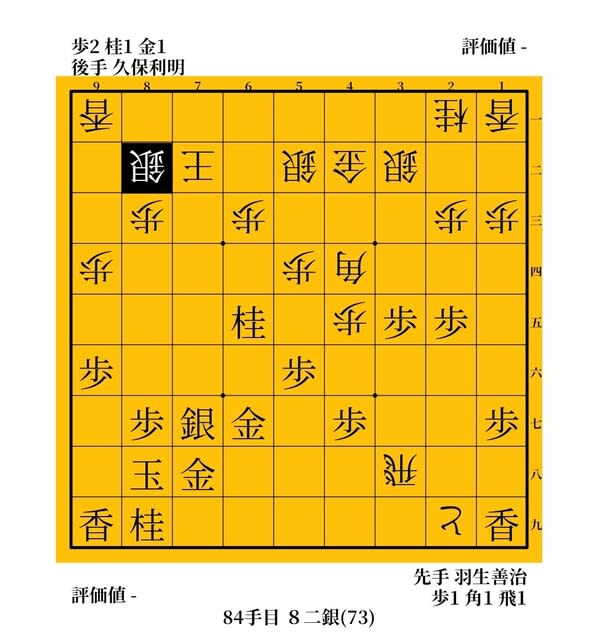

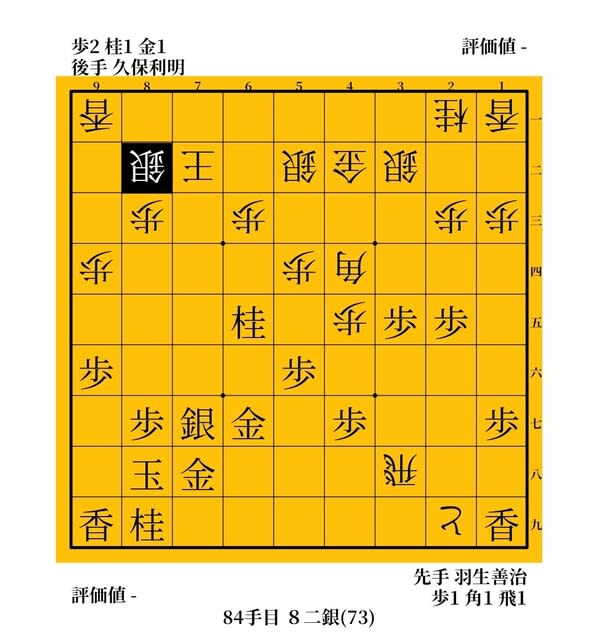

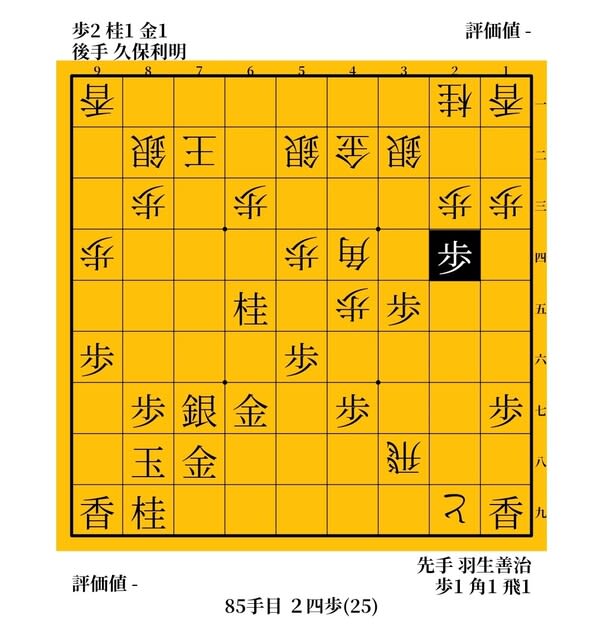

むかえたこの局面。

先手の谷川が▲41にいた銀で、▲52銀不成と歩を取ったところ。

難解な終盤戦だが、先手が▲62角と設置したのが好タイミングで、後手は相当にあせらされている。

自玉は危険極まりないし、下手すると角で△26の香を抜かれて攻めが切れそうなど、いろいろと神経を使うのだ。

時間に追われた高橋は、ここで△28飛と打つが、これが敗着になった。

この手は△47桂からの詰めろだが、▲31飛成、△同玉、▲53角成、△22玉、▲32金、△12玉。

決めるだけ決めてから、手にした金を、▲48金打と打ちつけて先手勝勢。

△同銀成、▲同玉と手順に左辺へ逃げ出して、△27香成が詰めろになってないから▲31馬と必至をかけて勝ちだ。

これで谷川は王位獲得で無冠を返上。

▲62角のすばらしい働きと、▲48金打の緩急が、さすが谷川の終盤力である。

……と感心して終わりそうなところだったが、この将棋にはまだ続きがあった。

主役になるのは、控室で検討していた中村修王将。

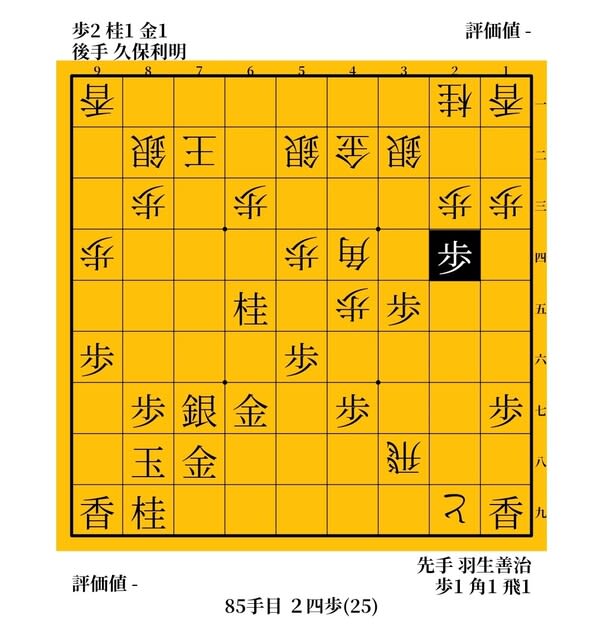

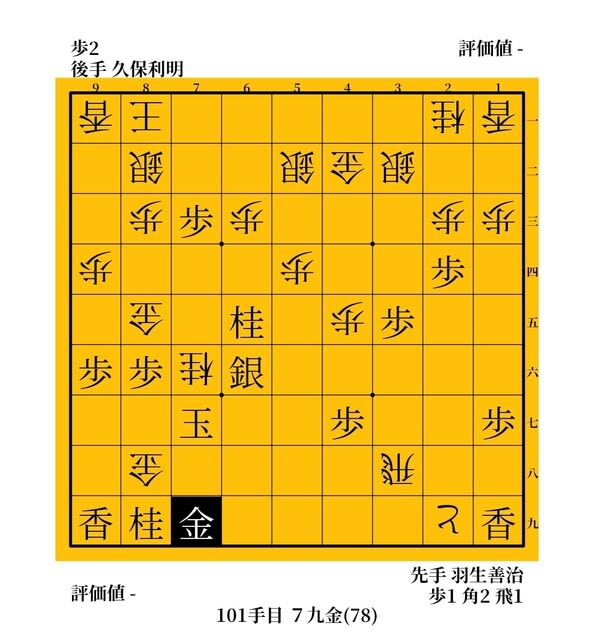

中村は△28飛と打つところで、△17歩成とすれば後手が勝ちだという。

これに反論するのは、対局者であった高橋と谷川。

両者とも読みは一致していて、本譜と同じく▲31飛成、△同玉、▲53角成。

これが王手香取りで、以下△22玉、▲32金、△12玉。

そこまで進めて、そこで▲26馬と要の香をはずして受けに回れば(高橋の指した△28飛はこのとき香にヒモをつけている意)、先手陣は△28に角、金、銀を打たせなければ絶対に詰まない「ななめゼット」の形だから勝つと。

ところが、ここに罠があった。

△17歩成、▲31飛成に飛車を取らずに△12玉とかわせば、後手玉に寄りはなかったのだ!

▲13金からバラしても、上が抜けているから、まったくつかまらない。

王手で▲53角成とする筋がないと、△26の香をはずせないから、先手陣に受けがない。

▲17桂と取っても、△19飛で簡単に詰みだ。

……というのは、指摘されれば理解はできるけど、実戦でこんな手は思いつかないよ。

なんといっても、▲31飛成と、王手でボロっと金を取られて、それを逃げるという発想がない。

現に高橋と谷川という「最強者対決」の2人が盲点になっていたのだから、相当にありえない手なのだ。

こんなのを見抜いた中村王将は、まさに「受ける青春」の面目躍如。強い!

(羽生善治の驚異的な「一手パス」編に続く→こちら)

「ベテランの洗礼」

というのは、スポーツなどの世界でも、よく聞く話である。

今をときめく若手や旬のチームが、「まあ、問題ないだろう」と思われていた古参選手や伏兵チームに一発入れられて大苦戦を強いられる。

それは将棋の世界でもままあることで、前回は「永世七冠」をめぐる渡辺明と羽生善治による「100年に1度の大勝負」を語ったが(→こちら)、今回はベテランが順位戦で見せた、老練の味を紹介したい。

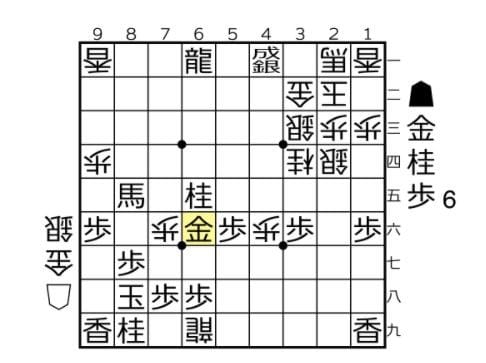

1991年、第50期B級2組順位戦の開幕戦。

関根茂九段と森下卓六段の一戦。

この年のB2は序盤から波乱含みで、まず昇級候補の大本命だった羽生善治棋王が、初戦で東和男六段に敗れるという、番狂わせからスタート。

となると、注目は2番手候補である森下に集まるわけだが、これがまた62歳の大ベテラン相手に、苦戦におちいっているというのだから、順位戦というのはわからないもの。

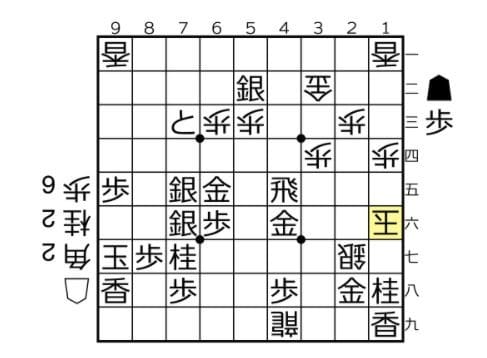

後手の関根が矢倉中飛車を選ぶと、仕掛けから華々しい戦いが続いて、むかえたのがこの局面。

△39飛成に、森下が▲79金と打って守ったところ。

形勢は馬の働きや、先に竜ができてる差があり、後手の関根が有利。

とはいえ、相手は谷川浩司、羽生善治に次ぐ格と見られていた森下卓である。

そう簡単に勝たせてくれるわけはないし、深夜の体力勝負に持ちこめば、25歳(若い!)と62歳という年齢差がジワジワとものをいってくる。

そこを計算に入れ、関根は次の手を選んだ。

△59金と打つのが、確実な攻め。

以下、△69金、△79金、△89金と横歩きしていけばいいのだから、なんとも話は分かりやすい。

『対局日誌』でこの将棋を採りあげたの河口俊彦八段も、

「六十歳を超えた関根が疲れていないはずがない。わかりやすくしようとするのは当然の心理」

「若いころの関根は、粘っこい指し方に特徴があった。△65馬と取るなど、複雑な指し方を選んでただろう」

局面をゴチャゴチャさせると、森下の体力と終盤力で、最後にうっちゃられる可能性が高いことを、考慮に入れての戦術というわけだ。

だが、この△59金というのも、度胸のいる手ではある。

なんといっても、この瞬間がなんでもないし、次に△69金と取った形も、先手玉が絶対に詰まない「ゼット」になっている。

森下はその2手の間、自陣を見ずフリーハンドで攻撃できるわけで、どんな特攻をくり出してくるか、わかったものではないのだから。

その通り、森下は▲62飛と反撃。

△31馬、▲52銀成に、一回手筋の△61歩を放ち、▲同飛成とさせて△69金。

森下はかまわず、▲41成銀。

△79金とくれば、その瞬間▲31成銀と馬を取って、△89金に▲97玉(馬が端に利いてない!)と逃げられるから逆転模様。

関根はノータイムで△21馬と逃げたが、これは逸機で、実は後手から必殺手があった。

△97銀が、相手の逃走路に捨駒をする、終盤の手筋で決まっていた。

控室の検討で、先崎学五段が発見した手だが、▲同桂でも▲同香でも、そこで△79金とすれば必至。

馬が端を押さえている一瞬に、放りこむのが技だったのだ。

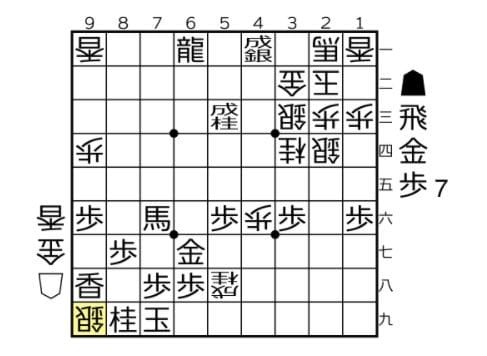

大ピンチを危うく切り抜けた森下は、ここで▲69金と取る。

△同竜に、▲79金と打って先手を取ったのが、当然に見えて疑問だった。

ここでは▲66金と桂馬をはずして、「寄せてみろ!」とせまれば、先手にも十分チャンスはあったのだ。

難解な局面に誘導して手を渡し、相手のミスを誘発するのは終盤のテクニックのひとつだ。

とはいえ、自陣を固めながら手番を握れる、この金打は指したくなるのもわかる。

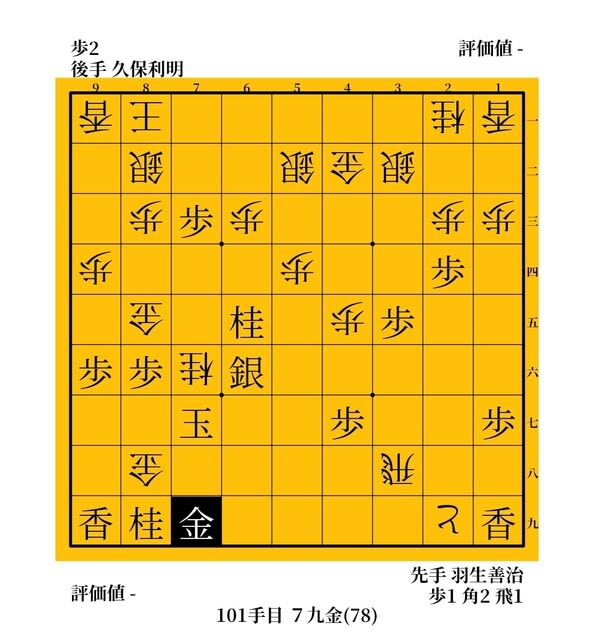

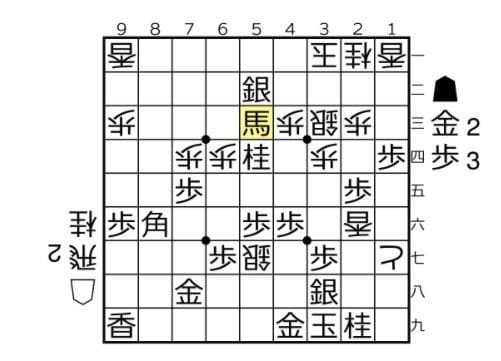

▲79金に△19竜、▲53桂成と進んで、この局面。

森下がこの順を選んだのは、続く寄せが見えていなかったから。

ここでふたたび、後手から妙手があったのだ。

△58桂成が、見事な決め手。

といわれても、なんだかボンヤリした手のようで、よくはわからない。

▲76馬とでも引いて、△69成桂なら、それが「ゼット」だから▲42成銀と引いて勝ち。

なんて私レベルなら、勝ったと小躍りでもしそうだが、もちろん関根がそんなヘマをやるわけはない。

▲76馬には、△79竜とスッパリ切る筋がある。

▲同玉に△98金(!)と捨てて、▲同香に△99銀と打てば、教科書に載ってる通りの、見事な必至のできあがりなのだ!

これはすごい手である。

さっきの△97銀も妙手だが、手筋だから、ひらめけば指せるかもしれないが、この△58桂成は利いているのかどうか、一瞬はかりかねるので、ちょっと思いつきにくい。

現に森下が見えなかったのだから、「62歳」関根茂の終盤力には恐れ入るしかない。

△58桂成以下、▲77歩と執念のがんばりを見せるが、△83香、▲76馬に△75銀と浴びせ倒しを喰らっては、いかな森下と言えども、いかんともしがたい。

▲同馬には△79竜、▲同玉、△87香成で、やはりお手本通りの必至がかかる。

大事な初戦を落とし、これで羽生、森下の大本命がレースから大きく後退。

その後、羽生は持ち直し8連勝で昇級を決めるが、森下は8回戦の羽生との直接対決にも敗れ(その将棋は→こちら)、まさかの1年足止めを食ってしまうのである。

(「光速の寄せ」を超えた「受ける青春」編に続く→こちら)

YouTubeでテニスを見ているとキリがない。

私はテニスファンだが、最近の悩みはなかなか観る時間が取れないこと。

昨今、錦織圭選手のおかげで、テレビでオーストラリアン・オープンやマスターズ1000にくわえて、ATP500の大会まで見られるようになった。

これはこれでありがたいが、本は読みたいし、映画は観たいし、将棋も観たいし、自転車ロードレースも観たいし、ラジオは聴きたいしで、なかなかそちらまで手が回らない。

対策として、これまで散々見た「ビッグ3」や、スタン・ワウリンカ、ミロシュ・ラオニッチといった有名どころなどを泣く泣くカット。

その代わりに、女子選手や、伸び盛りの若手、なかなか見られない渋い中堅どころの試合(クライノビッチ対カレーニョ=ブスタとか)を優先しているわけだが、ときには

ノバク・ジョコビッチ対キャスパー・ルード

みたいなカードがあって、観るべきかスルーすべきか悩むことになるのだ(ノバクはいいとしてもキャスパーのテニスが見たい)。

しかも、今ではそこにYouTubeにアップされているテニス動画がおもしろく、ますますレコーダーにはテニスの試合がたまっていくのだ。

とりあえず、ローマとハンブルク、サンクトペテルブルグ、ウィーンのルブレフ3連チャンにローラン・ギャロス決勝までは消化したけど、あとは知らん。

オーストラリアン・オープンもはじまるのに、去年の全日本にパリインドアに、ATPファイナルも未見だ。どうしたものか。

でも、つい見てしまうYouTubeのテニス動画。

特に、なかなか見られない昔のヴィンテージマッチや、練習風景なんかがいいんだよなあ。

10分くらいにまとめてるから、電車の中とか、サボ……ちょっとした空き時間で見られるのもいいし。

で、今回見たのが、まずアメリカのカレッジテニス(→こちら)。

かつてはジョン・マッケンロー、最近ではジョン・イズナーを輩出した大学テニスは、かなりのレベルと聞いていたけど、たしかにすごい。

以前、『スマッシュ』誌で「海外にテニス留学するには」みたいな連載があって、そこで紹介されていたアメリカのカレッジテニスのシステムはすこぶる興味深く、もし自分に子供がいたら、行かせてもいいなあとか思ったもの(お金はないけどネ)。

日本だと、そもそも中学に軟式しかなかったり、「高校テニス」「大学テニス」が独特の進化を遂げていることもあって、世界に出ていくのに、うまく機能していないという話も聞く。

一時期あった

「海外経験のあるやつはインターハイとかに出たらダメ」

とかいう、気持ちはわからんくもないけど、なんだか偏狭なルールとか、大学に進学すると、ほとんどプロへの道を断念しなければならない現実とか、いろいろと改善点はあるそう。

簡単ではないんでしょうけど、少しでも才能と熱意のある若者のため、いい方に転がってほしいものだ。

ということで、他にもジュニアの映像をいろいろ。

ステファノス・チチパスのジュニア時代の試合とか(→こちら)。

ニック・キリオスが大阪のスーパージュニアで優勝したときの試合とか(→こちら)

テイラー・フリッツとアンドレイ・ルブレフの試合とか(→こちら)

チェコで行われたジュニアの大会とか(→こちら)

大阪は靭公園で開催される、世界スーパージュニアテニス選手権になじみがあるので、ジュニアの試合を見るのは好きなんだけど、おとなしい子、気の強い子、生意気な子といろいろだ。

ニックはずいぶんと、ゆるーくプレイしているように見えるね。テイラーはこのころから大人っぽいけど、アンドレイはかわいいなあ。

このころの彼ら彼女らは、どんな未来像を描いていたんだろう。

みんなそれぞれに活躍してるけど、ニックはちょっと心配だ。

根はいいヤツっぽいから、なんとかうまく折り合いをつけて、テニスもがんばってほしいけど……。

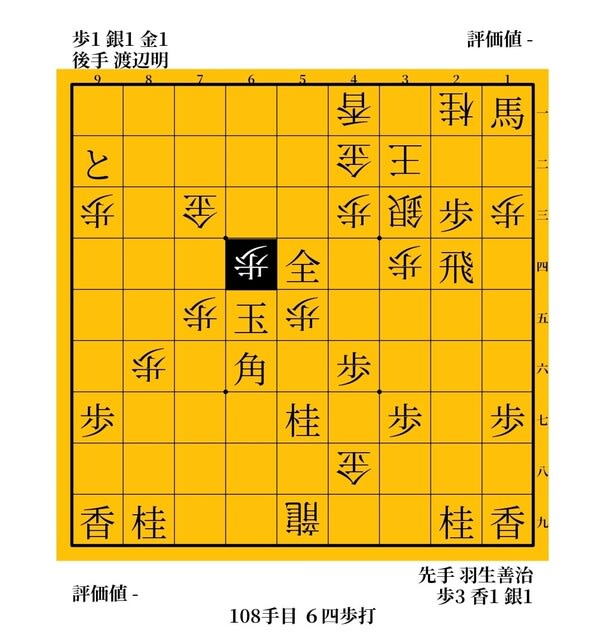

前回(→こちら)の続き。

「初代永世竜王」

「前人未到の永世七冠」

「将棋界初の3連敗から4連勝」

など様々な栄冠を詰めこんだ、渡辺明竜王と羽生善治四冠の2008年、第21期竜王戦最終局(第1回は→こちらから)。

先手の羽生有利から渡辺勝ちになり、一瞬のスキを突いた▲66角の絶妙手で、またも形勢は混沌。

とりあえずは△59飛成と王手で△48の金にヒモをつける。先手は▲57桂と合駒。

とにかく角のニラミが強烈なので、一回、△55歩と王手して、▲同玉で利きを消してから、△65歩と取る。

渡辺曰く、

「(羽生の)顔に再び生気が戻っている」

手ごたえを感じていたのだろう。そういうのを見せられると、相手としても苦しい。

とはいえ時間もなく、ガッカリもしていられない。▲65同玉に△73金とシバって下駄をあずけた。

一目は▲22銀からせまりたいが、詰みはないよう。

そこで、▲22角、△32玉、▲11角成。

後手玉は一手スキだが、先手玉は詰まない。

ただし、うまく▲66の角をはずす筋があれば、まだなんとかなると、渡辺は歯を食いしばって△55歩と打つ。

これがまたアヤシイ手で、羽生も渡辺も「わからない」と口をそろえる。

とにかく一回、詰めろを防いだ手だが、ここで先手に2つの選択肢がある。

ひとつは難解で、もうひとつは勝ち。

羽生は目をつぶって▲24飛と飛び出したが、ここでは▲48飛と金を取るのが正解だった。

▲22金までの詰めろであると同時に、玉が▲47に逃げるルートを作って攻防兼備の一手だった。

危ないところを助かった渡辺は、△64歩と打診する。

激烈難解な終盤戦の、ここが最後の勝負所だった。

応手は2通りしかなく、▲55と▲75どちらによろけるか。

なにやら、第69期王将戦挑戦者決定リーグ最終戦、広瀬章人八段と藤井聡太七段の決戦のようだ。

あのときも、史上最年少のタイトル挑戦記録をかけた藤井が、最後の王手で一方は天国、一方は地獄という2択をせまられた。

あの将棋を見て思い出したのが、この局面だった。

2019年の第69期王将リーグ。広瀬章人竜王と藤井聡太七段の一戦。

勝ったほうが挑戦者になる大一番で、最後の王手に▲57玉とかわせば勝ちで「最年少挑戦者」だったが、▲68歩と打ったため△76金から詰まされてしまった。

△64歩に片方は激戦続行、もう片方が負け。

時間に追われながら、羽生が選んだのは▲55玉。

だが無情にも、これが最後の敗着となった。

△44銀打と打たれて、後手玉が上部を厚くしながら先手の駒をスイープしていく形になってしまい、これでは勝ちがない。

△33桂の王手など、いかにも玉頭戦で出てきそうな形。

▲同角成には△同金で、△41香がいるため逆王手になり、先手に手番が回ってこないのだ。

将棋というゲームは一度勝ちになると、盤上の駒の配置がすべて「勝つように」(対戦相手に取っては「負けるように」)できているもので、第4局に続いて「勝ち将棋、鬼のごとし」。

ただ、渡辺はまだ最後まで読み切ってはいなかったようで、ふらつきながらのウィニングランだった。

決め手になったのは、△14歩の局面。

ここで手拍子に△38角成は▲18銀とねばられ、あわてるどころではすまないかもしれない。将棋の終盤は、本当に怖い。

△14歩で、ようやく渡辺は勝利を確信。

この手は詰めろではないが、△25歩から、先手の飛車角を取ってしまえば受けはなくなる。

こうして、劇的な大逆転劇が完了した。

渡辺明が史上初の「永世竜王」に輝き、「永世七冠」はお預けとなった。

同時に、「3連敗から4連勝」という、これまた将棋界初の快挙も成しとげ、これには渡辺の強さもさることながら、

「こんな大勝負を羽生善治が落とすのか」

という事実にも驚いたもの。

様々な意味で「歴史が動いた」と言っていいシリーズだった。

「羽生神話」をくずした渡辺は、2年後の第23期竜王戦でも羽生の挑戦を受けるが、4勝2敗でまたも防衛に成功。

将棋の内容も盤石で

「純粋な棋力だけなら、もはや渡辺の方が上では」

とまで評価され、しばらくは対戦成績でも大きく勝ち越すなど、羽生の「永世七冠」達成の前に大きく立ちはだかり続ける。

その後は、羽生の逆襲もあり(こんな痛い目にあったのに、巻き返して来るんだよなあ……)、二人は大きな勝負で勝ったり負けたりをくり返すが、羽生はなぜか竜王戦で挑戦者になれず、ファンをやきもきさせた。

羽生が渡辺を倒して「永世七冠」になるのは、2017年の第30期竜王戦。

「100年に1度の大勝負」から、実に9年も経ってのことであった。

(森下卓と関根茂の順位戦編に続く→こちら)

前回(→こちら)の続き。

「史上初の永世竜王」

「前人未到の永世七冠」

この2つのかかった、2008年の第21期竜王戦(第1回は→こちらから)。

渡辺明竜王と、羽生善治四冠(名人・棋聖・王座・王将)の七番勝負。

羽生が開幕3連勝で「永世七冠」はほぼ決まりと思われたが、第4局で渡辺が奇跡的な「打ち歩詰め」の筋を発見しての劇的勝利でひとつ星を返すと、ここから流れが変わることとなる。

第5局では先手の渡辺が、相矢倉らしく攻めまくってペースを握る。

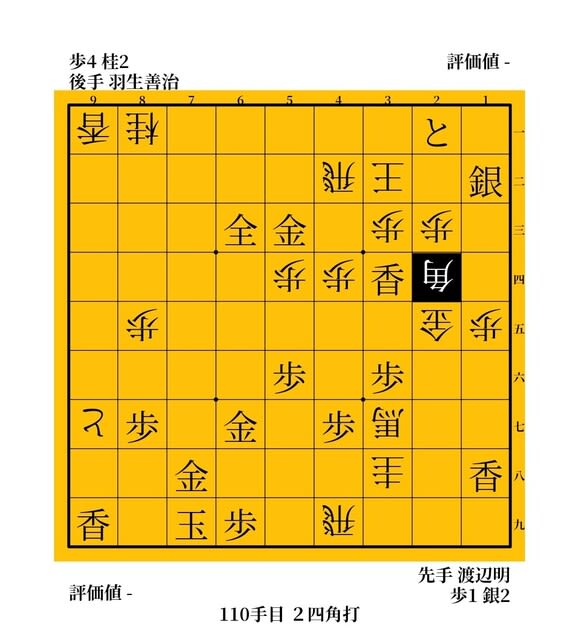

最終盤、後手の羽生が△24角と攻防手を放ったところ。

後手玉はすでにがんじがらめで、先手が必勝のようにも見えるが、この角打ちがしぶとい手で、まだ油断がならない。

合駒で銀を使わされては戦力が頼りなくなるし、また後手玉も安易に▲42金などと取ってしまうと、△43から△34とスルスル逃げ出してくる筋もある。

さすが簡単には勝たせてくれないが、ここで渡辺は、すばらしい切り返しを用意していた。

▲35歩と突いたのが、読み切りの一着だった。

△同金は銀を温存できたから、▲42金、△同玉、▲41飛から詰み。

△41飛などかわしても、▲43銀から詰み。

本譜の△同角も▲46銀と打って、△47馬にはやはり▲42金と取って、▲52飛で詰み。

▲52飛の局面で、羽生は投了。

△24角の王手に▲68銀や▲46銀と単に駒を使う受けは、△41飛や△41桂といった手でねばられるから、ここでしっかり決め手を発見できたのは、調子が上がっている証拠だろう。

ここへきて、前半3局とは明らかにちがった、渡辺のキレが見られる。

勝負は一気にわからなくなったどころか、続く第6局では羽生がそれに押されたか、封じ手後すぐ不利になり、中押しのような形で負けてしまった。

これで3勝3敗のタイスコアに。

3連勝まであっという間だったが、ターニングポイントとなった第4局の後は、逆に一瞬で追いつく形となった。

「流れ」「勢い」というものの怖さだ。

これで、第21期竜王戦は、ついにフルセットにもつれこむことに。

しかもこれが、「初の永世竜王」をかけた戦いでなく、羽生が勝てば「永世七冠」、渡辺が勝てば

「将棋界初の3連敗4連勝」

という大きな栄誉がついてくることとなる。

こんな大きなものがいくつもかかった勝負など、そう何度も観られることもないわけで、将棋界は大盛り上がり。

だれが言ったか、

「100年に1度の大勝負」

というのも、決して大げさというわけではなかったのだ。

泣いても笑っても、最終決戦の第7局。

先手になった羽生が矢倉を選択すると、渡辺は第6局と同じ、急戦を志向。

阿倍健治郎七段が発案した、△33銀型の新手を披露し、この局面。

▲86歩と羽生が突いて、戦端が開いた。

△同歩に▲82歩と打って、と金づくりと駒得が確定。

先手がポイントをあげたようだが、△73桂、▲81歩成、△52飛と転換すると、7筋、8筋のタレ歩に飛角銀桂が好所に設置され、後手が指せるというのが渡辺の判断。

ところが、これが見た目ほどでもなかったようで、第1局に続き大局観の良さを発揮され落胆することに。

そこからは控室でも「先手よし」「後手指せる」と、ことあるごとに揺れ動き、まったく一致を見ないむずかしい将棋に。

羽生は▲64歩、△62金に、得した香を▲59に打って、中央からくずしに行き、渡辺に見落としもあって先手がリードを奪う。

この局面は、羽生にとっての大チャンスだった。

▲62金と打ったが、▲62銀成とすれば決まっていたのだ。

銀成に△53飛は▲64金。

△54飛は▲55金、△74飛、▲64金で、どちらも飛車が詰むので明快。

先手はこの前に一回「▲63銀不成」としているので、その後に時間差で成るのが盲点になる筋だった。

▲62金には△65香と打つのが、きわどい切り返し。

▲66歩と打たせて歩切れにして、そこで△53飛と逃げれば、▲54歩と飛車を殺す手がない仕掛け。

このあたり、攻守ともにギリギリのところで競り合っており、まるでタイトロープの上で戦うフェンシングのよう。

一手のミスどころか、緩手でも「飛ぶ」という、危険きわまりない局面が続いているのだ。

さすが一度は、あきらめたはずの渡辺も

「ここまで来たら勝ちたい、負けたくない」

という想念にとらわれ、

「一手指す度に胸が張り裂けそうな思いだった」

まさに、選ばれしものの不安と恍惚であろう。

このあたり、「先手優勢」から「変調では?」と評価もブレはじめ、また羽生が▲23の拠点を生かして、▲22銀から一気に寄り切る筋を逃すなどすると、控室でも、

「おかしい。不可解」

「先手が勝てない流れ」

という声が大勢を占める。

このあたりでは、先手がリードを守り切れず逆転したようで、対局者の渡辺から見ても、明らかに羽生は落胆していたようなのだ。

竜王が奇跡の逆転防衛に手をかけたが、寄せで小さなミスを犯してしまい、またも羽生が目覚めることとなる。

△64歩に対して▲66角と放ったのが、攻防の絶妙手で、渡辺はこれを見落としていた。

△65飛成を防ぎながら、▲22角や銀、▲24飛のような寄せを見せている。

なおかつ△48の金取りでもあり、この金をはずされると先手玉は右辺に逃げこむ形もあるため、後手はあせらされている。

△59飛成の王手は変な手だが、▲57桂と駒を使わせて、なおかつ▲48角と取る筋を消す意図。

緊急避難のような手だが、これで寄せの形は見えにくくなった。

やはりこの2人の戦いは、そんな一筋縄ではいくはずなどないのだ。

(続く→こちら)

前回(→こちら)の続き。

「永世七冠」をかけた羽生善治四冠が、渡辺明竜王を開幕から3連勝とリードしてむかえた、2008年の第21期竜王戦(第1回は→こちらから)。

その第4局は、クライマックスをむかえつつあった。

図は先手が、▲49銀と金を取ったところ。

ここで△79角と打てば勝ちだったのを、渡辺は発見できず、代わりに△45金と打つ。

一瞬の大チャンスを逃し、やはりダメかと、あきらめそうになったところだったが、代わりにまさかという筋が見えた。

絶体絶命に見えた後手玉が、「アレ」で寄らないのではないか。

△45金に、先手は▲47歩と打つ。

△同成桂に、▲48歩。

後手はすがるように△37成桂、▲同桂、△同玉。

ここまできて、ついに渡辺は確信に近づいた。

この玉は寄らない。やはり「アレ」になって寄らない!

羽生は▲45飛と金を取るが、ここで勇躍△89飛と打ちおろす。

さあ、この局面。

後手玉を詰ますことができれば、もちろん先手が勝ちだが、自玉がまだ詰まないので必至をかけても勝ち。

ただし、△99飛成の合駒請求に、▲98金か桂を、残しておかなければならない。

この条件の中、羽生が選んだ▲38金が敗着となったと、このときは結論づけられていた。

ここでは▲47飛とするのが有力で、それならまだ、これまた超難解ながらも戦いは続いていたという。

▲38金だと、△36玉、▲46金、△26玉で、▲27歩が「打ち歩詰め」で打てない!

まるで長編詰将棋のような形で、これで後手はギリギリ助かっている。

「打ち歩に詰みあり」

という格言があるように、こういう形は、なにか一工夫すれば詰むことも多いが、それもない。

まさに奇跡的な綱渡りなのだ。

羽生は秒読みの中、死に物狂いで打開策を探すも発見できず、▲98香と手を戻すが、△49飛成で逃げ切りが濃厚。

ここで▲28金と寄って、▲38桂などをねらう手もあるが、これには△27銀とヘルメットをかぶって、▲18桂に△16玉で、またも打ち歩詰め!

先手も、せまい場所でもがくが、どこまでいっても作ったように、後手がしのいでいる。

まさに「勝ち将棋、鬼のごとし」で、こんなミラクルな局面が、この大一番に連打するあたり、渡辺にツキがあったとしか、いいようがない。

△49飛成に▲39歩と支えるが、△29銀と根元からけずって、▲28金、△39竜まで後手勝ち。

まさかの結末で、ここから渡辺が息を吹き返し、一気にシリーズの行方は混沌としてくる。

まだ1勝なのに、そんなことになってしまうとは「勝負の流れ」というものの怖ろしさを感じるが、それも納得という内容の勝ち方であったのは間違いない。

ちなみに△89飛と打った局面は、『将棋世界』2020年5月号の「イメージと読みの将棋観」で取り上げられている。

先に▲38金が敗着と

「このときは結論づけられていた」

と書いたのは、そこで木村一基、屋敷伸之、高見泰地、藤井聡太といった面々が、

「▲38金、△36玉に、▲41飛成がある」

と指摘したから。

これなら、後手の入玉を阻止できた上に、なにかのときに▲91竜と香を取ってしまえば、先手玉に寄せはなくなり、少なくとも負けは、ほぼなくなる。

そこから後手玉を寄せにかかるか、自分も敵陣に入って体力勝ちをねらって、先は長いが羽生ノリだと言うのだ。

さらには、ここにもうひとついい手を持ってきたのが、増田康宏六段で、▲38金を打たずに、単に▲41飛成でどうかと。

これが、屋敷と郷田真隆を感心させた手で(木村、高見、藤井の3人は▲41飛成に言及していないので、おそらく増田説を聞く前に取材を受けたのだろう)、やはり羽生「永世七冠」を決定づけたはずの幻の好手だったようなのだ。

この飛車成は詰めろになっており、後手が△49飛成と押さえの駒を除去しても、▲47竜、△28玉、▲18金、△39玉に▲29金。

△同玉に▲27竜として、△39玉、▲28竜まで。

△49の竜が邪魔駒になり、詰将棋のようピッタリ詰む。

入玉形なので、▲38金と上部を押さえる手は相当魅力的に見えるが、これだと△36玉に、▲41飛成が一手スキにならないため、単に▲41飛成の方が勝る。

この手が指せれば、ここで「永世七冠」が誕生し、4タテを喰らった渡辺が受けたはずのダメージを考えれば、その後の歴史は大きく変わっていたことだろう。

羽生と渡辺のみならず、当時のトップ棋士たちも散々つつき回した局面に、まだこんな手が落ちていたとは……。

将棋は本当に奥が深い。

そして、まっすー強いぞ、すごいやん!

(続く→こちら)

前回(→こちら)の続き。

「史上初の永世竜王」

「前人未到の永世七冠」

これらのかかった、2008年の第21期竜王戦。

渡辺明竜王と羽生善治四冠(名人・棋聖・王座・王将)の七番勝負は羽生の先勝で幕を開けた。

内容的にも佐藤康光棋王が「右玉ルネッサンス」と称賛し、渡辺の読みと大局観すらハッキリ上回るもの。

そのインパクトがあってか、第2局、第3局も羽生が制し、3連敗で渡辺はアッという間にカド番に追いこまれてしまう。

まさに絶体絶命のピンチで、これには本人も、

「客観的に見てもうダメかと思ったし、第4局に勝つイメージは浮かばなかった」。

「勝とう、勝ちたいという、という思いはいつもより薄かった」

なかば、あきらめムードだったようだが、それは責められないところもある。

それくらい、この時期の羽生は充実著しかったのだ。

追いつめられて、むかえた第4局。

先手の羽生が相掛かり▲36銀型を選択すると、渡辺は右銀をくり出して力戦型に。

渡辺が端から仕掛けるのを羽生が厚みで対抗し、先手は金桂と角が交換の駒得にと金。

一方の後手は、竜を作るという戦果をあげる。

先手陣が相当固いので、渡辺はかなり悲観していたそうだが、実際はむずかしい形勢だったらしい。

後手は△43玉と上がり、▲35飛に△45銀と曲線的な手で受け、先手は▲56金とぶつけていく。

このあたりは、熱戦としか言いようがない。

少し進んで、▲36桂と打ったのが渡辺も「ビックリ」という手。

▲44金からの詰めろだが、ここで△78飛成といきなり取る手があるのだ。

▲同歩は△79角で詰み。

▲同玉も△68金と打って、▲同玉に△48竜の「一間竜」で詰む。

当然、羽生は読み筋で「平然と」▲97玉と上がる。

が、こんな危ない形を選ばなくてはならないようなら、やはり渡辺が思うほど形勢ははなれていなかったし、金をボロっと取れては、がんばる気力も出てくる。

そこで渡辺は△57桂成。

▲44金を防いだ手だが、ウッカリ▲45歩などと攻めを継続すると、そこで△88竜と捨てる妙手がある。

▲同玉に△79竜と取って、▲同玉は△68金。

▲88同玉、△79竜に▲97玉は、△88角、▲96玉に△74角が退路封鎖の手筋で詰み。

△88竜に▲96玉なら詰まないが、△99竜の王手が、きびしい合駒請求。

駒を使って受けざるを得ないが、自動的に後手玉の詰めろがほどけて勝ち。

このあたり、渡辺の書いた『永世竜王への軌跡』という本によれば、まだまだおもしろい変化が山ほどあって、とても紹介しきれない。

並べる私も、ついていくだけで必死だが、ともかくも超難解で、かつ超絶おもしろい終盤戦だ。

ちなみに『永世竜王の軌跡』には、

報道陣の多さに「別に気にならないですよ」と一笑に付していたが、実際はみな永世七冠を期待しているだけに、敵に見えたというのが正直なところだ。

といった記述など、当時の心境がかなりストレートに表されており、渡辺らしいあけっぴろげなところも読みどころのひとつである。

そこからも競り合いが続いて、図は先手が、▲49銀と金を取ったところ。

ここでは、渡辺に大きなチャンスが来ていた。

△79角と打って▲86玉に△39飛なら勝ちだったのだ。

先手から▲47歩、△同玉、▲48歩と追っても、△同成桂に▲57金と打てなくするのが△79角の効果。

▲48歩、△同成桂に、△79角を打ってなければ▲57金で詰み。

また△39飛に▲48歩など、他の手で一手スキをかけても、▲49の銀ではなく、△29飛成とこちらを取るのが、入玉形の将棋でよく出る形。

根元の桂を抜くのが好手。△49飛成は△37に逃げられないから▲45金で詰み。

▲45金に△37玉から、こちらにスルリと抜けてつかまらない。

ここで勝ちを逃してしまった渡辺は頭をかかえたが、やはり負けかと覚悟を決めたところに、大きなドラマが待っていた。

△79角の代わりに、渡辺は△45金と打った。

羽生は▲47歩と王手して、△同成桂に▲48歩。

これで後手玉は寄りのようだが、最後まであきらめず読み進める渡辺は、ここである筋に気づく。

この玉は「アレ」になって、寄らないのではないか。

(続く→こちら)

「100年に1度の大勝負」

平成の将棋界には、そう呼ばれた戦いがあった。

前回は中田功八段の軽快な三間飛車を紹介したが(→こちら)、今回からは棋史に残るある戦いを、じっくりと語ってみたい。

それが2008年の第21期竜王戦。

相対するは渡辺明竜王と羽生善治四冠(名人・棋聖・王座・王将)。

このシリーズのなにが「100年に1度」なのかと問うならば、まず勝った方が初の「永世竜王」(渡辺は連続5期、羽生は通算7期)の称号を得るというのがあった。

加えて、38歳の羽生四冠はここまで

「永世名人」「永世王位」「名誉王座」「永世棋王」「永世王将」「永世棋聖」

この六つの永世位を獲得しており(すごすぎる……)、ここで「永世竜王」になれば前人未到の「永世七冠」を達成することになる。

さらにもうひとつ、シリーズ終盤でもうひとつの「史上初」がかかってくることとなるのだが、それは後の話として、前期の竜王戦で渡辺が防衛して以降、周囲から散々言われたのが、

「来年、羽生さんが出てきたら面白いね」

これには渡辺も、

「やってみたい気持ちと、そうでない気持ちが半々」

だったそうだが、そこをしっかりと勝ち上がって、挑戦者になる羽生善治はさすがの一言。

見ている方は大拍手だが、当の渡辺からすると、苦笑いだったのではあるまいか。

「この人、マジか」と。「勘弁してくれよ」とも思ったかもしれない。

当然、世論は「永世七冠」を期待するだろうし、竜王にプレッシャーがかかるシリーズかな、というのが戦前の予想であった。

第1局は竜王戦名物の海外対局、フランスはパリで開催された。

後手番になった羽生が、当時流行していた一手損角換わりから右玉に組むと、渡辺は得意の穴熊にもぐる。

この局面、自然な手は△23歩だが、一方的に飛車先の歩を切られては相手の言い分だけを通してしまい、おもしろくない。

△65歩と反発したくもなるわけだが、▲同歩なら△67歩のタタキが、△69角の筋とからめてイヤらしい。

とはいえ2筋が素通しのままというのは気になるし、ましてや穴熊となれば、どんな強襲をカマしてくるかもわかったものではない。

その通り、渡辺はここをチャンスと見て▲23角と突貫してくる。

△同金に▲同飛成で一瞬駒損だが、竜はできるし、△66歩に▲33竜と桂を取り返せ、自陣は鉄壁だから指せると。

……のはずだったが、ここから見せた羽生の指しまわしが「伝説」になる。

まず△67歩成と軽く成り捨てて、▲同金直に△69角。

この手順を見て渡辺はいぶかしんだ。

なんだこれは?

以下、▲68金引、△47角成、▲43金、△64角。

この局面、先手の渡辺は優位を確信していた。

将棋の形勢判断の基準に、

「駒の損得」「玉の固さ」「駒の働き」「手番」

この4つを比較するというのがあるが、先手は2枚替えの駒得なうえに自玉は穴熊。

駒の働きも、後手は生角を手放し、しかもその2枚の角の利きがダブっていて、手番も自分にある。

だから先手優勢というのは、「論理的帰結」だった。

ふつうに局面だけ見ても、穴熊で攻めている先手がやれそうで、控室の意見も一致。

ましてや、ロジカルに将棋をとらえる竜王にとっては、疑う余地などなかったろう。

渡辺は△64角という手を「仕方なくこう進めている」と思っていた。

その前の△69角も「この手だけはない」とも。

なのに、△64角の場面に相対しながら、次第に青ざめていく。

「何かうまい攻めがあるのだろう」

とタカをくくっていたら、それが一向に見当たらないからだ。

たとえば、▲56桂は△46馬、▲64桂、△同馬がピッタリ。

この局面を前にした渡辺の言葉を借りれば、

最初は

「思ったよりも大変だな」

次第に

「あれれ、おかしいな」

考慮が1時間になった頃には

「もしかして、悪いんじゃないか?」

竜王は次の▲75歩に1時間28分使っている。

優勢を確信しての踏みこみのはずが、いざその局面をむかえると、有効な手がまったく見えない。

ついには自らの不利を認め、

「羽生名人の卓越した大局観をまざまざと見せ付けられた格好になってしまった」

もっともつらい現実を受け入れざるを得ないという、長く苦しい時間だったのだ。

実はこの△64角の局面、たしかに後手が優勢だが、渡辺がここまで沈みこむほどの差があったわけではなかった。

だが、そういう評価値的な判断は、ここでは意味をなさない。

問題なのは渡辺が「読みの中で切り捨てた」順を羽生が選び、しかもそれが「最善」だったという事実。

つまりは「完全に上を行かれた」という衝撃であって、△65歩から△64角までの流れは渡辺にとって、

「どうやら、貴方より私の方が将棋が強いようですね」

指し手で宣言されたようなもの。

ある意味負けたことより、よほどダメージを受けかねないことなので、事実、渡辺はこの後、ほとんどまともな抵抗も見せないまま投了に追いこまれている。

この将棋は△64角と打った局面の美しさと、それにつなげる羽生の構想力、そしてなにより対戦相手の渡辺が、

「私は完全に引き立て役になってしまったが、一番近くで見ることが出来て良かったのかもしれない」

おみそれしましたとシャッポを脱ぐほどのもので、まさに奇蹟的な名局。

あの佐藤康光棋王も、やはりこの形が後手良しであることに驚愕し、「右玉ルネッサンス」と称賛。

すべてにおいて

「羽生、やはり激烈に強し」

を印象づけた開幕局となり、私も観戦して感動しまくったのをおぼえている。

これだけ見れば

「羽生永世七冠誕生」

を疑う者など皆無という気がするが、まさかここから、このシリーズが「100年に1度」にかたむいていくとは、結果を知った今でも、まだ信じられないくらいだ。

(続く→こちら)

カニエ・ウェストこそは、男の中の男と呼ぶのにふさわしいのではないか。

私はここ数年、新年に目標とするべき「アニキ」や「師匠」を表明してきた。

2017年度は杉作J太郎さん、2018年度はチャーリー・シーン、2019年度は平山夢明先生などをリスペクトする文を書いてきたが、今年度は人気ラッパーのカニエ・ウェストでキマリである。

映画評論家の町山智浩さんは『週刊文春』のコラムなどで、よくカニエのアニキが大暴れしている様をネタにしているが、もう何度読んでも笑ってしまうのだ。

『トランプがローリングストーンズでやってきた』でネタにしていたのは、「Kanyeing」(カニエる)というスラングで、これは

「邪魔なやつが、しゃしゃり出てくること」

日本語でいえば「空気読めない」「ウザい」ってことだけど、まあ端から見ているとメチャクチャでおもしろい。

たとえば、「Kanyeing」が流行ったそもそもの発端は、2009年のMTVビデオ大賞で、最優秀女性アーティスト賞をもらったテイラー・スウィフトがスピーチしようとしたのを邪魔したところから。

いったんは和解しおさまったと思いきや、次に出した新曲で、

「俺、テイラー・スウィフトとセックスできそうな気がするんだ。なぜって、あのビッチを有名にしてやったのが俺だから」

これ以上底がないという、サイテーなうえにも最低な歌詞をつけたのだが、アニキの暴走はこんなものではすまない。

その語録はイカしたものばかりで、

「俺の人生で一番つらいことは、カニエ・ウェストの生演奏が観れないことさ」

「ライバルが誰かと考えると、思い浮かぶのは過去の人ばかりだね。ミケランジェロとかピカソ、あとピラミッドだな」

「俺はウォルト・ディズニーだ。ハワード・ヒューズだ。スティーブ・ジョブズだ。俺と並べて、彼らも光栄だろう」

「俺はアンディ・ウォーホールだ。同時代でもっとも影響力があるアーティストだから。俺はシェイクスピアだ。ナイキだ。グーグルだ」

昔、ある作家だったか、マンガ家だったかが、「宇宙に行ってみたい」という理由に、

「オレがいない地球を一度見てみたい」

と答えたそうだが、それを彷彿とさせるオレ様ぶりだ。ピラミッドとかグーグルとか、もはや人ですらない。

カニエ・ウェスト対王の墓。今年の年末は、このカードで決まりであろう。

内田樹先生はその著書の中で、

「あなたの師を探しなさい」

再三述べておられるが、私の師はまさに、このお方しかあり得ない。

というわけで、私の今年の目標は

「カニエ・ウェストのようなスターになる」。

まずはその前段階として、形から入るタイプの私は、

「新年会で、これまで自分とケンカした女の子を、ビッチ呼ばわりする歌を歌う」

ことからはじめてみたいと思う(←絶対ダメだろ)。

2021年も、よろしくお願いします。