「勇気を持つこと」

これについて、どう教えたらいいのだろうと、ずっと悩んでいる。

私は独身貴族だが、もし将来子供ができたら、彼ら彼女らが成長過程で当然持つであろう疑問に、どう答えればいいのか考えることがある。

なんていうと、

なんだか、しかられてしまいそうだけど、それでもとぼしい人生経験上でも、

「《勇気ある者》は実社会では損をしているケースが多い」

という、イヤな現実を何度も見さされてきたからだ。

私の周囲でも、「勇気」を持っている人はいた。

いじめをゆるさない人、差別や搾取と戦う人、強者の横暴を阻止しようとする人、不正やごまかしを見て見ぬふりをできない人。

だが、彼ら彼女らはその「勇気」に対して、評価が不当であることが多いのだ。

通知表の数字を下げられたり、中傷されたり、足を引っ張られたり、左遷されたり、理不尽な謝罪を要求されたり。

中には彼ら彼女らの「仲間」や「守ろうとした人」からすら、裏切りや迷惑そうな顔を向けられたりもしている。

こっちも一応子供ではないから、「世界は不公平にできている」ことくらいは理解するけど、じゃあその中で「勇気」を持って生きようとすることに、どんなメリットがあるの?

「まあ、それが大人の社会ってもんじゃん」

なんて、クールなふりをできればいいんだろうけど、因果なことに私は文化系の読書好きで、映画好きである。

そして、「物語」というのは、そういう安易な考えをゆるしてくれず、「待たんかい」と襟首をつかんでくる。

舞台は1938年のポルトガル。

かくいうポルトガルも独裁者アントニオ・サラザールが君臨し、思想や言論への締め付けが強化されている。

主人公は小さな新聞『リシュボア』の記者ペレイラ。

もとは別の新聞の社会部で働いていたのだが、今は文芸担当。

日々の仕事を淡々とこなすけど、さして勤勉というわけでもなく、事なかれ主義的であり、なにかあれば家で亡き妻の写真に話しかける。

特に悪い人間でもないが、格別すぐれたところがあるわけでもない。いわば我々と同じ、「よくいる小市民」なのである。

そんな彼は、経済的に困窮し、新聞社に原稿を売りこみに来たモンテイロ・ロッシという青年と出会うことから、少しずつ人生のレールが軋み始める。

ファシズムを批判するような原稿を書くモンテイロ・ロッシに対して、当初は困ったような反応をしていたペレイラだが、なし崩し的に彼に協力していくことになる。

理由はわからない。青年の志に共感したのか、また作中で何度も「子供がいない」と語られるところなどから、自分の息子のように肩入れしてしまったかのか。

そうして気がつけば、すっかり権力側から「要注意人物」とマークされ、様々な困難に直面する羽目になってしまうのだ。

何度も引き返すチャンスはあったはずなのに、いつの間にかペレイラは、望んでいなかった政治的トラブルに肩までつかることに。

タイトルがすでに、ある意味「ネタバレ」(解釈は色々あろうけど)になっているため、中盤からクライマックスにかけて、カタストロフへの疾走感にはフルえがくる。

「批判的精神」を失い、「愛国的でない」物語を紹介するペレイラを怒鳴りつける『リシュボア』の部長。

嬉々として卑劣なスパイ活動にいそしむ、管理人のセレステ。

そして、ナチスの「突撃隊」のように、権力側にいることを本人自身が偉くなったとカン違いして、無辜の市民に暴力をふるう「ちんぴら」たち。

彼らの横暴や諦観がペレイラをして、作中の様々な行動に走らしめるのだが、「英雄でない」彼が、なぜ赤の他人のため、そんなことになってしまったのか。

そう問われたら、作中の言葉を借りればペレイラの「たましい」ゆえのことである、としか答えられない。

彼はなんてことのない人間である。それが、ある決断をすることによって「供述」を取られる立場に追いこまれたのだ。

「あなたなら、どうする」と。

ここで私は思うのだ。

果たして「勇気」の対価とは?

なにかが起こったとき「たましい」を守るための行動に出られるか。そして、「その結果」を受け入れられるか。

将棋のプロ棋士である先崎学九段は、若手時代に苦労がなかなか報われなかったとき、軽く「やめちゃおっかなあ」と思うことがあったという。

それは棋士という職業をということではなく、

「将棋に勝つことが喜びである」

という考え方をやめてしまおうかということ。本人が和文和訳するところの、「精神的な自殺」だ。

続けて先チャンはこう書いた。

「不純な気持ちに折り合いをつけるのは、不純に考えると楽だが、純情に考え出すと、えらくややこしくなることがある。そうして僕は、ややこしく悩むのである」。

私はもともと「勇気」なんか持ってない人間だ。だから今さら、そのことをなんとも思いはしない。でも、

この想いから、どうしても抜け出られないのだ。

実際、そうしている人もいるし、私も若いころはそうしようと、ニヒルを気取ってやってみたこともある。

嗚呼、なんて青臭いんだ。ワシャ高校生か。

前回(→こちら)の続き。

棋聖戦と王位戦で挑戦者になり、一気に二冠も視野に入ってきた2009年度の木村一基八段。

しかも、棋聖戦では羽生善治棋聖に2勝1敗、王位戦では深浦康市王位に3連勝と、どちらもカド番に追いこみ

「6番連続タイトル獲得の一番」

という状況になる。

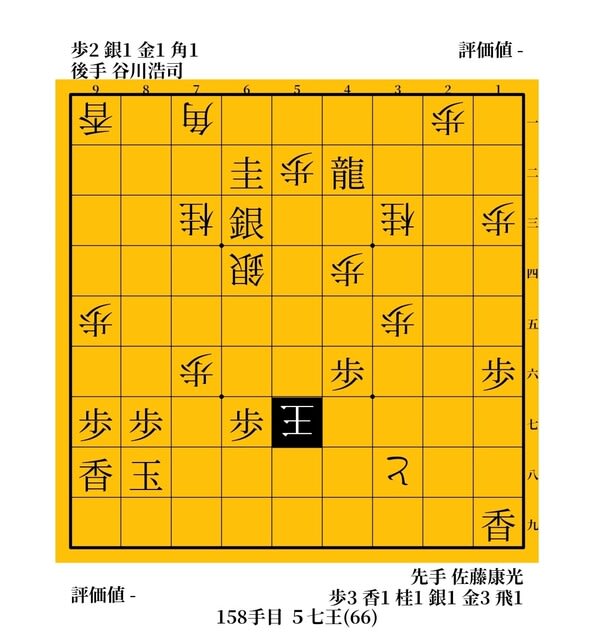

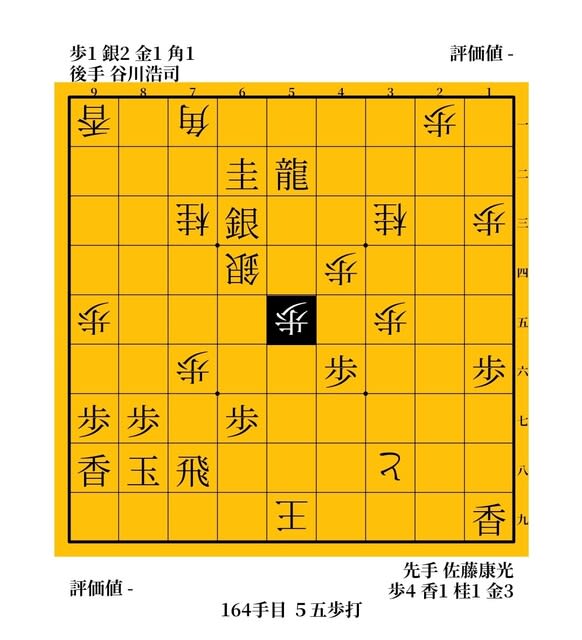

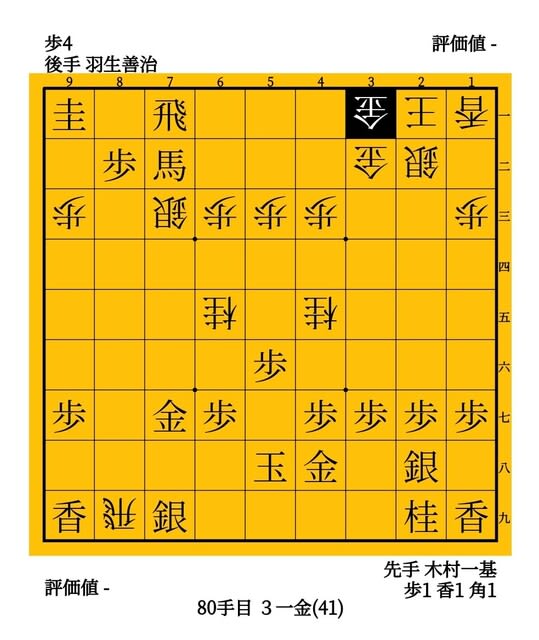

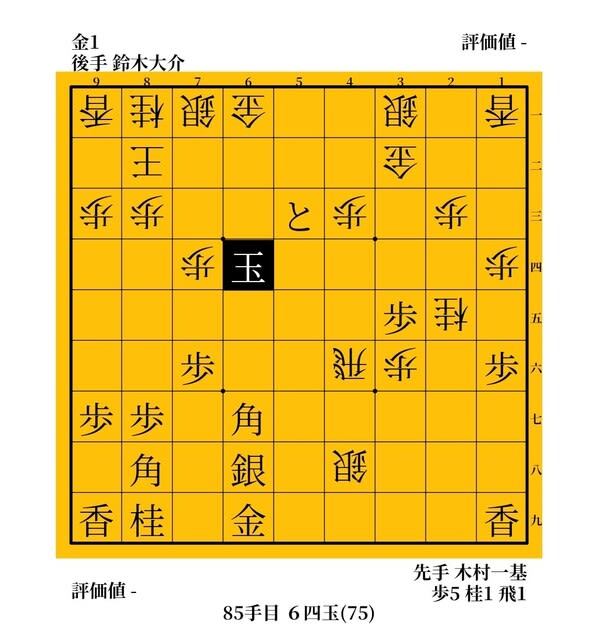

まず、棋聖戦では第4局で、木村がいい調子で指していたように見えたが、羽生もしぶとい将棋で土俵を割らず混戦に。

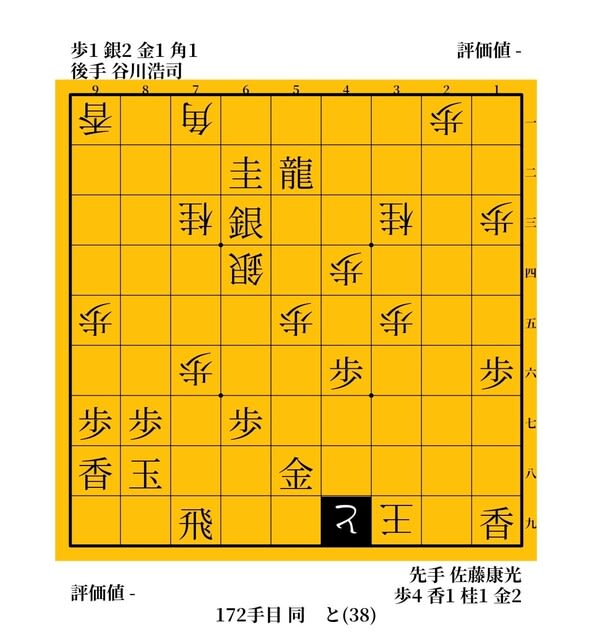

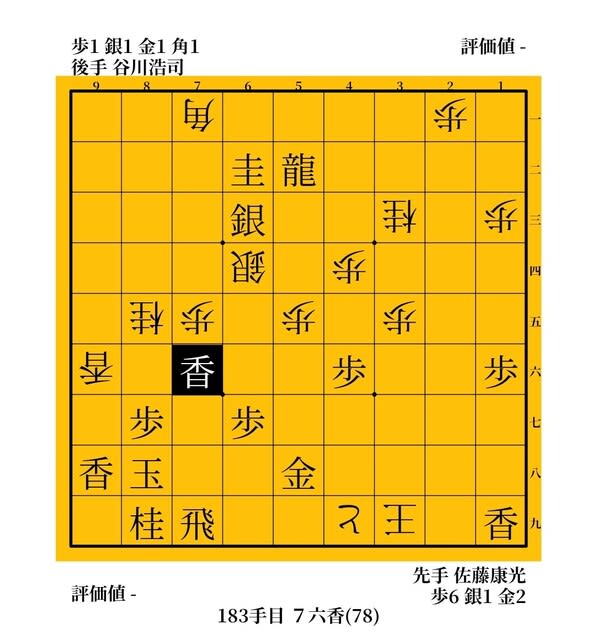

図で▲57香と、羽生が受けたのが危険な手で、ここで△19角成と香を取っておけば、後手玉の上部脱出が防げず、木村が勝ちだった。

チャンスを逃した木村が、最後はらしくない受けのミスというか「一手バッタリ」のような手で、あっさりと持っていかれてしまった。

これで棋聖戦はフルセットへ。

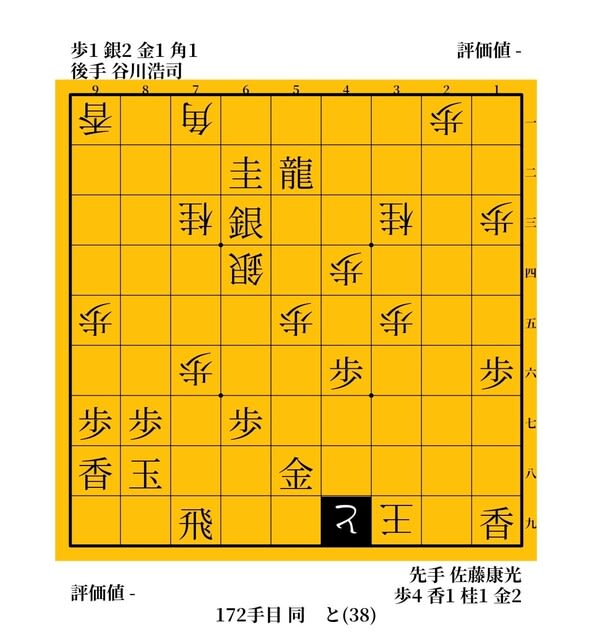

むかえた最終局。

先手になった木村は、羽生の横歩取りを迎え撃つ。

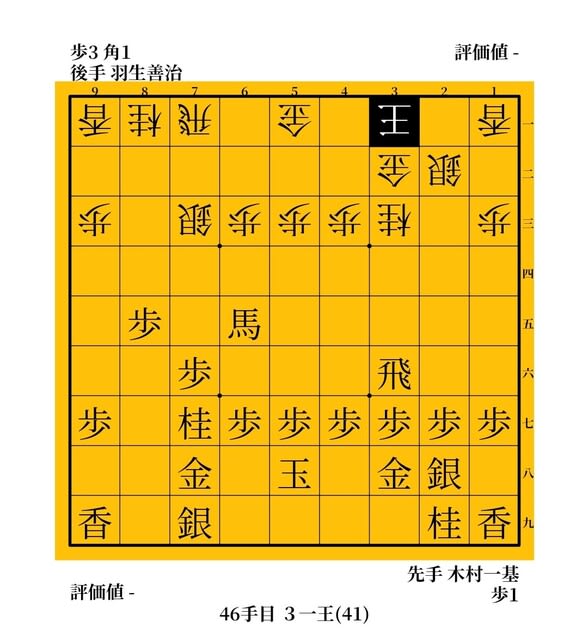

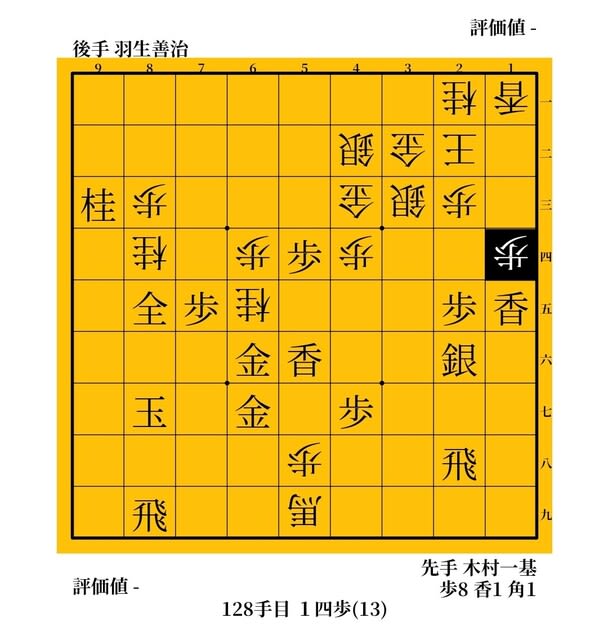

馬を作り、じっと▲85歩と突いて後手陣にプレッシャーをかけるが、ここからの羽生の構想が見事だった。

あわてず△31玉と、ここで自陣の整備にかかるのが絶妙の呼吸。

▲84歩、△82歩、▲66馬にも、じっと△21玉(!)

ねじり合いのさなか、こうやって静かに玉を固めるのが、実戦的な好着想だった。

2筋と3筋に、歩が立たないことも大きく、後手陣は盤石。

以下△51の金も△31にくっつけて、金銀3枚のプチ穴熊を結成し勝ち切った。

あの全駒状態だった第3局のダメージをものともせずに防衛と、本当に羽生の勝負強さにはあきれるしかない。

まずこれで、「木村二冠」はなくなった。

負けたのは残念だったが、幸いなことにチャンスはもうひとつ残っている。そしてこちらは、3連勝と圧倒している。

二冠の夢は絶たれたが、ここに大きな保険が残っていた。まあ、とりあえずひとつ取って、次のことはまたゆっくりと……。

なんて考えていたら、こちらのほうでも、とんでもないことになっていた。

なんとそこから1勝がなかなかできず、ついにはこちらもまた3勝3敗で、最終局にもつれこんでしまったからだ。

流れが変わったのは第4局だった。

佐世保で開催されたこの一局は、深浦の地元ということもあって、

「ここでストレート負けだけはしてくれるなよ」

相当に悲壮感があったらしいのだ。

だがこの一番を木村は、らしくない拙戦で落としてしまい、そこから深浦の逆襲をゆるし、一気にわからなくなった。

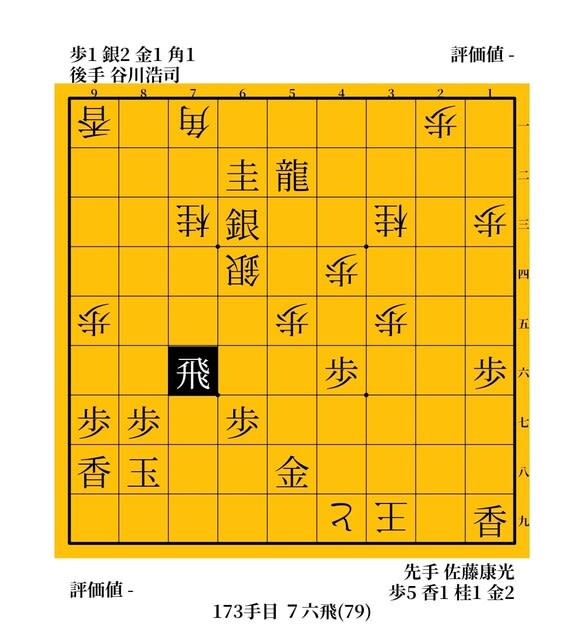

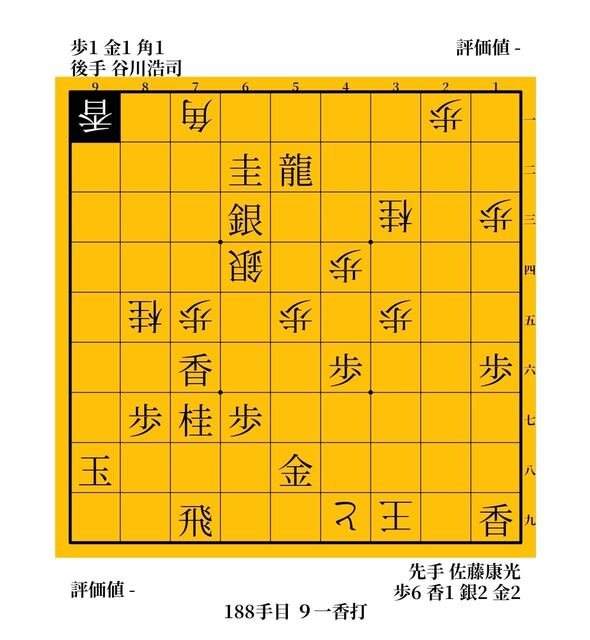

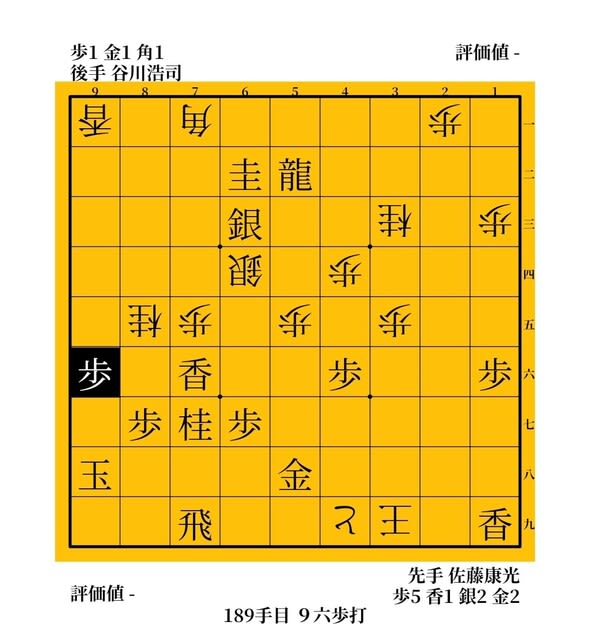

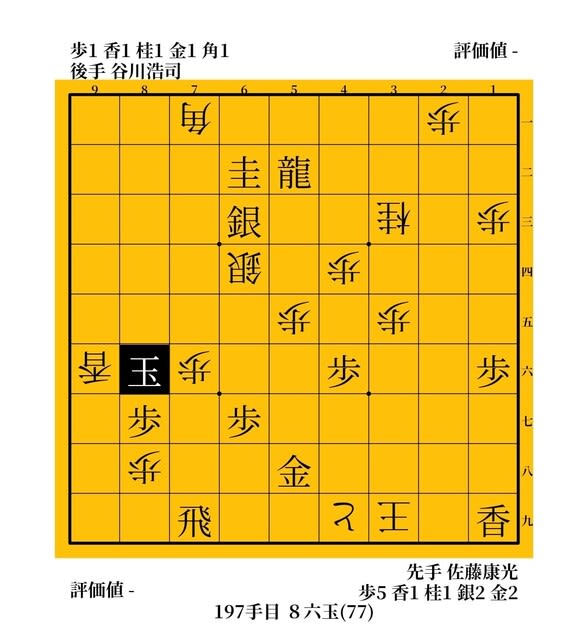

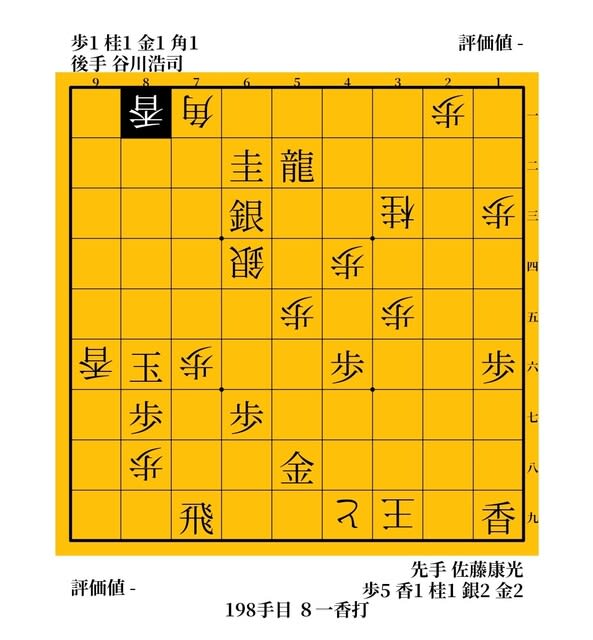

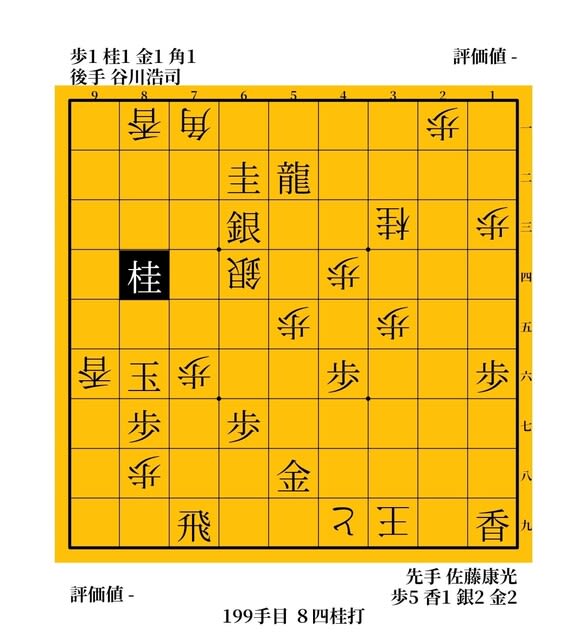

もっとも大きかったのは第6局だろう。

相矢倉からの、両雄の汗がしたたり落ちるのが見えるかというねじり合い。

終盤は難解すぎてわけがわからないので、局面だけ見ていただこう。

形勢判断などはまったくの不可能だが、双方が「命がけで戦っている」ことだけは伝わってくる。

木村勝ちの場面もあったようだが、最後は深浦が押し切った。

大熱戦だったが、ここで追いつかれては流れは苦しい。

第7局も、横歩取りから難解な戦いだったが、木村はついに勝ち切れなかった。

まさかの、将棋界2度目の3連勝4連敗(ちなみに1度目は2008年の竜王戦、羽生と渡辺明の「永世竜王」シリーズ→こちら)。

なんと木村は、9分9厘手中に収めていたはずの初タイトルを、ここで逃してしまった。

本人も悪夢だったろうが、見ているこっちも呆然である。こんなことがあるのだろうか。

その後、木村は2014年、2016年とまたも王位戦の舞台に登場するが、ともに羽生王位に敗れた。

特に2016年は3勝2敗と、またも羽生をカド番に追い詰めただけに「ついに」と身を乗り出すも、そこから2連敗で悲願はならず。

最終局が終わった後、敗者インタビューの痛ましさは、ご存じの方も多いであろう。

またもしても、木村は敗れた。

これほどの男が、勝てばタイトル獲得という一番を8度も落とすことなどあるのだろうか。

なんだか釈然としないものはあったが、事実は事実だからしょうがない。さすがに終わったか。年齢的に2016年が最後のチャンスだったろうな……。

というのは、私のみならず多くのファンが、同じように感じていたのではなかろうか。

そこから木村は、またもよみがえった。

A級に返り咲き、挑決でも因縁の羽生を叩きのめしての復活劇。

まるで詰みそうで詰まない、木村の玉のようである。しぶといぞ。

今回、こうして木村一基の戦歴を振り返って連想したのが、テニスのフレンチ・オープンだ。

今年のローラン・ギャロス4回戦で、20歳のステファノス・チチパスは2015年チャンピオンのスタン・ワウリンカと対戦。

これが5時間9分にもおよぶマラソンマッチとなり、最後はチチパスが敗れた。スコアは6-7・7-5・4-6・6-3・6-8。

トータルポイントは勝者のスタンが194に対し、敗れたチチパスは195と上回っていた。

1時間後の会見で、チチパスは憔悴しきり、言葉を発することも苦しそうだった。

それでも涙をぬぐって、勝敗を分けたのは、わずか1センチだったと語った。マッチポイントが、ギリギリのオン・ザ・ラインだったからだ。

次の日、チチパスはツイッターで、こんなつぶやきをした。

「挑戦し、失敗してきた、それがどうした、再び挑戦せよ、再び失敗せよ、よりうまく失敗せよ」

アイルランドの詩人、サミュエル・ベケットの詩だという。これは、対戦相手だったスタン・ワウリンカの腕に彫られていたものだそうだ。

ステファノス・チチパスは大舞台で敗れて涙した。

スタン・ワウリンカもまた、ロジャー・フェデラー、ラファエル・ナダル、ノバク・ジョコビッチ、アンディー・マレーの「ビッグ4」に阻まれ、長くグランドスラムのタイトルが取れない日々に苦しんだ。

スタンはその後、グランドスラム三冠に輝いた。若いステファノスも、すぐに走り出すだろう。

木村一基もまた挑戦し、失敗し、また挑戦してきた。そういえば王位として待つ豊島将之だって、少し前まではそうだったのだ。

なおも立ち上がった彼らの、その先にあるものは……。

前回(→こちら)の続き。

力強すぎる受け将棋で、通算勝率7割超えのスゴ技を見せつけていた、若かりしころの木村一基。

となれば、当然次に期待がかかるのはタイトル獲得。

2005年度は竜王戦、2008年度は王座戦に登場するが、それぞれ渡辺明竜王に0-4、羽生善治王座に0-3のストレートで敗れる。

ただ、負けはしたものの、内容自体はそれほど悪い印象はなく、随所に王者たちを苦しめた場面もあり、スコアほどの圧敗感はなかったように思う。

そんな木村の大きなチャンスが、2009年だった。

まず棋聖戦では挑戦者決定戦で、初参加で勝ち上がってきた稲葉陽四段を下して挑戦権獲得。

返す刀で続く王位戦でも、初のタイトル戦を目指して2年連続挑決にあがってきた橋本崇載七段をしりぞけて、これまた挑戦者に。

ほぼ同時進行で行われたWタイトル戦で、一気に二冠獲得のチャンス。

この時期の木村は仕上がっていたのか、羽生善治棋聖相手に2勝1敗、深浦康市王位相手に至っては一気の開幕3連勝で、どちらもカド番に追いこむこととなる。

つまりこのときの木村は、6番連続でタイトル獲得の一番を戦うことに。

しかも2勝すれば二冠。

勝率7割の男が、ざっくりの超単純計算でいけば3割で棋聖・王位。

メチャクチャに割のいい話で、まあ1ゲーム差の棋聖はまだしも、王位は4連敗さえしなければいいので、これはもう「木村王位」誕生は、ほぼ決まりと見られたのであった。

もちろん、本人は勝ち切るまで安心できないだろうが、われわれ野次馬が呑気なことを言っていたのは、このときの木村が、かなりいい将棋を指していたせいもある。

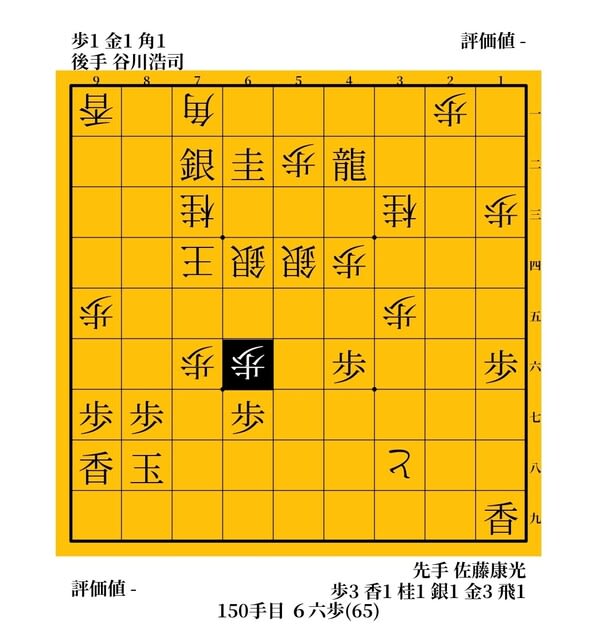

当時話題になったのが、2勝1敗とリードを奪うことになる、棋聖戦第3局の指しまわし。

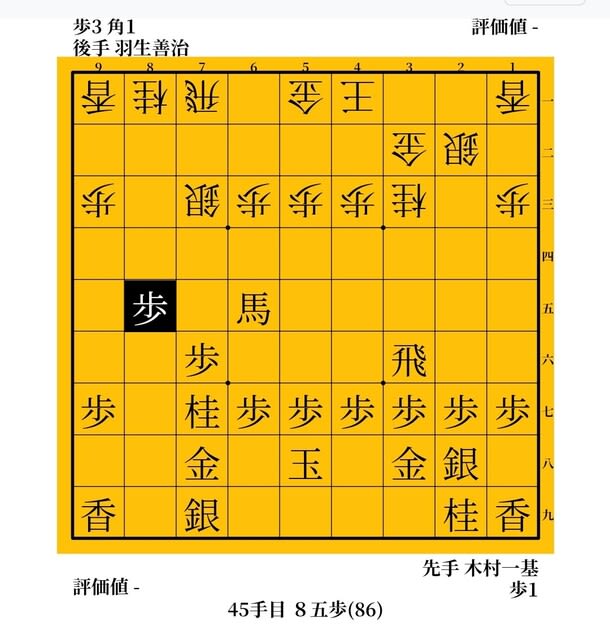

相矢倉から、先手の木村が玉頭の歩の突き捨てを放置する、らしい手から押さえこみにかかる。

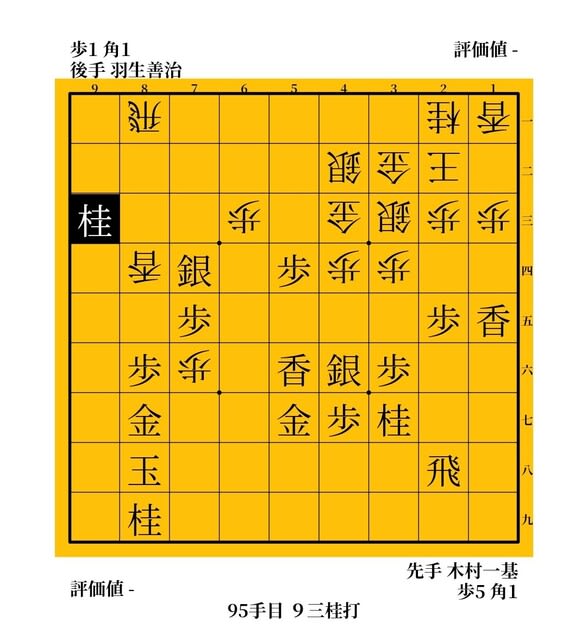

この▲93桂なんかも、筋悪に見えて木村得意の「攻め駒を責める」手。

△91飛に▲83銀成と、飛車を押さえながら上部を厚くし、香にもプレッシャーをかけ、

「オラオラ、ボーっとしとったら全駒(すべての駒を取って完封勝ちすること)にしてまうどオラオラ!」

と鼻息も荒い。

全体的に先手の駒がイバッているというか、あの羽生善治相手にここまでオラつけるというのがスゴイ。

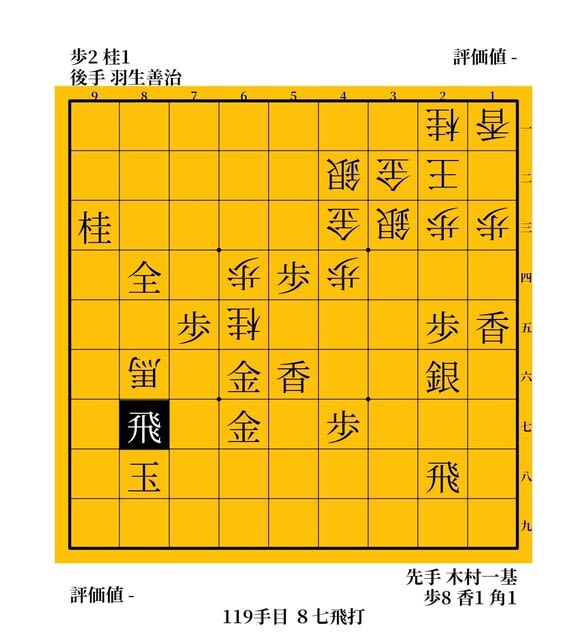

クライマックスがこの場面。

後手も必死の手作りで馬ができ、なんとか上部脱出は防げたように見える。

だがここで、先手に決め手がある。

それも、木村一基にしか指せないであろう、力強くも個性的すぎる一着だ。

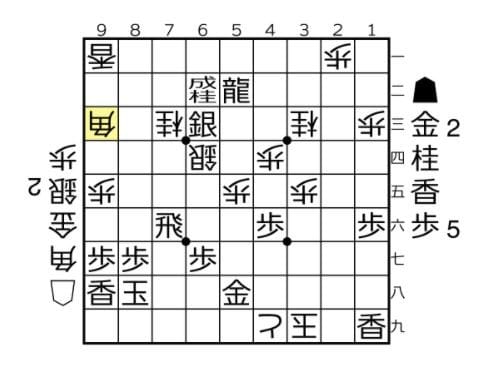

▲87飛と、こんなところに打つのが、木村のすごみを見せた一手。

こういうところで銀を打つのは、俗に「ヘルメットをかぶる」なんていうけど(どうでもいいけど「銀のヘルメット」っていったら『インデペンデンス・デイ』が思い浮かんでしまうなあ)、飛車のヘルメットなんて聞いたこともない。

けど、これで後手に手がまったくないのだから、恐れ入る。

△同馬は▲同玉で、盤上に後手の駒がまったくなくなり、今度こそ入玉ロードが防げない。

△59馬と逃げるが、▲97玉、△83歩に▲85成銀として先手玉は安泰。

そこから、△84桂、▲89飛、△58歩、▲87玉、△14歩(!)。

この△14歩というのが、これまたすごい手。

後手は香を1枚補充したところで、なにが好転するわけでもない。

先手はどこかで、▲68歩と打って馬を無効化すれば、100回やって100連勝できる不敗の態勢。

いやそれどころか、ここで1手パス、いやさ2手くらい先手がパスしても、後手に勝つ手はないかもしれない。

タイトル戦で羽生相手に、こんな勝ち方ができるのもすさまじいが、「姿焼き」状態で投げるに投げられないとはいえ、この歩を突いた羽生もまたすごい。

なにがすごいか論理的な説明はまったくできないが、意味はなくとも、なにやら感慨深い、このシリーズのハイライトともいえる局面だ。

こんな勝ちっぷりを見せられたら、そりゃもう「木村王位・棋聖」は決まりと前祝いしてもおかしくないのが、わかっていただけると思うが、ここから夏のシリーズは、まさかの展開を見せることとなるのだ。

(続く→こちら)

前回(→こちら)の続き。

若手時代から「高勝率」で鳴らしていた木村一基九段は、その受けの力が際立っていた。

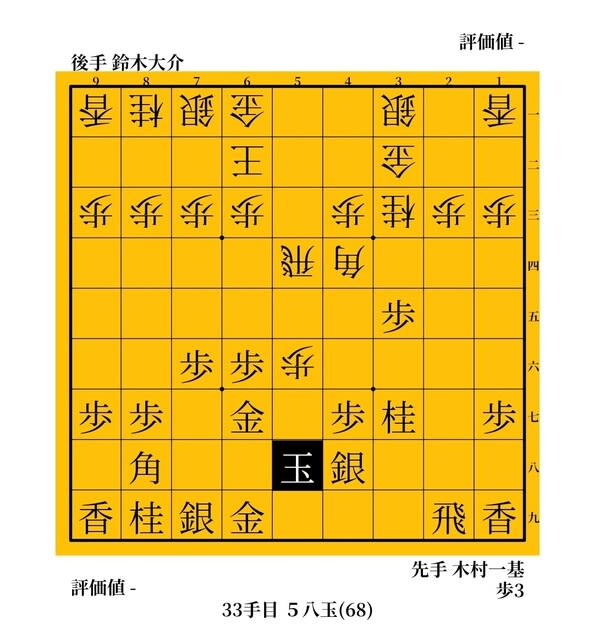

2002年、新人王戦決勝。

ここで、鈴木大介七段相手に見せた将棋が、まさにそれを示していて、ここからの木村の玉さばきを見ていただこう。

次に△35角と王手されると中央が受けにくく、△36歩から桂を取られて△45桂の「天使の跳躍」とか、雪だるま式に借金が増えていく。

だが「受けの木村」は、なにもおそれない男なのだ。

▲58玉とこちらに寄るのが木村将棋。

飛車先の銃剣に、自ら頭を差し出す玉寄り。

見た感じではとんでもなく怖いが、これで大丈夫とみている。

以下、△35角に▲36歩と打って、△24角に▲65歩と眠っていた角を活用。

後手も△14歩と角の退路を作るが、そこで▲68銀と中央を守り、△72玉に▲64歩がいかにも筋の良い突き捨て。

△同歩に▲55歩、△44飛、▲56金とくり出して、押さえこみ一丁あがり。

あの危なかった玉が金銀の装甲車に守られ、悠々リクライニングでもしているように見える。

これぞ、木村流の指しまわしである。

さらにこの将棋は、終盤も話題になった。

相手の無理攻めを誘って、王様がこんなところに。

これが危険に見えても、木村流の安全地帯。

いやそれどころか、この玉を相手陣の寄せの拠点にしてしまおう、という発想なのだから、なんとも図々しいではないか。

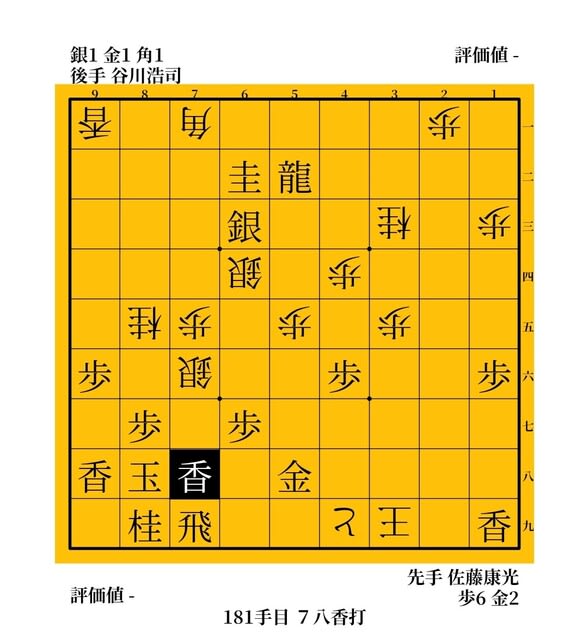

以下、△47飛成、▲58金、△46竜に▲45飛と打つのが決め手。

△同竜なら▲同角が、あまりにも気持ちよすぎな飛び出し。

これが一気に後手玉をねらう好位置で、以下、鈴木も必死でねばるが逆転の目はなかった。

いかがであろうか、この木村将棋のすごみ。

ただ勝つだけでなく、将棋の作りが独特すぎる。

渡辺明棋王・王将の居飛車穴熊や、永瀬拓矢叡王の「負けない将棋」のような勝負に辛い手ならまだしも、こんな口笛でも吹きながらスナイパー通りを闊歩するような玉形で、7割も勝てるというのが信じられない。

よく、落とし穴に落ちないもんだなあ。

そんな高勝率男・木村一基が次にねらうのは、当然タイトルである。

その大きなチャンスが、2009年度のことであった。

(続く→こちら)

木村一基九段が王位戦の挑戦者になった。

挑戦者決定戦で戦ったのが羽生善治九段で、タイトル100期、豊島将之三冠との新旧王者対決と、相手に注目が集まる中で、勝ち切ったのは見事の一言。

本人は「4連敗もあるかも」なんて言ってたけど、王位リーグでは稲葉陽八段、阿久津主税八段という強敵に勝利。

前期王位の菅井竜也七段には、リーグ戦とプレーオフで「往復ビンタ」を食らわせる。

9期ぶりのA級復帰も決め、この勢いなら豊島将之王位も、そう簡単には行かないと気を引き締めているのではあるまいか。

ということで、前回は木村一基がはじめてA級にあがった「ど根性」な将棋を紹介したが(→こちら)、木村九段といえば思い出すのが、デビュー時の鮮烈な勝ちっぷりであった。

17歳で三段に上がり、毎期のように昇段争いにからみながら、そこから四段昇段までに6年半もかかってしまった苦労人。

三段リーグの風通しの悪さには毎度、本当にうんざりさせられるが、木村の場合ホッとしたのは、その後この停滞に、お釣りがくるほどの勝ちっぷりを見せてくれたことだ。

デビューから長く高勝率を続け、通算勝率が7割超えていたのは羽生と木村だけというのは、当時よく話題になっていたこと。

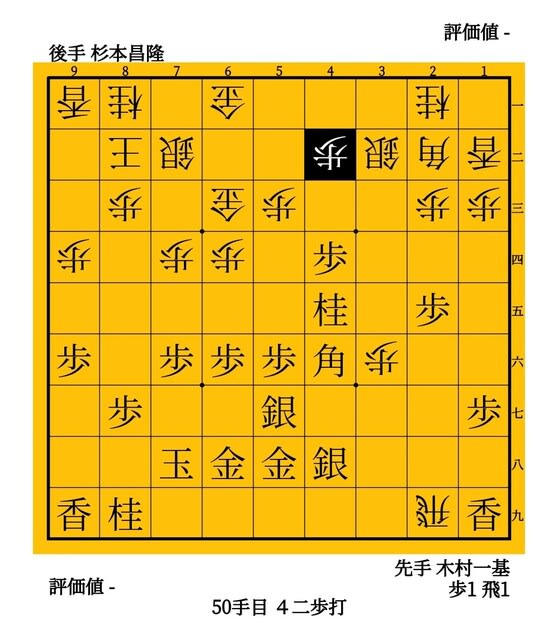

そんな木村の将棋が、まずクローズアップされたのが、1999年、第57期C級2組順位戦の9回戦。

今では藤井聡太七段の師匠としてすっかりおなじみの、杉本昌隆五段との一戦だ。

木村四段にとっては2期目のリーグだが、ここまで8連勝でトップを快走している。

一方の杉本も7連勝しながら、ひとつ前の7回戦では、行方尚史五段との全勝同士の決戦に敗れて1敗。

ただし順位が2位というのが大きく、まだ自力圏内。

つまりこの一番は勝った方がほぼ昇級決定という、双方とも死んでも勝ちたい鬼勝負なのだ。

特に実力は認められ、毎年のように昇級候補に上がりながら、すでに8期も足止めを食らっている杉本(こっちのリーグも息苦しすぎだ……)からすれば期するものはあったろうが、木村はこの大一番で見事な将棋を見せる。

このころの木村で話題になっていたのが、おなじみの受けの強さと、もうひとつ居飛車穴熊全盛の時代に、対振り飛車で急戦を得意としていたこと。

「ひふみん」こと加藤一二三九段も愛用する棒銀のような急戦策は、一見破壊力が武器に見えて、実はじっくりとポイントをかせいだり、押さえこみに行ったりする展開になりやすい。

玉も薄いので、攻めと見せてその内実は、受けが強くないと指しこなすのは難しいのだが、それが木村の棋風にピッタリと合っていたようなのだ。

取り上げられていたのが、この局面。

木村の急戦から戦いが起こり、杉本が△29飛とおろしたところ。

飛車交換に成功し、しかも先にそれを敵陣に打ちこんでいるのだから、一目は振り飛車がさばけ形のはずである。

だが、次の手が地味ながら好手だった。

▲66歩と突いて、居飛車が優勢。

この歩が玉のフトコロを広げながら相手の角道を遮断。

さらには美濃囲いのコビン攻めもうかがうという、急戦党なら絶対おぼえておきたい、すこぶるつきに味の良い手なのだ。

これで、振り飛車側におどろくほど有効手がない。

△63金、▲46角、△36歩に▲45桂と軽やかにさばかれて、△42歩と謝るのではつらい。

先手陣の、のびのびとした形を見れば、いかに居飛車がうまく指しているか伝わってくる。

以下、木村四段が圧倒して、早々にC1昇級を決めたのだった。

実力者である杉本を、この内容で押し潰したのだから、すごいものだ。

木村の対振り飛車戦でもうひとつ有名なのが、2002年の新人王戦決勝3番勝負。

対するのは鈴木大介七段。

1勝1敗でむかえた決着局。後手の鈴木大介がゴキゲン中飛車にして、早くも中央から動いていく。

後手が3筋を突き捨ててから、△44角と引いたところ。

次に△35角と王手されると、5筋のタレ歩が大きく、△36歩の桂頭攻めもあり突破されそう。

対応が難しそうだが、「受けの木村」はここから、力強く迎え撃つのである。

(続く→こちら)