前回(→こちら)の続き。

「台湾にある龍山寺は、とってもステキなところ」

海外旅行のおすすめスポットを友に訊かれて、まずそうぶち上げた私。

信心深い台湾人でにぎわう龍山寺の境内

台北随一の観光名所であるこのお寺さんの、最大の魅力はといえば、

「関羽が祀られていること」

関羽。というと、もしかしてあの関羽?

そう疑問に思われる方も、おられるであろうが、そう、あの関羽。

日本人なら大好き『三国志』に出てくる、劉備玄徳の義兄弟、関聖夫子様である。

知力83、武力99。

私の世代なら、片山まさゆき先生の名作マンガ『大トロ倶楽部』の名セリフ、

「関羽に書物をやろう」

でおなじみの、あの関羽なのだ。オレは頭のいい武将が好きだぜ。

なんて説明してみると、歴史やゲームにくわしい方なら、なんで関羽やねん、台湾関係ないがな。

なんて、つっこまれるかもしれないが、それは実に正しい意見だ。

関羽と台湾、ちっともゆかりがない。いわば、キリストの墓が青森の戸来村にあるようなもんで、なんでそんなところに、と。

そこが気になって、宿泊していたユースホステルのオーナー林さんに、

「台湾やのに、なんで関羽なんですか?」

そうたずねると、日本語が達者な林さんはニコニコと、

「そうなんです。関係ないんです」

断言されてしまった。やっぱ、ないんかい!

続けて林女史が言うことには、

「でもいいんです。台湾人は、めでたそうなものを、とりあえずなんでも神様にして祀るんですよ」

とりあえず神様。

そんなんでいいのかと、さらなるつっこみが入りそうだが、林さんはさらに、

「そのへんは、偉い人とかなら、なんでもいいんです。台湾とつながりないけど、孔子様も祀ってますよ」

関係ないけど孔子。すばらしい発想だ。

こちらでいうなら、法隆寺とか清水寺に「ナポレオン」とか「アレキサンダー大王」の像が飾ってあるようなものか。なんていいかげんな。

もう一度発音してみよう。関係ないけど孔子。

何度聞いても、テキトーでステキなフレーズである。「声に出して読みたい日本語」というやつではないか。

これには私も楽しくなって、

「じゃあ、ドラえもんとかアンパンマンって海外でも人気だから、祀ってもいいんですか?」

そう茶々を入れると、林さんはアッハッハと声をあげて笑い、

「そうです、そのノリです。ドラえもん、いいですね」

ええんかい! 嗚呼、なんて私好みなアバウトさ。

めでたいから関羽も孔子も祀るけど、別にドラえもんでもいい。

この脱力的発想が、外国旅行の醍醐味といえる。まさに究極の多神教で、究極の偶像崇拝。

マジメな一神教信者の中には激おこする人もいるだろうけど、私は大好きだ。

これに感動した私は、すぐさま龍山寺へと走り、

「関羽様、孔子様、健康と金運お願いします。台湾関係ないけど。あと、ウチからはウルトラマンがアルカイックスマイルで、仏様っぽくておススメですよ」

そう祈るとともに、日本のキャラを売りこんでおいた。そのうち、M78星雲から台湾の寺デビューを果たすことだろう。

かの名将、関羽雲長を参ることができるとは、光栄の『三国志』とナムコの『三国志 中原の覇者』を鼻血が出るくらい遊びまくった身としては感無量であり、しかもそれが、

「特に寺とゆかりがあるわけではない」

というズッコケな内容であることが、さらに私の胸を熱くさせるのであった。

そんな、ゆるゆるな龍山寺、マジで超オススメです!

(故宮博物院については→こちら)

「台湾にある、龍山寺はおススメやね」。

先日、友人イケダ君と近所のバーで一杯やってるとき、そう宣言したのは不肖この私である。

私は旅行が好きである。なればよく

「今度海外行くねんけど、どっかおもしろい場所とかない?」

そう訊かれることもあり、このときも家族旅行を計画していたイケダ君に「おススメの場所教えてくれよ」と頼まれたので、ちょっとばかし考えてみることにしたのだ。

で、まず出てきたのが、台北にある龍山寺。

私もいろんな場所を旅してきたが、台湾はいいところである。

人はやさしいし、メシはうまいし、観光名所はそこそこそろっているし、治安もいいし、インフラ等もしっかりしていて旅行しやすい。

文化的齟齬も比較的少なく、また日本語を話せるという人もけっこういるため、その点でもストレスが少ないのが良い。

自分自身の経験でも、また他の旅行者の話を聞いても、

「外国旅行をしながらも、外国にいるプレッシャーを感じさせない」

というアドバンテージ(国内旅行と同じくらいの感覚でOK)は相当に大きく、それこそ旅行初心者などにも、とてもおススメできるところなのだ。

あとまったくの余談だが、若い女子の黒縁眼鏡率がものすごく高いので、「メガネっ子萌え」の人もぜひチェックしてほしい。

そんな、そもそもにしておすすめ度の高い台湾だが、中でも龍山寺は行く価値がある。

私がこのお寺を愛するのは、そのゆるいところ。

アジアの魅力はアバウトである。

その民族性か、気候のおかげか、はたまた主に信じられている仏教などの影響か、特に熱帯系の国を旅していると、そのゆるいところになんとも惹かれるのだ。

電車やバスは時間通りに来ない、定価がない店があり、場所によっては道も都市計画などあってなきがごとしにゴチャゴチャして、さながら迷路。

だが、その無秩序さが味である。

だいたい、日本はきっちりし過ぎで、私のようないい加減な人間には敷居が高い。

もっと、ゆるゆるでいいのではないか。

はじめてタイに旅行したとき、昼飯でも食おうと食堂に入ったら、ウェイトレスの女の子が暑さでヨレていた。

まあ、タイは暑いからなあと納得しかけたが、彼女がトレイを手にしたまま机に突っ伏していたのには、さすがにおどろかされたものだ。

日本では考えられない、豪快な休憩っぷり。

それだけでなく、その女の子はまだ18歳くらいにと見受けするのに、客がいるにもかかわらず尻をボリボリかきながら、堂々と大口を開けて「ふわあー」とアクビをしたときは、

「なんてゆるくてステキなんだアジア!」

感動したものだ。

こんなんで、ええんや! ゆるゆるバンザイ!

うら若き女の子が、暑さでうだって、眠くて大あくびして、なにが悪い!

日本はきっちりしてるのはいいけど、ちょっと行きすぎというか、学校のブラックな校則とか、心身を壊すほど会社が働かせるとか明らかにやりすぎだ。

果てはトイレは素手でそうじとか、「空気読め」の同調圧力がすごかったり、なんかギスギスしすぎなところも多いのではないか。

昔は「それで日本は経済大国になった」って言えたけど、最近はそれもすっかり過去の話だしなあ。

客前であくびにしても、日本のバイト先だと大目玉かもしれないけど、私としては別に仕事さえしてくれれば、そのへんのことはどうでもいい。

日本はサービス大国だけど、やや過剰というか、もうちょっとこう「いい湯加減」な塩梅にはできないものか。

アジアを旅行すると、いつも

「日本と足して2で割ると、ちょうどくらいかもなあ」

という気分になってしまう。

そんなアジアの魅力であるが、台湾はその中でも比較的しっかりした国であるというイメージがある。

ゆえに、そういったアナーキーな楽しさはないのではないかと危惧していたのだが、あにはからんや。

台湾には龍山寺があったではないか。

このお寺さんが私の琴線にビビッとふれたことというのが、まさに「アジア的アバウト」にあるのだ。

(続く→こちら)

前回(→こちら)の続き。

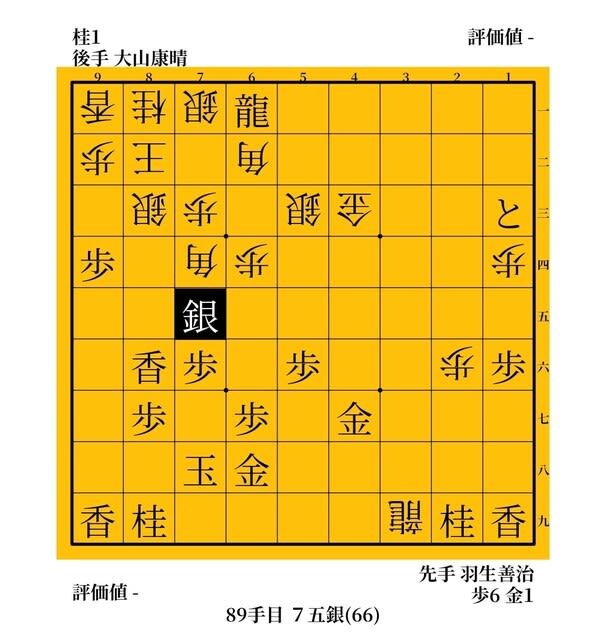

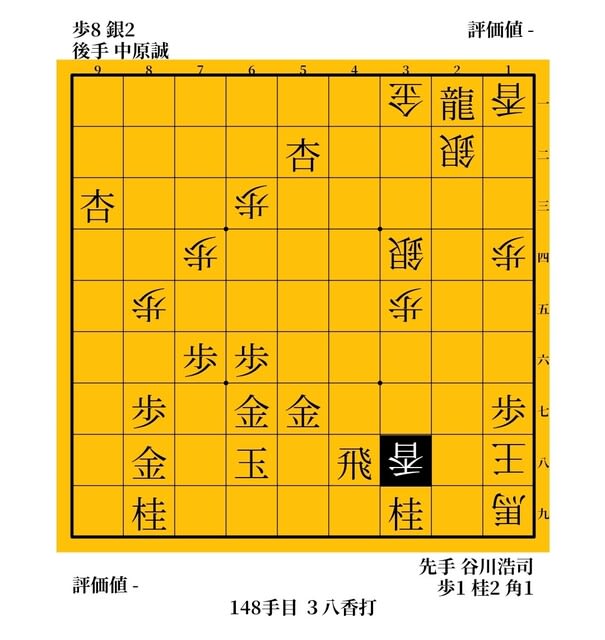

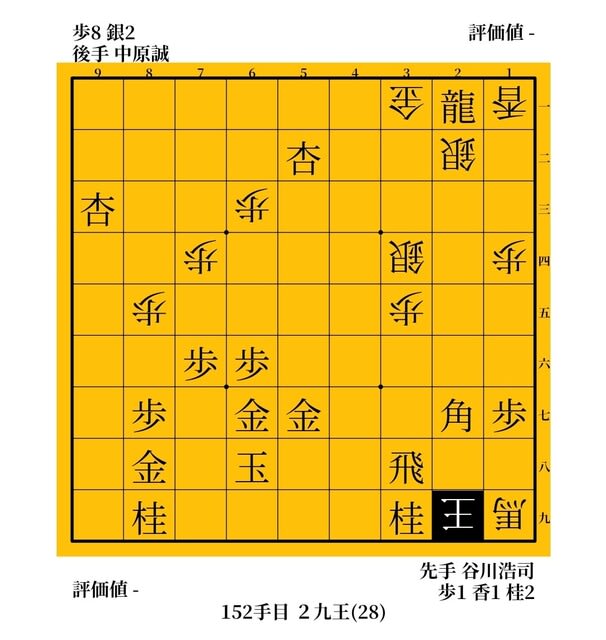

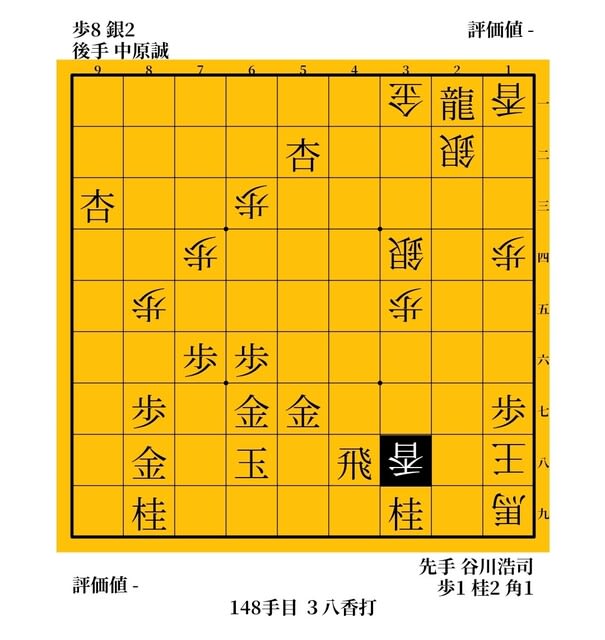

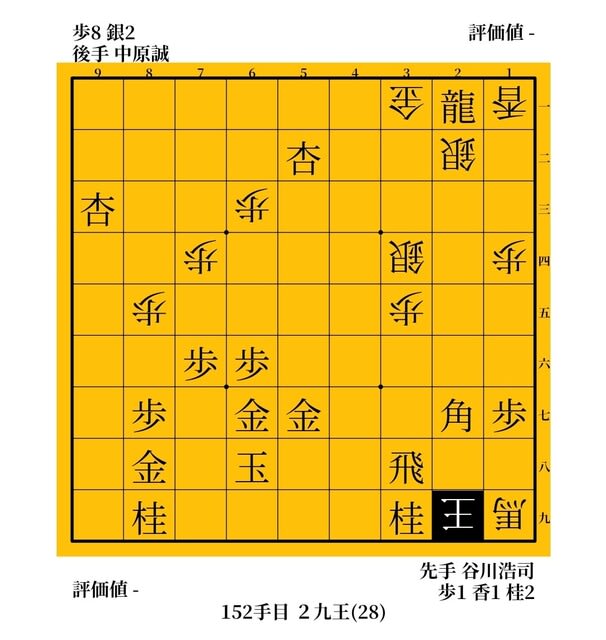

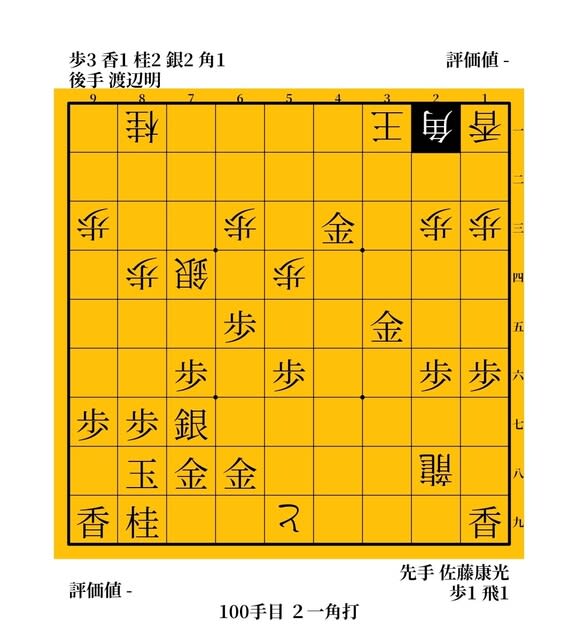

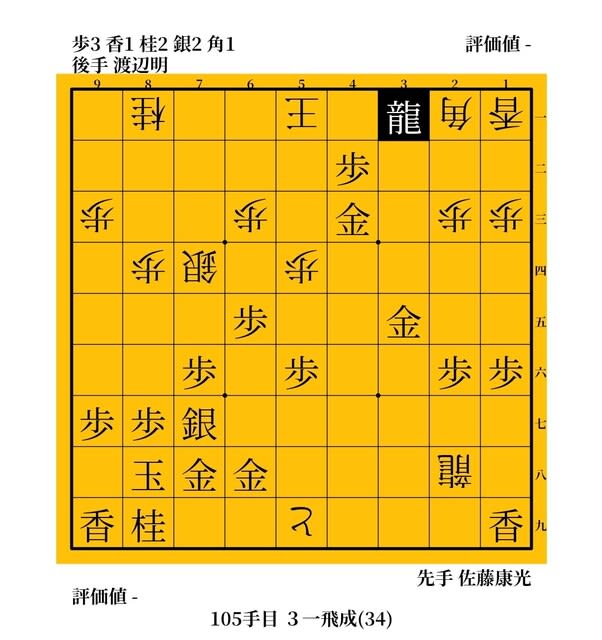

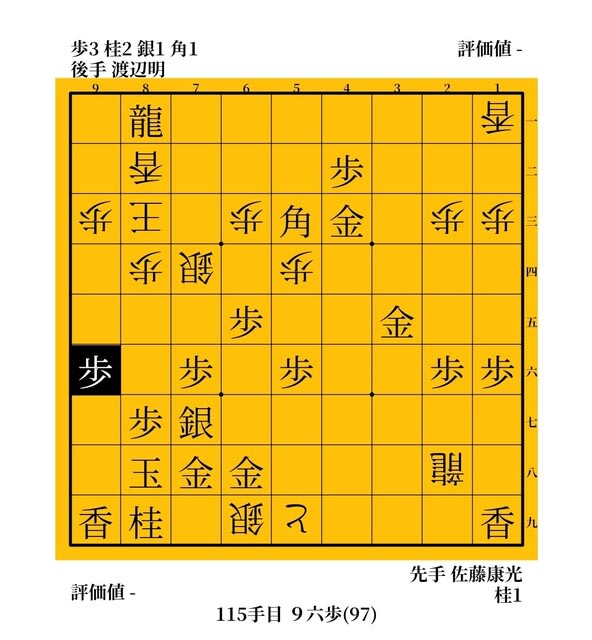

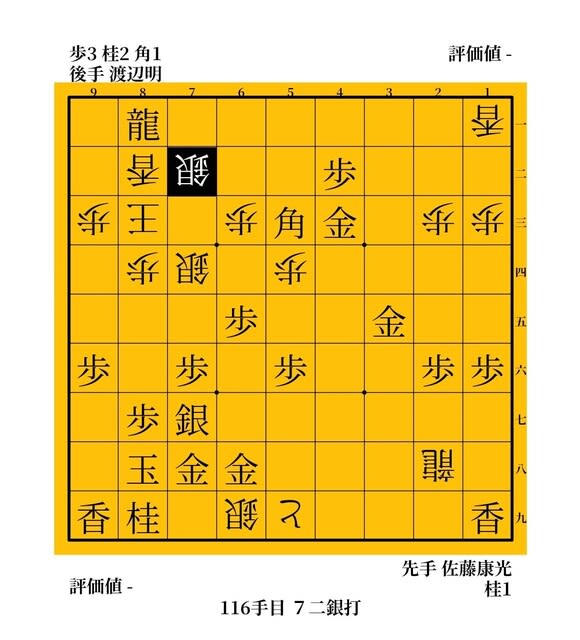

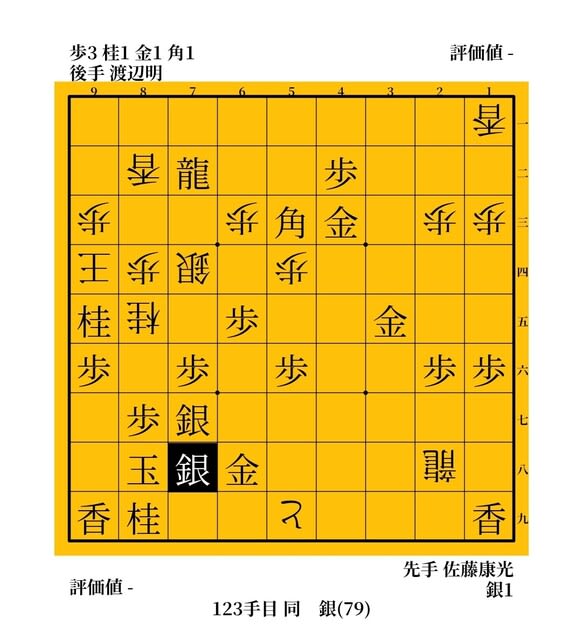

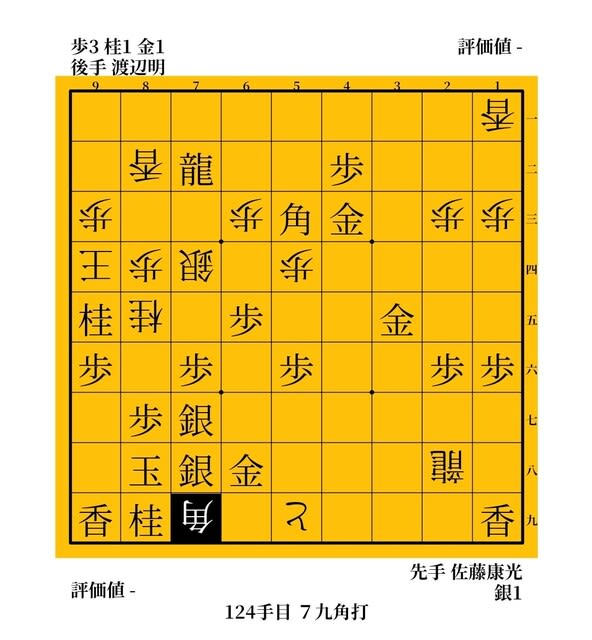

目標にしていた「三冠王」をかけて、佐藤康光棋王・棋聖が、渡辺明竜王に挑んだ、第20期竜王戦七番勝負。

佐藤から見て2勝3敗の第6局は、先手渡辺の初手▲76歩に、2手目△32金(!)というオープニングから、早くも波乱の予感。

そこから「力戦相中飛車」になり、むかえたこの局面。

どう見ても前例のない形だが、こういうところは佐藤康光の土俵で、次の1手が渡辺の意表を突いた。

△33金と上がるのが康光流の、体重がのったパワフルな前進。

△32金型の振り飛車は、この金が働かないと苦しくなるが、それをずいと突き出すのが、見事な構想。

以下、▲45銀、△14歩、▲66角に△44金。

まさに、「オレが佐藤康光だ!」とでも言いたげな金のハイパーハンマー。

こういう将棋をいつも見せてくれるから、この男からは目が離せないのだ。

そこから、難解な攻め合いとなって、この局面をむかえる。

後手が△88銀不成として、飛車をいじめているところ。

普通は▲96飛と逃げるところだが、△95歩とさらに追及されてしまう。

▲76飛、△77銀成、▲86飛に△67成銀とされると、▲同銀は△77馬が、両王手の詰みになり先手が負ける。

かといって、飛車を取らせるわけにもいかず、渡辺が苦しそうに見えたが、ここで30分ほど残っていた持ち時間をすべて投入し、妙手をひねり出すのである。

▲98飛、△99銀成、▲96飛で先手優勢。

飛車取りに、一回▲98飛と沈むのがうまい手。

△99銀成とされて、部分的にはゼロ手で香を取られる形だから先手が損しているように見えるが、そこで時間差の▲96飛とすると、先手の飛車が相当楽な形。

とにかく後手としては、成銀が僻地に飛ばされたのが痛く、これ以上先手玉にせまる形がないし、飛車をいじめる順も消されている。

やむをえず△54飛と浮くが、▲61角で攻守所を変えてしまった。

以下、△77馬に▲68銀と埋め、△44馬に▲75桂と攻めつけて圧倒。

最後は▲99飛と、質駒になった成銀を補充しながらの寄せで、まさに

「勝ち将棋鬼のごとし」

という内容だった。

4勝2敗で渡辺が防衛に成功し、これで竜王4連覇。

またしても、渡辺明のワザの前に、三冠を阻止された佐藤康光。

結果は残念だったが、たとえここで敗れたところで、彼が「超一流」「Sクラス」の棋士であることを疑う者など居はしない。

それほど男が、こんな命がけの将棋を指しても届かなかったのだから、豊島将之が達成した「三冠王」というのが、いかに偉業であるかが、よくわかるではないか。

(中原誠の名人戦での入玉術編に続く→こちら)

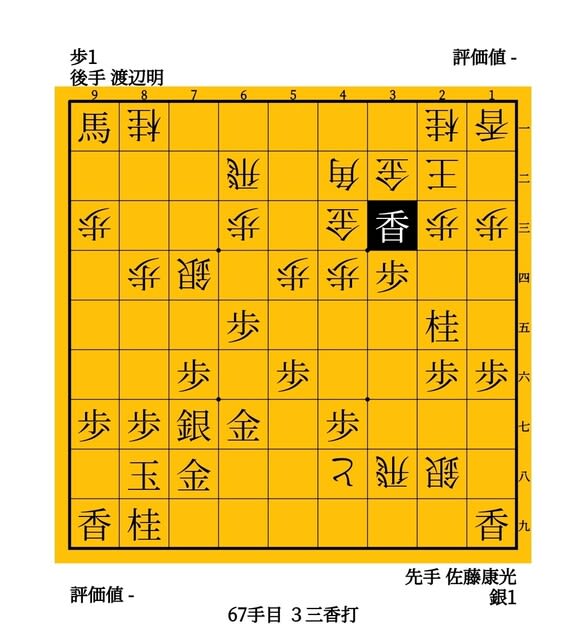

前回(→こちら)に続いて、佐藤康光と渡辺明の死闘を。

「三冠王になるチャンスを生かせなかったが残念でした」

『長考力 1000手先を読む技術』という本の中で、そんな内容のことを書いておられたのは、佐藤康光九段であった。

将棋の世界で一流以上の「超一流」といわれる棋士の基準のひとつに、先日、豊島将之名人・王位・棋聖の達成した、

「タイトル三冠を同時に獲得」

というのがあると思うが(それにしても、一冠取ったらあっという間でしたね)、2006年度の佐藤康光棋聖は、

「タイトル戦5連続挑戦」

という大記録を達成し、大きなチャンスをむかえるも、獲得が棋王の一冠のみにとどまり、目標達成はおあずけとなった。

それには天敵である羽生善治の存在と、竜王戦で食らった渡辺明の鬼手が痛かったが、不屈の佐藤康光は次年度でも、ふたたび三冠獲得を目指して走り出す。

まず「本丸」の棋聖戦では、因縁となった渡辺明の挑戦を退けて防衛に成功。

返す刀で、またも予選を勝ち上がり、竜王戦の舞台に登場。

渡辺明竜王への、リベンジマッチに挑むこととなったのだ。

ただ、2連勝スタートだった前期と違って、今度は1勝3敗と苦しい星勘定に。

それでも三冠王に燃える佐藤は、カド番をひとつしのいで、反撃ののろしを上げる。

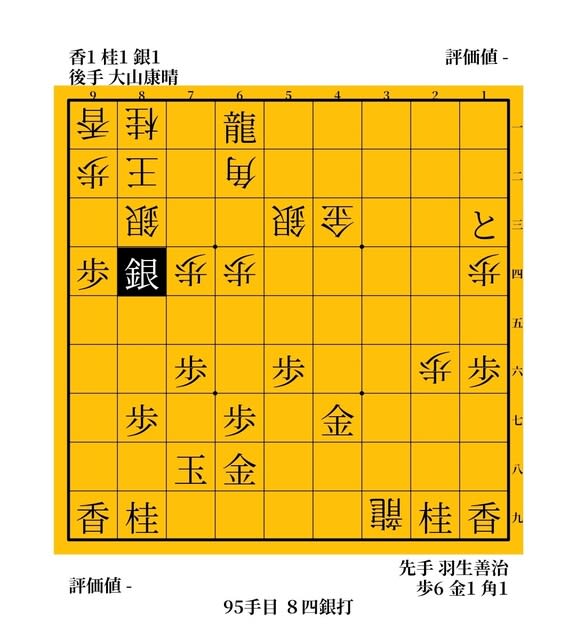

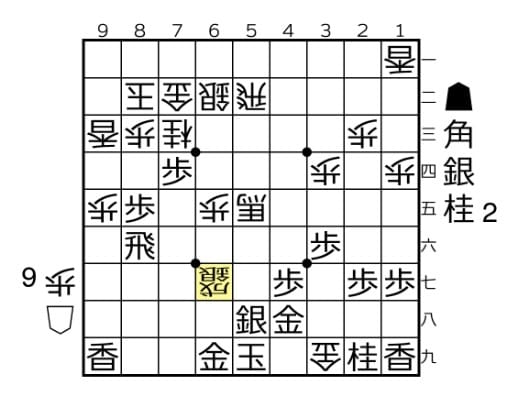

そうしてむかえた第6局は、はやくも2手目から波紋を呼ぶ。

先手渡辺の▲76歩に、△32金(!)と秘策を見せたのだ。

この2手目△32金自体は、昔からある形ではあって、浦野真彦八段が若手時代の羽生善治九段に指したことがある。

かくいう佐藤康光九段も、第1期竜王戦の6組予選決勝という大勝負で、先崎学九段にこれをやられ、しかも完敗を喫した。

1998年の、第1期竜王戦6組決勝。佐藤康光四段と先崎学四段の将棋。

「佐藤君って、振り飛車できないんでしょ?」。2手目△32金の挑発に胸ぐらをつかみかえして熱戦に。

佐藤が優位に進めているように見えたが、先崎の△56歩の突き出しが好手で、そのまま勝利。

当時の先崎曰く、「今までで、もっとも悔しい敗戦が、C級2組順位戦の森内戦なら、一番うれしい勝利は、佐藤君に勝ったこの将棋」

意味としては、この金上りは、相居飛車になるなら損はほとんどない。

だが、振り飛車に対してはオーソドックスな急戦や、居飛車穴熊へのスムーズな移行などを消してしまい、展開によっては疑問手になる可能性がある。

いわば、居飛車党の棋士に

「飛車を振ってみろ!」

そう挑発する手で、相手をカッカさせるだけでなく、場合によっては不慣れな戦型で戦うことを余儀なくさせる、心理戦術でもあるのだ。

さらにいえば、この手にはもうひとつ因縁があった。

前期の竜王戦も、このカードで戦われたのだが、2勝3敗と追いこまれた佐藤康光は、なんと第6局と7局で、この2手目△32金を連投させたのだ。

これには渡辺のみならず、棋士やファンも皆おどろかされたはずで、私なども

「ケンカを売っているのか?」

「いや、緻密な研究の成果かも」

「もしかしたら、ヤケのヤンパチだったりして」

などなど、1日目の午前中から、楽しませてもらったもの。

これに対して、渡辺も「乗った!」とばかり振り飛車穴熊にするが、リードして「浮ついていた」と本人も認めるように、いいところなく敗れてしまう。

この敗戦で、

「2手目△32金は振り飛車にされても、損ではないのかもしれない」

そう思い直した竜王は、第7局では冷静に居飛車を選択。

勝利をおさめ防衛を果たすが、どうもモヤモヤしたものは残ったようで、

「△32金には▲56歩から中飛車にして、先手が指せるのはわかっている。次やられたら、そうやって勝つ」

と宣言していたのだ。

そうして、三度飛び出したこの△32金に、渡辺は堂々の▲56歩。

この手はなにをかくそう、前述の対浦野戦で、羽生が見せた対策。

間違いなく意表をつかれたのに、なんの研究もない状態で16分の考慮の後、すっと指されたのがこの▲56歩。

これが先崎九段も脱帽する「最善手」だというのだから、まったく羽生の才能も底が知れない。

1988年の第47期C級1組順位戦。浦野真彦五段と羽生善治五段の一戦。

浦野の2手目△32金に、羽生は▲56歩から中飛車に。

先手の駒組が機敏で、向飛車から▲86歩の仕掛けを見せられると、後手の△32金と△31銀の組み合わせが、壁になってしまい苦しい。

佐藤もこのことは当然知っていて、一見挑発に見えるこの手が、

「研究によって指せると見た手で、ただの挑発ではない」

そう胸を張るのだから、話はややこしい。

当時の佐藤康光は、独特の角交換振り飛車など「康光流」の新戦法を次々と生み出して(そしてなかなか理解されずボヤいて)いたころ。

そんな男が、ただのイチビリで、こんな手を指すはずがないのだ。

佐藤の新構想は、相手が羽生流の中飛車を選べば、なんと自分も飛車を振って「相中飛車」にするというもの。

これで戦えるというのだから、まったくこの男の頭の中は、どうなっているのか……。

こうして、前代未聞の「力戦相中飛車」となった戦いは、佐藤の力強さが存分に出る展開に。

双方、駒組が整ってきて、そろそろ戦闘がはじまるか、それとももう少し間合いを図るか。

考えそうなところだが、次の一手がまた、いかにも佐藤康光というものだった。

(続く→こちら)

前回の続き。

「マイナー選手萌え」である私が、テニスにおけるやや渋めの選手について紹介していこうというこの企画。

前回は1996年のオーストラリアン・オープンでベスト4に入ったダブルスのスペシャリストであるマーク・ウッドフォードについて語ったが(→こちら)、全豪では以降も、目を引くマニアックな選手が上位進出を果たしている。

1998年大会でのアルベルト・ベラサテギ(冗談みたいな厚いフォアハンドのグリップで94年のフレンチ決勝進出)や1999年大会のビンセント・スペイディア、カロル・クチェラ。

2000年大会ではクリス・ウッドルフや、モロッコの元ナンバーワン、ユーネス・エル・アイナウイがベスト8。

2001年はフランスのアルノー・クレマンが準優勝など、だれも知ら……もとい玄人好みの実力者が大活躍しているのだ。

そんな精鋭ぞろい(?)の、2000年代における地味な全豪といえば、やはり2002年大会を忘れるわけにはいかない。

というと通のテニスファンは、

「あー、あの決勝ね」

なんてニヤリとされるかもしれない。

そう、この年の決勝戦はロシアのマラト・サフィンとスウェーデンのトーマス・ヨハンソンというカードだったのだが、これがもう見てて笑ってしまうくらいタイプのちがう選手だったのだ。

サフィンのほうは2000年のUSオープン決勝で王者ピート・サンプラスをボッコボコにして優勝するという鮮烈なデビューを果たし、その後すぐにナンバーワンに。

才能にあふれ、魅力的なうえにもまた魅力的なプレーだけでなく、その派手な言動や天才らしいもろさなどあいまって、キャラ立ちまくりのザッツ・スーパースター。

一方のヨハンソンはスウェーデンの選手らしく、安定感あるストロークが武器の実力者。

その見た目や言動などはきわめて普通であり、スウェーデンのテニスといえばビヨン・ボルグやステファン・エドバーグなど華のあるイメージがあるが、実際のところはビジュアルでもプレースタイルでも「地道にコツコツ型」が多いのだ。

となると、これはもう「番長」サフィンの2つめのグランドスラムタイトルは間違いなかろうと、だれもが疑うことがなかったのだが、あにはからんや。

勝負というのはやってみなければわからないもので、この大一番を制したのは「いぶし銀」ヨハンソンなのであった。

アイヤー! そんなことがあるんでっか!

私がこれまで、もっとも意外だったグランドスラムの結果というのが、2014年USオープンの錦織圭の決勝進出なんだけど、その前といえばこのヨハンソン優勝かもしれない。

いや、トーマスには悪いけど、マラトが負けるなんてたったの1秒も思わなかったもんなあ。

彼からすれば、「オレだって、やるときゃやるゼ」てなもんだったろうが、この大会は彼だけでなく、上位進出者がけっこうな割合で渋いのも印象的だ。

レイトン・ヒューイットやアンディー・ロディックといった、優勝を期待されたトップ選手が前半戦で消えてしまったことも相まって、そこをするするとダークホースが上がってきたのだ。

それでもトップハーフはまだベスト8に、

マルセロ・リオス対トミー・ハース

ウェイン・フェレイラ対マラト・サフィン

こういったメジャーどころがそろったが、ボトムハーフはといえばこれが、

イジー・ノバク対ステファン・クベク

ヨナス・ビヨークマン対トーマス・ヨハンソン

嗚呼、なんて渋い。

ノバクかあ。昔レンドル今ベルディハと、チェコの選手は伝統的に目立たないなあ。

ビヨークマンとか「地味界の名関脇」(横綱はレンドル、大関はミヒャエル・シュティヒかペトル・コルダあたりか)が、しっかり勝ち上がっているのもうれしいではないか。ダブルスも強いというのが、またいい味だ。

しかも、その前の4回戦など、

イジー・ノバク対ドミニク・フルバティ

トーマス・ヨハンソン対アドリアン・ボイネア

とか、これでチケットがはけるんかいな、と余計なお世話の心配をしそうになる組み合わせもあったのだ。ステキすぎるではないか。

かくのごとく、オーストラリアン・オープン2002年大会は「地味萌え」な私にはなかなか興味深い大会なのである。

まあ、ファンはまだしも、大会主催者からしたら、こんなシードダウンだらけの大会は「マジで勘弁してえ!」ってなるだろうけど。

負けるな、マニアックなチェコ&スウェーデン選手!

(ベルント・カールバッヒャー編に続く→こちら)

★おまけ 2002年全豪決勝のハイライトは→こちら

前回(→こちら)の続き。

「マイナー選手萌え」である私が、テニスにおけるやや渋めの選手について紹介していこうというこの企画。

前回は2002年のオーストラリアン・オープンで活躍した、ステファン・クベク、アドリアン・ボイネアといった聞いたことな……もとい、知る人ぞ知る実力派中堅選手を紹介したが、今回はフレンチ・オープンで名をあげた地味選手を。

パリはローラン・ギャロスで開催される全仏は、その「花の都」と称される土地柄と比べると、ずいぶん地味な大会である。

その理由は球足の遅いクレーコートというサーフェスにあり、スピードを殺すこのコートでは華のある攻撃的なプレーヤーが力を発揮できず、逆に

「根性だけはガチッス」

みたいな暑苦しくも、ガッツあふれる男たちが、上位進出しがちなのだ。

それこそ1994年の決勝戦など、セルジ・ブルゲラ対アルベルト・ベラサテギという、

「スペインの男汁」

とでも広告を打ちたくなるような、若干人を選ぶカード。

あのスーパースターであるビヨン・ボルグすらマッツ・ビランデルと、延々終わらないラリーをやっていたときには、フランス人が、

「こいつら、このまま世界の終わりまで打ち合ってるんじゃないか」

なんて恐れおののいたというくらいだ。げにすさまじきは、いにしえのクレーコートテニスである。

そんなふうに、かつて全仏オープンは華やかさとは無縁の「クレーのスペシャリスト」なる季節労働者が大挙して押しかけ、ここが稼ぎ時とばかりにトップスピンをぐりぐりと打ちまくっていたので、「だれやねん」な選手にこと欠かない。

たとえば、1996年のベルント・カールバッヒャー。

カールバッヒャーはドイツのテニス選手。

80年から90年代のドイツといえば、ボリス・ベッカーとミヒャエル・シュティヒが最強のツートップとしてブイブイ言わしていたわけだが(ただし仲は悪かった)、その下には

ダビト・プリノジル

ヘンドリック・ドレークマン

カール・ウベ・シュティープ

といった、マニアックすぎて、書き写していてヤングなテニスファンに土下座でもしたくなるような、少々ガチすぎる地味選手が並んでた。

ベルントもその一人だったわけだが、そんな彼もシュティープなどと並んで、ドイツのデビスカップ代表でも活躍するすごい選手。

この年のデ杯でも準決勝ロシア戦で、勝利を決める一番にベッカーの代役として出場。

ロシアのスーパーエースであるカフェルニコフにボコられて、決勝進出を逃がしたりしていたものだ(←いや、それダメじゃん)。

そんなドイツテニスの中間層をささえていたカールバッヒャーが、パリの舞台で大活躍。

4回戦でゴーラン・イバニセビッチを破る大金星を挙げて、見事ベスト8に。

彼は特にクレーコーターというイメージはないが、静かに淡々としたストロークを打ち続け、何がどうということはないが勝ち上がっていったのだ。

高速サーブやスーパーショットとは無縁だが、

「よくわからんが勝った」

この空気感が、地味選手の真骨頂といえなくもない。

準々決勝ではスイスのマルク・ロセにフルセットの末敗れたものの、「ドイツはボリスだけやない!」と、その存在感を十二分にアピールしたのであった。

また、ベルントといえば忘れがたいのが、そのヘアスタイル。

もともと容貌自体も地味なうえに、その頭に乗っている毛というのが、ヘルメットというかおかっぱというか。

お笑いコンビ2丁拳銃の小堀さんのごとき、独特すぎるビートルズ・スタイルなのであった。

いや、ビートルズは偉大だが、当時でもすでに「古典」という時代であった。なにかこう、違和感はバリバリだったのだ。

今だったら、「え? 売れようとしてるの?」とか、イジられまくりであったろう。

地味でも髪型が突飛でも、安定感と体力と根性さえあれば上位進出をねらえるのが、ローラン・ギャロスのいいところ。

1996年大会のベルント・カールバッヒャーは準優勝したミヒャエル・シュティヒとともに、

「じゃないほうドイツ選手」

として大いに気を吐き、マニアックなテニスファンを大いに盛り上げたのである。