「この手をマネしたい!」

そう心を揺さぶられる手というのがある。

前回の加來博洋アマによる詰将棋のようにトリッキーな返し技や(→こちら)藤井聡太の見せるアッという詰み筋。

郷田真隆の豪胆な踏みこみに、菅井竜也のアイデア満載の振り飛車などなど枚挙に暇がないが、私の場合はこれだ。

「大駒を捨てる豪快な寄せ」

私はめったに自分で指すことはない、なまけた将棋ファンだが、たまに遊ぶと

「ねばりまくって逆転勝ち」

これしか、勝ちパターンがないことを自覚させられる。

要するにセンスがないのだろうが、自陣に駒を埋めて

「投げない根性」

をトモダチにひたすらクソねばりに身をやつしていると、そのしつこさと未練がましさを悪友たちはイジりまくりで、

「靴底のガム」

「インドの物乞い」

「捨てられかけてるヒモ男」

あまつさえ米長「泥沼流」ならぬ、

《スターリングラード流》

などという、ありがたくもないニックネームを、つけられたりしたものだった。

そんな塹壕戦で勝負するタイプには、「豪快さ」はあこがれの対象で、たとえばこんな手を指してみたい。

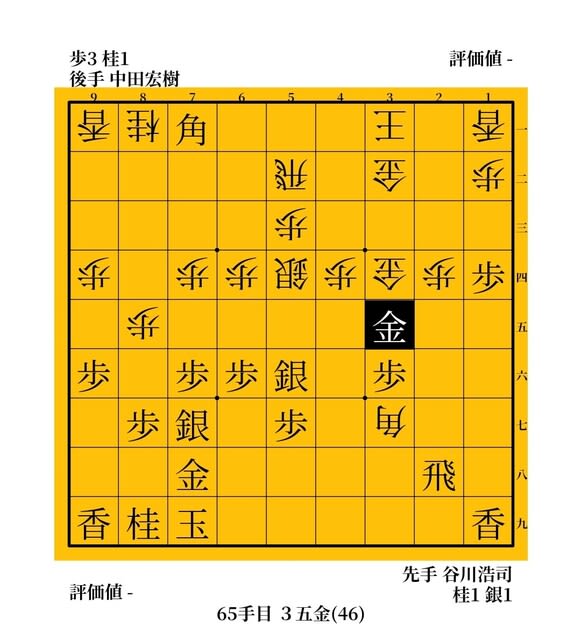

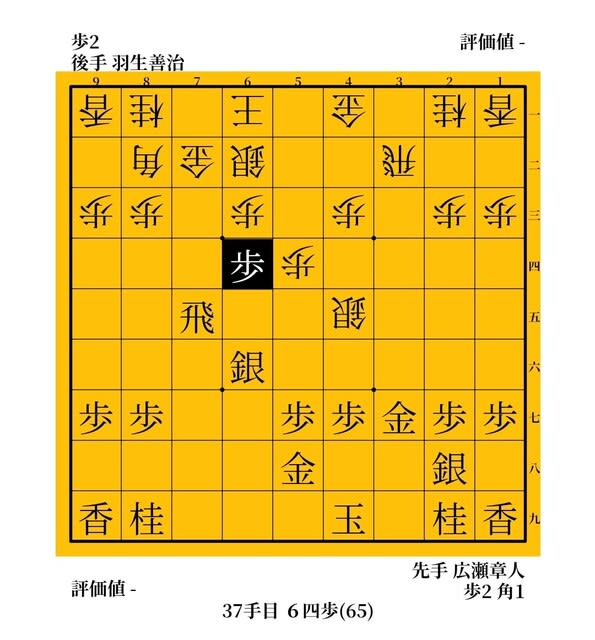

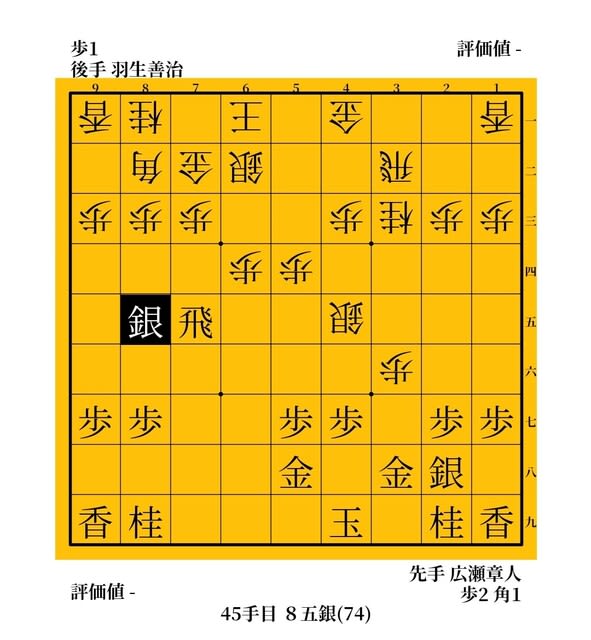

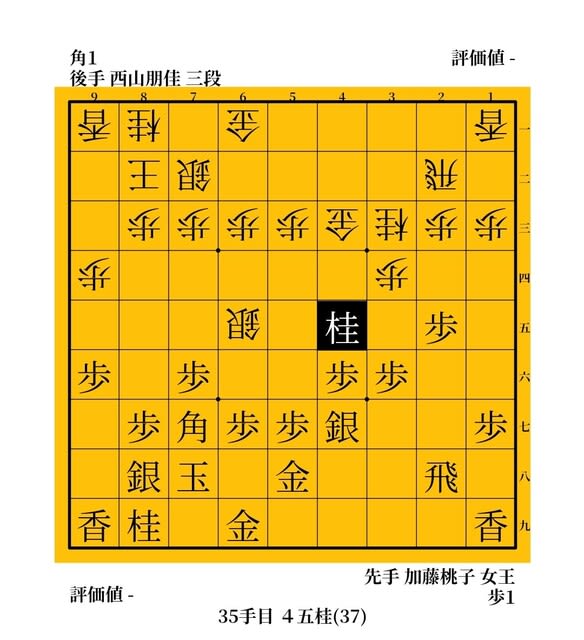

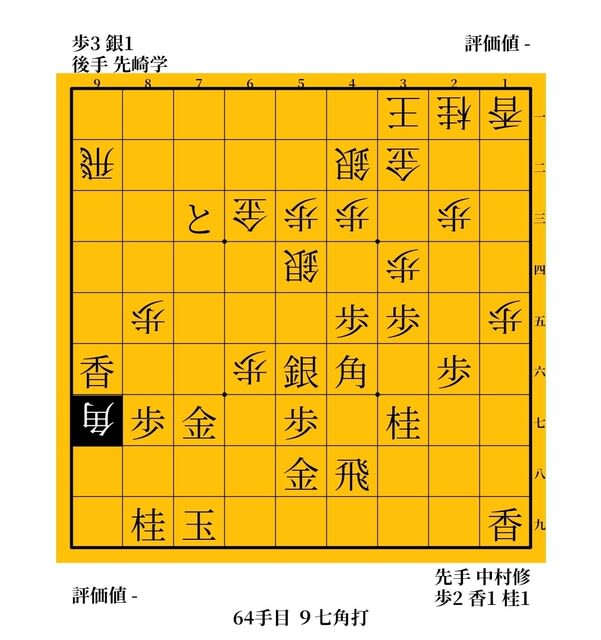

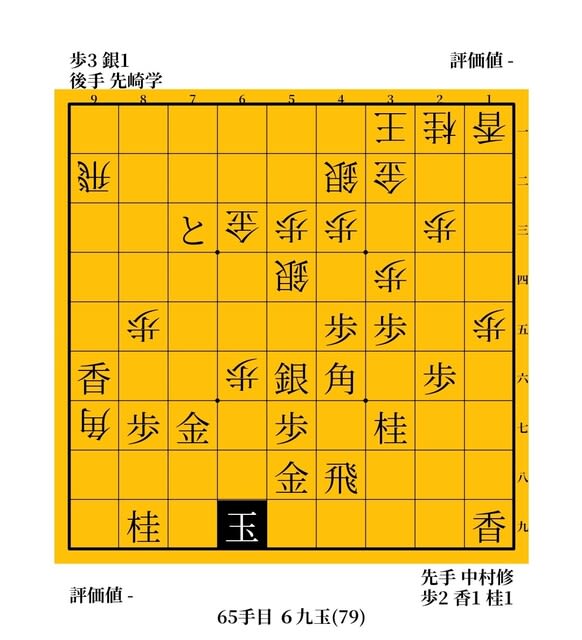

1999年、第58期B級1組順位戦の4回戦。

中村修八段と先崎学七段の一戦。

後手の先崎が低い陣形から仕掛け、「受ける青春」中村修がそれを迎え撃つ。

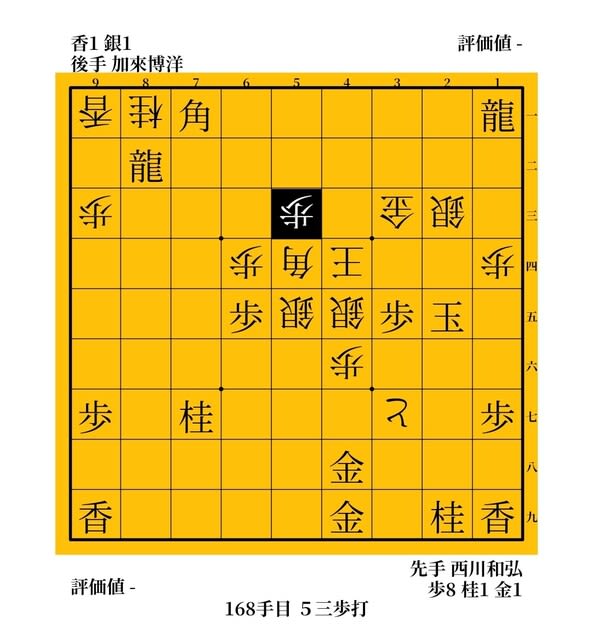

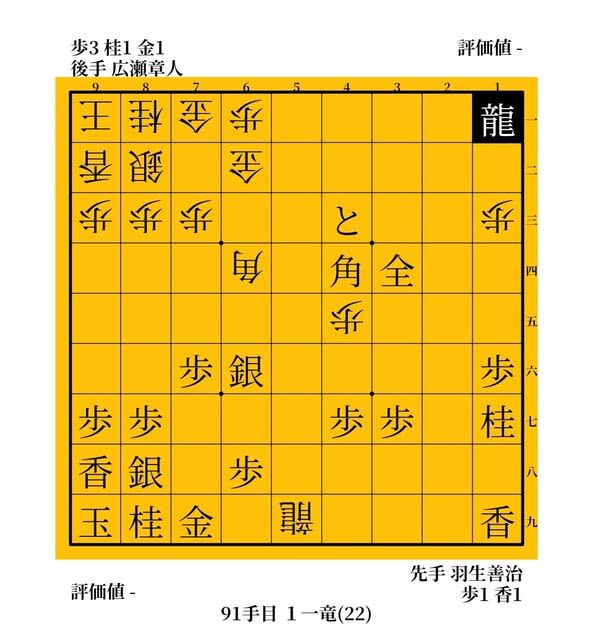

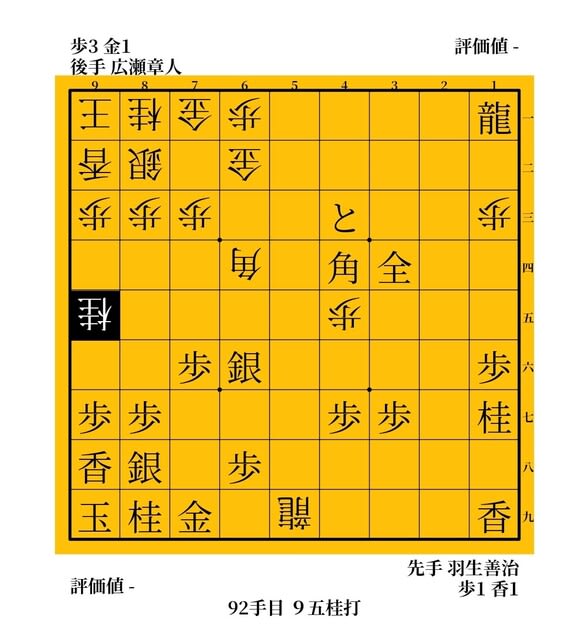

中盤戦。手番の後手は、△96同飛と取りたいが、それには▲97香がおなじみの形で、飛車がお亡くなりに。

飛車がさばけないなら、▲73のと金の存在が大きく、先手が受け切れそうだが、ここで先崎にねらっていた手があった。

△97角と、タダのところにいきなり投げこむのが、「天才先崎」が魅せた一着。

▲97の空間を埋めつぶす意味で、▲同桂には△96飛と取って、▲97への香打ちがない。

△96飛に▲98歩と受ければ、△76歩や△75香で攻めが続く形だ。

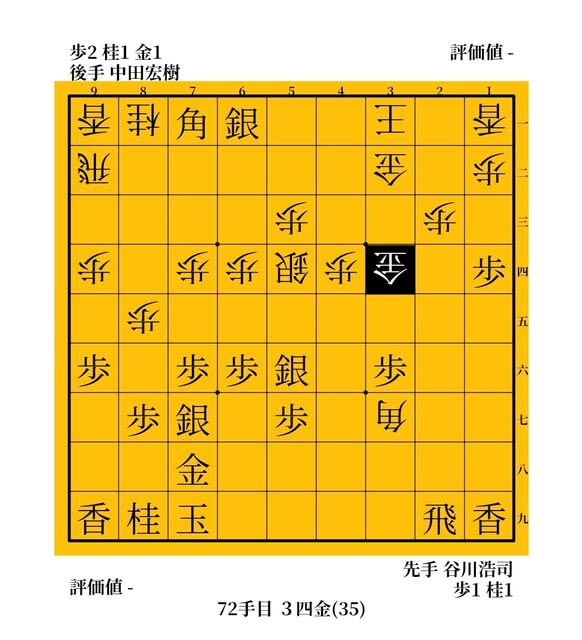

あざやかな一撃で、クリティカルヒットが入ったかに見えたが、どっこい、これに対する中村の応手もすごかったのだ。

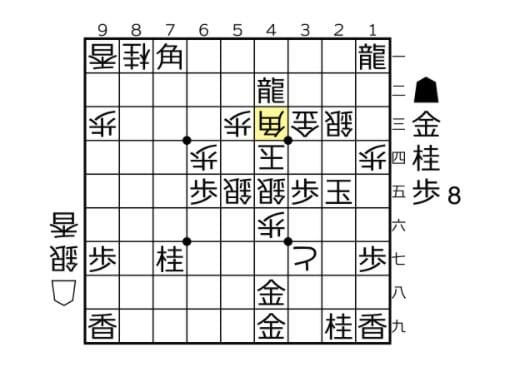

▲69玉と逃げたのが、これまた腰を抜かす一手。

取れる角を無視して、「あばよ」と王様を寄る。

そんな手が、あるんでっか。いや、あっても普通は指さないよ。

これこそが「不思議流」中村修の将棋である。

中村からすれば、取ればつぶされるから逃げるだけで、別におかしいともなんとも思わなかったろう(事実、先崎はこう指されると思っていたそうだ)。

「取る一手」しかないように見えるところを、涼しい顔でこういう手が指せる。

これが、かつて王者中原誠を破り、王将位を獲得した異能感覚である。

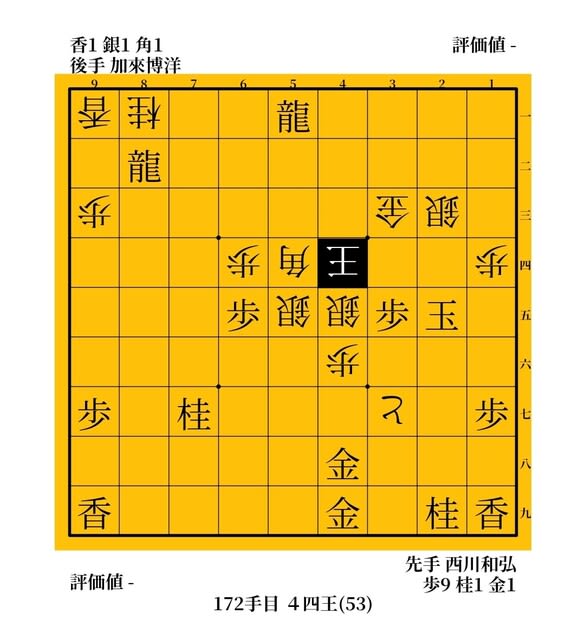

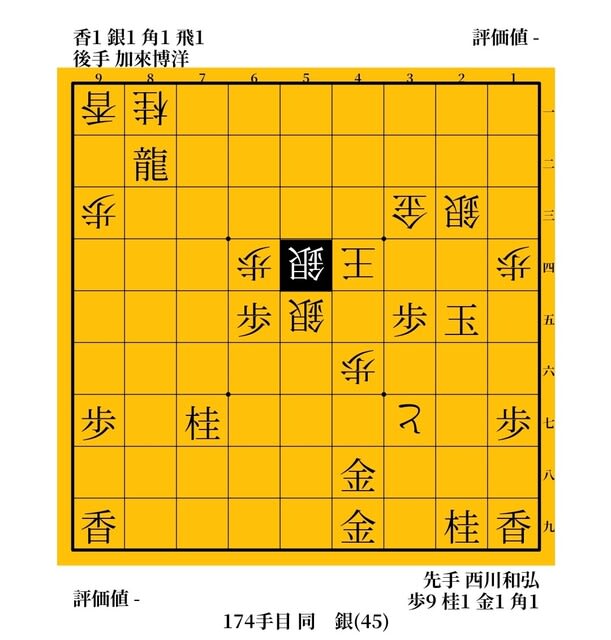

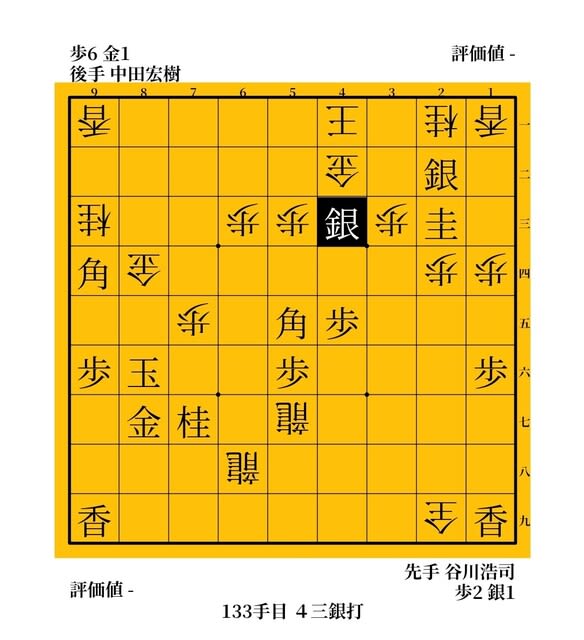

以下、△96飛、▲99香、△79角成、▲同玉、△99飛成と敵陣突破を果たすが、そこで▲88角とまたも受けて激戦。

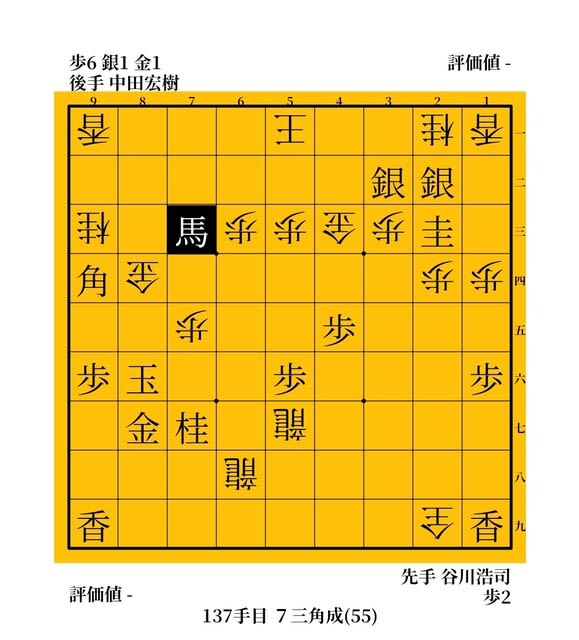

そこからも、順位戦らしいゴチャゴチャした攻防が続いたが、最後は後手勝ち。

これで1敗をキープした先崎はその後、8勝3敗の好成績で、見事A級昇級を決めるのだ。

先崎はその実力にもかかわらず、C級2組で8年も停滞していたが、その後はC1で一度だけ頭ハネを食らった後、B2、B1を1期で駆け抜けた。

ちなみに、その間の成績も、8-2、7-3、8-2、8-2、6-4、9-1、7-3、9-1(C1昇級)、8-2、9-1(B2昇級)、9-1(B1昇級)、8-3(A級昇級)で7割9分3厘という、すさまじい高勝率だった。

8割ペースで勝ち続けて、一番上に行くまで12年もかかってしまう。

当時の先崎の強さと、Cクラスが肥大化した順位戦のひずみが、実によく現れた結果であると言えよう。

(羽生善治の初タイトル獲得編に続く→こちら)

(先崎学のC2時代の苦戦ぶりは→こちら)