前回の続き。

1994年の第52期A級順位戦プレーオフで谷川浩司王将を破って、初の名人挑戦権を獲得した羽生善治四冠(棋聖・王位・王座・棋王)。

迎え撃つのは、昨年度に7度目の挑戦で、ようやっと悲願の名人位に着いた米長邦雄名人。

現役レジェンドと次期王者確定の若手となれば、まさに「新旧交代」の決戦であり、前期の名人就位式で米長が、

「すぐに、【あの男】がやってくる」

とスピーチした予言通りとなったこともあって、その注目度も高かった。

戦前の予想は、当然と言っては米長に申し訳ないが、「羽生有利」となる。

なんといっても、このころの羽生は前人未到の「七冠王」を目指して走っており、その勢いはとどまることを知らない。

一方の米長は名人にこそなったものの、年齢はすでに50歳で、さすがに全盛期の力はない。

いわば、今行われている藤井聡太五冠と羽生善治九段の王将戦のようなもので、「旬の方が勝つ」という世論の流れになっていたわけだ。

ただ、当時の感覚では、羽生が勝つとは思ってはいても、それは決して確定的というほどでもなかった。

まず、ネットやAIの有無や、棋士の層の厚さも関係しているのか、昔は加藤一二三九段や有吉道夫九段などが50代でA級をキープするなど、今よりもベテラン棋士の「現役感」が長かったこと。

それともうひとつ、昭和を主戦場にしていた棋士にとって「名人」というのは、今とはくらべものにならないほど、特別なうえにも特別な存在だったから。

そのモチベーション、いやそんなスマートな言葉よりも「執着」「怨念」とでもいうべきものを背負って戦うのが、名人戦という舞台なのだ。

かつて、大山康晴十五世名人と「新旧対決」を戦った中原誠十六世名人は、他のタイトル戦では押していたのに、こと名人戦に関しては、

「名人戦における大山先生の強さは別格だった」

その「特別感」に大苦戦を強いられたのだ。

もちろん、羽生にとっても名人は重要なタイトルだが、おそらく米長の持つドロドロした「因縁」を超えるほどではないのであるまいか。

そのメンタル面を考慮に入れると、案外互角くらいなのではという気もするし、なにより力こそ落ちたとはいえ、「米長道場」で若手相手に最新の序盤戦術を吸収した「ニュータイプ」の米長邦雄は、その棋力の面でも、まだまだやれると評判でもあった。

そこで今回は名人戦を前に、当時の両者に果たして差があったのか、その「前哨戦」を見ていただきたい。

1993年の王将リーグ。羽生善治五冠(竜王・棋聖・棋王・王位・王座)と米長邦雄名人の一戦。

この将棋は2人が、名人戦を戦う約4か月前に行われたもの。

羽生はこの時点で、A級順位戦を5連勝と快走しており、当然ながら名人挑戦の最有力であった(ちなみにこの数日後に竜王は佐藤康光に奪われて四冠に後退する)。

王将リーグもそれ自体大きな戦いだが、米長からすれば「本番」に向けて、ここでいっちょタタいておきたいという意識も強かったろう。

実際、この一局は双方力を尽くした大熱戦になり、相矢倉から、双方が早々に上部開拓を目指す展開で、そのまま入玉模様に。

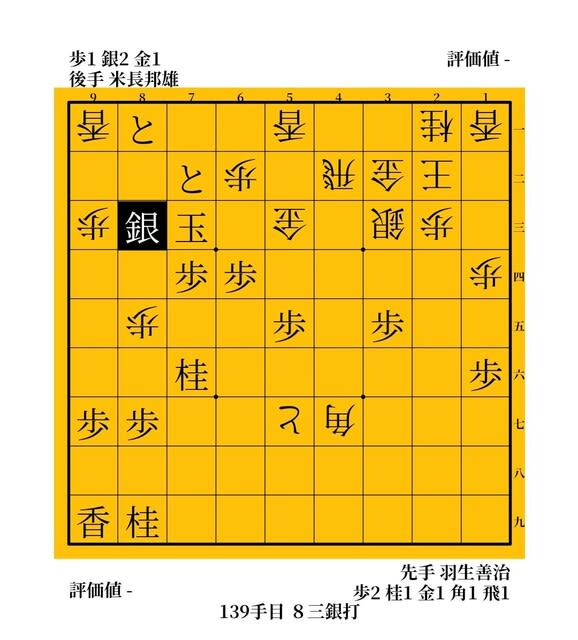

図は入玉を果たした羽生が、▲83銀と▲74の歩にヒモをつけながら、上部を補強したところ。

これで先手玉は安全になり、逃げきったように見えるが、ここからの攻防がすごい。

△94銀と引っかけるのが、ちょっと思いつかない手。

▲同銀成と取って△同歩に再度の▲83銀は、空いたスペースに△93銀と打って先手玉にせまろうということか。

この異筋の銀に、羽生も負けじと異筋の手で返していく。

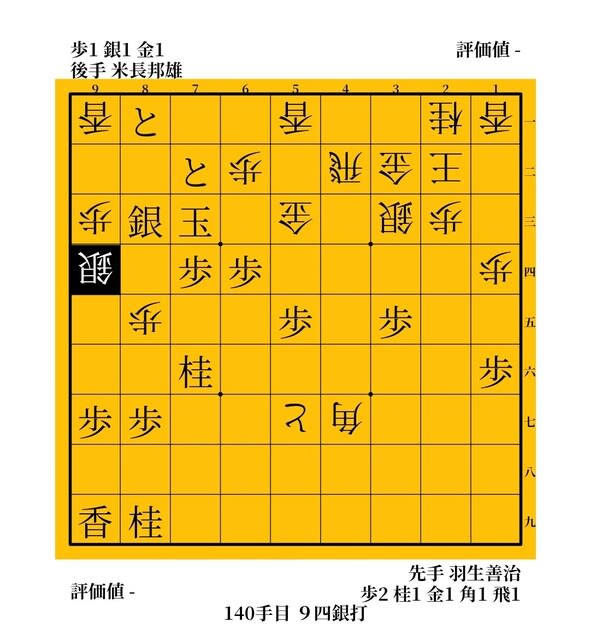

▲95桂とつなぐのが、またもやおどろきの手。

ムリヤリに銀にヒモをつけたわけだが、入玉形らしいルール無用の寝技である。

この手順を見ただけで、この将棋の異様な熱気が伝わってくる。

△95同銀は駒がソッポに行くから、先手玉が安全になり逃げ切りだが、ここから米長がまたも剛腕を発揮する。

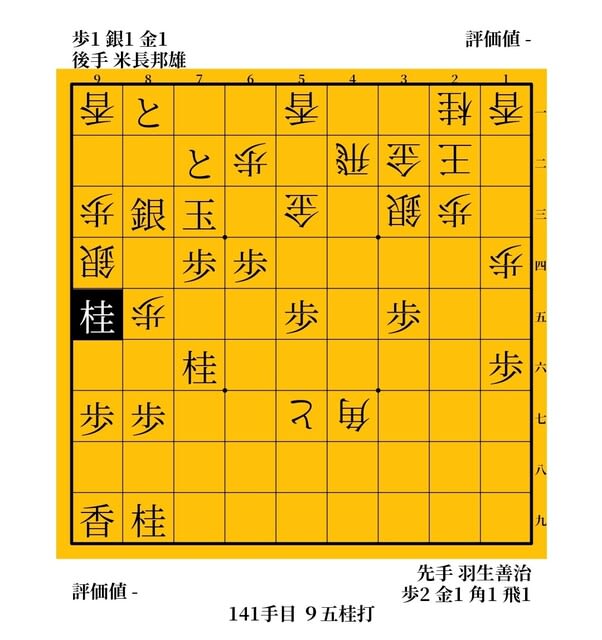

△83銀、▲同桂成、△74角成が鮮烈な勝負手。

▲82玉は△92金みたいな手で危なすぎるから、本譜は▲同玉だが△63金打と強引にチャージをかける。

▲同歩成、△同金で角金損の攻めだが、

「終盤は駒の損得よりスピード」

というように、入玉形の場合も損得より、とにかく入られないことが大事なのだ。

▲84玉にさらに△95銀と銀まで捨て、▲同玉に△74金とせまる。

なんとこれで、先手の入玉を阻止してしまった。

後手の攻めも薄いが、先手玉は押し戻されたうえに、せまい端に追いこまれて生きた心地がしない。

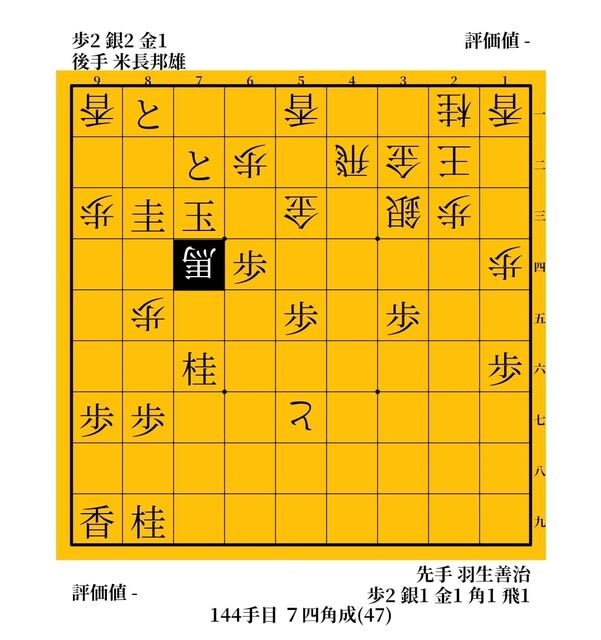

△94歩からの詰みを防いで▲91と取るが、そこで△94銀と上部を押さえて、▲96玉に△46飛と遊んでいた大駒を華麗に活用。

次に△76飛と取られてはおしまいだが、▲77歩みたいな並みの受けでは△83銀と取った形が、△84桂からの詰めろで受けがない。

絶対絶命にしか見えないが、今度はここから羽生が次々とワザを披露して、盤上を盛り上げてくれるのだ。

(続く)