福山城博物館

福山城博物館は、1966年(昭和41年)に再建された天守閣の中にあります。

近現代から原始古代までの福山の歴史と文化、福山藩や藩主に関する書画・刀剣・甲冑の他,草戸千軒町遺跡や原始・古代の出土品などを展示しています。

中の展示物は撮影禁止なので、展望台からの眺めをどうぞ!

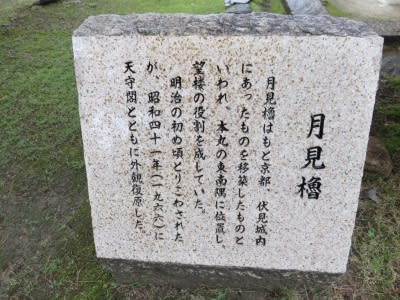

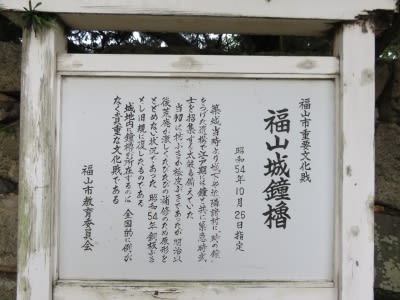

伏見櫓

現存する望楼型の櫓。

慶長6年(1601年)前後に建てられたと推定される伏見城松の丸の東櫓を元和6年(1620年)に移築したもので、昭和28年(1953年)の解体修理の際に2階の梁から「松ノ丸ノ東やくら」との墨書が発見され伏見城から移築された伝承を持つ櫓の中で唯一物証により移築が裏付けられています。

藩政時代には武器庫として用いられたといわれ、明治時代になると伏見櫓から続く多聞櫓は撤去され、内部はビリヤード場や骨董品売場として用いられるようになりました。

昭和20年(1845年)の空襲の火災を免れた福山城で唯一の現存する櫓。

阿部正弘像

阿部正弘之像

太平洋の波高く、幕末内外多難の時に際し、老中筆頭として国政を総覧し、近世幕藩

体制における鎖国の旧弊を断って日米親和の条約を結び、開国への道を求め

近代国家への扉を叩く。

阿部正弘は福山藩阿部家七代の藩主にして弱冠25歳で閣老に任じ、爾来10有4年

その開明的な政策を推進し、国政を整えもって国外に対応せり。福山藩主としては

庶民の中に人材を登用し、藩政を改革し教育に明日の世代の形成を託して藩校誠之館を

開き、進んで西欧の学術をも取り入れ、その後の福山文化の発展に貢献す。

市制60周年の記念すべき年にあたり銅像建立を発起し、先人の遺徳を偲び

明日への躍進を誓う。 昭和53年4月建之

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m

にほんブログ村

にほんブログ村

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

福山城博物館は、1966年(昭和41年)に再建された天守閣の中にあります。

近現代から原始古代までの福山の歴史と文化、福山藩や藩主に関する書画・刀剣・甲冑の他,草戸千軒町遺跡や原始・古代の出土品などを展示しています。

中の展示物は撮影禁止なので、展望台からの眺めをどうぞ!

伏見櫓

現存する望楼型の櫓。

慶長6年(1601年)前後に建てられたと推定される伏見城松の丸の東櫓を元和6年(1620年)に移築したもので、昭和28年(1953年)の解体修理の際に2階の梁から「松ノ丸ノ東やくら」との墨書が発見され伏見城から移築された伝承を持つ櫓の中で唯一物証により移築が裏付けられています。

藩政時代には武器庫として用いられたといわれ、明治時代になると伏見櫓から続く多聞櫓は撤去され、内部はビリヤード場や骨董品売場として用いられるようになりました。

昭和20年(1845年)の空襲の火災を免れた福山城で唯一の現存する櫓。

阿部正弘像

阿部正弘之像

太平洋の波高く、幕末内外多難の時に際し、老中筆頭として国政を総覧し、近世幕藩

体制における鎖国の旧弊を断って日米親和の条約を結び、開国への道を求め

近代国家への扉を叩く。

阿部正弘は福山藩阿部家七代の藩主にして弱冠25歳で閣老に任じ、爾来10有4年

その開明的な政策を推進し、国政を整えもって国外に対応せり。福山藩主としては

庶民の中に人材を登用し、藩政を改革し教育に明日の世代の形成を託して藩校誠之館を

開き、進んで西欧の学術をも取り入れ、その後の福山文化の発展に貢献す。

市制60周年の記念すべき年にあたり銅像建立を発起し、先人の遺徳を偲び

明日への躍進を誓う。 昭和53年4月建之

ブログランキングに参加しています!応援よろしくお願いしますm(__)m